江戸の古川柳「誹風柳多留」二篇② 人と人、今も昔も同じ道

柄井川柳が選んだ江戸の川柳。

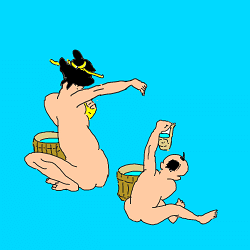

売春が、商売として成立しており、吉原などは身分社会を離れた男の社交場でもあった。男女を問わず、庶民は、性におおらかだった。不義密通の死罪はあっても、実際はなあなあにして離縁したりする。浮世絵も、女性への性の手ほどきの春画が多くある。それが江戸の文化でもあった。

338 添乳して何かていしゅに かぶり振 うきうきとするうきうきとする

幼子に添え乳をして寝かしつけながら、亭主に首を振って、まだだめだめと言う。そのお題が「うきうきとする」だから、子どもが寝たらうきうきすることが待っているのかな。

350 もろ白髪までは あぶなき女房也 うきうきとするうきうきとする

もろ白髪は、夫婦ともに年老いるまで一緒にいること。それがちょっとあぶない女房だ、というのだ。そしてこのお題が、これまた「うきうきとする」だ。うきうきしながら、あぶない女房ってことは、女房がうきうきする。女房の浮気が原因になりそうとの予測。不義密通は切り捨て御免とはいうものの、けっこう浮気はあったようだ。

382 去り状の跡へ紺屋が出かして来 つらひことかなつらひことかな

去り状は三行半(=離縁状)のこと。浮気なのか何なのか、離婚して女房がいなくなった後に紺屋(染物屋)が女房の染め物を届けに来た。それを「つらいこと」といっている。何か事情があったのだろう。「三行半」という言葉が普通にあるように、離縁も多かったようだ。

366 はげあたま能い分別を さすり出し こしらへにけりこしらへにけり

はげ頭をさすっているとよいアイデアが浮かんだ。はげ頭からアイデアを生み出したというのだ。

「はげ」というのは寿命の短い昔はめずらしく、はげる前に寿命がつきていた。はげは長生きをした印だった。そうした長老は知恵を持っている。尊敬されていた。お坊さんも、わざわざ頭を剃ってはげ頭にする。「はげ」という差別と尊敬が一緒になっている江戸の時代だった。

425 懸り人寝言にいふが本の事 口おしひこと口おしひこと

懸り人(=掛人)は居候のこと。他人の家で生活し、気を遣ってばかりなので、本音は寝言でしか言わない。

429 手習子かへると鍋をのぞいて見 まねきこそすれまねきこそすれ

寺子屋は午後2時で終わるそうだ。手習いに行って、腹を空かして帰って鍋をのぞく子ども。塾から帰って冷蔵庫をのぞく今の子と同じ。

437 ぐち噺おくって出ても小半時 こらへたりけりこらへたりけり

グチをずっと聞いて、やっと送り出したら小半時(小一時間)たっていた。

523 あたりから やかましくいふ 年に成 こらへたりけりこらへたりけり

「まだ結婚しないのか」と、周囲からやかましく言われる年になった、という句。今は、そんなこと言ったらセクハラだ。セクハラの注意事項の最初にくる項目。「適齢期」という言葉もあまり聞かないし、「子どもがいないから離縁だ」ということもない。個人個人ではなく、集団で生活していた時代の話。

552 おふくろは ただこっくりを願って居 まめなことかなまめなことかな

こっくりは「こっくり往生」、ぴんしゃんころりで、ぽっくり死ぬことを願っている。それが自分にも周りにも一番いいのかなと、私自身そんなことを考える年となった。

597 手の筋を見ると一と筋 けちをつけ すすめこそすれすすめこそすれ

手相を見る占い師。まず最初にケチをつける。「おっ、これは大変だ」「ここまでは無料ですが、これ以上聞きたかったら代金は……」というのが商売商売。

622 尺八に むねのおどろく あら世帯 見へつかくれつ見へつかくれつ

尺八は虚無僧が吹きながら各家を托鉢してまわった。新世帯は新婚家庭。夫婦二人だけの家。家の前で人の気配がしたのでドキッとする新婚さん。そんな時代もあったなあ。何をしてたのだろう。家の中でも尺八吹いてたりして。

ちょっとエロくなったところで、……お後がよろしいようで。