江戸の川柳③ いっそ蚊のくふもこらへる弾き語り 柄井川柳の誹風柳多留七篇

表題の句は、ちょっとしたできごとの瞬間をとらえた句。一年を振り返る季節に、ものごとを見る目が川柳から学べる。

柄井川柳が選んだ「誹風柳多留七篇」の紹介、三回目。

読みやすい表記にし、次に、記載番号と原本の表記、そして七七の前句をつける。自己流の意訳と、七七のコメントをつけているものもある。

くどくやつ吸いつけながらにじり寄り

376 くどくやつすいつけながらにじり寄 じつなことかなじつなことかな

昔のタバコはキセルで吸っていた。キセルの中に刻みたばこを入れ、それに火をつける。スースースーと吸いながら火をたばこに移す。100円ライターなんてないので、炭火などの火の元を借りなければならない。そこで「火を貸して」と声をかけて、女の方へ寄っていき、そこでスースーと息を吸い火をつけながら女性を口説き始める。

「火を貸してください」二人の喫煙所

相手は若~いお姉ちゃんだよ

ほんまに最近は喫煙所に若い女の子が多い。そこで声をかけられたら、ちょっとうれしい。

まあ、江戸時代は、男も女もプカプカやってたものだ。

数十年前でも、「俺のあん娘はタバコが好きで~いつもプカプカプカ♪」と女の子がタバコをやっていた(西岡恭蔵作詞作曲のフォークソング)。

もちろん江戸時代はキセルで吸うので、100円ライターですぐに火がつくわけではなかった。手間暇をかけるその時間がくどきタイムになる。

いつそ蚊のくふもこらへる弾き語り

557 いつそ蚊のくふもこらへるひき語り そろりそろりとそろりそろりと

「いっそ」は、実に、本当に、の意。

三味線の弾き語りをしていると、「そろりそろりと」やってきた蚊にくわれた。お客さんがいる場合は、それを我慢して演奏を続ける。たまらんなあ。

かゆいけど演奏中は我慢のみ

熱中汗かき蚊が来る条件

ということで、体温が高くて汗をかいている人には蚊が寄って来やすいらしい。汗をかいて熱中していたらまさに好条件だ。ついでに呼気の二酸化炭素にひかれて人間のそばに蚊が飛んで来る。ちなみにちなみに、血を吸う蚊はメスで、産卵のための栄養が「血」だそうだ。

「どこへ行くもんだ」と家をついと出る

575 どこへ行くもんだと内をついと出る のがれこそすれのがれこそすれ

何から逃れるのか(のがれこそすれ)、「別にどこへ行くもんでもない。ちょっくら出てくるぜ」と家を飛び出す。

休日が続くとどっかへ行きたくなってくる。といって遠くへ行くものでもなく、近くをうろうろするだけだけど。家にいると息苦しくなってくる。個人的には納得納得の句。

嫁の礼おふくろばかりしやべりぬき

595 嫁の礼おふくろ斗しやべりぬき 立ちどまりけり立ちどまりけり

結婚後の嫁の近所へのあいさつ回り。立ち止まって(立ちどまりけり)しゃべっているのは姑(おふくろ)ばかり。

昔の花嫁はおしとやかにしていた。もちろん最初のうちばかりだけど。男尊女卑の差別の時代だというものの、時代を経た女房はだんだん亭主より強くなるものだ。

日常生活のちょっとしたことを五七五の川柳に詠む。

「そうだそうだ」「あるある」と納得しながら、川柳を見ることによって自身のストレスもちょっとは軽減されたのだろう。

創って応募するだけでなく、「柳多留」なんてまとめの冊子になったものが、多くの人に読まれていた。

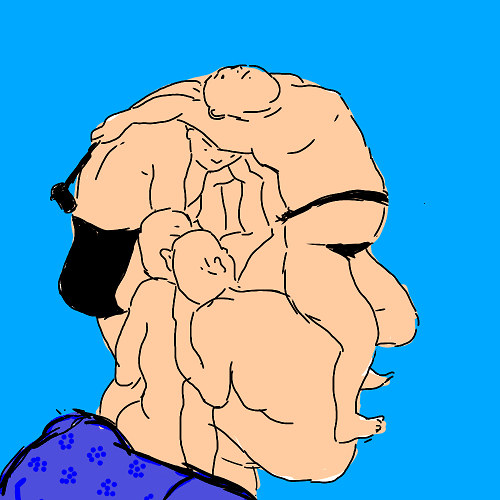

タイトル画像は江戸の浮世絵師、歌川国芳(1798~1861)の作品の模写。「人かたまつて人になる」より。こういう遊びの絵を国芳は何枚か描いており、それを当時の人々も喜んでいた。

古川柳のまとめは、こちら