川柳徒然 料理人気のへるほどにくずを出し 柄井川柳の誹風柳多留四篇④

グルメな江戸時代には有名な料理屋がたくさんできた。ミシュランガイドのように本で評価され評判になる店も多かった。今と同じようなことが江戸時代にも行われていた。

江戸時代に柄井川柳が選んだ「誹風柳多留四篇」の古川柳紹介。

読みやすい表記にしたものの次に、記載番号と原本の表記、前句を記す。

自己流の意訳を載せているものもあり、七七のコメントもつけているものもある。

うるさくてどふもならぬと雛を出し

519 うるさくてどふもならぬと雛を出し しんじつな事しんじつな事

うるさいのは子ども。「出して出して」とうるさいので、ちょっと早いけどひな人形を出した、という句。ひな祭りは3月3日、桃の節句。これは旧暦なので、今の4月頃。本当の桃の花の季節。また、今のようなひな飾りは江戸時代から飾られるようになった。

いつの時代でも、親は泣く子には勝てない。

本くじはまた検校にしょしめられ

499 本くじは又けんぎやうにしよしめられ ぜひも無事ぜひも無事

宝くじのCMがいやになるくらい流れるが、江戸時代にもいろいろな「くじ」があった。前句の「ぜひもないこと(ぜひも無事)」は、「程度がはなはだしい。言うまでもない」の意だろう。検校は盲人で位の高い人。江戸時代の盲人は金持ちの金貸しが多かった。金持ちで余裕があり、目が見えない分、勘がいい。その検校がくじを引いたら、言うまでもなくいつも大当たり。いつも当たりくじを取ってしまう。これがこの盲人の「個性」だと詠っている。「しょしめる」は、せしめる、かすめとる。

料理人気のへるほどにくずを出し

541 料理人気のへる程にくづを出し ぜひも無事ぜひも無事

前句の「ぜひもないこと」は、こちらは「程度がはなはだしい」の意だろう。家庭料理と違って、日本料理の料理人は、見ている方が気疲れするぐらい(気のへるほどに)食材をはなはだしく豊富に使い、切った残りはボンボン捨てていく。

食材を豊富に使う料理人

家庭はネギを再生利用

料理に使ったネギの根っこの部分を土に植えて、出てきた芽をまた使うのは関西では当たり前。ラーメンの薬味などには十分使える。

江戸時代にはいろいろな料理が作られた。ソバにしても、それまではソバ粉をダンゴにして食べていただけなのに、ダンゴを平らにし、細く切って、今のソバができたのが江戸時代。

有名な料理屋もたくさんでき(寿司や鰻などは日本料理。おっと、オランダから伝わった南蛮料理の天麩羅屋もある)、それぞれ味を競った。食い道楽という言葉がうまれるほど、そういう平和な時代でもあった。

女房は客へ添乳の申し訳

559 女房は客へ添乳のもふしわけ ぞんざいな事ぞんざいな事

子どもに乳を飲ませていると来客。「もう少しで寝るからお待ちください」と申し訳なく言う。まあ、客は「ぞんざいに」扱われたと思うかな。

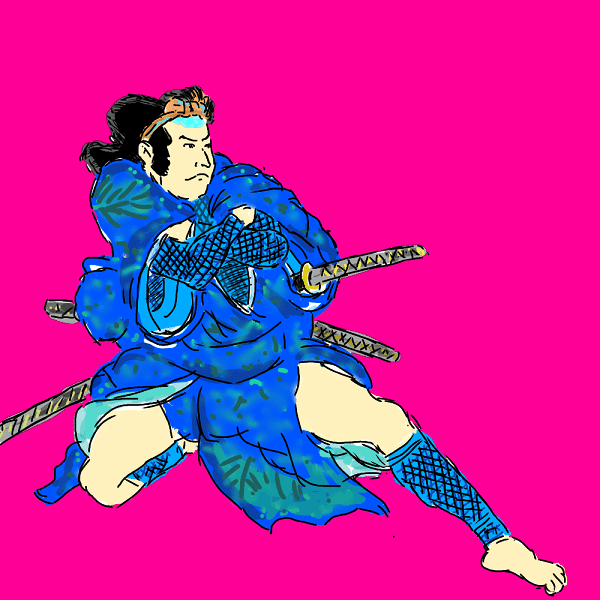

タイトル画像は、曲亭馬琴の「南総里見八犬伝」より、捕り物の名手、犬飼現八信道。「信」の玉を持つ八犬士の一人。

武士を扱った漢字が多い作品だが、ふりがながついているので、ひらがなの読める江戸の町人は、競って読んでいた。ちなみに、ついこの前の江戸時代の文章なので、現代人でも「八犬伝」は原文でもけっこう読める。