北欧スウェーデンの医療・介護現場でハッとした、日本の「当たり前」の違和感

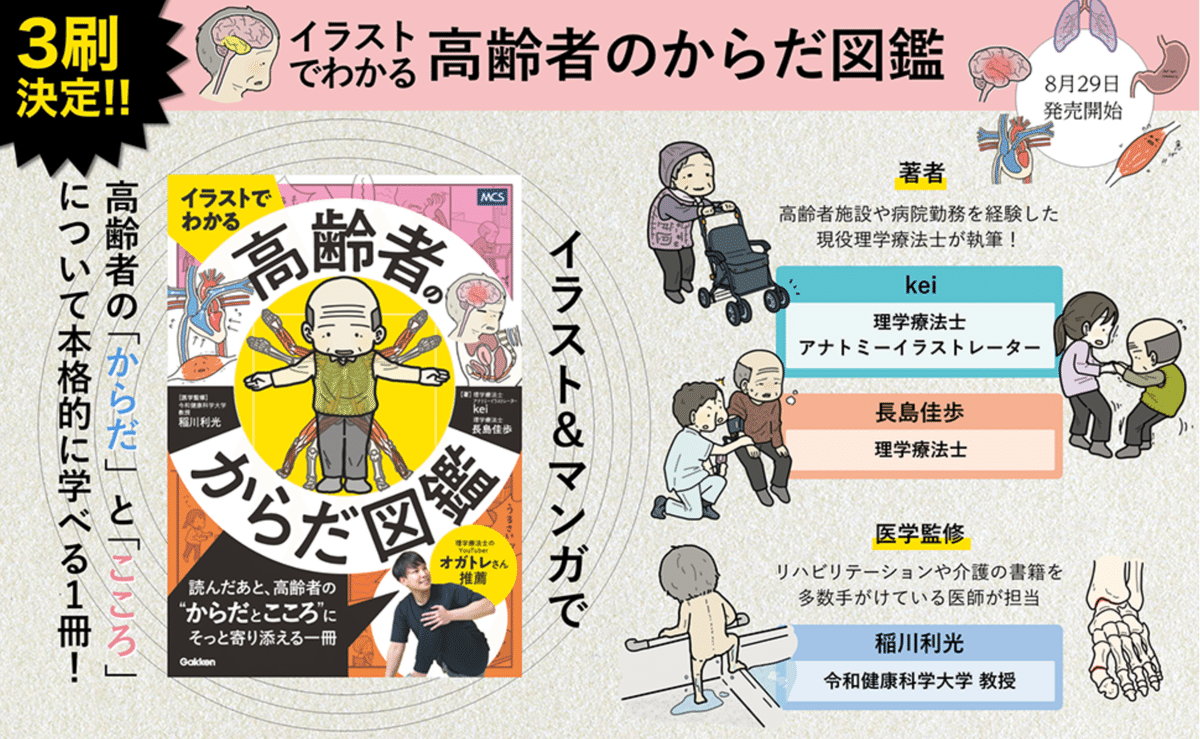

2024年に学研さんから『イラストでわかる 高齢者のからだ図鑑』を出版させていただいたことがきっかけで

今の日本の医療・介護や福祉の問題をもっと広い目で、かつ深く学びたくなった。そのため、思い立ったが吉日、2024年12月に単身でスウェーデンへ。(詳細な理由は下記へ⇩)

スウェーデンの施設に平然と置いてあるナイフとフォークに驚き

現地で働く女医さんの衝撃的な話に唖然とした話からの

奥深い学びについて。

北欧の介護施設にあったナイフとフォーク

スウェーデンの介護施設で、私がまず衝撃を受けたのは食卓に並ぶナイフとフォークだった。

丁寧にセッティングされたテーブルは、クリスマス間近であることも相まって、オシャレなカフェレストランのような雰囲気であったが

(明らかに私の自宅のそれよりも素敵だったのは間違いない。)

それ以上に、

介護施設でナイフ・・・!?!?!?

と驚きが隠せない。日本では完全にタブーであろう。

「えぇ・・と、事故とかないんですか?」

と尋ねた私に対し、施設のスタッフはあっさりと

「特に問題になったことはないわね。」

と答えた。「これまでみんな普通に使っていたものだから」と続けるその言葉に、こちらが拍子抜けしてしまうほどだった。

日本では、介護施設での刃物の取り扱いは慎重どころか、当たり前に現場から排除されている。

それどころか、私が勤務していた病院や介護施設では、高齢患者の場合はハサミの所持ですら「どうするべきか」と何度も検討されていた。

「編み物や折り紙で使いたい」と言われても、その場でOKは出せない

ナイフとフォークが介護施設で「普通に」使われているスウェーデンの光景は、日本の現場で働いてきた私にとって、まるでありえない光景であった。

ナイフを飲み込んだ患者の話

さらに私が衝撃を受けたのが、スウェーデン在住の医師との会話だ。

彼女は日本で数年勤務した後、スウェーデンへ移住し、現在もバリバリ働いている。ランチを共にしながら日本とスウェーデンの医療について語る中で、彼女はこんな話をした。

「この間ね、ナイフを飲み込んだ患者さんを担当したのよ」。

「え、ナイフを飲み込んだ? 」

その言葉に私は一瞬思考停止した。しかし、もっと驚いたのは、その患者がナイフを飲み込んだのは、一度や二度ではないということだ。それも入院中である。

「ナイフは病院内で管理されていないんですか?」

と聞くと、答えはあっさり「管理はしないんだよね。」とのことだった。

患者が飲み込んだら、体内にあるナイフを内視鏡で取り出すだけ。過剰に所持品を制限したりはしないという。

日本だったらどうだろう?

間違いなく「リスク管理ができていない」と病院側が責められるだろうし、ナイフが患者の手に渡らないよう、そもそも徹底的に管理するはずである。

そんな話をしていると、次第にスウェーデンの「自己責任」に基づく医療・介護の姿勢を象徴しているなと感じるようになってきた。

患者に起こった事故に対しては、その都度対応する。それ以上の先回りはしない。

その考え方は、日本の「もし、万が一・・・」を前提とした医療とは対照的だった。

日本とスウェーデン、それぞれの形

日本では「転ばぬ先の杖」と言われるほど、転倒や事故などのリスクを未然に防ぐことが医療・介護の現場では特に重要視される。

私自身、現場ではリスク管理を徹底していたし、患者や利用者に何か起きないよう常に神経を張り詰めてきた。

術後のリハではドレーンや点滴の管理には常に冷や汗をかき、目を離すことなど一瞬たりともなかった。

一方でスウェーデンでは、リスクを完全にゼロにする発想はない。

何か問題が起きれば、そのときに解決策を考える。

これは単に文化の違いではなく、「自己責任」の範囲が日本より広いことが背景にある。

医療の同意書を例に取っても、日本では同意書を取る手続きが何かと多いが、スウェーデンでは胃瘻をつくる際にだけ必要だという。

高齢者が食べられなくなったとき、それが寿命であると考えるスウェーデンでは、延命措置としての胃瘻はほとんど行われないのだとか。

これも、どちらが良い・悪いという話ではない。

大事なのは、それぞれの社会がどのような価値観に基づいて医療や介護を成り立たせているのかその背景を理解し、その中で自分たちの選択肢を考えることだろう。

ナイフとフォークが問いかけるもの

スウェーデンの介護施設の食卓で見たナイフとフォークは、単なる食器ではなかった。それは、「その人がこれまでどう生きてきたか」を尊重し続けるという姿勢の象徴だった。

刃物や凶器ではなく、これまで慣れ親しんできた習慣や文化でもある

日本の医療や介護現場は、安心・安全を守る努力を惜しまない。

その一方で、「その人らしさ」や「これまでの暮らし」を尊重する余地を、どこかで見失ってはいないだろうか。

術後に必要以上に安静を求めてしまったり、入院期間が長くなったり

ナイフとフォークに込められた北欧の価値観。

日本の医療・介護が当たり前にしてきたことで見失っていた人間の尊厳。

これらについて、新たな問いを投げかけているのかもしれない、とまで大袈裟に思いを馳せながら過ごした数日間は、本当に学び深い経験であった。

いいなと思ったら応援しよう!