父が娘に語る経済の話。 !感想

本書は、ギリシャで財務大臣を務めたヤニス・バルファキスが、十代半ばの娘に向けて、「経済についてきちんと話すことができるように」という思いから、できるだけ専門用語を使わず、地に足の着いた、血の通った言葉で経済について語ったものです。

経済学というのはどこまで勉強し理解できれば良いのか分からないため、「なんとなくでいいや」と考えてしまう人は多いと思います。自分の生活に一体なんの役に立つのか、疑問ですよね。簡単なお釣りの計算ぐらいできてれば、問題ないでしょ!とか、そんな感じですよね。

私自身は、社会人になってからの約20年間を振り返って思うことは、20代の時に経済やお金のことをもっと勉強しておけば良かったと、後悔していることです。車やバイクをなんにも考えずに買いまくり、多額のローンを抱えることになったり、連休になれば全国あちこちにツーリングや旅行したりしていました。

そんな生活を送っていたもんだから、当然、貯金なんてものはありませんでした。幸い私が20代を過ごした2002年~2008年までのいざなみ景気により仕事は忙しく、給料もそれなりにもらっていたのでなんとかなっていましたが、常にカツカツでした。

そんな時に少しでも経済や金融を勉強していれば、消費するだけだったお金を株や金、不動産に投資していたかもしれません。ほんとうにもったいないことをしていたなーと考えることがあります。

だからこそ、多くの人に今からでも知識の表層でもいいから勉強して欲しいと思います。それだけでも、クレジットカードのリボ払いや生命保険の手数料の危険性が理解できると考えるからです。

本書は、冒頭で書いた通り経済の仕組みについてとても分かりやすく説明されており、難しい言葉は一切使わずに映画や昔の物語から上手く引用して、誰にでも受け入れやすく作っています。

私が特に面白いなと思ったところを紹介します。

なぜ、アボリジニがイギリスを侵略しなかったのか?

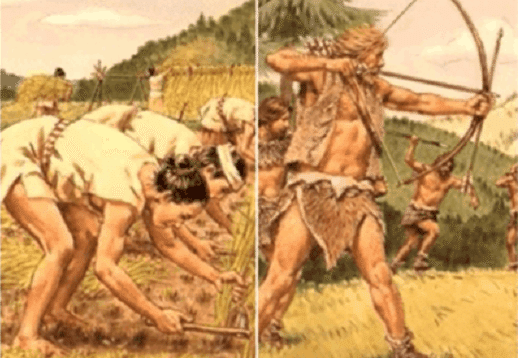

本書では経済学を説明する上で、人類の歴史の中で初めて経済ができたころの話から始まります。それは、人類の生活が狩猟から農耕に切り替わったことで生まれた、農作物の「余剰」が経済の基本となる要素となりました。

その余剰が、私たちが今、享受している文字、債務、通貨、国家、官僚制、軍隊、宗教が生まれる元となったのです。その理由については、本書を読んでいただくとして、そのように農耕から余剰が生まれ、最初に発展していったのが、ヨーロッパを中心としたユーラシア大陸でした。

逆にアフリカ大陸やアメリカ大陸、オーストラリア大陸では自然が豊かであったため、狩猟だけで生活が成り立ち、農耕は発達しなかった。そのため、「余剰」が生まれるわけもなく、そこに住む人たの技術の進歩はあまりにも遅かったのです。

そうして、大航海時代になりイギリス(大英帝国)がオーストラリアに上陸し、アボリジニから土地を奪いました。その逆にならなかったのは全て、農耕が発達しなかったことが要因なのです。

ざっくりとですが本書の前半部分の一部を紹介しましたが、農作物の「余剰」からどうして経済の基礎になる要素が生まれたのか気になりませんか?読んでみると「なるほど!そうだったのか」と私自身は、凄く良い勉強になったと感じました。

本書の素晴らしい所は、まだまだこんなものじゃありません。マーロウの戯曲「フォータス博士の悲劇」やゲーテが書いた「ファウスト」の物語から「利子」が生まれた時代背景を説明していたり、「マトリックス」や「ターミネーター」から市場経済の行く末を語っていたりしています。

経済の本で、ここまで難しい用語を使わずにエンターテインメントをふんだんに取り入れて解説されている物は、私が読んだ中ではありませんでした。

文字数は多めですが、読み始めると止まらずに一気に読みたくなるほど、優しく丁寧に解説された本です。

経済を勉強するならまず、この本を読んでみてはどうでしょうか?