ソレールのファンダンゴ(180)

17世紀にそれが知られるようになってすぐ、スペインの教会当局は「不信心な踊り」として非難した。宗教裁判によって禁止されようとしていたところ、裁判官の一人が「弁明も無しに非難するのは公平ではない」と指摘した。そこで二人の有名な踊り手が裁判官たちの前でファンダンゴの演技を披露するために呼ばれた。これは非常な効果をもたらし、古の年代記作家によれば「誰もがそれに加わり、裁判所はダンスサロンに変貌した」。もはやファンダンゴを非難する声は聞かれなかった。

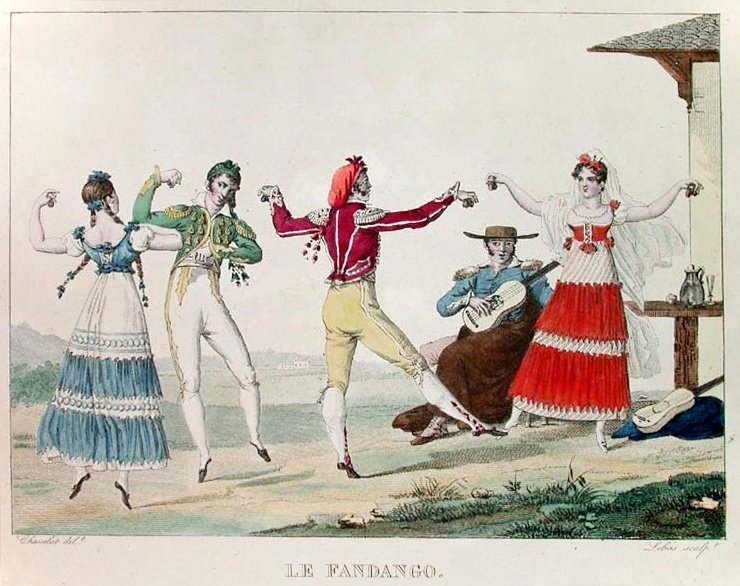

「ファンダンゴ Fandango」はイベリア半島伝統のペアで踊られる三拍子の舞曲で、現在の民族舞踊としてのスタイルは地方により様々ですが、一般に八音節詩の歌を伴い、ギターとカスタネットで奏されます。

もっぱらこちらのほうが有名であるフラメンコのファンダンゴは、古典的なファンダンゴとは殆ど別物です。

ファンダンゴの起源は語源も含めて明らかでありません。北アフリカやアラブ圏由来とする説もありますが、現存最古のファンダンゴの楽譜は『Libro de diferentes cifras de guitarra』(1705) 収録の《Fandango Yndiano》で、またスペイン語辞書『Diccionario de Autoridades』 (1732) によれば「インディアスの国を訪れた者によって持ち込まれた踊り (FANDANGO. s. m. Baile introducido por los que han estado en los Reinos de las Indias)」とされています。もちろんこのインドは西インドであり、サラバンドやチャコーナと同じく新大陸起源の可能性が高いでしょう。

http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000055012

この《Fandango Yndiano》と、メキシコで発見された写本『Códice Saldívar Nº 4』(c. 1732) に収録のサンチャゴ・デ・ムルシア (1673-1739) のファンダンゴによって初期のファンダンゴの雰囲気はいくらか知れます。やはりこれはサラバンドやチャコーナやカナリーなどの同類のような気がしますが、繰り返されるコード進行は極めて単調で(I-V)、宙吊りのままぐるぐると回っているような感覚を覚えます。おそらくはこの単調さと終わらなさがファンダンゴではないかと。

ファンダンゴの流行はピレネー山脈を越えて18世紀後半までにヨーロッパ中に広まりました。ファンダンゴを取り入れた作品としては、モーツァルトの《フィガロの結婚》K. 492 (1786)、ボッケリーニの《弦楽四重奏曲 ニ長調 Op. 40, No. 2》G. 341 (1798) などが有名ですが、意外なところではラモーの《三つの手 Les trois mains》(c. 1727) もファンダンゴをモチーフとした作品だと考えられています。

https://imslp.org/wiki/Nouvelles_suites_de_pi%C3%A8ces_de_clavecin%2C_RCT_5-6_(Rameau%2C_Jean-Philippe)

本題のソレールの《ファンダンゴ》R. 146 ですが、この未曾有の傑作は年代不明の手稿でのみ伝わるもので、そのあまりに突き抜けた作風のために昔から偽作説が唱えられてきました。何しろ作品番号を付けたルビオ自身が疑っているぐらいです。

このファンダンゴのソレールへの帰属には深刻な疑いがある。ホセ・マルティは実質的に同一のオスティナートによる "Fandango con variaciones para el forte piano" を作曲している。

これだったらまだソレールのほうがありそうな気がしますけど。

結局またこう言う他無いでしょう「誰かの作風から逸脱していると思えるような作品は、結局誰の作風からも逸脱しているものだ」。

https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/300609

冒頭から執拗に繰り返される2小節のオスティナート・バスは V-I の和声的オスティナートとも見れます。462小節に渡るこの長大なファンダンゴの実に270小節でこのオスティナートが現れます。

Discography

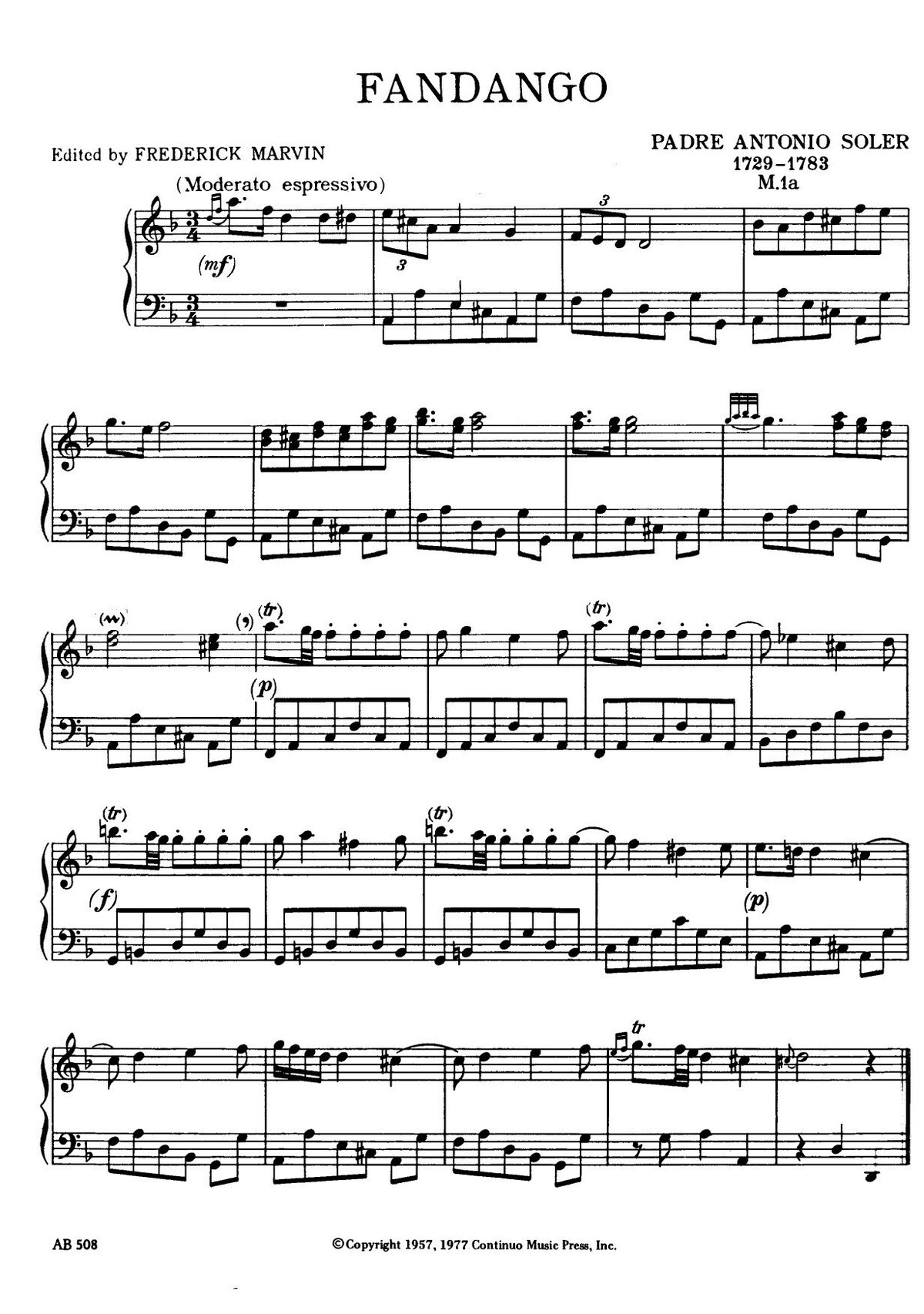

Frederick Marvin (1957)

まずはフレデリック・マーヴィン盤を。何しろ彼こそがバルセロナ中央図書館でこのファンダンゴの手稿を発見した当本人です。モノラルLP。CDもありましたが、どこも配信していないようです。

モダンピアノによる演奏ですが、凡百の腑抜けたピアノ演奏とは訳が違う熱演。第一にかなりの快速で、演奏時間9分30秒ほどというのは最速の部類に入るでしょう。その上でヒステリックなほど鋭い打鍵からはこの作品にかける想いのほどが伝わってきます。

強弱指示のごちゃごちゃついた彼の校訂楽譜を見て論外と思いましたが、演奏を聴けば納得。しかし左手がもやもやした音塊になってしまっているのはピアノの限界か。

Rafael Puyana (1964)

ラファエル・プヤーナはワンダ・ランドフスカ門下で、彼の使用楽器もやはりプレイエルのモダンチェンバロです。

この長く単調な曲を飽きさせまいとモダンチェンバロらしい変幻自在のレジストレーションを駆使した演奏ですが、完全に裏目に出ているとしか思えません。他ならぬその単調さこそが催眠効果と高揚感をもたらすこのファンダンゴの肝であるはずでしょう。ラヴェルの《ボレロ》然り、CANの《Yoo Doo Right》然り。

プヤーナには現存唯一の真正な三段鍵盤チェンバロであるハンブルクのヒエロニムス・アルブレヒト・ハスのオリジナル楽器を使用した1985年の録音もあります。ハンブルクはイベリア半島との交易が盛んで、スペインにはハンブルク製のチェンバロの現存例も知られているので、この楽器選択は故なきものでもないのですが、16フィートを入れてすら音が冷たく細く、これならプレイエルのほうがよほどまし。貴重な録音ではあるのですけど。

ちなみにプヤーナはこの時1984年に発見されたばかりの《スカルラッティ氏のファンダンゴ Fandango del Sgr. Scarlate》を初録音しています。これはほぼ確実に偽作と見られる胡散臭い作品ですが、その後も時々取り上げられています。

Scott Ross (1990)

スカルラッティ555のソナタの全曲録音の偉業を達成したスコット・ロスは、ファンダンゴを含むソレール作品の録音も残しています。正攻法の端正な演奏はこの曲のリファレンスといえるもの。しかし有名なこのCDも今はどこも配信していません。

『The Art of Scott Ross』(1993) に収録のカナダCBCの放送録音も基本は同じですが、より熱気を帯びた好演。このCDも当然ながら配信はありませんが、ヴァージナルによるピーター・フィリップスのパヴァーヌなど他にも貴重な録音が満載なので、中古で見かけたら確保しておいたほうが良いでしょう。

Andreas Staier (1999)

このアルバムは Spotify では配信していないようです(ソレールのファンダンゴだけなら変なコンピレーションで聴けますが)。

例によってシュタイアーらしく技巧と機知に富んだ遊び心あふれる演奏。しかし流石にいくら何でもノリが軽すぎで、少しは真面目に弾けと言いたくなります。もちろん演奏レベル自体はとんでもなく高いのですが。

使用楽器は作者不明のゴットフリート・ジルバーマン流のドイツのチェンバロのコピーというこれも妙なもの。

Aapo Häkkinen (2005)

これも Apple Music のみ。

このCDはバルトロメオ・クリストフォリの雇い主であるところのトスカーナ大公子フェルディナンド・デ・メディチの所有であった写本に載っている、彼の自作曲ではないかと言われている無銘の鍵盤作品を中心とした非常にマニアックなものなのですが、どういうわけか最後にソレールのファンダンゴが収録されています。

どう考えてもソレールとメディチ家には何の関係もないのですが。しかもこれが凄まじい気迫に満ちた直球の熱演なので、ますます意味がわからない。

調べてみるとハッキネンはこのファンダンゴの校訂譜も手掛けているようで、有名曲だから入れてみたというよりは、好きでどうしても弾きたかったので無理を承知で突っ込んだものかと。ともあれお薦めです。

使用楽器は17世紀イタリアの作者不明のチェンバロ。

Martin Schmeding (2011)

マヨルカ島サンタニーの聖アンドレ教会の1762年ジョルディ・ボッシュ作の美麗なオルガンによる演奏。やはり頻繁なストップの切り替えのために曲本来の持ち味が薄れてしまっている感がありますが、この場合はむしろ長大な曲を利用して貴重なオルガンの多彩な音色を楽しむ方向で。

Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en