鍵盤楽器音楽の歴史(57)モントリオール・オルガン曲集、カナダのフランス音楽

ルイ14世時代のフランス・オルガン音楽の最大の資料は、1978年にカナダで発見された『モントリオール・オルガン曲集 Livre d'orgue de Montréal』です。

これは1724年にブールジュの聖スルピス会の聖職者 Jean Girard (1696–1765) と共に大西洋を越えて、モントリオールのノートルダム聖堂に伝来したものです。新大陸にあったことで、この曲集はフランス革命の災禍を免れることができたのでしょう。当時のカナダは「ヌーヴェル・フランス」と呼ばれるフランスの植民地でした。モントリオールのあるケベック州は現在もフランス語が公用語です。

Ville-Marie (Montréal) 1672

曲集の表紙には所有者であった Jean Girouard (1795–1855) による "J.J. Girouard 1847" の署名があり、表紙の内側には "Girard 1724" とあります。

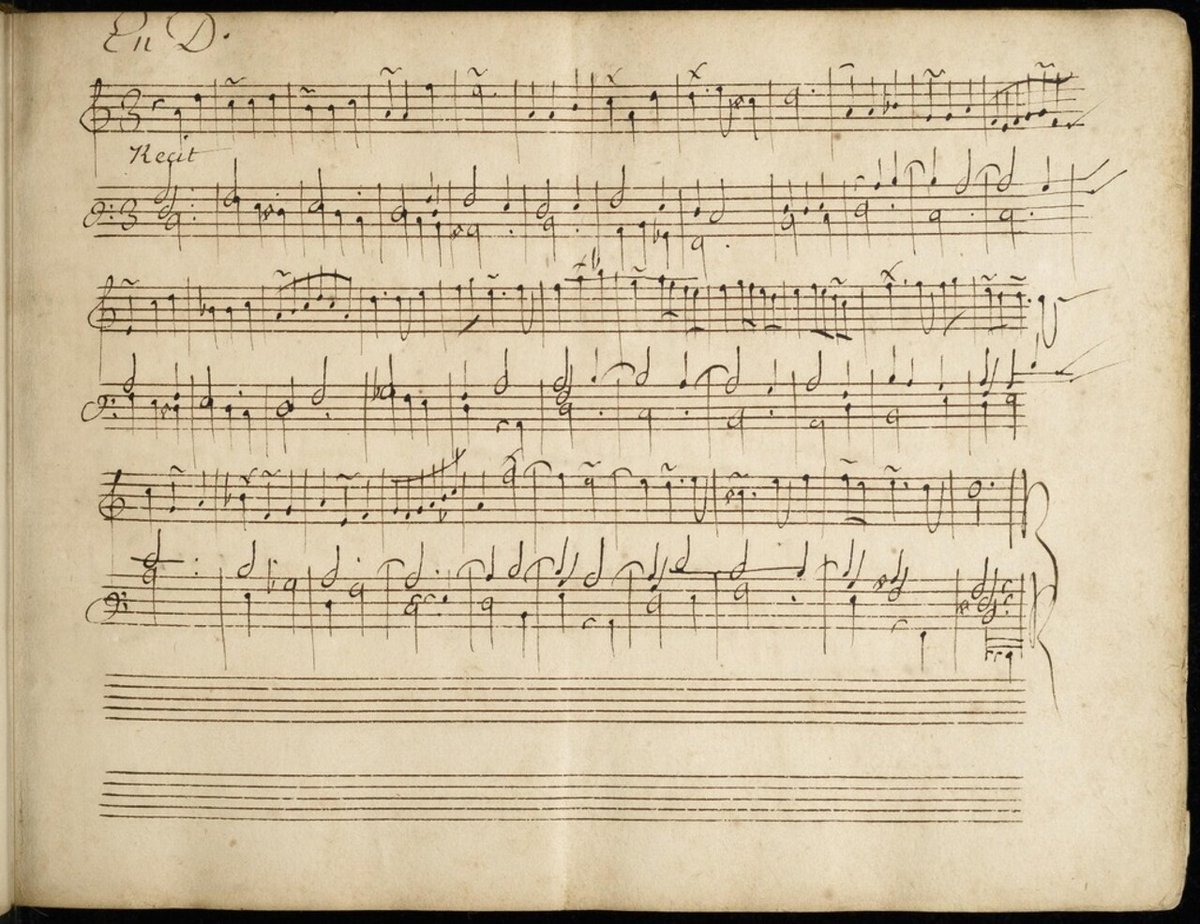

この写本のコピイストは単独ではなく、4~5人以上の筆跡が見られ、質はかなりばらつきがあります。

p. 2

p. 25

収録曲の多くは「オルガン組曲」のようにまとめられていますが、これらは聖歌と交代で演奏されたのでしょう。そのための覚書のようなものも見られます。

p. 54

通奏低音?

p. 89

ペンが壊れたのか、やる気を無くしたのか、巨大化していく音符。

p. 106

p. 366

写すというよりは作曲している?

p. 475

p. 481

p. 505

p. 537

この曲集には398曲のオルガン曲が収録されていますが、どれも作者は記されていません。内16曲はニコラ・ルベーグ (1630–1702) の作品に同定されており、他の作品も概ねルベーグの周辺に由来するものと考えられています。

ルベーグは彼の出版した3冊のオルガン曲集と2冊のクラヴサン曲集に加え、ボーアン写本を含む多くの写本に作品が残されており、当時フランスで最も知られた鍵盤音楽家であったと思われます。彼の弟子にはグリニー、ダジャンクール、ジョフロワ、ジュリアン、ガルニエと錚々たる名前が並びます。

ルベーグのオルガン作品は、ニヴェールやジゴーとは異なり、ペダルが必須です。右手とペダルの伴奏にのせて左手で旋律を弾く「ティエルス・アン・ターユ Tierce en Taille」はルベーグが特に好んだ形式で、この曲集にも多く収録されています。

"Tierce en taille en D" (Livre d'orgue de Montréal, p. 284)

"Tierce en Taille du 1 ton" (Les pièces d’orgue, 1676, p. 13)

モントリオール・オルガン曲集のルベーグ作品は出版譜とはいくつか異なる箇所が見られます。例えばこのホ短調あるいは第4旋法の "Cromhorne ou Tierce en Taille" の終結部は誤写では説明のつかない違いがあります。おそらくこのコピイストが参照したのは出版譜ではなく、手稿の形で流布していた初期稿だったのでしょう。

"Cromhorne ou Tierce en Taille en E" (Livre d'orgue de Montréal, p. 293)

"Cromhorne ou Tierce en Taille du 4 ton" (Nicolas Lebègue, Les pièces d’orgue, 1676, p. 66)

ところで1724年にジラールがこの曲集を携えて来た当時のモントリオールのノートルダム聖堂にあったオルガンは、1701年から1705年頃に設置された1段鍵盤ペダル無しという質素なものでした。これではこの曲集の作品は満足に演奏できません。1792年に新たなオルガンが導入されますが、これも2段鍵盤7ストップでペダル無しというものです、どうしたものでしょう。

解決策の一つとして連弾が考えられます。これは意外と見過ごされがちですが、常に選択肢としてありえるものです。手が3つ欲しいという場合は、実に手を3つ用意すればいいのです。