ラメントバスの系譜⑤:《ディドとエネアス》

イタリアのレチタティーヴォが初めて舞台に登場したときほど、イングランドの聴衆を驚かせたものはない。将軍が命令の言葉を歌い、婦人が音楽でメッセージを伝えるのを聴いて人々は非常に驚いたものだ。恋人が恋文を歌い、手紙の上書きすら旋律に乗せるのを聴くと、我が国民は笑いを禁じ得なかった。

シェイクスピアに代表される演劇文化を誇るイギリスでは、16世紀頃から仮面劇と歌とダンスを交えた「マスク」と呼ばれる舞台劇が栄えていましたが、あくまで演技と歌は別であって、台詞をレチタティーボとして歌うオペラは17世紀のイギリス人には不自然で滑稽に思われたようです。

そんな中、ヘンリー・パーセル(1659-1695)作曲の《Dido and Aeneas》Z. 626 は、17世紀に作られた数少ない英語オペラの例です。

これはトロイアの王子エネアスと、カルタゴの王女ディドの出会いと別れを描く悲劇、台本はネイハム・テイトの『Brutus of Alba』(1678)の一部を翻案したもので、大本はウェルギリウスの『アエネーイス』です。上演時間は1時間ほどと、オペラとしてはこじんまりとした作品。

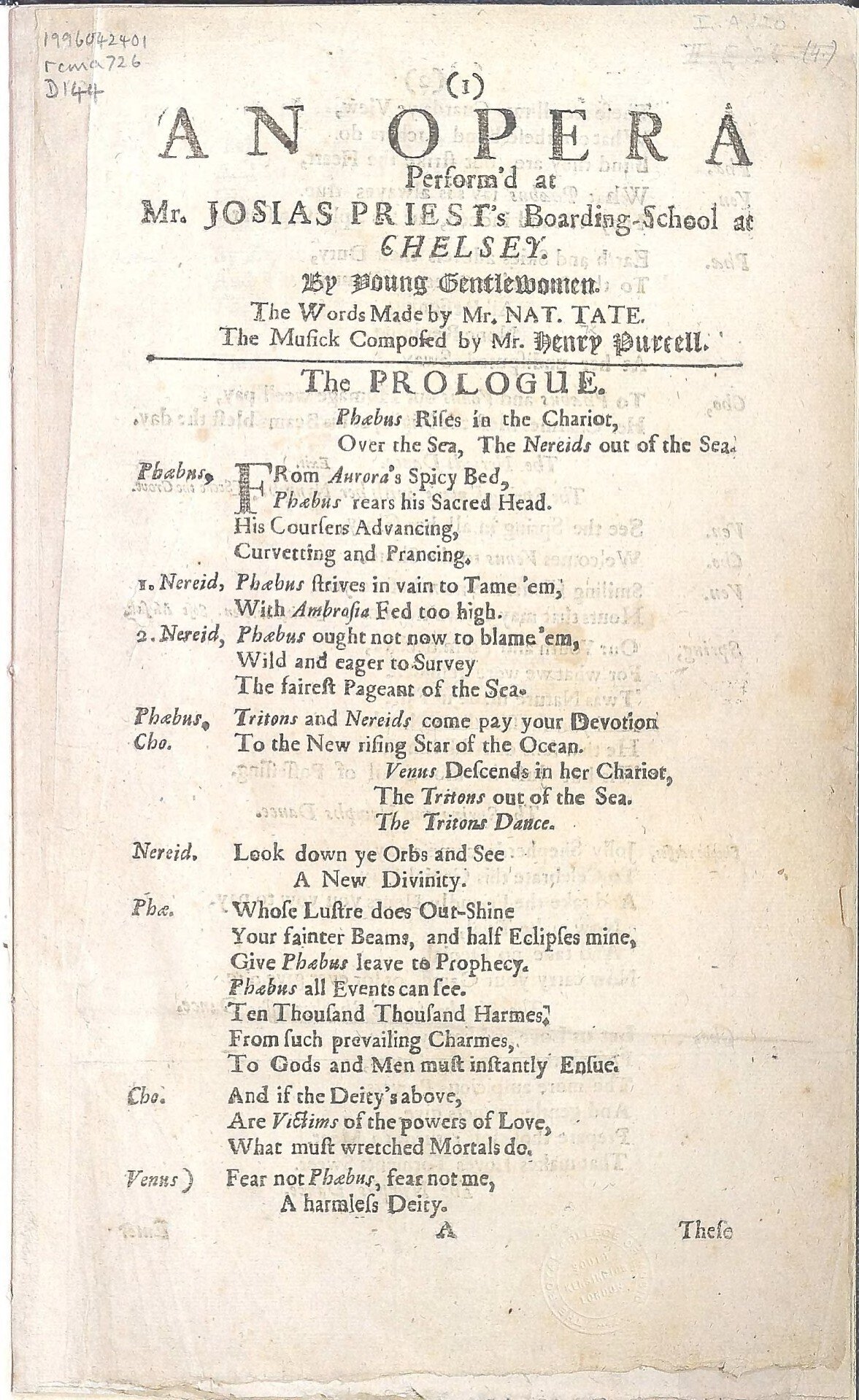

1689年頃にチェルシーの寄宿学校の「若い淑女達」によって上演された際のリブレットが現存しますが、楽譜は18世紀の写本でしか伝わっていません。

このオペラが本来的に女学校の学芸会のために作られたのかということについては、やや疑問の余地があります。というのも王子エネアス役を初めとする男声パートがあるので。

同学校で1684年に上演されたジョン・ブロウの《Venus and Adonis》のリブレットには、校長の娘がアドニス役を演じたという書き込みがあります。であればエネアスも女生徒が演じたのでしょう、宝塚みたいなものですかね。しかしながらブロウの《Venus and Adonis》は元々は宮廷で上演された作品で、最初から男役を女性が演じることが意図されていたわけではありません。

またジュリアード音楽院所蔵の18世紀の手稿譜 (Juilliard 44 P971d 1778)のタイトルページには "Dido and Æneas, a Masque / By Henry Purcel, 1677." とあり、パーセル19歳のときの作品とされています。

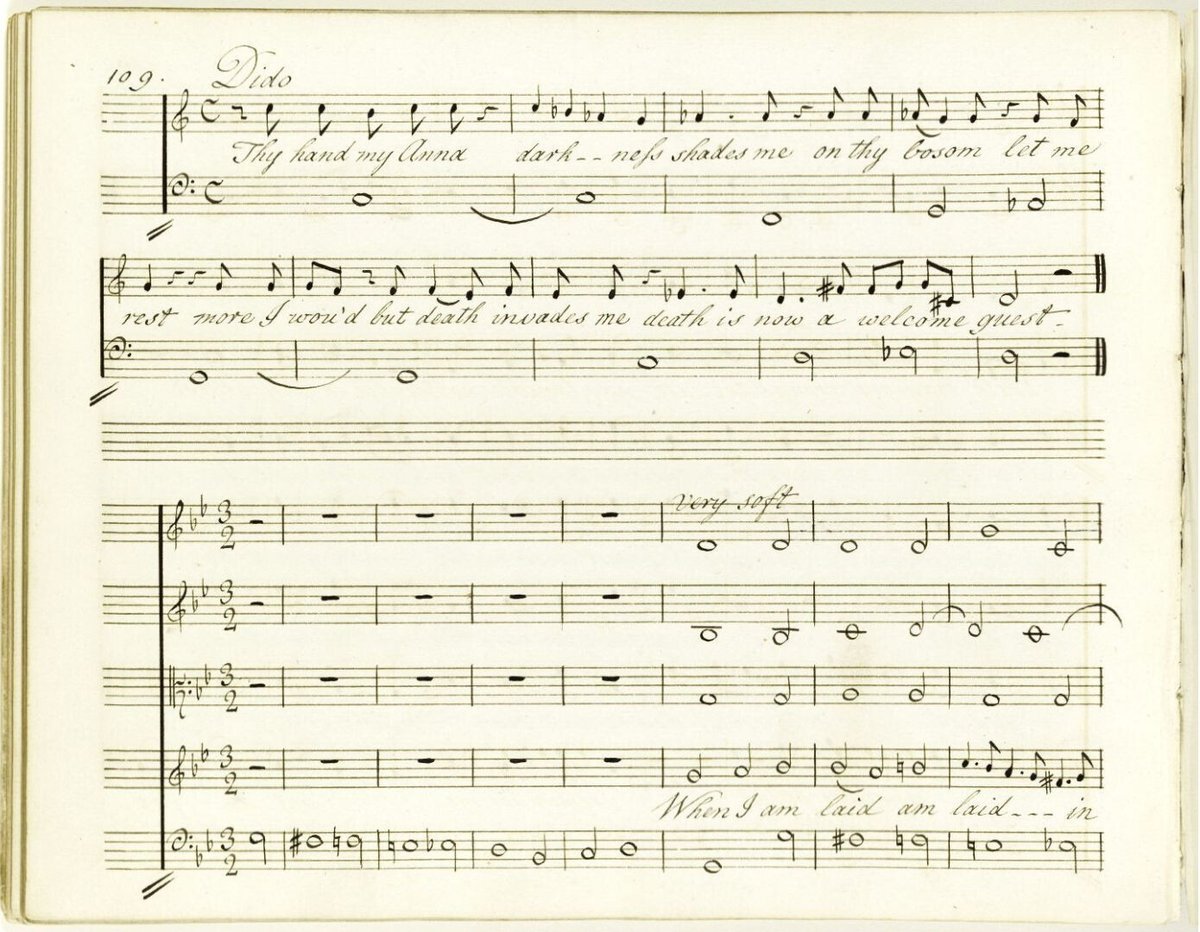

細かい成立事情はともかくとして、この作品がフランチェスコ・カヴァッリのオペラ、就中《Didone》(1641)を参考にしていることは間違いありません。終盤の「ディドのラメント」として有名なアリア "When I am laid in earth" の半音階的ラメント・バスは、カヴァッリの「ヘクバのラメント」"Tremulo spirito" から採られたものでしょう。

When I am laid in Earth my wrongs Create.

No trouble in thy Breast,

Remember me, but ah! forget my Fate.

私が地に葬られるとき、どうか私の過ちが

あなたの胸を乱すことの無いように

私を覚えていてください、けれども、ああ、私の悲運は忘れてください

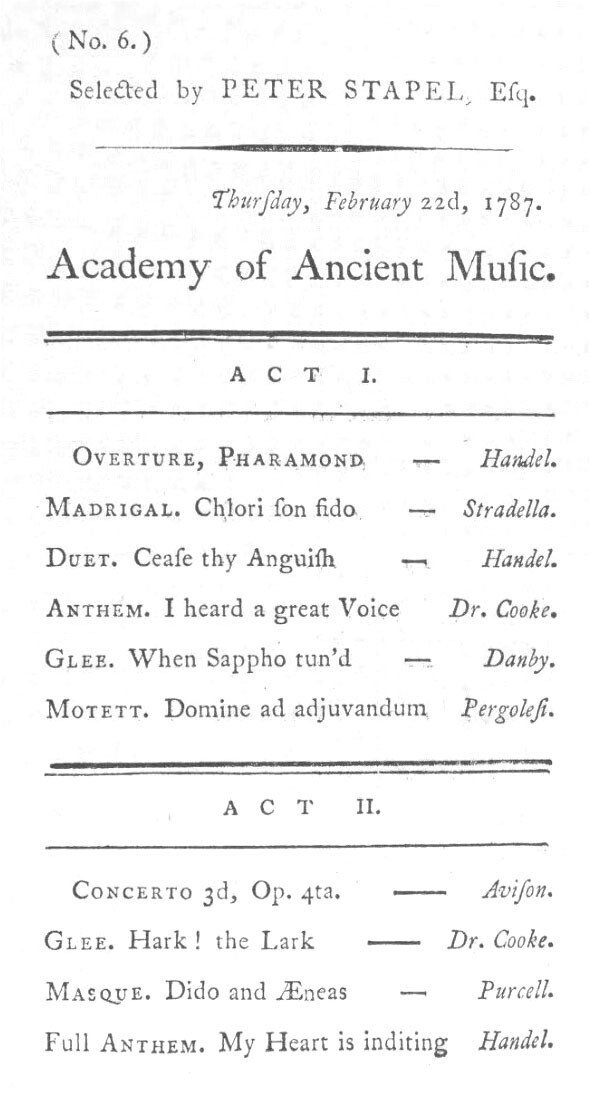

パーセルは1695年11月21日に36歳の若さで亡くなりますが、その後18世紀に入っても、このささやかなオペラは散発的に上演されていました。これは1726年に創設された Academy of Ancient Music(エンシェント室内管弦楽団として知られる現代の団体とは別)の活動によるものです。1787年2月22日の上演プログラムには "MASQUE. Dido and Æneas" の名が見えます。

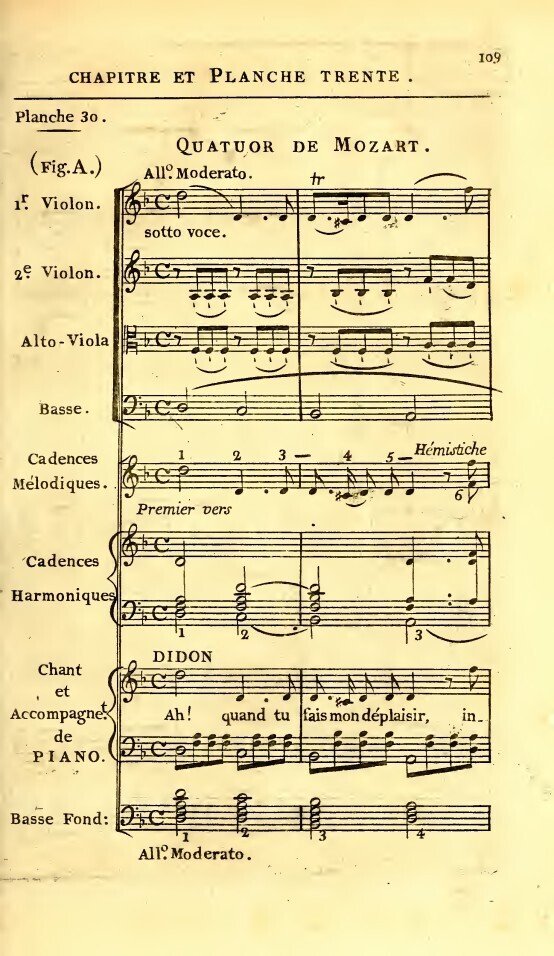

ところで、19世紀初頭にもディドとエネアスの悲劇をラメント・バスと関連付けた例があります。ド・モミニーは、下降テトラコードで始まるモーツァルトの《弦楽四重奏 第15番 ニ短調》K. 421 の楽曲分析にあたって、ディドに因むフランス語の歌詞をあてがっているのです。

1841年には Musical Antiquarian Society によってパーセルの《Dido and Aeneas》全曲の楽譜が初めて出版され、1895年11月20日にはパーセル没後200年を記念して王立音楽院の学生による復活上演が行われました(ちなみにカヴァッリの《Didone》のリヴァイバルは1952年)。

以後もバロックオペラ復活の最先鋒に常にこの作品があったのは、その慎ましい規模故に上演が比較的容易であったからかもしれません。

しかしながら、そのような本格的なオペラ上演を余所に "When I am laid in earth" を人口に膾炙させたのは、むしろ家庭向けのピアノ伴奏の歌曲集であったように思われます。

1954年5月7日のTVコンサートで、レオポルド・ストコフスキー指揮のBBC交響楽団がオーケストラ編曲版を演奏したとき、この曲は「誰もが知り、誰もが愛する」ところとなっていました。

そしてイギリスでは "When I am laid in earth" は戦没者追悼日に演奏される定番曲になっています。確かにここの歌詞だけ見れば、死者を忘れないという意味合いにもなるのでしょうが、でもこれ自殺の歌なんですけどね。

そのためか、この曲は戦争の悲劇を想起させるものらしく、テレビドラマ『バンド・オブ・ブラザーズ』(2001)や、映画『ヒトラー最期の12日間』(2004)などで劇伴として引用されています。