ジョン・フィールドのノクターン(203)

フランツ・リストが1850年に6曲のジョン・フィールドのノクターン集を出してから、紆余曲折あって20年後にようやく18曲からなる完全版が出版され、以来フィールドのノクターンは全18曲ということになっています。

しかしリスト版のナンバリングは、現在よく使われてるケーラー版とは全然違います。

また、フィールドの作品カタログを編纂したホプキンソンの番号付けもまた違っていて、そしてこれは16番までしかありません。

作品番号順にまとめると下表のように。CDなどでもどれを使うかは人によりけりのようなので、番号だけでなく、せめて調も付さないと話が食い違うことになりかねません。愛称というのはこういうときには便利ですね。

さらに増えていたりも。エヴァ・ポブウォッカの録音は1838年製エラールを使用。

以下、番号はケーラー版で、楽譜はリスト版という混乱仕様でいきます。

ノクターン 第18番 ホ長調「真昼」H13K

まずはリストがロシアの白夜ではないのかと評した、まったくノクターンらしくない《ロンド形式の性格的夜想曲「真昼」》ですが、これの原曲は1810年頃モスクワで出版したピアノと弦楽四重奏のための《ディヴェルティスマン 第1番 ホ長調》H13A であって、そのため作品番号は一番若いです。

この曲はその後何度も改訂されて版を重ねているのですが、1832年にはやや短縮したピアノ独奏版がロンドンのコラード&コラード(クレメンティ社の後継)から《十二時 Twelve O'Clock》という題で出版されました。表紙には1832年5月30日水曜日にロンドンのキングスシアターにおけるフィールドの演奏会で生徒のジョナス嬢が演奏したとあります。

これを1833年にパリのシュレザンジェ社が《Midi: Nocturne Caractéristique》として出版したのが元凶です。しかも「パリで作曲」などと偽って。

これは出版社が勝手につけたタイトルとしか思えず、こんなポルカみたいな曲を「夜想曲」と称したのは、「フィールドの夜想曲」であれば何でも売れたからでしょう。であれば、この曲をフィールドのノクターンに含める筋合いはありません(別に作品自体はつまらないわけではないですが)。

こんな事は昔から判明していて、ホプキンソンもこれをノクターンから除外しています。しかしここでもまた「一度貼られたラベルは剥がせない」問題が。

ノクターン 第8番 イ長調 H14E

これも原曲はモスクワで出版された《ディヴェルティスマン 第2番 イ長調》H14A の第1楽章「パストラーレ」です。

そしてそのピアノ独奏ダイジェスト版(H14E)が1815年にブライトコプフ&ヘルテルから『3つのロマンス』の一曲として出版されました(他の2つの「ロマンス」はノクターン第1番と2番)。

そしてさらにこれを1835年にホフマイスター社が《ノクターン 第9番 変ホ長調 H30》と共に『2つのノクターンあるいはロマンス』として出版しているのです。なのでこれは出自は「真昼」と同じでも、一応作者公認のノクターンということにされています。

とはいえ、ミュゼット風のエピソードまである正しくパストラーレであるこの曲も、やはりあまりノクターンらしくはありません。しかし軽やかなワルツのリズムにのせて華麗な装飾走句を奏でるあたり、やはりワルツ風である《第9番》とは良いカップリングではあります。

ノクターン 第3番 変イ長調 H26

なぜか『3つのロマンス』からハブられたこの第3番は、まぎれもなく最初からノクターンとして第1番、第2番と共にサンクトペテルブルクのダルマス社から1812年に出版されたものなのですが、いかにもノクターンらしい先の2曲と違ってどうにもノクターンらしくない、というかショパン的でない曲であるためか、現在も不人気です。

しかし先入観を除いて聴けば、これはこれで不思議な催眠効果のある佳品。これに一番近しいものはクープランの《神秘的なバリケード》でしょう。

ノクターン 第9番 変ホ長調 H30

この曲は初め「ロマンス」と題して1815年にサンクトペテルブルクで出版されたもので、後に前述のように《第8番 イ長調》H14E とカップリングして『2つのノクターンあるいはロマンス』として出版されました。フィールドのノクターンとしては有名な方ですが、実は公式に番号付けされたノクターンではないんですよね。

ショパンの《ノクターン 第2番 変ホ長調 Op. 9-2》とはよく比較されます。

ノクターン 第4番 イ長調 H36

「薔薇の戦い」に捧げられた言わずと知れた名作。こんなに見事に起承転結を備えた作品はフィールドとしては例外的です。しかし装飾というものを理解していないと形になりません。

ちなみに、この曲に限らずフィールドのノクターンは本来何れも誰かしら貴婦人に献呈されているのですが、リスト版ではローゼンカンプ夫人だけ特別に名前を出しています。

ノクターン 第5番 変ロ長調 H37

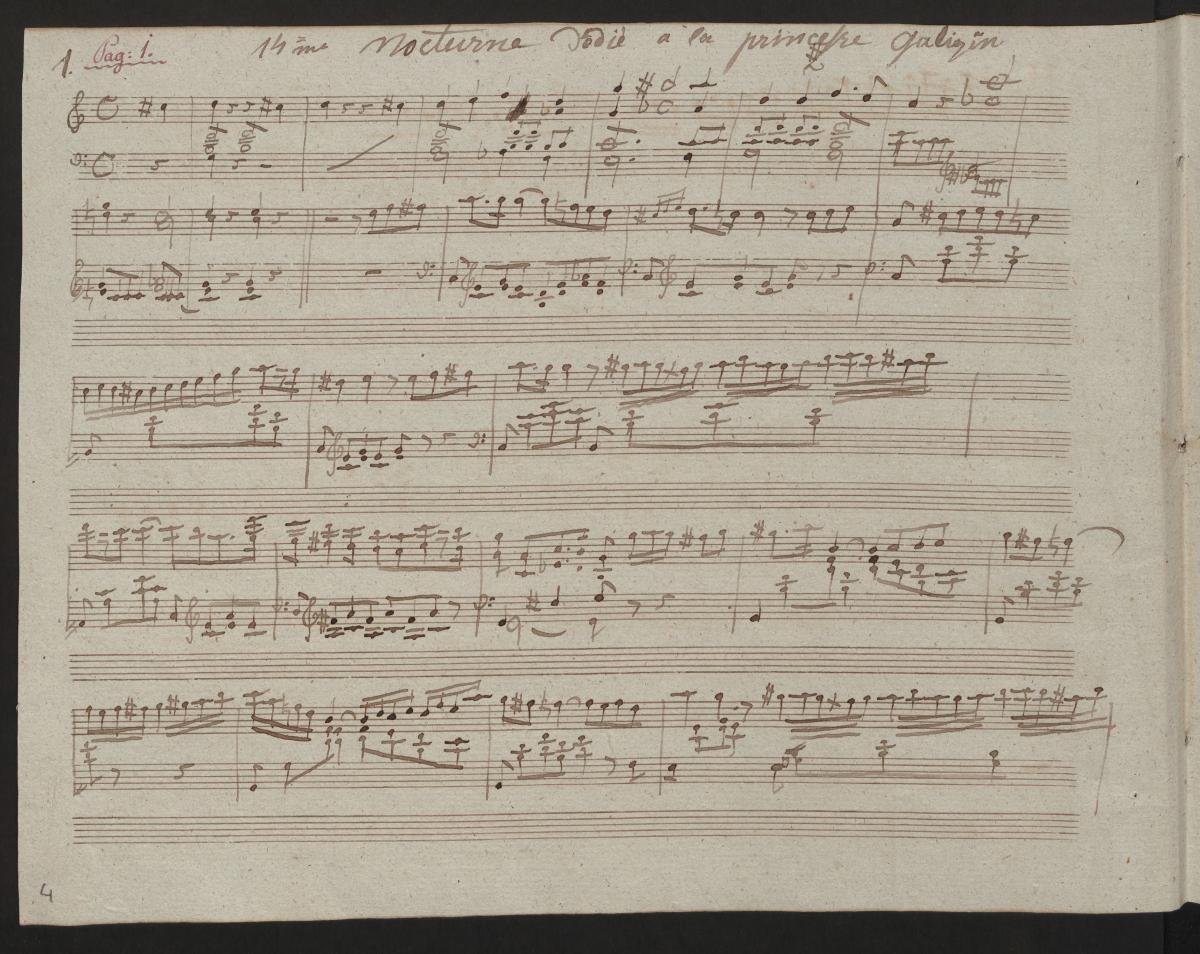

第1番、2番に比べても様式の完成度に磨きがかかり、これぞフィールドのノクターンというべき作品。しかしこの曲は珍しくフィールドの自筆原稿が現存しているのですが、それは「Serenade」と題されています。

ノクターン第4、5番は1817年頃サンクトペテルブルクのリスナー社から出版されました。13歳のグリンカがフィールドのレッスンを受けたのはこの頃のことです。

ペテルブルクに初めて来たとき、私は有名なフィールドにピアノを習ったが、しかし残念なことに、モスクワに旅立つまでに3回しかレッスンを受けられなかった。彼の演奏をそれほど多くは聴いていないが、しかし今でも彼の力強くも繊細で正確な演奏をよく覚えている。彼は鍵盤を叩いているのではなく、ただ指を下ろしているだけのように見えた。雨だれのように、天鵞絨の上の真珠のように。しかし音楽を愛する者の一人として、かつて私の面前でフィールドの演奏は眠たいと言ったリストには同意できない。否、フィールドの演奏はしばしば大胆で、風変わりで、変化に富んでいた。しかし彼はペテン師のように芸術を台無しにしたり、最近のピアニストがよくやるように「ミンスミートを作る」ことはしなかった。

グリンカのノクターン《La Séparation》(1839) は、バルト・ファン・オールトの思いっきり装飾を盛った演奏を是非。楽器は1875年製スタインウェイ。

ノクターン 第6番 ヘ長調「子守唄」H40

1817年頃モスクワのヴェンツェル社から出版。

「子守唄 Berceuse」というのはもちろんオリジナルのタイトルではなく、しかもリスト版でも初期のものには見られず、どこから出てきたのか分かりません。

このノクターンは移調されて《ピアノ協奏曲 第6番 ハ長調》H69 の第2楽章に転用されています。

https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/124046

ノクターン 第7番 ハ長調 「夢想」H45

1821年頃サンクトペテルブルクのダルマス社から「ノクターン第7番」として出版。

リスト版で13番になっているのは、実はリスト自身が編集したのは12番までで、そしてリストはおそらくこの曲を知らなかったのです。それで最終版には13番として収録されたのですが、オリジナルのダルマス版には「ノクターン第7番」と明記されています。「夢想 Rêverie」というタイトルの出どころはやはり不明。

第6番までのノクターンはスタイルは様々でも、ともかく右手は一貫して歌謡的な旋律を歌っていました。しかし第7番にはそういった旋律が無く、何か鐘の鳴るような音型を単調に繰り返しているだけです。左手も単調な和音を連打しているだけ。そしてこれが大した変化もなしに最後まで続くので、ほとんどミニマル・ミュージックの世界。しかしそれでいてノクターンの名に相応しい夢見る雰囲気を湛えているのはどういうことなのでしょう。

ノクターン 第10番 ホ短調 H46

第7番と同じく1821年頃サンクトペテルブルクのダルマス社から出版。ダルマス版では「ノクターン第8番」となっているのですが、リスト版では第9番、ケーラー版では第10番と混迷甚だしい。

3曲しかない短調のノクターンの中でも最もシンプルで、そして最もシリアスな作品。後半にラメントバスに乗せてメインテーマがリフレインするところなど神がかっています。

フィールドは1821年の末に再びモスクワに移住します。何故キャリアの絶頂期において、まだ戦災から立ち直っていないモスクワなどに行ったのかはよくわかりません。

ちなみに彼はサンクトペテルブルクで宮廷ピアニストのオファーも受けていたのですが断っています。

「私は宮仕えには不向きです、おまけに女の口説き方もわからない」

1819年には妻アデレールとの間に娘エイドリアンが生まれていますが、彼はすでに愛人シャルパンティエとの間に息子レオンをもうけており、むしろそちらを溺愛していました。やがて妻は娘を連れてフィールドの元を去っていきます。

1822年にはヨハン・ネポムク・フンメル(1778-1834)がモスクワを訪れており、彼はドイツから来た音楽好きのビジネスマンであると偽ってフィールドの家に押しかけたといいます。フィールドはフンメルのために1曲弾き、それをフンメルが絶賛すると、フィールドは少し嘲りながら「そんなに音楽が好きなら、自分でも何か弾いてみたら如何ですか」と挑発します。それでフンメルは何度も遠慮してみせた後、今しがたフィールドが弾いた曲のテーマを使って見事な即興演奏を披露しました。フィールドはしばらく絶句した後「お前は悪魔かフンメルか!」と叫んだといいます。

この有名な逸話はかなり嘘臭いですが、モスクワのコンサートで両者がフンメルの《4手のための大ソナタ 変イ長調》Op. 92 を共演した際、フィールドが相方を「そんなに強く弾くな! ne tapez pas si fort!」と、はっきり聞こえるほど叱責したというのは本当のようです。

1824年から1831年の間フィールドはほとんど作品を残しておらず、不毛な空白期間となります。

長年の不摂生が祟って、すでにサンクトペテルブルクにいた頃から彼は体を壊していました。1825年にはフィールドはモスクワで「酔いどれジョン」として知られていたことが報告されています。1827年4月20日のコンサートに彼は現れず、泥酔して凍死しかけているところを発見されました。

1830年の冬には死亡説まで流れますが、1831年9月、49歳の彼は息子レオンを連れてロンドンに向けて旅立ちます。目的は直腸癌の手術と、そしてまだ存命であった母に会うため。

ノクターン 第17番 ホ長調「田園夜想曲」H54

この曲は1832年にロンドンのコラード&コラードから「Grande Pastorale」として出版されたもので、さらにその後のフィールド本人によるダイジェスト版の自筆原稿が存在しており、リストはそれを「Nocturne - Pastorale」という題で「第10番」として収録しました。ケーラー版にはより長いバージョンが第17番として収録されています。現在どちらも演奏されていますが、冒頭部がまるで異なるので事情を知らないと困惑するでしょう。しかしフィールドの生前にノクターンとして出版されてはいないことから、ホプキンソンはこれをノクターンに含めていません。

30年ぶりに再会した母親は初め息子のことがわからず、肩の痣を見せてようやく納得してもらえました。父ロバートは既に亡くなっています。

師クレメンティもまだ存命でしたが、友人のゲプハルトによればフィールドはクレメンティを精神病院で見つけたといいます。

フィールドは名外科医アストリー・クーパーの手術を受け、いくらかは持ち直したようです。1832年2月27日にはフィルハーモニックコンサートで《ピアノ協奏曲 第4番 変ホ長調》H28 を演奏し、概ね好評を得ましたが、やや前時代的だとも評されました。

1832年3月10日にクレメンティが死去。享年81歳。葬儀ではフィールドも棺を担ぎました。

https://www.westminster-abbey.org/abbey-commemorations/commemorations/muzio-clementi/

さらに1832年7月31日、母グレース・フィールドが突然亡くなります。78歳でした。

それでもはやロンドンにいる意味もなくなったのでしょう。冬の訪れと共にフィールドはドーバー海峡を渡ってパリに向かいます。

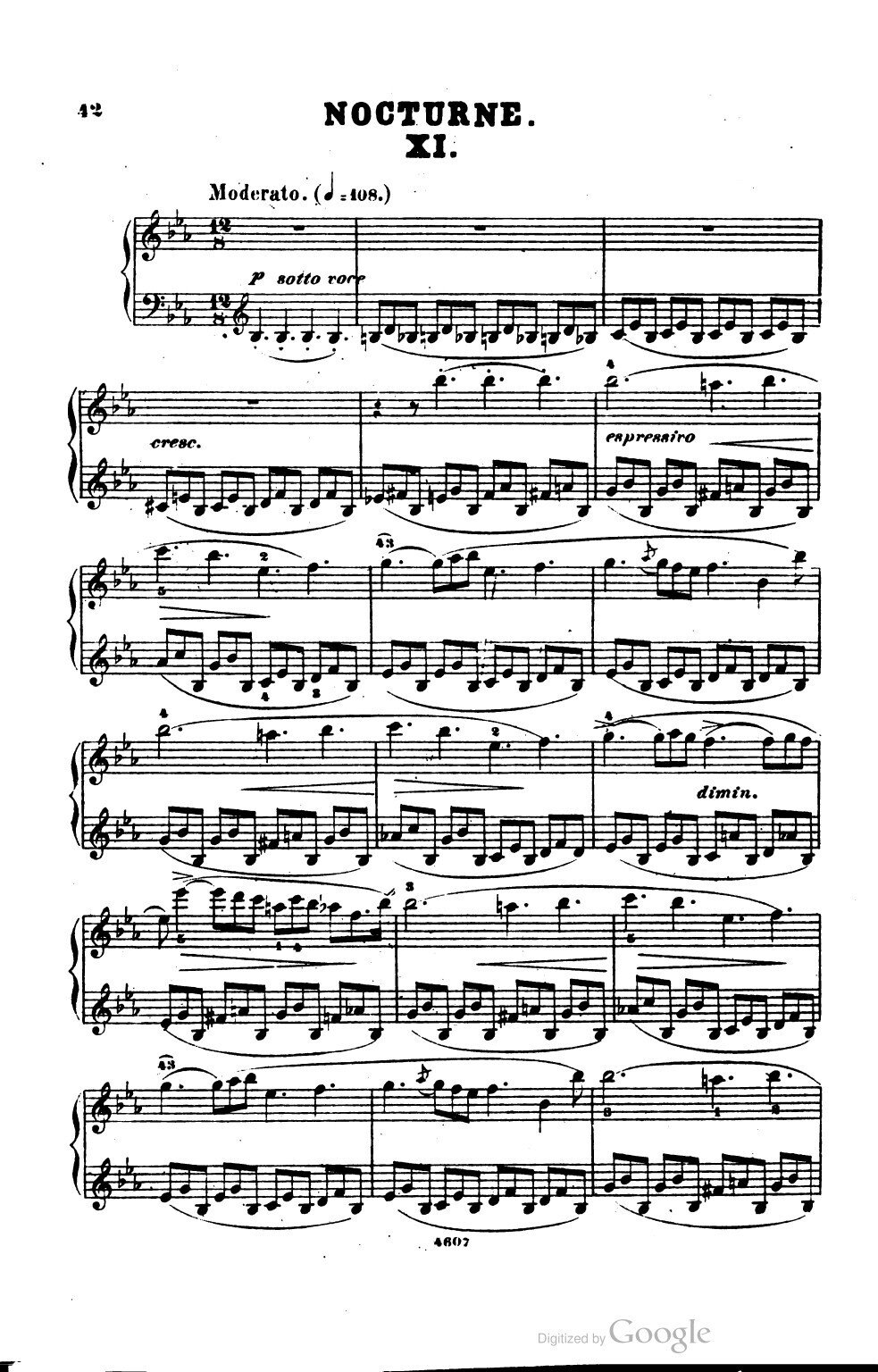

ノクターン 第11番 変ホ長調 H56

1833年にパリのシュレザンジェ社からノクターン第11番として出版。これは公式のナンバリングで、珍しくリスト版もケーラー版も一致しています。

鍵盤右側だけを使った指慣らしのようなものから始まり、多彩な展開を見せる趣向を凝らした作品。フィールドの即興演奏はこのようであったろうかと思わせます。

ノクターン 第12番 ト長調 H58D

このノクターンは本来《ピアノ協奏曲 第7番 ハ短調》H58 の第1楽章の一節です。もっとも、先に存在したノクターンを流用したという可能性も考えられますが、この曲に限っては単体よりも協奏曲の中に現れるときのほうが遥かに神々しい。その協奏曲は、第1楽章だけは1822年には既にできていたものの、その後10年間寝かされて、完成版はようやく1832年にパリで初演。独立したノクターンとしては、1834年にパリのメソニエ社からノクターン第12番として第13番と共に出版されました。

何と言っても大きく山を描く左手のアルペジオが特徴的。その後のロマン派のピアニストたちの常套手法となるものです。

ノクターン 第13番 ニ短調 H59「無言歌」

出版は上述の通り。「無言歌 Lied ohne Worte」というのはリスト版のもので、例によって由来は不明。

貴重な短調のノクターンの最後のものなのですが、これはどうも評判の悪い曲です。出だしは良いのですが、長調に転調するあたりがどうもちぐはぐで。そしてそこはハイドンの《弦楽四重奏 変ホ長調 Op. 76-6》の終楽章からの引用だと考えられます。なので何かハイドンにまつわる機会作品だったのではないかという説も。ちょうどハイドン生誕100周年の頃でしたし。

https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/892429

1832年のクリスマスにパリのコンセルヴァトワールで初演された《ピアノ協奏曲 第7番 ハ短調》H58 は、紛れもない天才の煌めきと、どこに向かってるのかわからないとっちらかった構成のフィールドらしい傑作です。この10年越しの難物は幸いなことに好評で、「聴衆の興奮で会場が震えるほどの盛大な拍手喝采」を得ました。この時、客席にはリストやショパンもいましたが、リストは眠気を催し、ショパンは「スピードも優雅さもない」と些か落胆しています。一方フィールドはショパンを「病んだ才能 un talent de chambre de malade」と評しました。フィールドはリストのリサイタルも鑑賞しましたが、その激しい演奏を見て「彼は噛みつくのかね?」と言って顰蹙を買います。

1833年2月から彼はブリュッセル、トゥールーズ、マルセイユ、リヨン、ジュネーブを巡り、11月にはミラノで演奏しますが、これはひどく不評でした。おそらくは作品の問題ではなく、フィールドの体調不良によるものではないかと思われます。その後、ナポリに辿り着いたところでフィールドは演奏どころではなくなり、病院で寝たきりとなってしまいます。

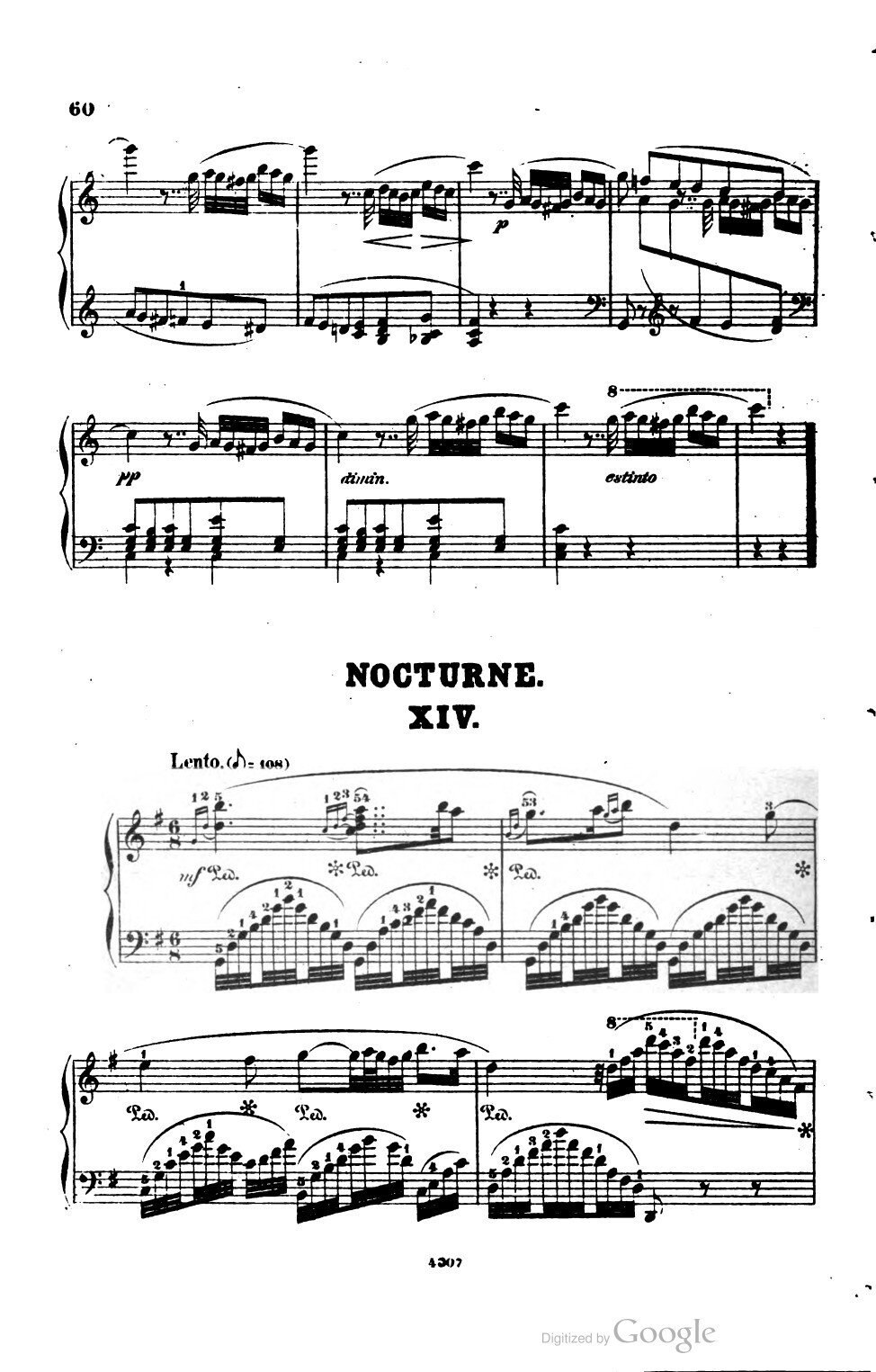

ノクターン 第14番 ハ長調 H60

第14番から16番までは1836年2月にパリのリシャール社からまとめて出版されました。

ハ長調が続きますが出来が良いのはこちら。規模内容共に集中最もスケールの大きな作品で、フィールドの最終到達点を示すものです。

http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0001585000000000

ノクターン 第15番 ハ長調 H61

残念な方。原型が《ピアノ協奏曲 第6番 ハ長調》の草稿の中に見られるそうです。

ノクターン 第16番 ヘ長調 H62

元は弦楽四重奏の伴奏付きでしたがリスト版で削除。今は伴奏付きで演奏されることはめったにありません。フィールドはこの形式に妙にこだわりましたが、伴奏があってもなくても大差ないとも。

明るい哀しみを湛えた佳品なのですが、終盤に唐突に挿入されるスケルツァンドが理解できません。

ノクターン ハ長調「吟遊詩人」H55

番外。1832年にロンドンで「The Troubadour: Notturno for the piano forte」という胡散臭い題で出版されたこの作品は、「真昼」と同じく出版社のでっち上げのようにも思えますが、しかし献呈先の「マドモワゼル・カトリーヌ・モンカノフ」というのは、ロシアにおけるフィールドの生徒の一人、エカテリーナ・ムハノワであって、1827年にモスクワで出版されたノクターンであるらしいのです。そして同じく1829年にモスクワで出版されたという《ノクターン 変ロ長調》H63 と共に、これらこそが本来公式のノクターン第9番、10番であったのではないかとも考えられています。

1835年の春頃、ナポリに観光に訪れていたロシア帝国枢密顧問官のラフマノフ伯爵一家が、悲惨な境遇にあったフィールドを発見し、モスクワに連れて帰ることにします。

しかし長い旅行に耐えられる状態ではなかったため、ひとまずはイスキア島の温泉で療養し、それでいくらか回復したようです。ロシアへの途上、彼はウィーンでコンサートも行っています。そして1835年9月にモスクワに到着しました。

モスクワでフィールドは病身であったものの、今まで通り生徒を教え、レストランで食事をし、天気の良い日には散歩をしました。彼はしばしば杖を取り落とし、しかし痛みのために屈むことが出来なかったため、それを通りがかりの誰かに拾ってもらわなければなりませんでした。

彼はコンサートにも、ゲストとしてですが、時折出演しました。1836年3月の夜会が最後の公開演奏であったようです。

結局のところフィールドの命を奪ったのは、その年の冬の厳しい寒さのもたらした肺炎でした。ついに死が避けられないものとなると、フィールド自身は断ったものの、友人たちがイギリス人の牧師を手配しました。フィールドの生徒の一人、アレクサンドル・デュビューク(1812-1898)が伝えるところによると、フィールドの臨終の会話はこのようなものであったといいます。

「あなたはプロテスタントですか」

「いいえ」

「ということはカトリックですか」

「いいえ」

「ではもしやカルヴァン派でしょうか」

「違う、私は “calviniste” ではなく “claveciniste” だ」

こうしてジョン・フィールドは1837年1月23日に54歳で世を去りました。彼の亡骸はモスクワのヴヴェデンスコエ墓地に埋葬され、彼の墓は今もそこにあります。

Bibliography

Buttall, P. R. The Piano Writing & Formal Structure in the Piano Concertos of John Field (1782 – 1837), and their subsequent Influences. 2006.

Clark, K. John Field’s Russian Landscape and the Early Nineteenth-Century Piano Nocturne. Nineteenth-Century Music Review. 2023.

Dannreuther, E. “Field, John.” A Dictionary of Music and Musicians. 1900.

Dorothy, S. “John Field’s Piano.” Music & Letters, vol. 40, no. 1, 1959, p. 102.

Flood, W. H. G. John Field of Dublin: Inventor of the Nocturne. M. Lester, limited, 1921.

Glinka, M.I. Memoirs (Zapiski). English translation by Richard B. Mudge, University of Oklahoma Press, 1963.

Hopkinson, C. A Bibliographical Thematic Catalogue of the Works of John Field. 1961.

Langley, R. “John Field and the Genesis of a Style.” The Musical Times, vol. 123, no. 1668, 1982, pp. 92–99.

Langley, R. “John Field: The Hidden Manuscripts and other Sources in The British Library.” The British Library Journal, vol. 21, no. 2, 1995, pp. 232–39.

Langley, R. “Field, John.” The New Grove Dictionary of Music and Musicians. 2nd ed. Ed. by Stanley Sadie. 2001.

Piggott, P. The Life and Music of John Field, 1782-1837, Creator of the Nocturne. University of California Press, 1973.

Plantinga, L. Clementi: his Life and Music. 1977.

Schonberg, H.C. The Great Pianists, 1956.

Temperley, N. “John Field and the First Nocturne.” Music & Letters, vol. 56, no. 3/4, 1975, pp. 335–40.