ジャン・バリエール(鍵盤楽器音楽の歴史、第139回)

まずは少しチェロの話を。

チェロ Cello はイタリア語で「小さい」という意味です。

チェロはどう見てもでかいヴァイオリンなので妙に思えますが、チェロとはヴィオロンチェロ Violoncello を略したものであって、すなわち「小さなヴィオローネ」という意味です。

ヴィオローネ Violoneという名称は、現在では特にコントラバス相当の大型ヴィオラ・ダ・ガンバを指すのに用いられていますが、バロック時代にはもっと大雑把に、ヴァイオリン属、ヴィオラ・ダ・ガンバ属を問わず、低音擦弦楽器全般を意味していました。

チェロはその中では比較的小型の楽器だったのです。17世紀中頃に巻弦が開発され、これにより小型の楽器でも良好な低音が出せるようになったことがチェロを生み出しました。

初期のチェロは大きさも様々で、スミソニアン所蔵のストラディバリウス「セルヴェ」などは現在のチェロに比べてだいぶ大ぶりですし、一方、ずっと小型で、帯で肩にかけて演奏する Violoncello da spalla と呼ばれるものもありました。バッハの『無伴奏チェロ組曲 第6番』はこのような楽器のための作品とも考えられています。

チェロの生地であるイタリアでは、18世紀初頭にはチェロが低音弦楽器の主流となっていましたが、フランスでは18世紀に入ってもまだまだヴィオラ・ダ・ガンバ(ヴィオール)の天下が続いていました。これはサント・コロンブ、マレ、フォルクレといった名手の存在と、なによりフランス人の音色に対する好みがヴィオールを支持したためでしょう。しかしルイ14世が崩御し摂政時代を経るとそれにも変化が訪れます。

イタリアに半世紀ほど遅れてフランスでもチェロが普及を始めた1730年代、フランスにおけるチェロの第一人者として知られたのがジャン・バリエール(1707-1747)です。

バリエールはボルドーの生まれで、1730年にはパリで王立音楽アカデミーの常任音楽家を務めていました。1733年に彼は最初の曲集『チェロと通奏低音のためのソナタ集 第1巻』、1735年に『第2巻』を出版します。

バリエールのチェロ・ソナタは、緩急の楽章を連ね、時に舞曲などが混じるといった構成で、高度な重音奏法を用いるなど技術的には既に非常に高い水準を示しています。これらがイタリア趣味を意識していることは確かですが、それでもどこかフランスらしさが感じられる作風です。このあたりルクレールに通じるものがあります。

1736年にバリエールはローマへ留学し、そこで高名なチェロ奏者であるフランシスケッロことフランチェスコ・アルボレア (1691-1739) に師事したとされます。

しかしおそらくそれは事実ではありません、アルボレアは1726年以降ウィーンの宮廷に仕えているからです。彼は1739年に同地で没しました。

ともかくも1738年の夏に修業を終えてパリに戻ったバリエールは、翌年1739年に『第3巻』を出版します。

本場帰りのバリエールは、当然イタリア趣味にも磨きがかかっているのですが、私達に興味深いのは、むしろそれでも滲み出るフランスの薫りの方でしょう。

『第3巻』ソナタ第2番は例外的にトリオ・ソナタとなっていますが、その第3楽章〈Aria〉のさりげなくもリリカルな旋律の応酬が胸を打ちます。

バリエールはその後も次々と作品を出版しますが、『第5巻』は『パルドゥシュ・ド・ヴィオールと通奏低音のためのソナタ集 第5巻』となっています。

まさかこれ以前にパルドゥシュ・ド・ヴィオールのためのソナタが4巻分存在したとも思えませんから、一連のチェロ・ソナタのシリーズに加えられるものなのでしょう。

パルドゥシュ・ド・ヴィオール Pardessus de Viole はヴィオラ・ダ・ガンバ属で最も小さな楽器で、通常は5弦 (g, d', a', d'', g'')、音域は概ねヴァイオリンに相当します。

パルドゥシュ・ド・ヴィオールは、ほぼフランスローカルの楽器で、1700年頃、流行のイタリアのヴァイオリン音楽を、ヴィオール奏者にも弾けるようにと開発されたものです。フランスでは結構な人気を得た楽器ですが、18世紀後半には結局ヴァイオリンに敗れ、廃れていきます。

小さな楽器ですが、ヴァイオリンとは異なり膝の上で縦に構えて演奏します。そのためヴァイオリンよりも上品で貴婦人に相応しい楽器と考えられていました。

不世出のチェロ奏者として名声を勝ち得たバリエールが、なぜこの期に及んでパルドゥシュ・ド・ヴィオールのための作品集などを出版したのか不可解ですが、アマチュア向けの需要があったということなのでしょう。

そして、ここからが本題になりますが、バリエールは『クラヴサンのためのソナタと小品集 第6巻』も出版しています。

これに収録されているクラヴサンのためのソナタは、実はパルドゥシュ・ド・ヴィオールのためのソナタを編曲したものです。しかし尋常な編曲ではありません。

まず、こちらが原曲。

そしてクラヴサン版、凄まじい装飾です。譜面はほとんど原型をとどめませんが、しかし聴けば面影が感じられると思います。

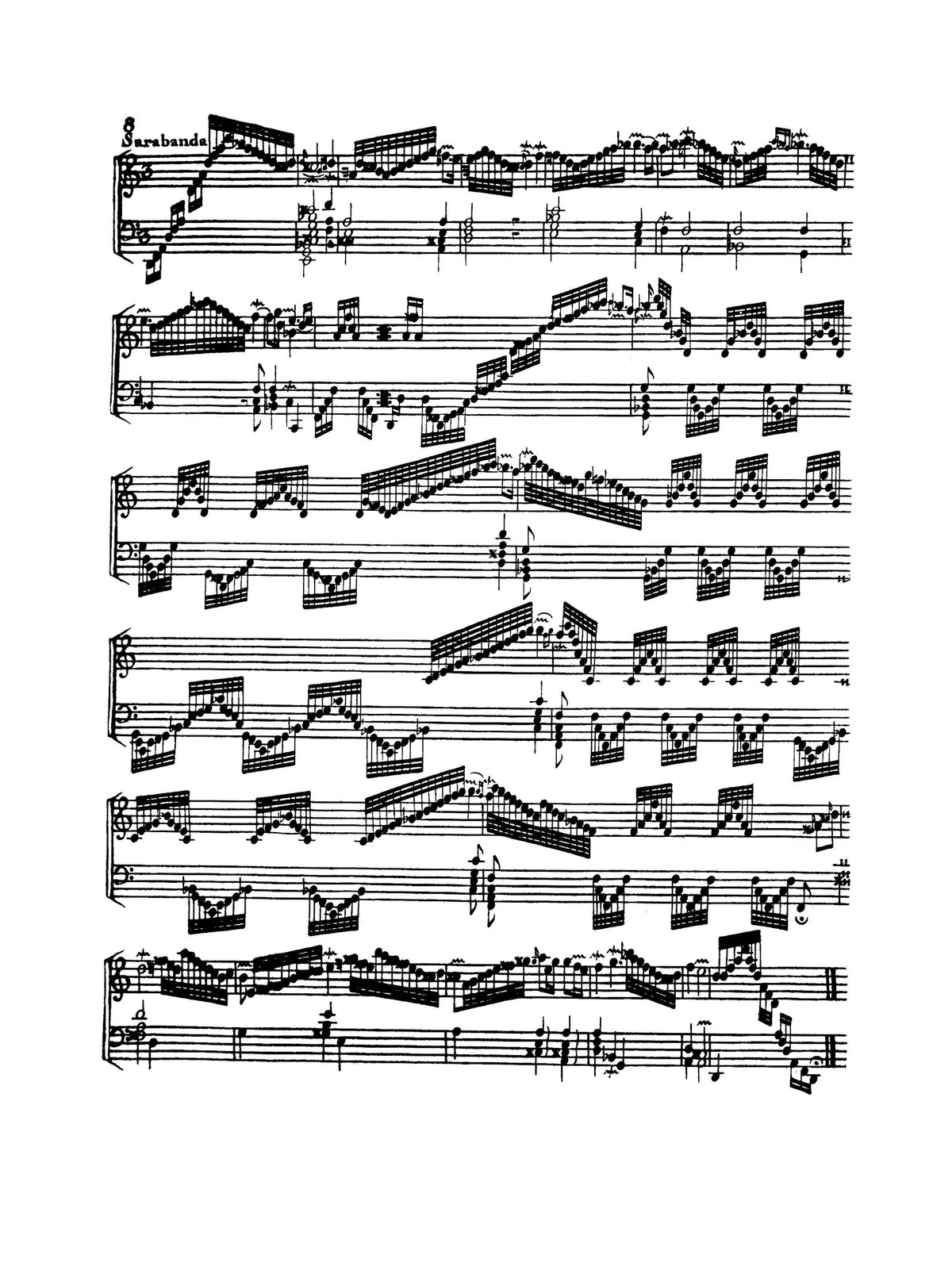

ソナタ第2番のささやかなサラバンドもこの通り。

このバリエールのクラヴサン曲集にはソナタ以外にも6曲のキャラクターピースが収録されています。

こちらも作風は同じようなもので、やはり壮絶な音の弾幕が展開されます。この人は鍵盤楽器をなんだと思ってるんでしょう。

《La Boucon》はクラヴサン奏者で後にモンドンヴィルの妻となるアン=ジャンヌ・ブーコン(1708-1780)の肖像と考えられます。両手交差を用いた上昇が特徴的、彼女の得意技だったのでしょうか。

バリエールのクラヴサン曲は装飾ばかりで内容に乏しい気味がありますが、それにしてもその音響効果には驚嘆させられます。

彼のチェロ作品は近年人気が高まってきているものの、クラヴサン曲に関しては未だその存在すら殆ど知られていません。しかし彼は個性的なクラヴサン音楽の作曲家としても是非とも注目すべき存在でしょう。