鍵盤楽器音楽の歴史(59)イベリア半島のオルガン

イベリア半島、すなわちスペインやポルトガルのオルガンは、意外にもイタリアではなくフランドルの影響を強く受けています。

グラナダ大聖堂のオルガンにその最も華麗な例を見ることができます。

https://catedraldegranada.com/la-catedral/musica/organos/

Grove, "Organ"

ストップが鍵盤の左右で独立していることは前回述べたとおり、複数のディヴィジョンを持つ大規模なオルガンでもそれは遵守されています。そしてイベリア半島のオルガンの特徴は、何といってもケースから機関砲のごとく突き出た水平リード管です。

水平リード管がどうして生まれたのかは良くわかっていないのですが、それほど古いものではなく、17世紀後半よりも遡ることはないようです。一説にはリード管を増設するにあたってケース内に余地が無かったためにケース外に飛び出させたとも言われますが、ともあれ見た目のインパクトは絶大です。

水平リード管はその格好良さから現代のオルガンでもしばしば模倣されます(例えばサントリーホールのオルガン)、しかしそれらは本来の音響効果を発揮しているとはいえないでしょう。イベリア半島のカテドラルのオルガンは、内陣ではなく中央の信徒席を挟んで対になって設置され、左右から音を浴びせかけます。

ちなみに祭壇に向かって右側を「書簡」オルガンと呼び、左側を「福音」オルガンと呼びます。オルガンのケースは隅々まで装飾されます。なお、ぎっしりと並んだ前列パイプの多くは装飾目的のダミーです。

PLAN OF GRANADA CATHEDRAL, reprinted from John Allyne Gade, Cathedrals of Spain (1911)

グラナダ大聖堂の「福音」オルガンの方は20世紀に改修されて残念ながらバロック時代の響きを失っています。このコンサートプログラムにスペインの作品が一つもないことに現在のスペイン・オルガン音楽の不遇が見て取れるでしょう。

19世紀以降のスペインの経済的零落により、地方の中小の教会のオルガンは改修もままならず、結果としてスペインには数多くの歴史的オルガンが残存しています。もちろん整備不良で演奏不能な状態のものも多いのですが。

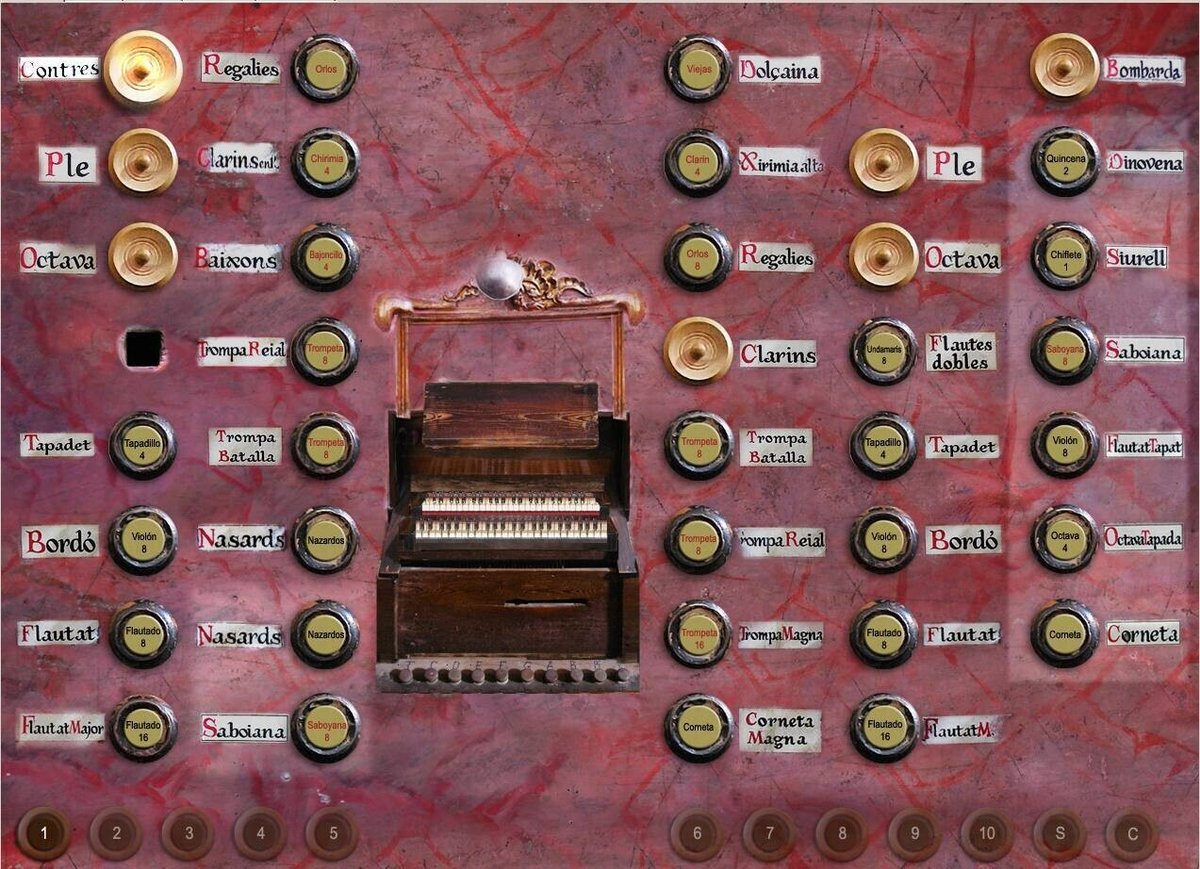

この目を瞠るファンタジックなオルガンは、マヨルカ島南部サンタニーの聖アンドレ教会にあります。

ホルディ・ボッシュが1762年に建造したこのオルガンは、元々は地中海で最も美しいと言われたパルマのサント・ドミンゴ教会にありましたが、その1835年の取り壊しに伴い、サンタニーの教区教会に売却されたものです。オルガンは解体され移築されましたが、スペースと予算の不足によりオルガン全体を設置することは叶わず、不使用部品は倉庫に保管されました(ただし「パイプとトランペットは廊下その他に横たわっていた」という報告もあり)。

その後ドイツのオルガン職人 Gerhard Grenzing による修復工事が1999年に完了し、このオルガンは現在完璧に演奏可能な状態にあります。ただしオリジナルのサイズを回復することはできませんでした。

このオルガンの Hauptwerk 用の音源が Sonus Paradisi から発売されています。もちろん分割鍵盤のストップも再現されており、アラウホの "Medio Registro" の妙技を体感する事ができますが、€247.60 とかなり高価なのが難です。