ロンドンの神童、フィールドとピント(199)

ジョン・フィールド(1782-1837)は、1782年7月26日にアイルランドのダブリンで、ヴァイオリニストのロバート・フィールドの長男として生まれました。例によって彼も神童であり、1792年3月24日、9歳のときにピアニストとしてコンサートにデビューし、地元の新聞で絶賛されています。

1793年に一家はロンドンに移住し、父親は息子をクレメンティに弟子入りさせます。クレメンティはベックフォード卿に金で買われてローマから連れてこられましたが、フィールドの場合は逆に父親がクレメンティに100ギニー払いました。

そして哀れフィールドは丁稚奉公扱いでこき使われることになるわけですが、それはともかくとして、フィールドはロンドンでも神童として名を馳せたようです。早くも1793年8月10日の新聞に、夜のコンサートの「グランド・ピアノフォルテによる協奏曲」の演奏者として「まだ10歳だが、現在ロンドンでその楽器の演奏家として名高い人物と言われている」「マスター・フィールド」をロングマン・ブロデリップ社が派遣すると報じられています(本当は11歳ですが)。1794年にロンドンを訪れたハイドンは手記に「フィールドという少年はピアノフォルテを非常に上手に演奏する」と記しました。

しかし1795年、13歳の頃からしばらくフィールドの名は公開演奏会に見られなくなります。神童としての賞味期限が切れたということでしょうか。

この頃フィールドの確認できる中では最初の出版作品である《ファ・ラ・ラによる変奏曲》H 1 が出版されています。正確な出版日は不明ですが、とりあえずロングマン・ブロデリップ社の経営破綻(1795年)以前であることは確かです。これは全く他愛ない小品で、後の彼の作風を予見するようなところは見当たりません。なお現在フィールドの作品番号には Cecil Hopkinson のカタログに基づくH番号が用いられていますが、これはモーツァルトのK番号と同じく概ね年代順です。

1799年2月7日、17歳のフィールドは自作の《ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調》H 27 でコンサートに復帰。これは大成功を収め、しばらくは彼の代表作となります。しかしなぜかずっと後の1815年まで楽譜は出版されませんでした。その際もライプツィヒとパリで出版されながら、ロンドンのクレメンティ社から出版されることはなかったのです。

このフィールドの最初の本格的な作品であるピアノ協奏曲は17歳の作とは思えない充実した力作で、第1楽章の展開部への劇的な突入などは実に胴に入ったものがあります。

もっとも当然のことながら、後の作品のほうが総じて出来は上で、1815年作曲の《ピアノ協奏曲 第5番 ハ長調 「嵐の大火 L’Incendie par l’Orage」》H 39 にフィールドの最もドラマティックな側面を見るでしょう。

1801年にはクレメンティ社より『3つのピアノフォルテのためのソナタ Op. 1』H 8 を出版します。献呈先はもちろんクレメンティ。

これも古典派のピアノ・ソナタとして水準以上の作品で、クレメンティは己の Op. 1 を恥じるべき。これらはどれも二楽章構成で、第1番は牧歌的、第2番は華麗で、第3番は情熱的といったところ。時折顔を出す夢見るような叙情性や燦めく高音にフィールドの個性が示されていますが、緩徐楽章を欠くこともあって、ここに後のノクターンの源流を見ることは難しいでしょう。

フィールドはクレメンティのもとでピアノを学ぶだけでなく、ヨハン・ペーター・ザロモン(ハイドンをイギリスに招聘した人物)に師事してヴァイオリンも学んでいました。この時、おなじくザロモン門下にフィールドよりさらに3歳年下のジョージ・フレデリック・ピント(1785-1806)がいました。

ヘンデルにあやかって名付けられたジョージ・フレデリック・ピントは、1785年9月25日にロンドンのランベスで生まれました。曲芸師の父サミュエル・サンダースは若くして亡くなり、ピントというのは母方の姓です。祖父のトーマス・ピント(1728-1783)も有名なヴァイオリニストでした。彼は幼い頃より音楽の才能を示し、8歳のときにザロモンに見出され、彼は無償でピントにヴァイオリンを教えることを請け負います(そしてちょうどその頃フィールドもロンドンにやって来ていて、こちらは有償でクレメンティに弟子入りしたのです)。

ピントは1796年5月4日、10歳にして慈善演奏会でヴァイオリン協奏曲を弾いてデビューし、以後ロンドン各所のコンサートでヴァイオリニストとして華々しい成功を収めます。15歳のときにスコットランドに遠征し、後にはパリにも行ったといいます。

http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0001CC5100000000

ヴァイオリンだけでなく、彼はピアノにも才能を示しました。彼にピアノを教えたのは母であったといいます。

若い方のピントは素晴らしいヴァイオリン奏者であるだけでなく、グランド・ピアノフォルテにおいても一流の演奏家である。これほど異なる二つの楽器で卓越するということは、稀に見る天賦の才能とたゆまぬ努力の証である。もし享楽やそれに伴う怠惰が彼の道を妨げなければ、成熟した彼は音楽界に一体どれほどのものをもたらすことだろう。

https://www.google.co.jp/books/edition/A_journey_from_Edinburgh_through_parts_o/jUAIAAAAQAAJ?hl=en&gbpv=1&pg=PA189&printsec=frontcover

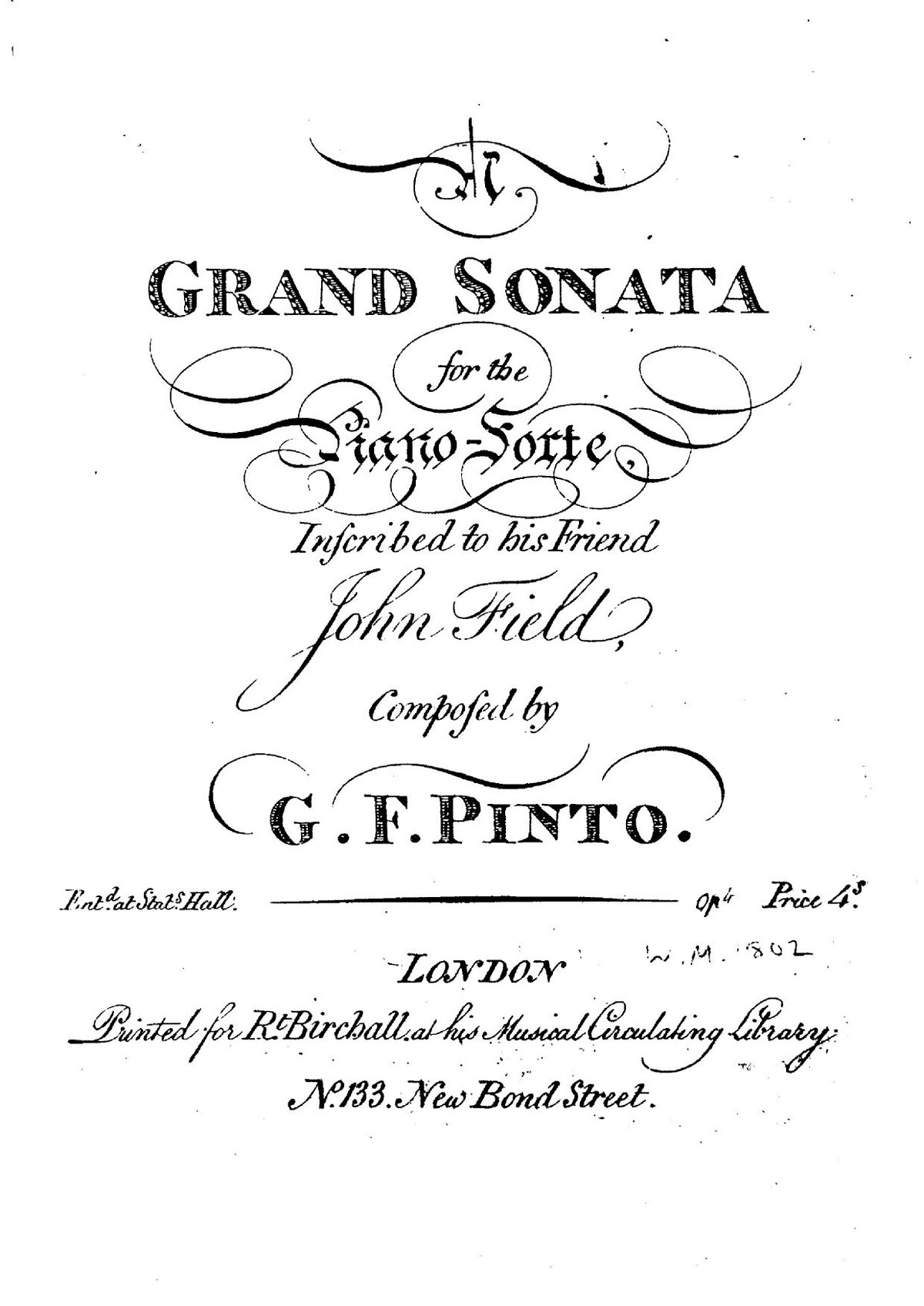

1803年、17歳のピントは《友ジョン・フィールドに贈るピアノフォルテのための大ソナタ ハ短調》を出版します。このときフィールドは遠くサンクト・ペテルブルクに居ました。

一聴して傑作と知れるこのソナタは、ベートーヴェンを思わせる情熱的でダイナミックな、明らかに次世代のロマン派に属する代物です。

冒頭の楽譜4段目でいきなり変ニ長調に転調するという離れ業をやっていますが、これはベートヴェンが1807年に出版する《熱情》の冒頭部と同じやり口です(ベートーヴェンがピントを参考にした可能性はまずないでしょうが)。その後も斬新な和声が頻出しますが、ベートーヴェンのような汗臭さとは無縁で、ある種の優雅さすら感じさせます。

このソナタはフィールドとは違い三楽章構成で、第2楽章 "Poco adagio, tranquillo, legato è con espressione" はト長調。青空の下に鐘が響き渡るような清澄で厳粛な雰囲気が別離を思わせます。

そして第3楽章はハ短調のロンド。古典派のソナタは終楽章が軽すぎるのが常ですが、これは最後まで充実しています。むしろ手が込みすぎていて落ち着きがなく、もっとストレートでも良いんじゃないかというほど。

同時期に出版された変ホ短調(!)とイ長調のピアノ・ソナタも、それぞれ趣向は異なるものの、やはり才気迸る傑作で、総じてフィールドとは真逆の重厚で豊潤な、肉食系の天才が示されています。

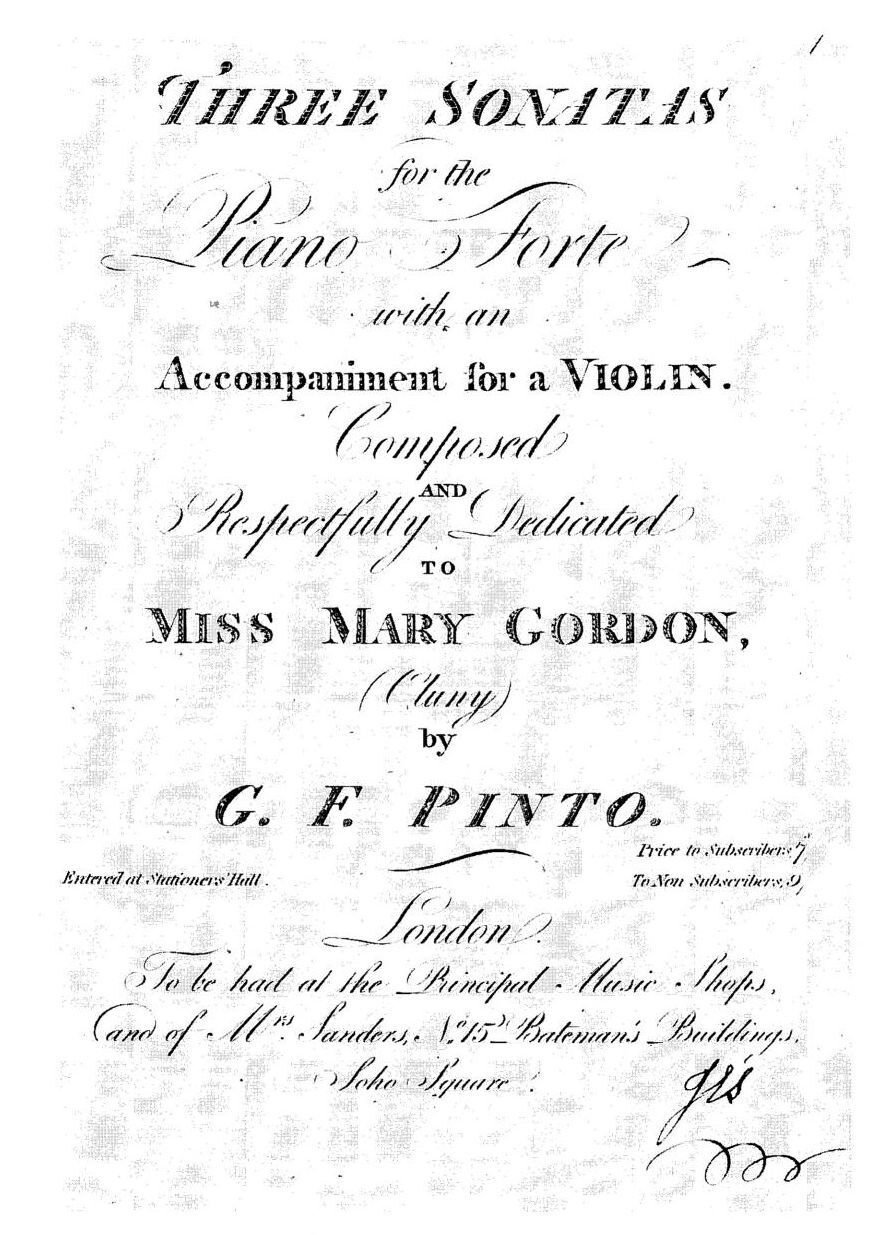

彼はもちろんヴァイオリン曲も残しました。少なくとも1つ以上のヴァイオリン協奏曲を作曲したはずですが、1850年にはまだ存在していたその原稿は現在行方不明。1805年に2台のヴァイオリンのためのデュエット集を2冊出版し、1806年頃に出版された3つの「ヴァイオリン伴奏付き」ピアノ・ソナタは、内容的にはすでに完全に対等な二重奏の様相を示しています。ただしヴァイオリンは主に低音で歌い、高音部をピアノに譲ることが多いのが独特です。

しかし1804年頃からピントは健康を害し、予定されていたコンサートにもほとんど出演できないようになり、1806年3月23日に20歳の若さで亡くなりました。

彼の死因は結核とも過度の飲酒とも言われます。師ザロモン曰く「彼が生きていて社会の誘惑に抵抗できていたなら、イングランドは第二のモーツァルトを生む栄誉に浴していただろう」。

セインズブリーの『音楽家辞典』(1824)では彼は「放蕩の殉教者 a martyr to dissipation」と呼ばれています。もっともこれは没年も年齢もいい加減なものですが。

彼の「放蕩」の詳細については良く分かりません。1828年の『Harmonicon』に掲載された『ジョージ・フレデリック・ピント回顧録』にも当然ながら彼の悪評については書かれていません。

ピントは博識で、多くの書物を読み、優れた理解力を持ち、大抵の話題に分別ある会話ができた。もし別の分野を目指して教育を受けていたとしても、彼の知的能力を考えれば、おそらく同様に優れた業績を上げていただろう。彼の多大な知識は、彼の人間味や寛大さに比べても際立っていたわけではない。十八歳の若者が刑務所を訪れ、囚人たちに同情し、自分の財布の中身を分け与え、さらには多くの家族を抱えた不運な友人のために自分の余裕を超えて支援していたというのは滅多に見られることではない。彼の積極的な人道的行為は動物たちにも及んだ。多くの動物をこの国内で下層階級の人々によって日常的に行われる残酷な行為から救い出し、自分の部屋で世話をするか、友人に住まいを提供するよう頼んだことも度々あった。

ところでピントはアイルランド民謡に基づく曲をいくつか残していますが、あるいはフィールドに教わったメロディなのかもしれません。