古井由吉さんの遺作『われもまた天に』に巡り合えた。

四十年近く前に出会い。正直、すっかり忘れていました。

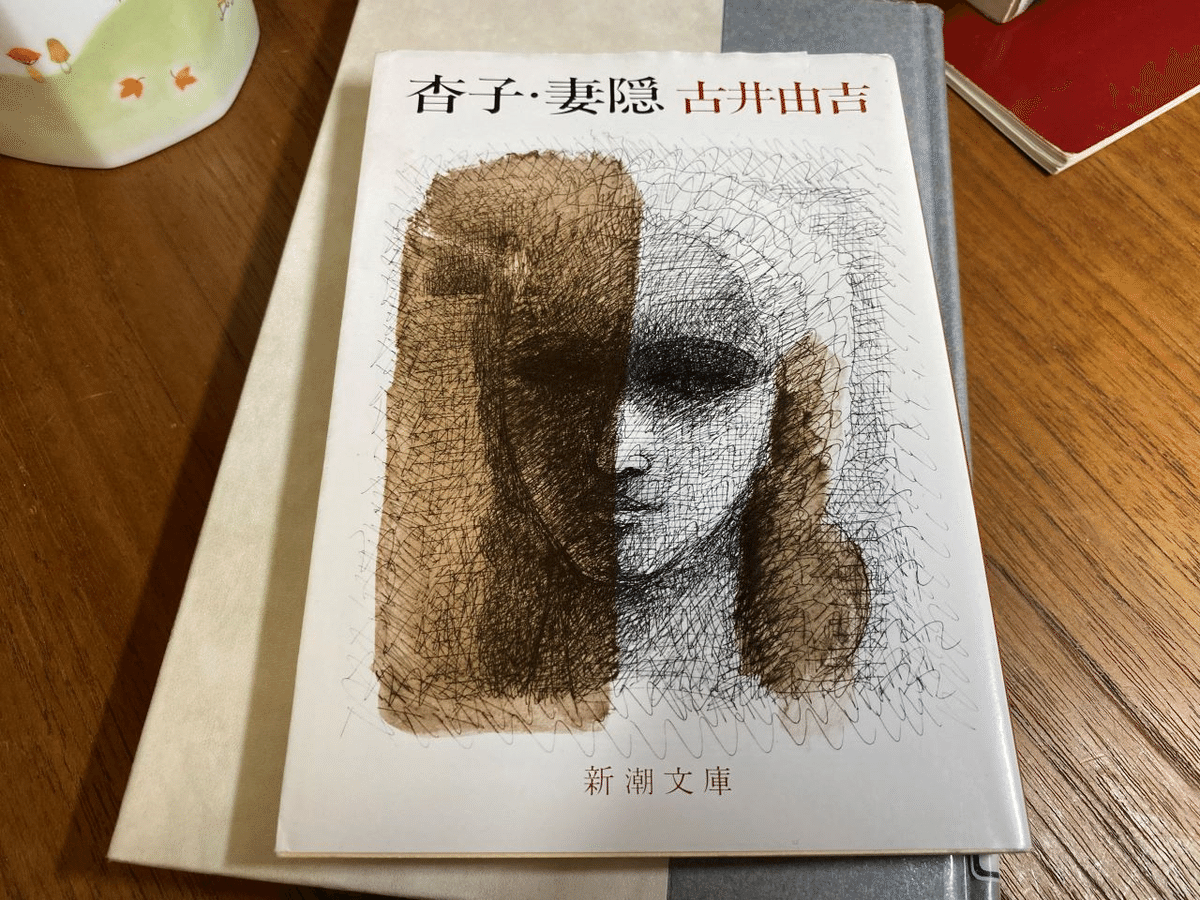

古井由吉さんの著書を手にするのは文庫版の『杏子』以来です。

失くしてしまったのか、手に余って処分してしまったからか、同じものを買い直した記憶があって、手元にあるのは二冊目ということになります。

本棚から取り出した『杏子』には栞が二枚挟んでありました。

栞の前後を確かめてみても、どこが気になったのかいまひとつピンと来ません。

図書館で借りてきた『われもまた天に』に収められた四つの短編は、「雛の春」「われもまた天に」「雨あがりの出立」の三編が「新潮」の二〇一九年七月号、九月号、十一月号に。最後までお書きになれなかった「遺稿」は二〇二〇年五月号に掲載されています。

表題の「われもまた天に」には、待ち合わせた蕎麦屋へ行く道を間違える話や、急な歯の痛みに近所の歯医者にするかちょっと遠い歯医者にするかを延々と迷う話、若い頃、単独の山登りで危険な目に合った話など、終のいのちを見据えた主人公と作家の心象に浮かぶ過去や現在の出来事が、継ぎ目無く編集されたモノクローム・フィルムを見ているようで、なぜか懐かしい思いにかられます。

ディテールは違っても、ぼくらは、ひとは、大筋では同じように生き、暮らして、歳を取っていくからかもしれませんね。

「雛の春」には、古井由吉さんが「金沢大学」の助手、講師をしていたころをモチーフにしたと思われるある雪の夜が描かれています。

まだ宵の口、そんなに酔っていない主人公が降り積もった雪で歩きにくい道を行くシーン。

ひとり、向こうの方から女の人が近づいてくる。

―物の翳りを掻き消す雪明りの中では、それぞれの面立ちと見えていながらどれも同じ、なめらかな瓜実の、それこそ誰でもあり誰でもなく、ただ何かの境の、その際へ向かうような、静まった面相を浮き立たせる。

さすがに雪を踏んで行く緊張もあるのだろう。

しかし間隔を置いてすれ違う時にその口もとがゆるんで、背後へ遠ざかるにつれて笑みがふくらみ、ほんとうのことを話しましょうか、と咎めるように感じられた。

そして、すれ違い、もはや幻影にすぎない女の人をこう書いている。

―わかっていますよ。とその笑みが背後でふくらんで、どこの人か知りませんけれど、あなたはいつかそんなふうにどこかの女の人を、まともに顔を見るのに堪えられないばかりに抱き寄せてしまって、そんな時にかぎって子を孕ますんですよ。

そうに決まってます、と遠ざかりながらつぶやくように聞こえた。

この部分にふれて、ぼくの栞の意味が何となく分かったような気がしました。

女の人の、杏子の何気ない表情の翳りから、自分と“おんな”の肢体が執拗に絡みつき、混ざり合う粘液の匂い発散させ、それでも火照った肌がやがて冷めていくように空しく終わる交わり。

躰を交わすよりも、ただすれ違っただけの女の人に掻き起こされたうずみ火の快感の方が強烈なこともあるのではないか。

栞は、時折、そんなことをふっと想い浮かべるぼくに差し込まれたものでした。

二〇二〇年二月に永眠された作家は、最後まで私小説家として、老いていく日常の思索を続けられた。

未完で終わった「遺稿」の最後の行は、

自分が何処の何者であるかは、先祖たちに起こった厄災を我身内に負うことではないのか。

その真の意味を、その先を綴る言霊の木の葉を探して、再読に入ろう。