中学生への研究倫理セミナー(移行版)

2019年8月30日に開催された科学の甲子園ジュニア愛媛県大会で、研究倫理教育について講演しました。中学生を対象にロイロノートを使って、対話的に考える活動は好評を博しました。本記事はnote記事を移行したものです。

科学の甲子園ジュニアとは

科学の甲子園ジュニアは、国立研究開発法人科学技術振興機構が主催している、科学好きの裾野を広げ、未知の分野に挑戦する探究心や創造性に優れた人材を育成するためのコンペティションです。インテル国際学生科学技術フェアなどを模して始まったそうで、高校生向けの科学の甲子園から始まり、現在は中学生向けのジュニア大会も開催されるようになりました。

学科試験と実技試験があり、実技試験では採点基準に合わせた工作や実験技能が試されます。勉強ができるだけでは突破できない仕組みは、大変おもしろいですね。全国で地区大会が開催され、地区大会上位が全国大会に出場します。愛媛県大会は国公私立あわせて51校と多くの中学校が参加しており、かなり盛り上がっていると思います。

私は、昨年度から愛媛県大会のお手伝いをさせていただいておりまして、今年度は著書「13歳からの研究倫理」を踏まえて、中学生に研究のルールを説明することを試みました。

科学の甲子園ジュニア公式サイトは以下にあります。

研究のイメージは?

学校ごとに1台のiPadを配布して、中学生と対話しながら講演をしていきました。最初に聞いてみたのは、研究のイメージです。さまざまなイメージが提案されていますね。ロイロノートを使うと、このように51校の意見を概覧しながら話ができます。

大事なふたつのルール

なぜ研究倫理が必要なのかを、自然のルールと人間のルールから説明しました。学校の勉強で習うのは、自然のルール、原理や法則です。

自然のルールは、いつでも、だれでも、何度でも再現できます。だからこそ、理科の授業で実験や観察ができるわけです。研究とは、この自然のルールを決めることになるのですが、ここで大事になるのは自然のルールを決めているのは人間だということです。人間がルールを守らなければ、再現性のある自然のルールを決めることができないのです。

研究倫理は人間のルール

この人間のルールが、研究倫理とよばれているのです。ここで注意したいのはルールとは規範であって、道徳ではないということです。このふたつを混同すると、「研究不正をするのは悪人である」という思い込みから「善人は研究不正しない(私がやることは研究不正ではない)」と考えてしまうのです。

ルールは最初に学ぶ必要があります。今話題のラクビーもルールを知らなければ、かならずスローフォワード(前にパスを出してしまう違反)をしてしまうでしょう。一方で、スローフォワードはルール違反であって、違反したした選手が悪人ではないことも重要です。

研究倫理を知っている?

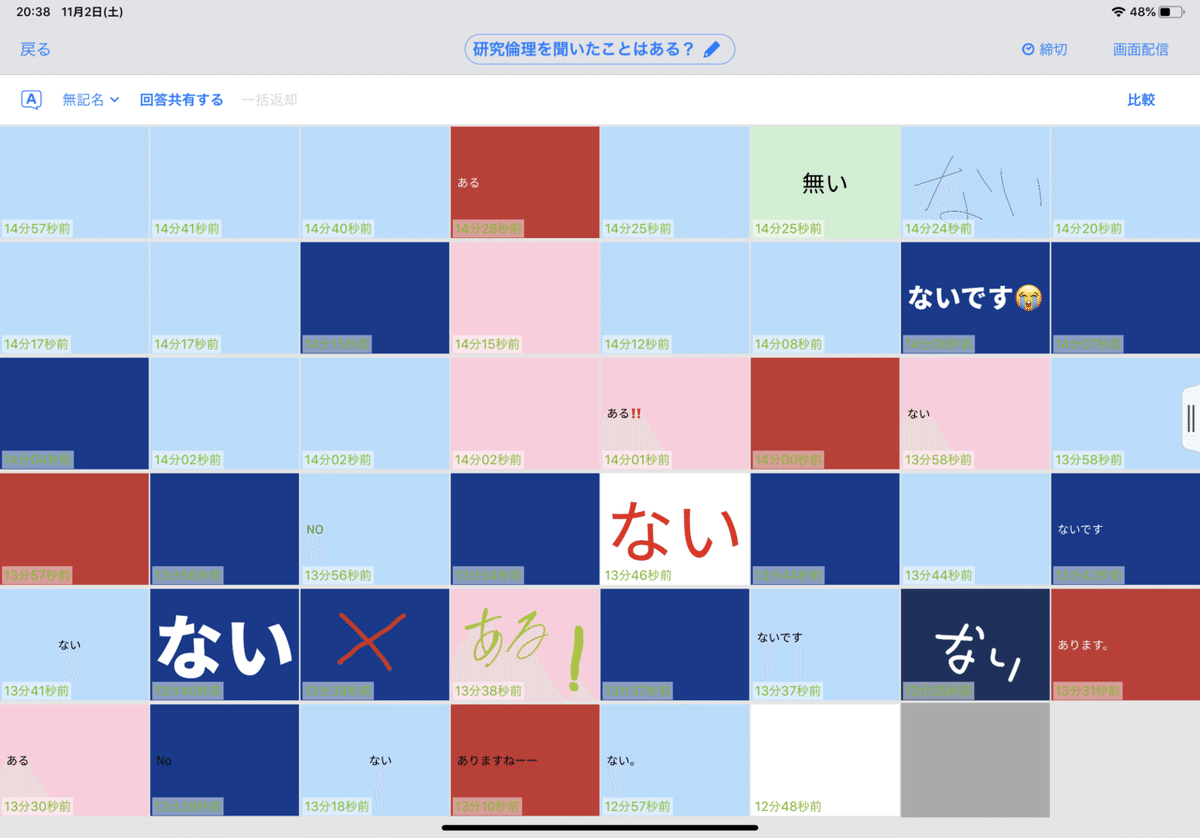

研究倫理や研究不正という言葉を知っている学校は20%程度でした。ロイロノートで提出してもらった回答を示します。カードの色で知っている、いないを分けたので数えやすいです(一部間違ってしまっている学校がありますが)。

一方で、研究倫理教育について知っている学校は1校もありませんでした。科学の甲子園ジュニアに出場する熱心な中学校でも、研究のルールは浸透していないことが示されました。

考えてみよう

実際にありえる状況で、どのように振る舞うかを考えて、研究のルールとは何かを体験しました。時間の関係で、事例はふたつだけでしたが、研究ノートの記録に関するシミュレーションでは、顕著な結果になりました。設問と回答を示します。

学校ではノートをきれいにとるのは「当たり前」なので、思い込みが生まれやすい設問です。研究ノートは行為の証明なので、「その時」に記録しなければならないのですが、みな、学校の常識で判断しています。これがルールを知らないことによる研究倫理違反が起こりやすい事例です。悪人ではなくとも、自分の常識では「当たり前」でも研究倫理に違反してしまうのです。ちなみに、この事例は、イギリス物理学会が作成した中学校向けのTips集、Are You a Good Scientist?を参考にしました。

まとめ

道徳的に正しければ、つまり善い人であれば研究倫理を守れるわけではありません。まず、ルールを知らなければなりません。つまり、これが学校に通い勉強する理由です。ルールとは「精神」です。私たちは、「学ぶ」ことで、その学問に関するルールを身に着けて、それを活かしているのです。

ルールのない「遊び」は発想を磨くために重要です。しかし、遊びだけでは何かを成し遂げることはできません。好きだからこそ地道で、基礎的な訓練が必要なのです。

講演は学校の先生達にも好評だったようで、学校に帰ってから見えないゴリラの動画を授業で使ってみた先生もいたようです。講演で用いた資料は以下で公開しておりますので、興味を持たれた方は是非ご一読を。

楽しく研究倫理を学ぶ、拙著「13歳からの研究倫理」絶賛発売中です。

いいなと思ったら応援しよう!