動詞編(1) 動詞の活用と接続~漢文訓読のための古典文法

【はじめに】

本企画は、漢文訓読に用いられる日本語の古典文法について、なるべく多くのことを盛り込みつつまとめたものです。

想定以上にボリュームが膨らんでしまったため、まずは次の要約版から入って頂けるとよいと思います(各種活用表のpdf版もダウンロードできるようになっております)

***

1.活用と接続

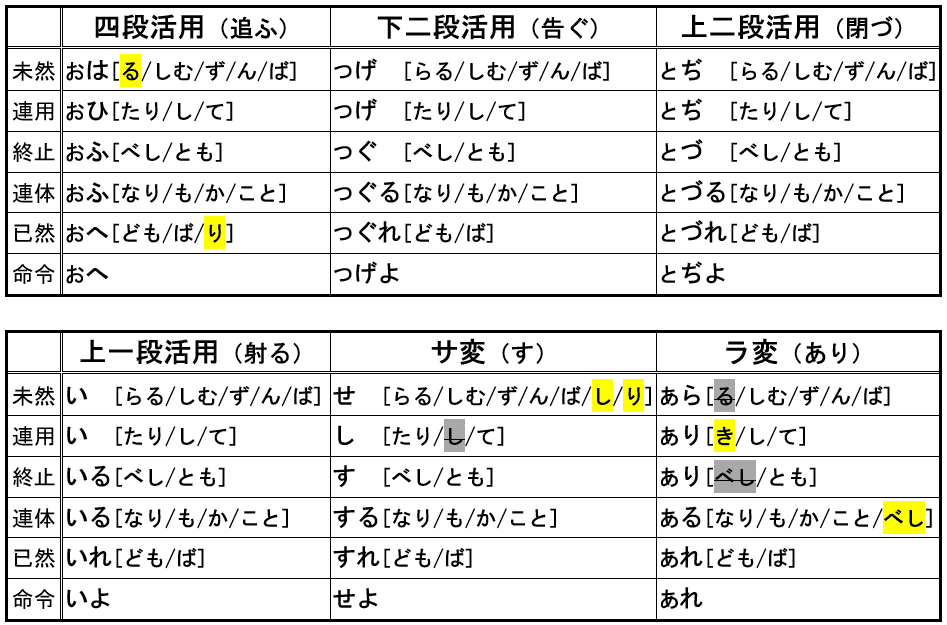

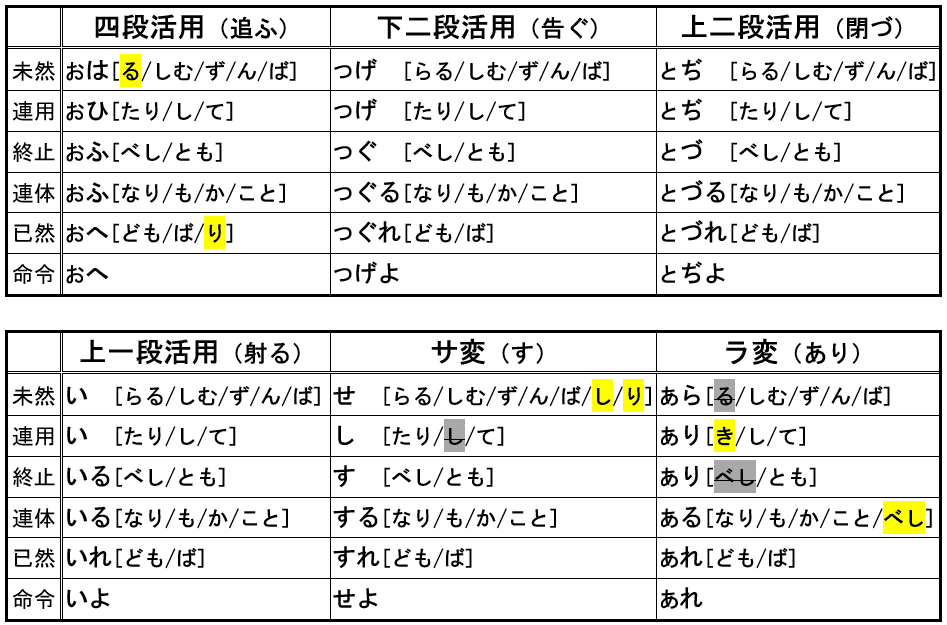

漢文訓読において、カ変、ナ変、下一段活用はほとんど用いられないので(次回で詳しく説明)、ここではそれ以外の活用、すなわち、四段活用、下二段活用、上二段活用、上一段活用、サ行変格活用(サ変)、ラ行変格活用(ラ変)について説明していきます。

活用表

いきなりですが、活用表を以下に示します。

各活用形の後には、接続し得る助動詞・助詞等を記載しています。かなり規則的な接続ですが、例外部分においては、次の形でマーキングしています。

● 黄色い網掛け:他活用と異なる形・接続

● グレーの網掛け+取消線:誤った形につき使用不可

後で詳述しますが、各活用に接続している助動詞/助詞は次の表のとおりです。

これらの表が本記事のエッセンスです。本記事の以下の部分は、これらの内容を自由自在に使えるようにしろ、ということが書いてあるだけですから、前提知識のある方は、以下は読まずに次の記事に行って頂いてもいいかもしれません。

とはいえ、「動詞の活用と接続」は漢文訓読の核であり、これが分からないと、どんなに句形を覚えたって無意味と言っても過言でない程、コアな内容です。くれぐれも疎かにならぬよう。

なお、冒頭でも述べましたが、上の表のように、本企画で作成した活用表はpdf化しております。適宜、ダウンロードやプリントアウト等をしてご活用下さい。

なぜこの活用表を作ったか

例えば、四段活用の「追ふ」であれば、次のような形が使われていることがわかります。

未然形:追はる、追はしむ、追はず、追はん、追はば、

連用形:追ひ、追ひたり、追ひし、追ひて、

終止形:追ふ、追ふべし、追ふとも、

連体形:追ふ、追ふなり、追ふも、追ふか、追ふこと

已然形:追へども、追へば、追へり、

命令形:追へ

【注】追ひ(連用形)、追ふ(終止形)、追ふ(連体形)、追へ(命令形)は、助動詞等が続かない単独用法。和文だと、《こそ》の係り結びがあるので、「追へ(已然形)」も対象になるが、漢文訓読では用いない。

一方、通常の活用表ですと、次のように、各活用の形のみが記してあり、後に続く助動詞などの記載は無いのが普通です。

未然形:追は

連用形:追ひ

終止形:追ふ

連体形:追ふ

已然形:追へ

命令形:追へ

この方式だと活用表が簡潔になって記憶に便利、という長所がありますが、実際の訓読に使うには、少々面倒な点もあります。

例えば、「あり」に「べし」に続けようとする場合、次のように間接的な方法で導き出すことになります。

1."べし" は通常終止形につくが、ラ変に限り連体形に付く

2."あり" を、連体形 "ある" に、活用させる

3."ある" + "べし" = "あるべし"

しかし、このような方法は、例えば英語で「studyの三単現は、語尾のyをiに変えて-esをつける」などと、いちいち考えているのと同じで、迂遠かつ非効率的です。

そこで、「助動詞○○は、××活用の△△形につく」といった規則の羅列を排除し、「動詞+助動詞等」が、具体的にどのような形をとるのか直接示したい、と考え、上の活用表を作ったわけです。

もっとも、日本古典を読むだけなら、そこまでする必要性は低いかもしれません。日本古典の本文には、最初から「あるべし」と書かれており、自分で語形を組み立てなくともよいのですから。

ただ、漢文訓読の場合は違います。例えば「応有意」とあったら、読者自ら「応に意有るべし」と読み下さねばならないからです。

つまり、「応に~べし」という句形を覚えただけでは不完全で、「あるべし」という形を自分で作る必要があるわけです。しかも規則を丸暗記してエッチラオッチラではなく、瞬時に語形が分かる、というレベルまでもっていくのが望ましいし、ネイティブの日本語話者であれば、そこまで難しいことでもありません。

活用表を用いた学習法

本記事の活用表は丸暗記する性質のものではありません。

表を参照し、四段活用なら「追はる、追はしむ、追はず、追はん、追はば・・・」。下二段活用なら「告げらる、告げしむ、告げず、告げん、告げば・・・」といった感じで、各活用の「動詞+助動詞等」がどのような形をとり得るのか把握する。

上記活用表に無い動詞、例えば、「書く」を用いて、「書かる、書かしむ、書かず、書かん、書かば・・・」と自ら形を作ってみる。四段・下二段・上二段・上一段を、それぞれ何個かずつ行えば、いちいち「助動詞○○は、××活用の△△形につく」なんて思考回路を経由せずとも、実践で使えるようになっているはず。

これらは、ちょっと面倒に感じてしまうかもしれませんが、訓読に登場する助動詞等は限られていますし、ネイティブの日本語話者としての語感を研ぎ澄ませば、例えば、「追へたり」ではなく「追ひたり」と読むことは、感覚的に理解できるはずです。

ただ、終止形と連体形の違いは注意して下さい(上二段・下二段・サ変・ラ変)。現代語では両者の形がほとんど一致しているため、現代語からの類推がききにくいためです。

一ついえば、終止形よりも連体形の方がはるかに用法が多く、上表で扱ってない助詞であっても連体形につくものがほとんどです。

ただその分、終止形につけるはずの「べし」や「とも」なども、連体形につけてしまいがちなのは注意です。以下のようなフレーズから、「べし」や「とも」が終止形につくことは分かると思います。

・板垣死すとも(サ変終止形+とも ×死するとも)

・一瞬たりとも(ラ変終止形+とも ×たるとも)

・恐るべし(下二段終止形+べし ×恐るるべし)

・~すべき(サ変終止形+とも ×するべき(古典では))

* * *

2.動詞に接続する語について

動詞に接続する語としては助動詞、助詞、名詞などがありますが、上の活用表に全てを反映させるのは煩雑に過ぎます。

そこで、漢文訓読でよく現れ、かつ動詞の接続で問題になりそうな語をピックアップしています。

助動詞

る/らる (受身)

しむ (使役)

ず (打消)

たり/り (完了、存続)

き (過去)

し(助動詞"き"の連体形)

ん(推量/意志)

べし(推量/可能)

なり/

たり(断定)ごとし/ごとくなり(比況)

■注意事項

過去の助動詞《き》は、連体形が《し》となる。両者は形が大幅に異なることから、ここでは別個に扱う。

《き》(終止形)は過去の助動詞というが、現代の漢文訓読においては、《たり/り》を続けられないラ変において、《たり/り》の代替として用いられる、というのが実態と考える。そのため、本記事の活用表でもそのように扱っている。

推量/意志の助動詞《ん》は、古典文法の《む》に同じであるが、漢文訓読で《む》の形を用いることはまずない。さらにいえば、漢文訓読で《ん》が否定の意味で使われることは絶対にない。

古典文法には、断定の《なり》とは別に、終止形につく伝聞・推定の《なり》があるが、漢文訓読では用いない。

《たり》には、完了の《たり》と断定の《たり》があるが、後者はほぼ名詞にしか接続しないので、ここでは前者のみ扱う。

《ごとし/ごとくなり》は、動詞から直接続くことはほとんどないので、ここでは扱わない。

助詞

ば (順接の仮定or確定条件)

とも/ども/も(逆接の仮定or確定条件)

て (句の接続。順接とは限らぬ)

か (疑問・反語・詠嘆の終助詞)

■注意事項

《ば》は未然形・已然形の両方につき得る(追はば・追へば、告げば・告ぐれば、等)。

疑問・反語・詠嘆の助詞として、《か》の他に《や》があるが、これは終止形・連体形の両方につき得る。煩雑を避けて、ここでは扱わない。

他にも助詞は多いが、その大半は(終止形ではなく)連体形につくということを押さえておく(例えば、「告ぐは、告ぐを、告ぐに」ではなく、「告ぐるは、告ぐるを、告ぐるに」である)。

名詞

動詞には無数の名詞が続き得るが、ここでは《こと》で名詞一般を代表させる。

まとめ

これまでに出てきた表を再掲することで、まとめとします。

規則の例外は色付き文字としていますが、規則やその例外の文言を暗記するよりも、「あるべし」「せし」などの形として使えるようにしろ、というのはこれまでも述べた通り。

また、上表の連用/終止/連体/命令形で、(接続せず)となっているのは、「告げ、」「告ぐ。」「告ぐる。」「告げよ。」など、文の区切りや文末などで、動詞が助動詞等を続けることなく、単独で使われた形のことです。

うち連用/終止/命令形については現代語と同じですが、連体形だけは現代語に無い用法ですので、別記事で説明します。

* * *

訓読文法コンテンツ一覧

●はじめに

●要約版

以下、詳細版

●動詞編

(1)動詞の活用と接続 (2)注意を要する動詞

●形容詞編

●助動詞編

(1)る/らる/しむ (2)たり/り/き

(3)ん(む)/べし (4)ごとし

(5)なり/たり/形容動詞

●疑問文と連体形

●助詞編