助動詞編(1) 《る/らる》《しむ》《ず》~漢文訓読のための古典文法

***

【はじめに】

本企画は、漢文訓読に用いられる日本語の古典文法について、なるべく多くのことを盛り込みつつまとめたものです。 想定以上にボリュームが膨らんでしまったため、まずは次の要約版から入って頂けるとよいと思います(各種活用表のpdf版もダウンロードできるようになっております)

***

1.助動詞について序論

本企画で扱う助動詞について

本企画で扱う助動詞は、漢文訓読においてよく現れるものに限定し、4回に分けて説明します。

●助動詞編(1) 《る/らる》《しむ》《ず》(=本記事)

●助動詞編(2) 《たり/り》《き》(《ん》)

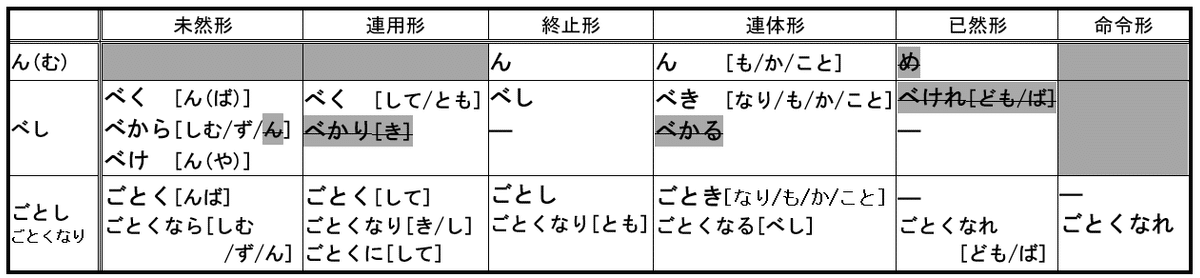

●助動詞編(3) 《ん》《べし》《ごとし》

●助動詞編(4) 《なり/たり》

これらの表の特徴としては、漢文訓読では使われない形、あるいは可能性としてゼロではないが希少と考えられる形には、取消線&グレーの網掛けをしてあることです。

もちろん、古文を読む人もいるはずなので、取消線部分を覚えるな、ということではありません。ただ、敢えて大ナタを振るうことで、訓読文特有の文体が掴めるのではないか考えてのことです。特に、自ら漢文を書き下したり、明治風の文語文を作る場合、この表に従うと、それっぽい文体で仕上がります。

また、助動詞の活用を身に着けようとする場合、具体的な語を補って「追はれず、追はれん・・・」とやった方が、単に「れず、れん・・」とやるより、現実の文章に即していて良いのではないでしょうか。

「補読」とは

・無友不如者(己に如かざる者を友にすること無かれ)

・求之与(之を求めたる与)

・揖讓而升下而飮(揖讓して升下し、而して飲ましむ)

これらの文の太字部分(こと、たる、しむ)には、原文内に対応する漢字が無く、訓読の際に日本語を補ったもので、これを補読といいます。この補読という語は、本企画の助動詞編にて多数登場します。

【補足】「補読」を厳密に定義しようとすると、色々と面倒な検討が必要になりますが、本企画では上記程度の理解で充分なので、そこまで踏み込みません。

* * *

2.《る/らる》(受身)

受身、可能、自発、尊敬

古典文法において、《る/らる》は、受身・可能・自発・尊敬の助動詞とされていますが、漢文訓読においては「受身」の意味だけが使われます。他の意味については、別の表現を用いるので、《る/らる》は使われないのです。

それでは、可能・自発・尊敬を漢文で表現する場合、どのようにするのでしょうか。

可能については、「~可し」「能く~する」「~するを得」などを用います。

自発については、「自づから~」という副詞を使うのが定番。

また、現代日本語では「~と思われる」「~と考えられる」などの表現が頻繁に用いられますが、漢文では「~とおもふ」「以為~」「応に~べし(きっと~)」などの推量表現が、これに当たるのでしょう。

最後に尊敬について。

一般の漢文には、《先生》のような尊敬の意が込められた語彙が若干あるくらいで、日本語のように組織的な敬語は発達していません(例えば、『孟子』の冒頭など、孟子が王様に進言する場面が延々と続くのですが、王様に対する尊敬を込めた言い回しは見当たりません)。

そのため、訓読で敬意を表そうとすると、何かしらの語を補読する必要があるのですが、いちいちこれを行っていると、平安文学の敬語ラッシュとまではいかなくとも、かなり煩わしい訓読文になってしまいます。

そのためか、現代の漢文訓読においては、《曰》を「のたまはく」、《在》を「います」などと読ませたりするくらいがせいぜいであって、いちいち《る/らる》を補読して尊敬を表わすことはありません。

【補足】

もっとも、明治45年に文部省から出された漢文教授ニ關スル調査報告によれば、《たまふ》《たてまつる》が用いられることがあったそうですが、併せて「我カ帝室ニ關スル場合ノ外ニハ之ヲ用ヒサルモノトス」(我が国の皇室に関する場合以外では用いない)とも書かれています。

一般の漢文では敬語を用いないが、さすがに皇族の方に敬語を使わないというのは、明治当時の時代背景としてはあり得なかったのでしょう。

《る/らる》が用いられる頻度

漢文を読んでいると、英語における受動態の重要性から想像されるほどには、訓読文に《る/らる》が登場しないことに気づきます。

例えば、岩波文庫版『論語』の訓読文をざっと数えた限り、約500章ほどあるうち、7回しか出てきませんでした。うち、原漢文において、《る/らる》に対応する漢字(《見》《被》など)を用いて明確に受身を表現しているのは、僅か1例のみ。

年四十而見惡焉、其終也已

⇒年四十にして悪まるるは、其れ終はらんのみ

(40歳にもなって人から憎まれるようではおしまいだね)

あとは、動詞の単漢字に《る/らる》を補読するのみ、あるいは、動作主体を《於》によって示すことで、間接的に受身をほのめかすにとどまっています。

柳下惠爲士師三黜

⇒柳下恵、士師と為り、三たび黜けらる

(柳下恵は士師の役職について、三回罷免された)禦人以口給、屢憎於人

⇒人を禦ぐに口給を以てせば、屢ば人に憎まる

(弁舌によって人と対峙すると、しばしば人から憎まれる)

更には、原漢文どころか訓読でも受身になっていないのに、英訳すると受動態になっているものが結構あります。

朽木不可雕也(朽木は雕るべからず)

⇒朽ちた木に彫刻はできない。

Rotten wood cannot be carved.

結局、漢文においては、意味上は受身とみなし得るものでも、受身という発想で文が書かれていることは比較的少ないように感じます。自動詞・他動詞の区別が、他の言語よりも曖昧と言ってもよいかもしれません。

ただ、日本語で解釈する場合、それでは不便なので、《る/らる》を補読するわけですが、それでも英語などと比べればかなり限定的です。

だから学校の先生は「文脈から能動・受動をしっかり把握せよ」とおっしゃるでしょうし、一見、能動ぽく見える表現が実は受動のこともある、ということを押さえておくことは、漢文の解釈のために必要なことです。

でも個人的には、能動・受動が曖昧な、ポツンとした単漢字には、何ともいえない漢文の趣きを感じてしまうし、漢字というものの本質の一端に触れる部分ではないかと、勝手に思っています。そこに能動・受動の区別を持ち出すこと自体が、実はヤボなのではないかと。

この件、話せば長くなるので、ここでは一旦置いておきましょう。

* * *

3.《しむ》 (使役)

概要

古典文法において、使役を表わす語として《す/さす》と《しむ》があるが、漢文訓読においては、もっぱら《しむ》を用いる。

《しむ》は、使役・尊敬の助動詞と説明されるが、漢文訓読においては、使役の意味でしか用いない。そもそも漢文に尊敬語がほとんど存在しないのは上述の通り。

接続の自由さ

《しむ》の接続は、現代語の《せる/させる》よりもはるかに自由で、様々な活用語につくことができます。

知らしむ(知らせる)

あらしむ(あるようにする)

寒からしむ(寒くさせる)

無からしむ(無くさせる)

ざらしむ(~しないようにさせる)

べからしむ(~できるようにさせる)

ならしむ/たらしむ(~であるようにさせる)

ごとくならしむ(~のようにさせる)

「ざらしむ」と「しめず」の違い

ネットを見ていたら、「ざらしむ」と「しめず」の違いに悩んでいる方がいらっしゃいました。確かにこの2つの言葉、現代語に訳すと明確な区別がつけづらいので、例を挙げて考えてみます。

使A君不学(A君をして学ばざらしむ)

⇒《不学》を《させる(使)》: I make A not study.

⇒A君に、勉強しないようにさせる

【状況例】最近、A君の体調がすぐれず、しばらく安静させた方がよい。そこで、A君が勉強しないよう能動的に働きかける。もし勉強していたなら止めさせる。

不使A君学(A君をして学ばしめず)

⇒《学》を《させない(不使)》: I don't make A study.

⇒A君に、(とりたてて)勉強をさせない

【状況例】A君は全然勉強をしない。このままでは大学に受からないが、それはそれで本人の考えだからと頓着しない。A君が勉強するように能動的には働きかけない。勉強しようがしまいが関知しない。

強いて、簡潔な日本語に訳し分けるとするならば、《ざらしむ》は「勉強させない」、《しめず》は「勉強させていない」みたいな、微妙な違いになってしまうのが難しいところなので、上のように【状況例】を書いてみました。

両者の違いは、A君が自分で「勉強したい!」と考えたときの対応で、明瞭になります。

「使A君不学(ざらしむ)」の場合

それでも勉強を止めさせ、A君は勉強できない。「不使A君学(しめず)」の場合

自発的に勉強する可能性までは否定していない。

まぁ、古文・漢文の作者が、ここまで認識しているのかは不明ですが、理論的にはこうなるということです。

* * *

4.《ず》(打消)

漢文訓読では、連体形《ぬ》、已然形《ね》は用いず、《ざる》《ざれ》を用いる。

未然形《ざらば》の形は好まれず、《ずんば》を使う。

(例:虎穴に入らずんば虎児を得ず)

※已然形《ざれば》は使ってもOK。《ずんばあらず》で二重否定となる。

「不/未+副詞+不」の句形で用いられるのが定番。

例:不敢不勉:敢へて勉めずんばあらず

未嘗不勉:未だ嘗て勉めずんばあらず

一方、「不+(助)動詞+不」では次のように読む

不可不~(~ざるべからず)

不得不~(~ざるを得ず)

不患不~(~ざるを患へず)

否定推量の助動詞として《じ》があり、本企画では対象外としたが、訓読で使っているのを見たことがある。しかし、一般的には《ざらん》《ざるべし》を用いる。

連用形《ざりて》の形は好まれない。「思はざりて」ではなく「思はずして」あるいは、「思はず、」と連用形中止法にするのがよい。

禁止文に《ざれ》を用いることは稀で、《なかれ》を用いることがほとんど。これは、禁止文で頻出する漢字《無》《勿》《莫》《毋》などが、みな「~ズ」ではなく「~ナシ」と訓読するためである。

(例:過則勿憚改:過ちては則ち改むるに憚ること勿れ)

* * *

訓読文法コンテンツ一覧

●はじめに

●要約版

以下、詳細版

●動詞編

(1)動詞の活用と接続 (2)注意を要する動詞

●形容詞編

●助動詞編

(1)る/らる/しむ (2)たり/り/き

(3)ん(む)/べし (4)ごとし

(5)なり/たり/形容動詞

●疑問文と連体形

●助詞編