漢文訓読のための古典文法【要約版】

■はじめに

※詳細は、『はじめに』参照。

「漢文訓読の古典文法」という記事をアップし続けていたら、結構な分量になってしまったため、要約版を作成し、そこから各記事にとべるようにしました。

このシリーズは、漢文を訓読するための文法と、平安文学に基礎を置いている古典文法にズレがあることに、やりづらさを感じていた私が、個人の用途として書き綴ったものになります。本記事に現れる活用表等は、次のpdfファイルにまとめてあります。適宜、ダウンロードやプリントアウト等をしてご活用下さい。

■動詞編

※詳細は、以下の記事参照。

(1)動詞の活用と接続

(2)注意を要する動詞

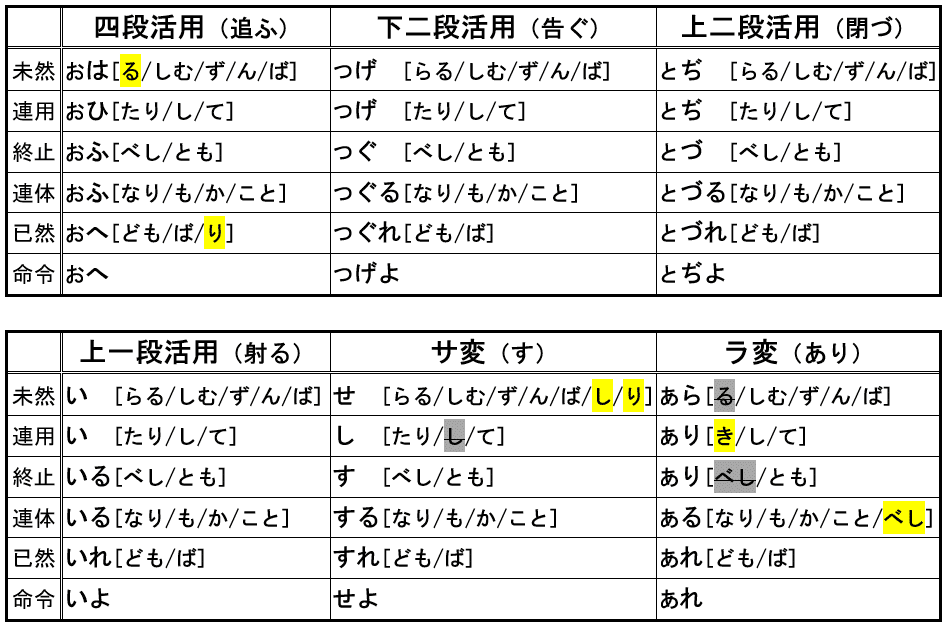

§ 活用と接続

※カ変・ナ変・下一段は、現代の漢文訓読では、ほとんど用いられないため省略。

動詞の活用形のみならず、後に続く助動詞・助詞などを併せて記した(「こと」は名詞一般を代表している)。

「おはる、おはしむ…」「つげらる、つげしむ…」といった形で覚えた方が、「助動詞○○は、××活用の△△形につく」といった規則より、漢文訓読の際には有効と考える。丸暗記よりも、ネイティブ日本語話者としての感覚を大切にする。網掛けは、他の活用と異なる例外的な部分。

黄色い網掛け:他活用と異なる形・接続

グレーの網掛け+取消線:誤った接続につき使用不可

***

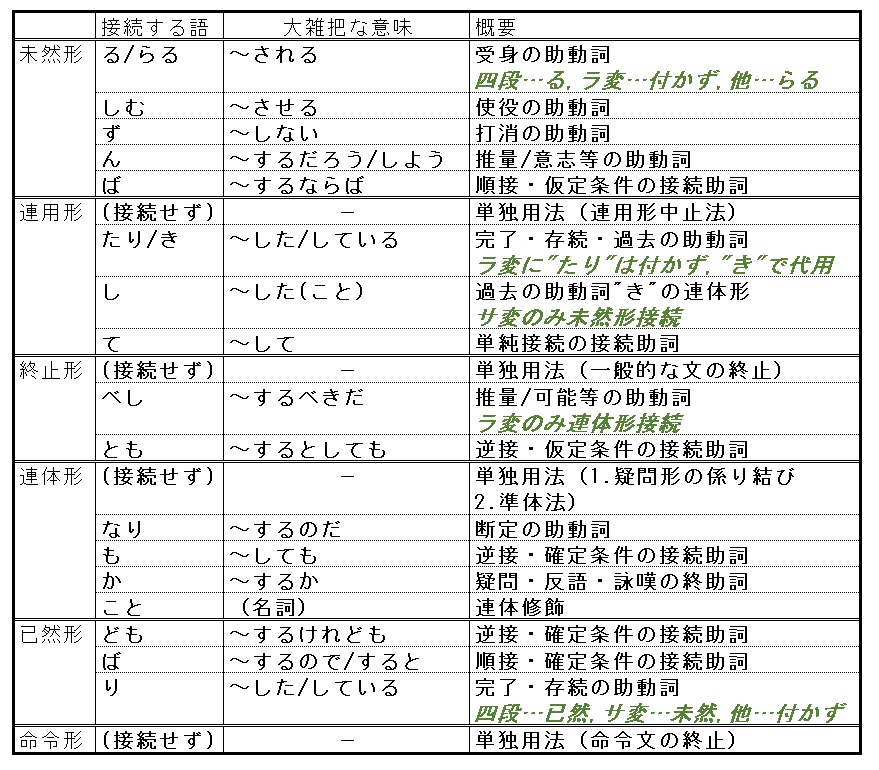

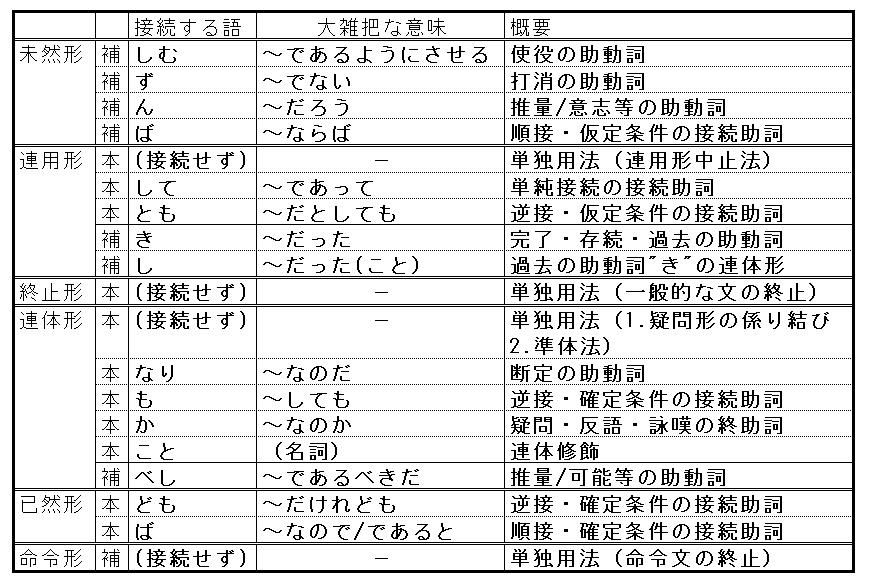

上記活用表で記した助動詞・助詞は次の通り。漢文訓読でよく現れ、かつ動詞の接続で問題になりそうなものです。

過去の助動詞《き》は、連体形が《し》となる。両者は形が大幅に異なることから、ここでは別個に扱う。

推量/意志の助動詞《ん》は、古典文法の《む》に同じ。

《ば》は未然形・已然形の両方につき得る。

***

§ 注意を要する語

■訓読でよく用いられる動詞の形・活用

◎日本古語⇒訓読文

《来》 カ変 ⇒ 漢:《来たる》ラ行四段

《死ぬ》ナ変 ⇒ 漢:《死す》サ変

《往ぬ》ナ変 ⇒ 漢:《往く》カ行四段

《居り》ラ変 ⇒ 漢:《居る》ラ行四段

《侍り》ラ変 ⇒ 漢:《侍す》サ変

《蹴る》下一段⇒ 漢:《蹴る》ラ行四段

《寝》ナ行下二段⇒漢:《寝ぬ》ナ行下二段

◎現代日本語⇒訓読文

《入る》 ⇒ 漢:《入る》ラ行四段

《出る》 ⇒ 漢:《出づ》ダ行下二段

《出す》 ⇒ 漢:《出だす》サ行四段

《食べる》、《食う》

⇒ 漢:《食らふ》ハ行四段《怒る》 ⇒ 漢:《怒る》ラ行四段

《抱く》 ⇒ 漢:《抱く》カ行四段

《詣る》 ⇒ 漢:《詣る》ラ行四段

《埋める》 ⇒ 漢:《埋む》マ行下二段

《違う》 ⇒ 漢:《違ふ》ハ行四段

***

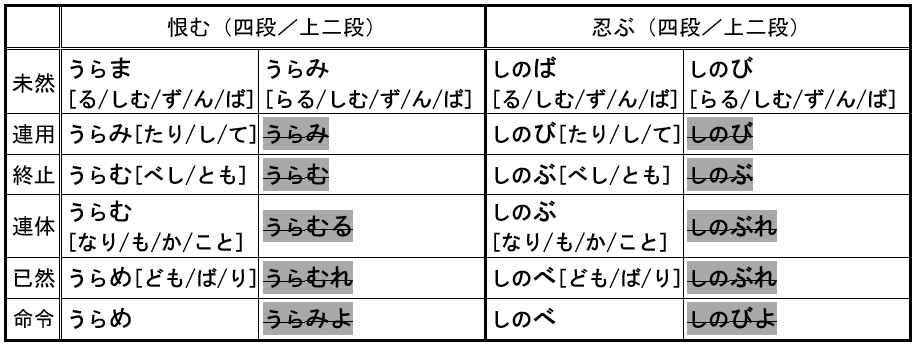

現代語ではマ行五段の《恨む》、バ行五段の《忍ぶ》は、漢文訓読の、四段と上二段の双方の活用がみられる(特に未然形において)。

***

現代語の《用いる》は、漢文訓読では、ハ行上二段《用ふ》、ワ行上一段《用ゐる》の両様に活用する。これは使い分けというより、訓読者自身の習慣・考え方による。

***

現代語のラ行五段《異なる》は、古文漢文では形容動詞《異なり》として用いるのが原則。イントネーションは、「こ/とな\り」ではなく、「こ\となり」。

漢字《異》を「異なる」という意味の動詞として読むなら、サ変動詞《異にす》がよい(《異とす》だと意味が変わってくる)。

***

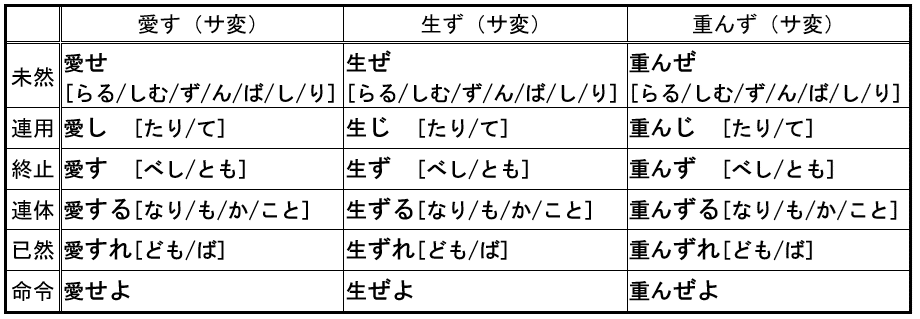

§ サ変動詞

通常、日本語としては用いられないor稀な形でも、サ変動詞化してよい。

(例:西す(西に行く)、以てす・・等)異にす、是とす、生ず、重んず、同じうす・・のように、助詞の仲介、サ行の濁音化、音便も見られる。

《比ぶ》と《比す》など、通常の日本語活用とサ変が併用されていることもあるが、使い分けに神経質になる必要はない。

もとはサ変動詞だったが、現代では、他の活用に変化してしまったものがある。以下、例

愛す (サ変)⇒ 現:愛する (サ行五段)

生ず (サ変)⇒ 現:生じる (ザ行上一段)

重んず(サ変)⇒ 現:重んじる(ザ行上一段)

これらの語を訓読するときは、必ずサ変で活用させること。例えば、「愛さる」「愛さず」「生じる」「重んじれば」ではなく「愛せらる」「愛せず」「生ず」「重んずれば」である。

***

§ 音便

四段活用の連用形、形容詞の連用形・連体形等において、音便が現れることがある。

(促音便)読んだり(<読みたり)

(撥音便)取って(<取りて)

(イ音便)書いて(<書きて)

悲しいかな(<悲しきかな)

(ウ音便)問うて(<問ひて)

同じうして(<同じくして)

《以って》《全うす》など慣用的表現となったものは別にすると、音便にするか否かは、訓読文としてこなれているか、訓読者個人の判断によるところが大きいが、強いていえば、次のようなケースは音便が用いられることが比較的多いように思われる。

・「ハ行四段+て」(問うて、思うて)

・「形容詞+かな」(悲しいかな、甚だしいかな)

・「形容詞+す」 (同じうす、全うす)

■形容詞編

※詳細は、形容詞編 参照。

§ 活用と接続

ク活用とシク活用があるが本質的な差異ではない。むしろ、同じ語の中に、本活用と補助活用があることの方が重要である。

元来存在したのは本活用だが、助動詞《ず》《き》《べし》などは直接続けられないので、ラ変を仲介させて、「正しからず」「 正しかりき」「正しかるべし」等としたもの。

連用形と連体形は、本活用・補助活用の双方がある。ある語がどちらに接続するのか、原則は次の通り。

1.助動詞は、必ず補助活用から接続。

2.その他の語(助詞/名詞)は本活用から接続

***

接続先(本活用or補助活用)を、"本" "補"で区別。

《る/らる》《たり/り》は、形容詞に接続しない。

《も》:形容詞では連体形・連用形の両方につき得るが、本来の用法と思われる連体形接続のみを記載。

形容詞では《て》よりも、《して》が多く使われるため、上表でもそれにならった(例:労多くして功少なし)。

***

§ 注意を要する語

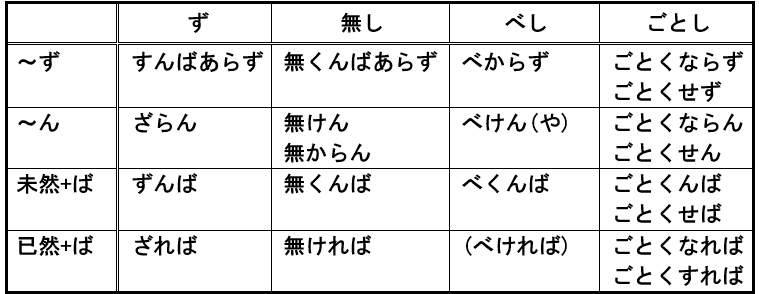

《無からん》の代わりに《無けん》が使われることがある

《無からば》の代わりに《無くんば》が好んで使われる。

《無し》の否定としては「無からず」ではなく「無くんばあらず」が主に用いられる。これは、「未~無~」「不~無~」など二重否定の読みとして現れ、「無いわけではない」の意味となる。

***

通常の古典文法では、《多し》に限り、終止形「多かり」已然形「多かれ」、命令形「多かれ」と、補助活用する範囲が広い。しかし、漢文訓読においては、このような例外は設けず、《多し》は通常の活用をする。

***

《同じ》は、現代語では「同じだ」という形容動詞と見なされるが、古典文法における《同じ》は、シク活用の形容詞として扱われる(ただし語尾はシではなくジ)。

「同じき」「同じければ」など、現代語では馴染みの無い語形に注意。

サ変動詞《同じくす》《同じうす》も用いられる。

***

《未》は再読文字として「未だ~ず」の形で用いられることがほとんどだが、動詞等を伴わず、《未だし》の形で用いられることがあり、形容詞シク活用と見なされている。

例)對曰「未也」(対へて曰く「未だし」と)《軽し》は「かるし」の他、「かろし」と読むことがある

《円し》は「まるし」の他、「まろし」と読むことがある

《難》は、「むづかし」ではなく、「かたし」と読む。

《明》は、単純に光の明るさであっても、《明るし》ではなく、形容動詞《明らかなり》が用いられることがある。

《新》は、「あたらし」「あらたなり」両様に読み得る。

***

一般の古典文法では、「大いなり」「堂々たり」といった語を形容動詞と呼ぶが、漢文訓読においては「名詞+なり/たり」と捉えることも少なくない。

本企画においても、形容動詞については、断定の助動詞《なり/たり》の箇所にて併せて説明する。ただし、形容動詞という語を全く廃するものではなく、便利な用語として適宜使用する。

■助動詞編

§ 序論

漢文訓読で通常用いられる助動詞は、古典文法として登場するそれの半分に満たない。

・る/らる(受動)

・しむ(使役)

・ず(打消)

・たり/り(完了・存続)、き(過去)

・ん(推量/意志)、べし(推量/可能)

※《ん》は古典文法では《む》と記すのが普通

・ごとし/ごとくなり(比況)

・なり/たり(断定)

※伝聞・推定の《なり》は用いない

今後挙げていく各助動詞の活用表は、漢文訓読用にアレンジしているため、通常の古典文法の活用表とは必ずしも一致しない。

「求之与」を「之を求めたる与」と訓読した場合、太字の「たる」は、原漢文に対応する漢字が無い。このように、訓読の際に日本語を補う場合があり、これを補読という。多くの古典文法の助動詞が、訓読文に補読として現れる。

形容詞で既出の《無し》の他、助動詞《ず》《べし》《ごとく》に、助動詞《ず》《ん》《ば》が続く場合、時に通常の古典文法では扱われない語形となることがあるので、ここで表としてまとめておく。

***

§ 《る/らる》(受動)

※詳細は、助動詞編(1)る/らる/しむ/ず 参照

《る/らる》は、漢文訓読においてはもっぱら受身の意味だけに用い、可能・自発・尊敬の意味になることは無い。

《る/らる》に対応する漢字として《見/被/為》等があるが、これらを用いて受動を表わすことは必ずしも多くない。一方で、《る/らる》は補読により現れることが少なくないので注意を要する。

例)傷乎矢也(矢に傷つけらる)

***

§ 《しむ》(使役)

※詳細は、助動詞編(1)る/らる/しむ/ず 参照

漢文訓読における使役を表わす語としては、もっぱら《しむ》を用い、《す/さす》は用いない。また、《しむ》が尊敬の意になることもない。

《しむ》は使役の漢字《使/教/令》等の訓読で用いることが普通だが、対応する漢字が無くとも《しむ》を補読することがある。

例)予助苗長矣(予苗を助けて長ぜしむ)《しむ》は、現代語の《せる/させる》より、遥かに自由な接続ができ、様々な活用語につき得る(知らしむ、あらしむ、寒からしむ、無からしむ、ざらしむ、べからしむ、ならしむ/たらしむ、ごとくならしむ等)。

「ざらしむ(使不)」と「しめず(不使)」の違い

・「AをしてXせざらしむ」は、AがXしている所、Xしないよう働きかける

・「AをしてXせしめず」は、もともとAがXしていないのを、そのまま放置している。

***

§ 《ず》(打消)

※詳細は、助動詞編(1)る/らる/しむ/ず 参照

漢文訓読では、連体形《ぬ》、已然形《ね》は用いず、《ざる》《ざれ》を用いる。

未然形《ざらば》の形は好まれず、《ずんば》を使う。

《ずんばあらず》で二重否定となる。

例:不敢不勉:敢へて勉めずんばあらず

一方、「不+(助)動詞+不」では次のように読む

不可不~(~ざるべからず)

不得不~(~ざるを得ず)連用形《ざりて》の形は好まれない。「思はざりて」ではなく「思はずして」あるいは、「思はず、」と連用形中止法にするのがよい。

禁止文に《ざれ》を用いることは稀で、《なかれ》を用いることがほとんど。それは禁止文で頻用する漢字《無》《勿》等が「なし」と訓読するからである。

***

§ 《たり/り》《き》(完了・存続・過去)

※詳細は、助動詞編(2) たり/り/き 参照

漢文には、過去や完了を表す動詞/助動詞はないため、《たり/り》や《き》は、必ず補読によって現れる。ただ、過去のエピソードであっても、「宋人に田を耕す者有り。田中に株有り…」等と、基本は現在形を用い、《たり/り》や《き》の補読は、訓読者の判断により、時折行うくらいである。

《たり/り》や《き》の補読は、文末付近か、連体修飾として行うことが普通であるため、ここでは終止形と連体形のみ認めることとする。

《たり/り》や《き》の訳は、「~た」「~ている(ある)」と仮に訳してみて、当てはまるものを採用すればよい(現代日本人が漢文を理解するための訓読においては、過去と完了の違いを殊更に気にする必要は無い)。

《たり/り》や《き》を、どんな場合に補読するのか、どう使い分けるのかは、意味だけでなく、補読される動詞等の活用型によるところも大きい。

大雑把な傾向としては次の表の通り。

終止形の《り》は最も多く補読され、「~た」「~ている」の何れの意味においても用いられる。

終止形《たり》、連体形《たる》《る》は、「~ている」の意味では多く補読されるが、「~た」の意味で用いることはあまりない(「動作の結果に重きを置いた完了」において用いるのがほとんど)。

ただし、《似る》《得る》は、《たり》を補読して「似たり」「得たり」となることが多い。《き》《し》、何れも「~ている」では用いず、「~た」と訳す場合のみ。

終止形《き》は「~ざりき」など、ラ変かつ過去を回想する文脈でしか用いない一方、連体形《し》については、幅広い用法がある。ただ、訓読者により《し》の補読頻度はまちまち。《たる/る》と《し》は一部用法がかぶるが、その使い分けは訓読者により一様でない。ただ、《たる/る》は上記で述べた用法に合致する場合に多く用い、そうでない場合は《し》を用いるか、無補読で済ませることが多いようである。

***

§ 《ん/む》(推量・意志)

※詳細は、助動詞編(3) ん(む)/べし 参照

漢文訓読において、已然形《め》が用いられることはまず無く、現れる形は事実上《ん》のみ(終止形・連体形)。

「未知/未確定/未発生の事柄について、自らの考え・主観を、断定を避けてマイルドな口調で述べる」というのがコアの用法である。そのため、断定を避けるべき多くの文脈で用いられる。

主な用法は「~しよう(意志・勧誘)」と「~だろう(推量)」だが、反語、依頼、欲求、見通し、例示などでも用いられる。「~しよう」「~だろう」で訳すと不自然になる場合、文脈に応じて柔軟に訳を考えるか、《ん》は「単なる非断定のマーカー」であると割り切り、文脈が通じるのなら訳文から省くのも悪くない。

多くの非断定の文脈で補読し得るが、慣れていない場合は「将(且)に~せん(とす)」「請ふ/願はくば~せん」「~せんと欲す」など、定型的な句形に限って用いるのが無難。

***

§ 《べし》(推量・可能)

※詳細は、助動詞編(3) ん(む)/べし 参照

《べからば》の形は好まれず、《べくんば》とする。

《べし》に《ん》を続ける場合、《べけんや》の形で「~できるだろうか」「~してよいことなのか」等、反語を表わすことが多い。

補助活用「べかり」「べかる」と、本活用だがよく似た響きの「べけれ」の形は、漢文訓読ではあまり好まれない。なるべく本活用《べく》《べき》を用いるようにし、已然形《べけれ》については、次の表現で代替するのも一法。

・べけれども~ ⇒ べきも~

・べければ~ ⇒ べくんば~(確定条件でも)

・べければなり ⇒ べきなり/べし

「未確定/未発生の事柄について、自らの考え・主観を、道理上の必然事項に置き換えて述べる」というのがコアの用法であり、同じ推量の《ん》よりも、強い語感となる。

《べし》が補読で現れることはほどんど無く、《宜》,《當(当)》,《應(応)》,《須》,《可》の5つの漢字に対応する読みとして現れることがほとんど。

《宜》,《當(当)》,《應(応)》,《須》に対応する《べし》については、何れも再読文字であり、漢文句法にて学べばよい。何れの漢字も《べし》に相応しく、強い語感を持っている。

《可》については、「道理上、それをなし得る状況である」というのがコアな意味であり、後は文脈に応じて訳せばよいが、代表的な訳を3つ挙げておく。

・可能(~できる)

・許可(~してよい)

・適当(~するとよい)

「べからず(不可)」と「ざらしむ(可不)」の違い

・「Xすべからず」(不可X→"X" が不可)

⇒Xできない/してはいけない/したらまずい

・「Xせざるべし」(可不X→"不X" が可)

⇒Xしないようにできる/しなくてよい/しないのがよい

***

§ 《ごとし/ごとくなり》(比況)

※詳細は、助動詞編(4) ごとし/ごとくなり/ごとくす 参照

《ごとし》の本来の活用は、「ごとく(用)~ごとし(終)~、ごとき(体)」のみであり、例外的に、未然形「ごとくんば」が用いられる。これらでカバーできない接続は、補助活用的に《ごとくなり》、時にサ変動詞《ごとくす》が用いられる。

よって、本来の活用にない「ごとけん」「ごとからず」「ごとければ」などよりも、「ごとくならん」「ごとくならず」「ごとくなれば」とするのが無難。

《ごとし/ごとくなり/ごとくす》の使い分け

・能動的に「~のようにする」場合、《ごとくす》

※《ごとくにす》の形になることもある

・状態として「~のようである」場合

⇒《ごとし》の活用でカバーできるなら《ごとし》

⇒そうでないなら《ごとくなり》

ただし、これらは絶対的な規則ではない。例えば「如~也」は「ごときなり」と読むのが今日では主流と思われるが、「ごとくなり」も皆無ではない。

「~のごとし」「~がごとし」の使い分け

・《是/此》などと接続する場合は「かくのごとし」

・体言と接続する場合は「~のごとし」

「脱兎のごとし」「水のごとし」

・用言と接続する場合は「~(連体形)がごとし」

「過ぐるがごとし」「信ずるに足らざるがごとし」

訳文としては「~のようだ」をベースに、必要に応じて「~と同じだ」「~の通りだ」などとする。やや分かりにくい「例示」機能にも注意。

聖と仁の若きは、則ち吾豈に敢へてせんや

⇒聖と仁のようなこと、大胆にも私なぞが出来ようか

***

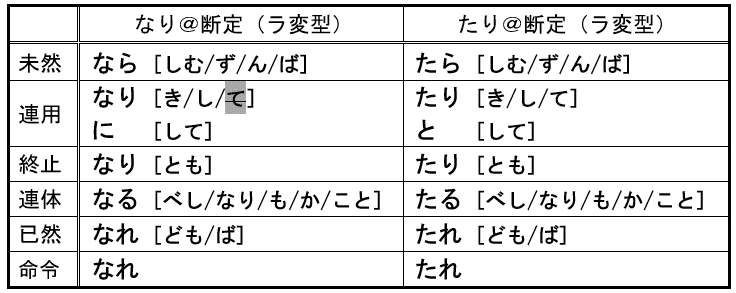

§ 《なり》《たり》(断定)&形容動詞

※詳細は、助動詞(5) なり/たり/形容動詞 参照

《なり/たり》は「~にあり」「~とあり」が縮まって成立したものであり、その名残として連用形《に/と》が認められる。《なり》と《たり》の使い分けは、語源である《に》《と》の違い、特に《と》の個性(指示の用法)に由来するものである。

連用形《なりて》はほとんど用いられず、《にして》を使う。一方、《たりて》は特定の場合に時折用いられるが、《として》を用いるのが一般的である。

便宜上、《なり/たり》の用法を次の3つに分ける。

A.一般の断定(~だ/である)

義を見て為さざるは勇無き也

子游、武城の宰為り

(子游[人名]は、武城[都市名]の長官だった)

B.形容動詞

・和語+《なり》 :新たなり、大いなり 等

・音読み語+《なり》:賢なり、多能なり、等

・音読み語+《たり》:堂堂たり、勃如たり 等

C.【参考】「~という」の《なる》

顔回なる者有り(顔回という者がおりました)

漢文訓読は《たり》のイメージが強いが、実は《なり》を使うのが普通である。ただ、特定の場合は《たり》が多用されるので、「A.一般の断定」「B.形容動詞」に分け、《たり》の用法について述べる。

A.一般の断定における《たり》

「特定のものを指示・指定し、他者と区別する」がコアの用法で、典型的には、ある人物の地位・職務・立場・資格などを指定し、「~の地位・職務・立場・資格がある/となる」と訳し得る場合に《たり》を用いる(《なり》には、この指示・区別のニュアンスは無い)。

・樊遅、御たり(樊遅は御者だった)

・爾は爾為り、我は我為り

・人、方に刀俎為り、我は魚肉為り

(あちらの人は包丁とまな板、我は魚肉だ)

他に、王たり(王)、君たり(君主)、宰たり/相たり(宰相)、将たり(大将)、覇たり(覇者)、長たり(リーダー)、徒たり(弟子)、仙たり(仙人)、匹夫たり(普通の男性)、甲たり(第一番)など。

B.形容動詞タリ活用

日本語には、「シューシュー」「ばっさり」など、一連の擬音語・擬態語があり、本稿ではこれらをまとめて様態語と呼ぶことにする。これら様態語は、助詞に由来する接尾語《と》をつけて「シューシューと」「ばっさりと」など、副詞となることが多い。

漢文にも同様に様態語があって「堂堂と」などの言い方をし、これに《あり》がついたのが「堂堂たり」という形容動詞である。すなわち、形容動詞のタリ活用は、漢文における様態語に用いられるものである。

具体的には、以下のパターンがある

同一音声・類似音声の繰り返し

(双字)同一字の繰り返し :堂堂たり、洋洋たり

(双声)頭子音が同一の二字:恍惚たり、滑稽たり

(畳韻)韻を踏んだ二字 :望洋たり、逍遙たり様態語マーキング《然/爾/如/若/乎/焉》

呆然たり、卒爾たり、躍如たり、自若たり、断乎たり、忽焉たり、悖焉たり 等1と2の組合せ

急急然たり、鞠躬如たり、堂堂乎たり、等和訳すると「~であるさま」or様態語になる

「巧笑倩たり、美目盼たり」(論語)

(笑みの口元は愛らしく、美しい目はぱっちりと)

※辞書『新字源』には次のような和訳が載っている

《倩》:口元が愛らしいさま

《盼》:目がぱっちりして美しい

《なり》に相当する漢字として《也》、《たり》に相当する漢字として《為》がある。

「たり」と訓読すべきところに、原漢文で《也》が使われている場合、「なり」ではなく「たり」を優先し、《也》は置き字として扱う。

例:色勃如也(色、勃如たり)

一方、《為》を「なり」と読むべきケースはまず無いと思われるが、「たり」の他に、「~となる」「~となす」「つくる」など多数の読み方があり、適切な読みを選択する必要がある

(以下、工事中)

訓読文法コンテンツ一覧

●はじめに

●要約版

以下、詳細版

●動詞編

(1)動詞の活用と接続 (2)注意を要する動詞

●形容詞編

●助動詞編

(1)る/らる/しむ (2)たり/り/き

(3)ん(む)/べし (4)ごとし

(5)なり/たり/形容動詞

●疑問文と連体形

●助詞編