イタリア滞在247日目・248日目

秋になると相対性理論が聴きたくなります。

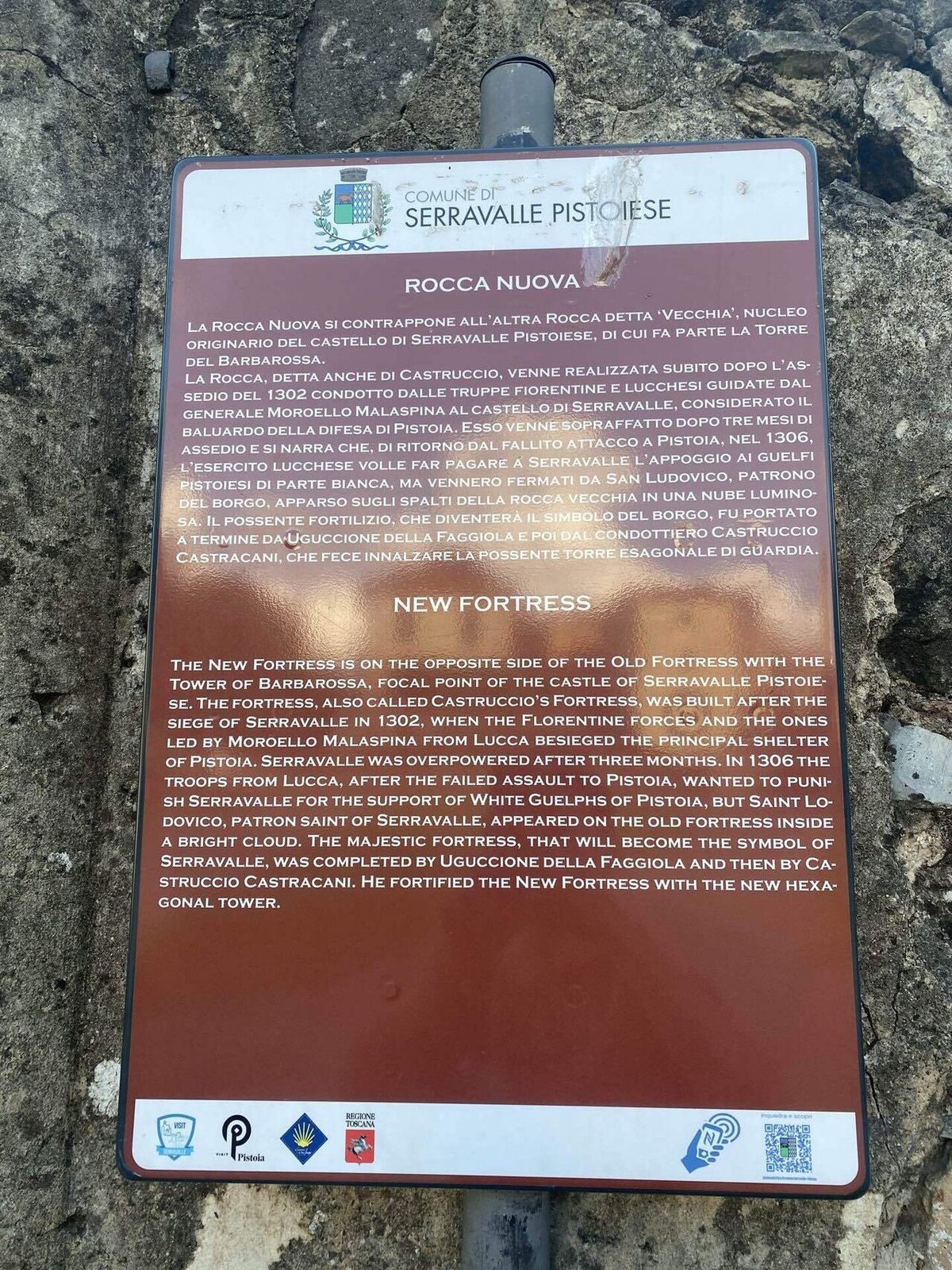

今回はワインソムリエクラス(legislazione/sommelier)、職場体験、中世お祭り、地元村祭りの4本です。授業メモは最後に。

金曜日

土曜日

授業の覚書き

金曜日の授業は法律関連。イタリアのワイン格付けで大事なのはIGT, DOC, DOCGとよく言われるけれど、それ以外にもVino da tavolaという区分けがあって、産地や品種が書かれていないワインがこれに当たる。Sagraで出てくるグラスワインや地元の小さいレストランで出てくるワインは大体これの印象。当たり外れが大きいんじゃないかな。Vino da tavolaという呼称は昔は使われてたけれど今は使われていない。

DOC/DOCGなどのいわゆるVQPRDの走りはフランスで、フランスは格付けがしっかりされている。イタリアは後発で苦労したけれど近年は根付いている。DOC/DOCGのラベルが貼られていればある程度の品質が保証される。IGTは地域で作られていることを保証するだけ。DOCとDOCGはあくまでクリアすべき基準の厳しさの違いでしかなく、DOCGのワインが一番美味しいとは限らない。

ナチュラルワインなどはこれらの格付けの規制をクリアするのが難しいから必ずしもIGT/DOC/DOCGの記載があるとは限らないし、記載があるからといって美味しいナチュールとも限らない(出典:僕の体験談)。

ボトルに葡萄の品種が記載できるのは単一品種を85%以上使っている場合だけ。スプマンテの場合はMoscato, Malvasia, Trebbiano, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot neroのみ記載可能。

「Classico」という記載がたまにあるけれど、これは伝統を意味している。Superioreはアルコール度数が高い。Riservaは熟成期間が長い。

熟成した赤は昔は高い温度でサービスしていたが、今はそうとも限らない。せいぜい18℃。高い温度でサービスするのは香り成分が揮発しやすいからですね。

ワインリストについても習ったんだけど、生涯で一度はデザインしてみたいなと思った。ワインを選びたいのではなく、読みやすい、選びやすいリストを真剣に考えてみたい。わかりづらくない?ワインリスト。

Grazie per leggere. Ci vediamo. 読んでくれてありがとう。また会おう!