仏のいえ #20 (2024年11月)

11月15日のお十夜法要の前は、毎年掃き掃除で追われていたのですが、今年は暖かくて紅葉も遅く、落ち葉掃きのラッシュは11月25日を過ぎた頃でした。25日の朝、霜が降りるとまず銀杏の葉が落ち、その落ち葉を履き終わった頃に銀杏の実が落ち始めました。今年は豊作で、数えることが出来ませんが10000個以上は落ちているのではないでしょうか。

この銀杏の樹齢は約40年。種子(実)を植えたのは、青山老師の一番最初の弟子の酒井俊晃尼様でした。尼僧堂を卒業した後、無量寺で何年か勤め、ハワイのお寺で12年ほど、日本に戻ってからは愛知県弥富市のお寺でご住職をされていました。その尼僧様のご遷化の報せが26日にありました。住職と共にお見舞いに行き、今年の銀杏を少しお届けしました。私などは指折りしかお目にかかることはありませんでしたが、とても元気の良い庵主様でしたので寂しい報せでした。私たちは毎朝、銀杏を7粒ずつストーブの上で焼いて食べる習慣にしていますが、俊晃様のことを想いながらを頂くのです。

秋の楽しみには、銀杏拾いのほかに干し柿作りがあります。飛騨高山に住んでいた頃、「干し柿は、新月から満月の間の晴れた日に作るとカビにくい」「干すタイミングで、甘味も保存期間も変わる」と教えて頂いたので、11月1日の新月を過ぎた晴れた日に皮を剥き干しました。これだけ暖かいとカビずに出来上がるか心配でしたが、約二週間後、とても美味しい干し柿が出来上がりました。100年以上になる蜂屋柿の木は、数年前から主幹に虫が入り、いつ倒れてもおかしくないので、この冬に切ることを決めています。

柿の実を全てを取り尽くさずに、1つまたは数個の実を木に残しておく“木守り”という風習は信州でも見られます。鳥などの動物へ、そして来年もまた実りますようにという祈りを込めて残すのだそう。

この時期になると『柿一つ木に残し 遠い山には雪』という大山澄太先生のお軸を掛けますが、その言葉通り、柿の葉が全て落ちて実だけがポツポツと残る頃になると北アルプスの峰々に雪が降り始め、本格的な冬の寒さを迎えます。

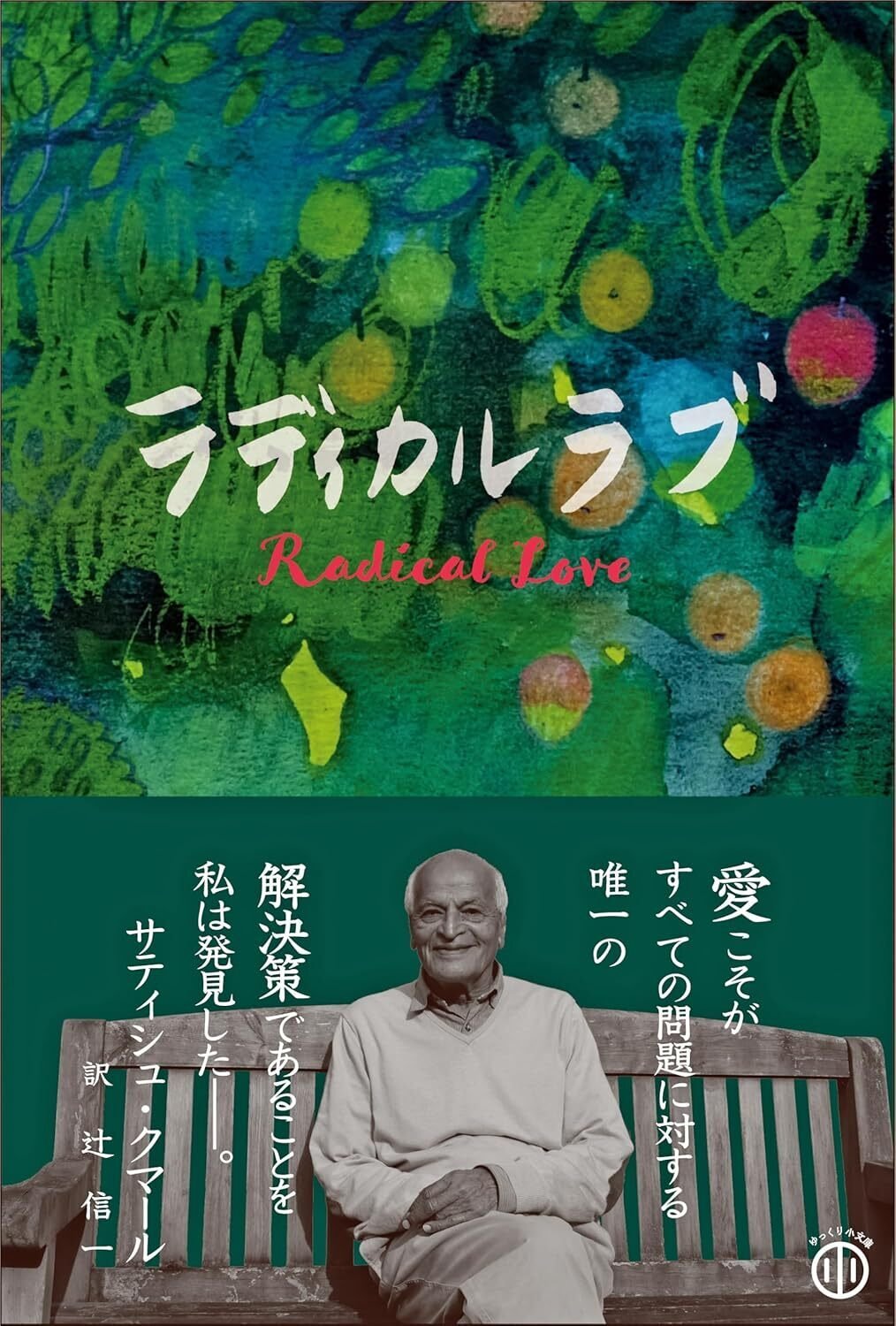

イギリスのエコロジー思想家・非暴力平和運動家、サティシュ・クマールさんのお話を、11月4日に聞きに出かけました。コロナ禍で来日が延期されていたため、とても楽しみにしていました。今回は、「ラディカル・ラブ」の出版記念、88歳というご高齢ですが、エネルギッシュなお姿に愛をいっぱい受け取りました。

『ラディカル・ラブ』のラディカルとは、根源的な、本質的な、という意味をもつ言葉。ですから、“ラディカル・ラブ”とは、愛の本質について問い直す、また、私たちの内にある愛を呼び覚ます、導きの言葉なのです。

愛の欠如は、戦争、紛争、競争、搾取、支配、そして人間や自然の征服につながります。……愛こそ、分断や孤立の終わりを、つながりと相互理解の始まりを告げるもの。団結や調和を生みだすのも、愛。愛こそがすべての問題に対する唯一の解決策であることを私は発見しました。どんな問題であれ、愛こそが完璧な答えなのです。

私たちは、愛から生まれ、愛そのもの、なのだから。さあ、愛しましょう!地球を、人々を、自分自身を。

サティシュさんは、かつてジャイナ教の僧侶でした。九年間の厳しい修行生活の後「世界を捨てるのではなく、世界を受け入れたい、そして世界を愛したい」想いから叢林を離れて還俗。その後、一銭も持たず徒歩だけで約二年半、世界を歩き続けました。それは以下のような巡礼でした。

核廃絶を訴えて当時の核保有国・モスクワ、パリ、ロンドン、ワシントンDCを約13000キロ平和巡礼し、施しを受けながら旅をしていた時のこと。ある女性からお茶をご馳走になった後、四つのお茶を手渡された。それはサティシュさん本人のためではなく、核保有国各国の大統領へ渡すように言われたのだそう。大統領らが、戦争や核兵器に手を出してしまいそうになった時、相手国を招いてこのお茶を飲むように伝えてと。きっと、このお茶一杯をみんなで飲んだ時、恐れは手放されその行動を思い止まるだろうということだったそうです。このお茶一杯の力・重みは、核兵器を越えるという思いが、今回の本にも含まれています。

また、サティシュさんがワシントンDCまで歩かれていたことを知った日蓮宗の藤井日達上人(1885-1985)が、東京から広島まで平和のために歩いて欲しいと頼まれたことでサティシュさんは日本も歩くことになりました。その行進を知った千玄室さん(裏千家前家元の大宗匠・十五代鵬雲斎)は、旅の途中で京都の家元に招待し、お茶を差し上げながらこうおっしゃったそう。

「一盌(いちわん)からピースフルネスを」

一盌のお茶は 一盌の愛であり 一盌のお茶は 兵器よりも強い

太平洋戦争に出征し多くの仲間を失った経験のある千玄室さんの言葉はとても重く、そしてサティシュさんの想いに通じるものを強く感じました。茶道のお稽古でただお茶を点てるのではなく、相手を敬い一期一会の気持ちで点てる、その気持ちを正してくれる機会となりました。亡きシスター、渡辺和子さんが仰られた「あなたは何を考えながら皿を並べていますか。同じ皿を並べるなら、やがてそこに座る人の幸せを祈りながら置いてはどうですか」という言葉も思い出されます。

炉開きでかけられたお軸は、余語翠巌老師ご揮毫の「摂衆景光々無礙」。青山先生の説明では「いかなること(自分の都合の悪いこと、失敗や成功、病気など)も、全て幸いといただいていく」こと。苦手なこと、大変だと思うこともまた一つの景色として受け取ることは、ラディカルラブと重なることですが、その実践は言葉で考えるよりも難しいこととしてあります。

無量寺では、20年以上お袈裟の会を続けており、今でも約6名の方が月に2度集まってお袈裟を縫っています。それぞれが自身の絡子や小三衣を作ることもありますが、一枚のお袈裟を全員で作ることもあります。

私事ですが、この度、無量寺のご本寺様の晋山式に着用するお袈裟を縫わせて頂く発心を起こしました。

お袈裟をかけるということは、仏の心を身にまとうこと、誰でも袈裟をかけさえすればそのまま仏の心に覆い尽くされるとても尊いことと言われています。最近は、法衣屋さんで購入したお袈裟をつける習慣になっていますが、かつてはご自身の身につけるものはご自身で作り、また周りの方もお手伝いをしながら功徳を高めていたものでした。新住職様の法身堅固と大願成就を願い、晋山式までの約10ヶ月で縫っていく予定です。

今回は、お祝いということもあり麻上布を購入し、無量寺のお袈裟の会の方をはじめとする有志で縫わせて頂きますが、衣財購入費のご寄付や一針からでもお手伝いくださる方がいらっしゃいましたらご連絡頂きたく、ここにご案内させて頂きました。皆様のお力添えを何卒宜しくお願いいたします。

ご寄付 一口500円(何口でも可)

助針 一針から(初めての方は縫い方の指導があります)

◆ゆうちょ銀行◆

記号 10020 番号 76116211 名義 タカハシジショウ

◆他金融機関より振込の場合◆

店名 〇〇八(ゼロゼロハチ) 店番 008

預金種目 普通預金 口座番号 7611621 名義 タカハシジショウ

千玄室さんのお言葉を借りれば「一針の把針は 一針の愛であり 一枚の袈裟は 兵器よりも強い」でしょうか。私たちの行い全てが、世界の平和へと繋がっていく、そう想いながら行動をすれば世界は変わっていくのだと確信しています。「言うは易し行うは難し」ですが、私も精進したいと希います。

11月最後の今日、木曽の里山にも雪が舞い降りました。皆様、十分に冬支度をして良い年末をお過ごしくださいませ。

いいなと思ったら応援しよう!