ゲームゼミが1万字の選評と共に選ぶ、2024年のGame of the Year(11位~23位編)

昨年の暮れ、わたしが投稿した「ゲームゼミが1万字の選評と共に選ぶ、2024年のGame of the Year」は大変好評をいただいた。

この記事でも触れた通り、2024年のビデオゲーム文化がいかに豊かであったか語ったばかりではあるが、やはり今年の豊作ぶりを考えると泣く泣く選外としたゲーム……つまり11位以下のゲームにかんしても、語らずにはいられない魅力が輝いている。

そこで今回は前回のGOTY記事では紹介しきれなかったゲームを追加で10本紹介したいと思う。もっとも、今回は選外として選んだものであり、あえて批評的な価値判断(ランキング)を行う必要もないと思うから、あくまで順不同で「こういうゲームもよかったよ」という作品も紹介したい。

前回は「GOTY」の性質上、2024年を象徴するゲームを中心に、より客観的な見地から作品をチョイスしていったが、今回は筆者自身の趣味嗜好や時代性に囚われない作品も選んでいるので、前回とはまた違った視点をもたらせると思う。ではさっそく始めよう。

(ところで11位~23位と妙に中途半端になってしまっているのは、当初20位まで選ぶ予定が、あれもそれも加えたいと筆者が途中からどんどん加筆してしまったからである。それぐらい、今年は豊作の一年だったのだ)

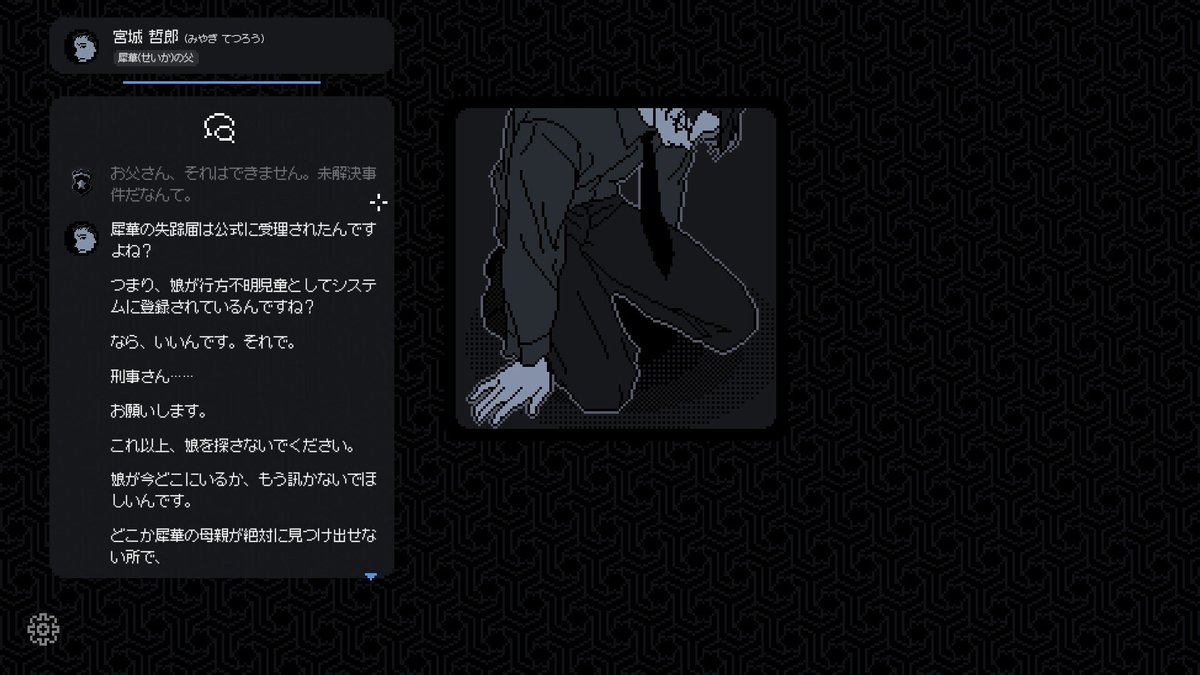

未解決事件は終わらせないといけないから

韓国インディー文化の中でも、ソロ・ディベロッパーとして実力を知られるSomi氏の輝きが、よもや伊集院光にまで届く日が来ることはさすがに予想していなかった。しかし、実際その実績に見合うだけの、いやそれ以上の魅力がSomi氏の最新作『未解決事件は終わらせないといけないから』にはある。

未解決のまま12年経過した、とある少女の行方不明事件。これを現代的なソーシャルメディア風のインターフェイスに、Somi氏らしいコントローラブルな導線の中で物語を展開していく中で、事件の断片が少しずつ浮かび上がる。決してプレイヤーに迷わせず、それでいて自力で謎を解いているという感覚の再現性は、Somi氏のゲームデザイナーとしての才覚がよく現れており、それでいて数時間で終わらせてしまう贅沢なボリュームもまた現代的なニーズをよく汲んでいる。

しかし本作の白眉である点、というより私がとにかく驚かされた点は、東アジアの中でも日本が文学的に発展させてきたミステリー文学の中でも、とりわけ「新本格」と呼ばれ始める前後の文脈が、ビデオゲームとして落とし込まれている点だ(Somi氏によると、ちょうど連城三紀彦から東野圭吾あたりらしい)

日本文学におけるミステリー文学の立ち位置について論ずるには紙幅が限られているが、いずれにせよ国産ビデオゲーム業界におけるADVなどミステリー作品が実は文学におけるミステリーに対してかなりレトロ・スペクティヴに構えていたところ、これほど手際よく2000年代以降に大きく様変わりしていった日本のミステリー文学が韓国の作家に継承されていったこと自体、多少ミステリー読者であった筆者にとっては驚くべきことであった。

SILENT HILL 2

何度も話しているので既知のゼミ生もいると思うが、正直わたしはリメイク・リマスターブームを歓迎しているわけではない。いや、過去の名作を現代でも楽しめる環境それ自体は無条件に喜ばしいし、それにリスクを冒さずキャッシュを稼げる大企業の戦略も妥当だ。純粋に企業とユーザーの間には、シンプルにWIN-WIN関係が築かれているのだから、両者ともに否定はしない。

わたしが懐疑的なのは(ユーザーや企業よりも)むしろ批評側へ向いている。要するに、メディアやファンダムがこぞってリメイクを持ち上げていながら、その実、実際にはリメイクそれ自体すら興味がなく過去の「思い出語り」に耽溺していくことに自分はあまり興味がない。

そんな筆者が、数あるリメイク・リマスターの中でも本作『SILENT HILL 2』を評価したいのは、ひとえに開発を担当したBloober Teamの躍進によるものだ。

Bloober Teamはポーランドの中規模ディベロッパーで、『LAYER OF FEAR』『OBSERVER』など多くのミニマルなホラーゲームを手掛け、スウェーデンのFrictional Gamesと並んでインディー・ホラーゲームを拓いていた。もっとも『Blair Witch』の失敗など困難とぶつかりながら、大予算を投じた新しいホラーゲームに挑戦した最新の例が、この『SILENT HILL 2』なのだ。

原作から設定、物語といった優れた点を継承しながら、Bloober Teamの得意とする濃厚な雰囲気や恐怖に誘う演出を付加し、更に手ごたえのある戦闘や立体的レベルデザインといった、大予算を投じたBloober Teamにとっても新たな境地の開拓にも成功している。

残念なことに、本作への批評でBloober Teamが省みられることはあまり多くないように思われる。わたしはむしろ、(特に日本で)十分語り尽くされた『サイレントヒル2』よりも、現代にて新たな挑戦や課題にぶつかっていくスタジオ/クリエイターに関心があるのだが、『SILENT HILL 2』はその点で数少ない「今を生きるリメイク・ゲーム作品」として評すべき作品なのだ。

Fate/ Grand Order(2024)

GOTY記事では『崩壊:スターレイル』の「ピノコニー編」を大いに評価した一方、依然としてモバイルゲームの界隈最大のストーリーテラーである奈須きのこの偉大さを忘れるわけにいかない。とりわけ今年公開された2本の奈須の手掛けたオリジン・ストーリーは、まさに現代でしか語り得ないメッセージであった。

一つずついこう。まず最初に、鳴り物入りで公開されたのが奈須の作品『魔法使いの夜』とのコラボシナリオ、『魔法使いの夜アフターナイト/隈乃温泉殺人事件 ~駒鳥は見た! 魔法使いは二度死ぬ~』。

『魔法使いの夜』の後日譚でありながら「思い出に耽溺し続けても前へと進めない」という強烈なファンへの警句にも解釈できそうな序章に始まり、同時にそれを嘲笑する権力を「願い箱」という醜悪な姿へと形を変え、それを「唯一ではなく、他の誰かも願っていたのだ」という論理的帰結によって打破するという物語は、奈須らしい(あるいは美少女ゲーム文化らしい)自己言及の袋小路を思わせながらも彼の精緻な言辞と極めつけの演出によって、現代における「推し文化」への痛烈な批評となっている。

そしてイベントからの派生が唐突に公開された『奏章Ⅲ 新霊長後継戦 アーキタイプ・インセプション』。

圧倒的、という他ない。美少女ゲーム文脈における物語表現が、令和の今ここまで更新されると誰が予想できただろうか。奈須自身フェティッシュとして欲望を最大化させてきたファム・ファタル的な造形を、セルフ・オマージュとして幾度も再話してきた「BB・ドバイ」の起点から、『FGO』最大のテーマである剪定された歴史である「異聞帯」を今われわれの生きる世界の一つの可能性として提示され、そこに対して量子力学とAIという現代的テーマまでかけ合わせてきた末に、奈須の必殺技ともいえる叙情的人間賛歌として炸裂するカタルシスには、おもわず童心にかえって涕泣してしまう。

『FGO』の美的価値はどこまで行っても奈須自身の作家性、それも大部分が彼自身のネイティブなテキストと、アプリの耐用年数を感じさせる演出によって構築されている作品であり、それゆえにビデオゲーム全体での達成としては軽視されるのもやむを得ない。しかし、美少女ゲーム・同人ゲーム文化が育んだ才能が、彼自身の好奇心と向上心によって現代的なテーマを介して今も出力されていることは、間違いなくビデオゲーム文化全体でも類を見ないことなのである。

パルワールド

筆者個人の批評はともかくとして、2024年、本邦で最も話題になったビデオゲームであるからして、本年度のゲームカルチャーを論ずる上で本作の存在を避けることは難しい。

ここから先は

「スキ」を押すと私の推しゲームがランダムで出ます。シェアやマガジン購読も日々ありがとうございます。おかげでゲームを遊んで蒙古タンメンが食べられます。