『ジョーカー2』と『ホットラインマイアミ2』エンタメが腐敗する時代の「続編の苦しみ」

映画『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』を見た。全体的には前評判通り、単純に作品として良作とは言い難かったが、少なくともトッド・フィリップス監督が言いたかったメッセージは十分に伝わった。

ところで本作を見ていて、どうしても既視感がぬぐえなかった。この既視感はどこから来たものか……と思いを巡らせていると、映画ではなくゲーム、それもインディーゲームの『Hotline Miami 2: Wrong Number』なのだった。

今回はゲームと映画を越境しつつ、どちらの作品でも見られた「続編ならではの苦悩」……また両作品における作家が抱えた「前作を理解されなかった苦しみ」とそれを取り巻く「21世紀のエンターテインメントの腐敗」について考えていきたい。

以下、本稿では『ジョーカー2』『ホットラインマイアミ2』と表記。また2作の一部ネタバレを含みます。

そもそも『ジョーカー2』における主題は前作『ジョーカー』から変わっていないように見える。この主題をたいへん陳腐な言い回しをすると、現代における「ジョーカー」とは何かである。

ジョーカーとは言わずもがなDCコミックス「バットマン」における最悪のヴィランなわけだが、そのあまりにも悪としてのカリスマ性から、ジョーカーはある種の概念と化していた。それは原作コミックはもとより、ノーラン監督のダークナイトトリロジーにしたってそうだし、フィリップス監督のジョーカーシリーズだってそうなのだ。

そこで私は前作『ジョーカー』における「ジョーカー」の正体とは、作中における道化師アーサー・フレックの経済的・精神的な苦境を経た「変身」の果て、日本ではしばしば「弱者男性」との関係が指摘された安直な「考察」……ではなく。むしろそうした鑑賞者のバックラッシュを見越してソーシャルメディア上に彼ら彼女らの「考察」を引き出そうとする『ジョーカー』と題された映像作品それ自体が「ジョーカー」なのだと指摘した。

つまりジョーカーは現代社会では人間の形をしていない。というか、人間の形でできることには、もう限界がある。ではどんな形をしているかといえば、それは光、音、そうした情報を何かの目のために編んだテクスチャ……すなわち「エンターテインメント」なのである。

実はこの点で、『ジョーカー』も『ジョーカー2』もテーマは全く同じである。『ジョーカー2』ではアーサー自身が作り出した「ジョーカー」なる虚像によって、かれは刑務所の外では神格化され、内側では虐待を受ける「ジョーカー」というフィクションを皆がそれぞれ自由に「考察」し、勝手に感激したり落胆したりする。結局アーサーはその「ジョーカー」を演じきれないまま、「俺のジョークを聞いてくれ」とフィクションそのものに殺されてしまう。

『ジョーカー2』はしばし、内容が難解だとか、前作に対するアンチテーゼだとかで非難されているが、実のところ限りなく忠実な続篇なのである。

事実、フィリップス監督は以下のように答えている。

世の中にはさまざまな形で「腐敗」が存在しています。具体的には、僕たちの映画では、司法制度や刑務所制度の腐敗、そのほかの社会的な腐敗が描かれています。でも、実際に強く影響を受けたのはエンターテインメント業界の腐敗です。

実際、2019年から2024年でエンターテインメントの形は大きく変化した。もとより『ジョーカー』それ自体が証明したように、もはやエンタメというのは、ソーシャルメディア上で自説のイデオロギーを拡張するゲームの駒か、自分たちが(誰に承認されるでもなく)属する集団を「覇権」として称揚する万馬券になりつつある。

中でも2022年にNetflix上で公開されたドラマ『ダーマー』は、一部の批評家にも指摘されうるほど凶悪犯罪者に対する同情と、かれの手口に対する露悪趣味を全面にした「エンタメ」でありながら、その狙い通り、Netlifxで3番目に視聴されたドラマシリーズとなり、プライムタイムエミー賞などでも絶賛される有様だった。

既に10年前からネット上ではインプレッションのために根拠なきゴシップ、正義なき誹謗中傷があふれている有様ではあったが、サブスク全盛のエンタメでさえ、このインプレッション追及の流れからは逃れることができなくなっている。

ところで、全く似たような問題設定をビデオゲームで、それも約10年前に持ち出したゲームが存在する。

それが2012年に2人のスウェーデン人によって開発された『Hotline Miami』と、2015年に発売されたその続編『Hotline Miami 2: Wrong Number』だ。インディーゲームでは金字塔ともいえる代表作だが、発売から10年近く経過した今、プレイしていない人は多いかもしれない(その場合、まず1からぜひプレイしてほしい)。

『1』の物語は1989年、マスクを被った連続殺人鬼ジャケットの視点で始まる。かれのアパートには「掃除」の名目で、ピンポイントでロシアンマフィアたちの拠点と彼らの殲滅を依頼する電話がかかってくる。それらを10件、20件とクリアしていくと、やがてマフィアのボスを討伐する。一件落着、と思いきや実は途中から全てが夢落ちだったとわかる。

実は電話で「掃除」を依頼されていたのはジャケットだけではなかった。その一人の殺人鬼であるライダーは、ジャケットと同様にロシアンマフィアを殲滅していくのだが、やがて疑問を持って電話の送信者を特定しようとする。結果として、その送信者は過激な右翼グループであり、ロシア人を虐殺することでロシアの対米感情を悪化させるのが目的だった、というオチだった。

この物語は、2013年当初のビデオゲーム文化(エンターテインメント)に対する、ある種のアンチテーゼである。まだインディーゲームが今ほど受け入れられず、さりとて日本ゲームのプレゼンスが失われていた時代、アメリカの大企業を繰り出す多くのゲームは苛烈なほど暴力的で、通り一遍だった。

本作は、少しナイフで切るだけで内蔵が飛び出し、サイケデリックトランスで演出した世界観からいって、ビデオゲームが麻薬的に暴力の中毒者にさせようとしているという批評性が籠められている。また盲目的に指示を聞いていた主人公の裏に、国際的な対外感情を悪化させる陰謀論者が存在するというプロットツイストは、まさに「Call of Duty」シリーズを筆頭にした当時のFPSがアラブ人やロシア人といった外国人のみを暴力の標的に絞りこむ(ことで暴力を正当化させる)卑劣さへの痛烈な反駁だった。

こうした『ホットラインマイアミ』の批評性は、冒頭の精神世界で繰り出される「人を傷つけるのは好きか?」という自戒的なメッセージにのみならず、偶然にも同じ2012年にドイツYagerから『Spec Ops: The Line』、フランスArkane Studioから『Dishonored』というヨーロッパ人によるアメリカゲーム産業へのオルタナティブが提示されたことにもよく表れている。

「我々にとっての目標は、大人、少なくとも私と同世代に向けたゲームを作ることだった。それは何が起きているのかを、神秘的な形で伝える必要があったし、当然現実における暴力を推奨することではないと物語で訴える必要があった」

さて、そんな『ホットラインマイアミ』の続編となる『2』はどのような物語なのか。

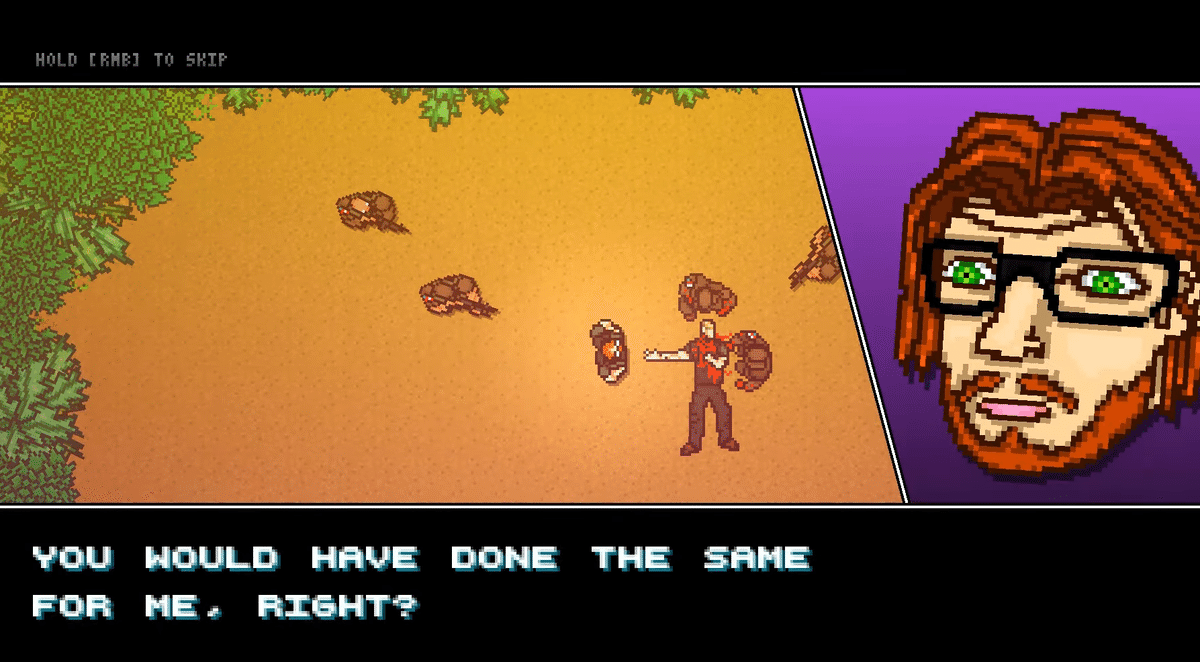

実はこれが驚くほど『ジョーカー2』と同じなのである。物語は『1』の2年後、1991年に始まる。大量殺人により収監されたジャケットだが、彼の釈放を求めて大勢のマスクを被ったモブが街にあふれ、あまつさえ、ジャケットの事件を模して映画を撮影する監督や、ジャケットの模倣犯になってしまったファンボーイが登場する。

しかも彼らの主義主張や手口は、ジャケットのそれと同じではない。ジャケット役の俳優はいかにも不潔な大男であり、こともあろうに救った自分の彼女を強姦しようとする。ファンボーイたちは電話が鳴りもしないのに、いかにも暇を持て余したついでにロシア人を殺しまわる。つまるところ、誰もジャケットの人間性やその背景について知らないし、興味もないまま、勝手に作り上げた「ジャケット」の虚像を崇拝しているのだ。

興味深いのは、本作は1985年(つまり前日譚)も描く点だ。前日譚では、ジャケットがかつて特殊部隊の軍人であり、ソ連軍が占領しているハワイを解放する作戦に従事する。この時に共にいた仲間……特にベアード(ひげ男)との友情が描かれるのだが、『1』におけるベアードが電話と同調してジャケットの殺戮を肯定してくれていたのに対し、実は本当のベアードは戦争や暴力を否定していたことがわかる。つまりジャケットさえ、自分の親友の姿を勝手に歪めていたのである。

本作には『ジョーカー2』と同じような作家による落胆、失望が少なからず見える。

ここから先は

「スキ」を押すと私の推しゲームがランダムで出ます。シェアやマガジン購読も日々ありがとうございます。おかげでゲームを遊んで蒙古タンメンが食べられます。