第4章 ホンモロコから何が見えるか?ー完結編

1.はじめに

おはようございます。こんにちは。こんばんは。IWAOです。今回で、ホンモロコについて最終回になります。第1章では進化の歴史、第2章では生態と人との関わり、第3章ではホンモロコの置かれた厳しい現実について書いてきました。今回は、ホンモロコは、今どうなっているのか、その利用について書きます。そして、ホンモロコから何が見えてくるのか、全4章を通して見えることをまとめます。よろしくお願いします。

*過去に作成したブログはこちらから読めます。

2.ホンモロコの今

前回、ホンモロコが原産地である琵琶湖では危機的な状況にありつつも外来種として脅威になっているという摩訶不思議な現実について書きました。しかし、直近の琵琶湖でのホンモロコは、「回復傾向」にあるという非常に嬉しい状況になっています。平成16年では5t程度だった漁獲量が、現在は30t程と回復しています。

ソース: 滋賀県ホームページ https://search.app/8Gc5ygL7RgeAggLM6

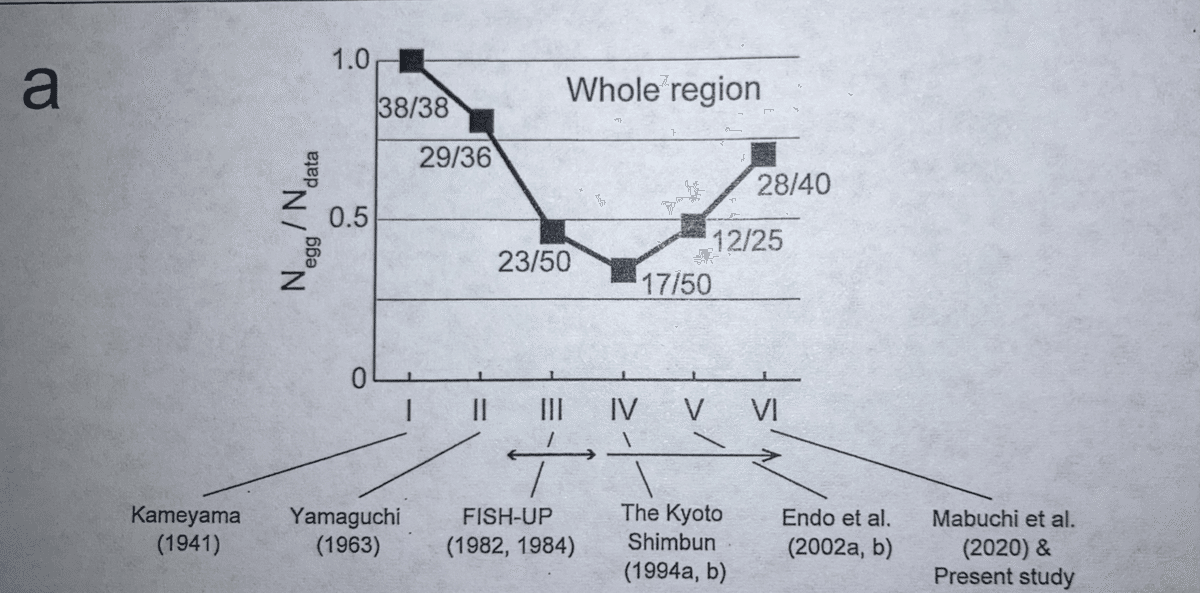

その上、回復しているのは、「漁獲量」だけでなく、「資源量」もと考えられています。琵琶湖での80年の産卵の変遷を調査した研究では、産卵が確認されなかった地域が時期によってあるものの近年は、回復傾向にあります。全体的に見た場合、地域別に見た場合でも回復傾向にあるものが見られます。地域別に見た場合、南湖と北湖の東側の産卵が多く見られ、現在もその傾向にあると言えます。

「琵琶湖沿岸におけるホンモロコ産着卵の分布」より引用

「琵琶湖沿岸におけるホンモロコ産着卵の分布」より引用

現在、ホンモロコが回復してる要因は、何でしょうか?要因は、決して一つだけではありません。以下の五つが、回復している要因として挙げられます。それらの要因について次の章以降で説明していきます。

3.ホンモロコは何故、回復しているのか?

・潜在的な産卵場所の存在

何かが違います。

ホンモロコは、抽水植物の根に基本は産卵するのですが、最近では「植物のみ」に産卵するわけではないことがわかっています。第2章で説明した通り、内湖の流入河川の砂礫、河畔木、つる植物などを代用にしています。また、比叡山系の花崗岩地帯を源流とする柳川のデルタ地帯において、若干の草本類の生える場所でホンモロコの産卵が調査されました。砂礫、石垣護岸、砂浜、礫混じりの砂礫、砂浜の5ヶ所を領域にして区別(*調査地を参照)し、ホンモロコの産卵を調査した時、上記5ヶ所全てで卵が確認され、mtDNAのハプロタイプを分析した結果、全ての卵がホンモロコであると判明しました。調査地を撮影した時の映像においても「複数個体が水際にのりあげる」というホンモロコの産卵で見られる行動が確認され、卵もその時に採取されました。これらの結果から、ホンモロコは、砂、礫、岩質の基質に産卵しているということを示しました。従来から言われていた環境だけでなく、「潜在的にホンモロコが産卵にするために必要な環境が残っていたこと」もホンモロコが回復する要因の一つになったと思われます。

・水草の除去

南湖では、琵琶湖の環境回復に起因して水草が「大量発生する」という事態が発生しました。水草の異常発生は、内湖へと繋がる河川だけなく、琵琶湖の沿岸に水草が溢れるという事態になり、ホンモロコの遡上の妨げになります。その上、オオクチバスやブルーギルのような天敵となる外来魚は、水草をエサを待ち伏せる隠れ家として利用します。水草を除去することで、ホンモロコの遡上をしやすくするだけでなく、外来魚の隠れ家を潰すことに繋がります。

琵琶湖の水草の現像料が近年に近づくにつれ、激増している。

・漁獲量制限

琵琶湖で漁獲圧が高くホンモロコの保護ができない状態が続いていました。資源量が減少したこともあり、2012年4月の1ヶ月間で伊庭内湖を始めにホンモロコに対する刺網、沖びき網の漁業が禁止されました。2017年からは、4〜5月に重要な産卵場であり、遊漁にもよる採捕の多い3河川でホンモロコを含む全ての水産生物の採捕が禁止となりました。

ホンモロコの回復において重要な点は、ただ「数が回復しただけではない点」です。「産卵が再び見られることも伴っている」ということです。単純に数を増やすだけなら、養殖や養殖済みの個体を放流するだけでもいいはずです。しかし、このやり方は、その場での数を増やすだけのものでしかありません。特に、外来魚の駆除、漁獲の制限は環境の回復や個体数の回復に繋がる対策であり、その結果として産卵に戻ってきていることを意味しています。琵琶湖で「再生産ができている」ことが、何よりも重要です。

4.外来種駆除の意義

4-1.オオクチバスは日本の自然にいらない

外来種の駆除、特にブラックバスの駆除は、実行において物理的にも言論的にも大きな妨害を受けます。こういうことを考えている人間の多くが、「税金の無駄遣い」や外来種が作った生態系を壊しているなどと駆除を「させない」ために働きます。しかし、外来種駆除の結果、在来種が戻ってきた事例は決して少なくないです。

戻ってきた在来種の一例として挙げられるのが、「琵琶湖水系」の「シロヒレタビラ」です。1995年から採取の報告がなかったものの2008年からエリで実際に採取されたことが確認されました。また、聞き取り調査では、2006年から採られていた事例もあったそうです。この再発見で注目されるのは、ただ見つかったということだけでなく、「三和」と「中主」という「複数」の箇所から見つかったことです。魚類調査で長年見つからなかった生き物が急に見つかるようになったということが大事です。偶然生き残った個体が見つかっただけでなく、広い範囲でシロヒレタビラの個体数が増加したことによって確認されるようになったと考えられています。

*Sakanazukiさん提供

*うぱさん提供

シロヒレタビラに関しては、明治時代に石川千代松氏によって採取された標本から当時の琵琶湖水系の自然を復元しようとした調査がありました。シロヒレタビラは、石川氏のコレクション全体の中でも65個体(*n=1029個体)と前個体数の中で3番目の多さで、タナゴの中では1番見つかりました。一方、藤田氏の調査では、内湖から採れた魚類の標本で、1940年代〜2010年代のものにおいてもタナゴの中で6つの内湖から見つかり、確認数でも最多でした。また、シロヒレタビラは、琵琶湖の水深30〜60mの深い所からも見つかることがあります。シロヒレタビラの次に見つかったタナゴは、ヤリタナゴであり、彼らもシロヒレタビラと「琵琶湖の沿岸部」に生息していることからもヤリタナゴとシロヒレタビラが、琵琶湖のタナゴの中で優占種であったと考えられます。ここまでの過去の復元と複数のエリから見つかったことから、シロヒレタビラは、琵琶湖だけでも内湖だけでもなく、その両方を利用して生活しており、琵琶湖水系を「回遊」していると考えられるということです。

シロヒレタビラだけでなく、「マタナゴ」や「ゼニタナゴ」においてもオオクチバスの駆除によって回復した事例があります。彼らの復活の詳細は、別の機会に書かせてもらいますが、「水系単位」を基準にした保全活動、そして、「外来魚の駆除」、特に「オオクチバスの駆除」の2つが、復活として非常に大きな要因として挙げられています。オオクチバスによってやられても残った水系からかつての生息地へと戻ってきたということです。

また、琵琶湖の外来魚、特にオオクチバスやブルーギルの生息数と駆除数が減っているとの統計が出ています。駆除によって琵琶湖の外来魚の個体数が減り、ホンモロコやシロヒレタビラのような在来種が回復することになったのではと思われます。駆除によって脅威を減らすことは、意味がある活動だということです。0にならないから意味がないということではありません。

https://search.app/k6hMnUrUSbrkNLx76

4-2.在来種の保護の繋がる先

在来種の保全が、実は、外来種の抑制に繋がるということが、分かってきました。今回紹介する事例では、ブルーギルで抑制されることがわかっています。その抑制にホンモロコが大きく関わっています。

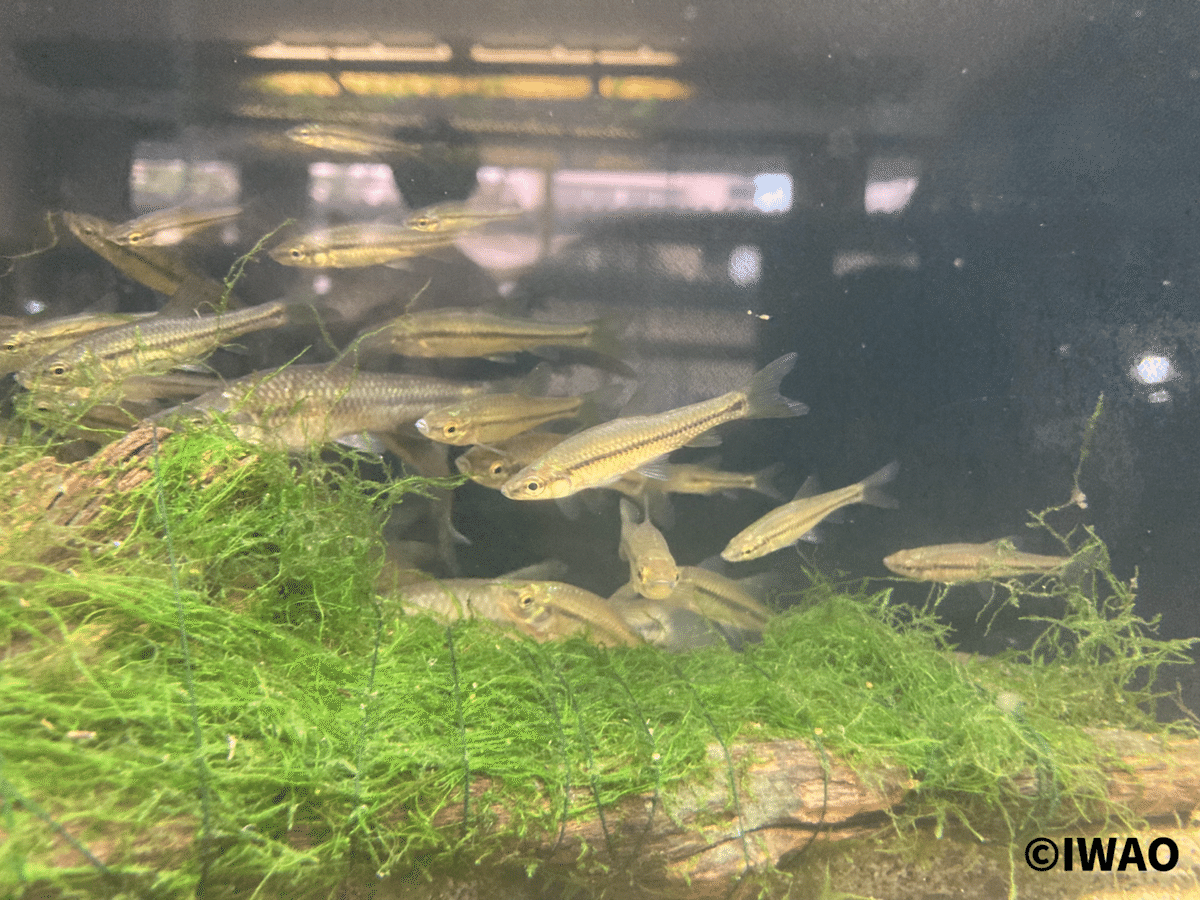

佐野聡氏は、在来のコイ科の魚がブルーギルの卵や稚魚を捕食するのか、そして、その効果がどれだけあるのかを実験しました。6/10に開始、3ヶ月間飼育した後に、ブルーギルの稚魚の個体数を計測しました。同時に、ホンモロコ、ニゴロブナ、カネヒラそれぞれ5匹ずついれた水槽の中に20日齢のブルーギルを入れた場合の実験も並行して行われました。

結果は、屋外池、在来の魚を入れた池ではどれでも「ブルーギルの発生が抑えられる」という結果になり、対照区と比較した場合、個体数が明らかに低くなっています。この実験で、特に注目される点は、ホンモロコの動向になります。水槽内での実験では、ホンモロコが、ブルーギルの稚魚を1番捕食していました。屋外池でもブルーギルの捕食数が多いことがわかりますが、同時に、ブルーギルの産卵床を襲っていた所が確認されていました。一方の大山明彦氏による別の実験では、ホンモロコが産卵床を啄む様子が、そして、コイやニゴロブナが産卵場を撹乱する行動が確認されています。

これらのことから、ホンモロコはブルーギルの稚魚を餌とみなしており、その捕食圧が大きいということがわかります。ホンモロコはそもそもプランクトン食で、動物食の傾向が強く、ホンモロコが自身の稚魚を捕食する事例があることもからもホンモロコにとってブルーギルの稚魚は格好の餌であるということになると思います。

上記の実験で、在来種のブルーギルの稚魚に対する捕食圧が大きいことがわかりました。放流などで在来種の数をただ増やせばいい訳ではありません。しかし、在来種の数を環境などの「保全」によって回復・増加させれば、外来種の捕食圧に向かうことが期待されます。ただ、この実験結果は、オオクチバスにおいても希望になります。オオクチバスもブルーギルと同じく、「産卵時、孵化直後の仔魚を守る」生態があります。つまり、在来種による捕食が、オオクチバスの仔魚に向かうことが考えられると感じました。特に、マーシーさんが、産卵期のオオクチバスやブルーギルを捕獲する活動を行っています。彼らの親を取り除けば、一番弱い時に無防備になり、在来の魚にとっては、ただの餌にしかなりません。保護がなくなるということは再生産できないことに繋がります。私は、マーシーさんの活動は、人の力による駆除でありつつ在来種が、捕食に向かうようにすることは、外来種の個体数を減らすことに大きな効果をもたらすのではないかと思われます。

ブルーギルと同じことをすればいいわけでは決してありませんが、人間の力だけで守るだけでなく、「在来種を活用する」ことも、自然の回復のために有効な手段ではないでしょうか。在来種の強さを感じますし、ホンモロコもその一翼を担う存在になりそうです。

5.ホンモロコの利用ー水田という奇跡の環境

ホンモロコは、利用される生物であり、それは今も同じですが、現代は、利用が拡大しており、自然分布域である滋賀県以外で「養殖」されています。島根県、鳥取県で養殖が行われていますが、特に、関東地方で養殖が行われており、千葉県、埼玉県では、行政が養殖を促進し、マニュアルまで出しているほどです。埼玉県では、モツゴが減少してした代替品として養殖技術の研究・開発が行われました。平成4年に養殖を始め、平成30年には生産数が17tまで拡大しました。埼玉県は、特に質の良いホンモロコは、「彩のもろこ」というブランド名をつけて出荷し、埼玉県のブランド品として確立しています。

琵琶湖の保全だけでなく、ホンモロコの利用が、全国へ拡大した背景の一つに養殖のしやすさ、特に、「水田の利用」があります。そこで注目される要素は、「水温」です。水槽で卵から孵化したホンモロコ(*6つの卵群)を20℃、25℃、30℃、34℃の4つの水温区で分けて100日間飼育した時の成長差を実験しました。34℃を除き、ほぼ直線的に体長が増加する傾向となりました。100日間での平均体長は、25℃の時が最も大きくなる傾向になりました。6つの卵群を各水温区での体長の大きさの変化を見た場合、5例中3例で25℃、5例中2例で30℃大きくなっていました。この事実から、ホンモロコの初期の成長を最も早くもたらす水温帯は、25℃〜30℃であるということになります。水温という要素が、ホンモロコの成長において1番条件が発揮されるのが、「水田」です。

ホンモロコの養殖は、田んぼ、特に「休耕田」を活用することで注目されます。ホンモロコの仔稚魚を水田で育てた場合、どれくらい成長するのかが研究されています。天然の場合と比べた場合、成長は、天然の場合と同等かそれ以上であることが分かりました。

*各日数での平均値でグラフを作成

ホンモロコの成長を大きく促進した要素は、「水温」と考えられており、実験を行った時期(*2009年6月4日以降での記録)では、水田の水温は、最大で40℃になりつつも平均23.5~25.5℃となっていたそうで、ホンモロコが成長しやすい水温区に近いことが分かります。2011年の5~6月の琵琶湖沿岸部では、19.1±3.6℃(*最大で28.6℃、最小で12.7℃)と水田と比べた場合、水田の水温は高いことが分かります。初期成長の大きい水温区と水田での水温が重なるため、ホンモロコの成長に非常にいい環境であると分かります。

水田と天然水域で比較した時に「生存率」にも大きな違いが現れました。水田では、孵化から中干しまでで(*体長15.2㎜~21.9㎜)23.1%~43.9%、平均で「33.7%」になっていたそうです。一方の天然水域では、発眼卵から体長20㎜までで「2%」と推測されています。水田で生き残るホンモロコが、多く、生存に有利であるということが分かります。水田の場合、水温が高いが故、植物プランクトンを始め、プランクトンの成長・発生が多く早いです。つまり、エサが豊富な環境にあることも水田での生存率や成長の良さに起因しているのではないかと私は、考えています。

水田での養殖のしやすさ、生存率の高さなどが理由となって、滋賀県を超えて養殖されています。滋賀県では、水田で育てたホンモロコを中干し後などに実施しています。その成果も重なってホンモロコの個体数が増加していると考えられています。

ホンモロコは、「回帰性」をもっています。それは、「水田」においても同じで、水田周囲の環境を産卵場や稚魚の育成場としても利用していることも明らかになっています。水田とその周辺環境が、かつては多くあった内湖としての役割を担っていることが読み取れます。水田とはどういう所か?稲をだたただ生産するだけの工場ではなく、生き物の好む環境を創出し、そこへ生き物が進出している。つまり、人の働きによって自然が提供される場であることが見えてくると思います。

6.4章のまとめ

ホンモロコを巡る現状に対して、私は、希望が持てると思います。その根拠は、産卵に帰ってくる個体がいる上での個体数の回復です。琵琶湖での再生産ができっている上での回復であり、環境的な回復も伴っているのでないかと思われます。

タナゴの回復もホンモロコの回復とかなり繋がると思います。シロヒレタビラは、オオクチバスを駆除した結果、回復したこと、そして、「水系」を移動する生き物であることが分かります。マタナゴやゼニタナゴもオオクチバスを駆除しつつ「水系」を移動して回復したことが明らかになっています。ホンモロコもオオクチバスの脅威にありつつ「琵琶湖水系」を利用する生き物です。タナゴと置かれた状況は、かなり共通している所が多いです。タナゴの保全が、ホンモロコの保全に繋がる所も多いのではないかと思われます。

しかし、ホンモロコを本気で回復させるのなら、「内湖の復活」と特に、「水位操作」にこそ取り組むべきだと思います。これが始まったからこそ、卵の生存に大きく関わり、ホンモロコは数を大きく減らしました。確かに回復傾向にあるとはいえ、現状の個体数が十分とはまだ言えません。水位操作は、ホンモロコだけでなく、フナやコイなどの他の生き物にもいい影響が出ると考えられます。人の生命や居住に大きな影響が出るため、すぐにやめることは難しいのは分かっていますが、生物の視点でも見直されるべきものだと思います。

7.ホンモロコから何が見えるのか?

今回のブログでホンモロコは完結します。ホンモロコというたった1種の魚でも、何をテーマにしてホンモロコを見るのかで、見えることやわかることは、かなり違います。ここまでの内容を通して改めて「生物多様性」と「生態系サービス」の大切さを理解してほしいです。

ホンモロコという生物は、タモロコと比べ、琵琶湖の中でどういう生態を持っているでしょうか。琵琶湖という特殊な環境に適応・進化した結果、生まれた生き物です。そして、食う側であり食われる側である中間的な生き物、琵琶湖の生態系を作る重要な存在です。つまり、琵琶湖の「進化の写鏡」と「生態系の構成員」であり、ホンモロコを守っていくことは琵琶湖を守ることと同意義です。

ここからを読む前にもし第2章(*特に歴史の部分)を読んでいない方がいたら、2章を読んでから来てください。生き物を守っていく理由は何でしょう?その答えの一つは、「人類が恩恵を受け続ける」ためです。ホンモロコは、人類、特に、日本人に何をもたらしたのでしょう?「食」と「文化」であり、これらは今だけのものではありません。縄文時代から利用があり、ホンモロの利用は、琵琶湖だけでなく日本全国へと拡大しているのが現在です。ホンモロコが、歴史的に利用され続けた結果、今の利用と恩恵があります。これは、ホンモロコに限った話ではありません。過去から利用されていた生物、これから利用される生物がいます。つまり、生物を保全するというのは、これまで人が作ってきた歴史や文化という過去からの関係を守り、これからの未来を作っていくことと合議であるということです。全4章を通して、生物を守る理由について一番言いたかったことです。だからこそ、ホンモロコの利用が過去と未来で繋がることを知り、生物を保全する大切さこそ理解し、そのきっかけになって欲しいです。

しかし、ホンモロコは恩恵を与えるだけではありません。「管理」を怠ると「外来種」として「自然の破壊者」へ置き換わります。恩恵を与えるだけの人間の都合のいい生物でもない、「管理」の大切さも教えてくれる存在になります。

ホンモロコではテーマを変え、何が見えてくるのでしょうか?とても多くのものが見えたのではないでしょうか。進化、生態系、歴史、文化、外来種、環境問題…などと挙げられます。ホンモロコから学べること、見えるものは多いです。そういう所にこそホンモロコという生物の魅力が詰まっているのではないかと思います。皆さんは、ホンモロコという生物についてどう感じましたか?

以上になります。私が今まで作成したブログの中で、一番の長編になりましたが、今回の完結までお付き合いくださり、本当にありがとうございました。次回もお楽しみください。

8.謝辞

今回のブログを記述するにあたって、多くの方の協力がありました。うぱさんから、全ての章でイラストを借りました。sakanazukiさんとサイタマさんからは、タナゴの写真をお借りしました。ここにて改めてお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。