外来種は強者か?ー共存する危機と脅威

1.初めに

おはようございます。こんにちは。こんばんは。IWAOです。今回は、「外来種」をテーマにした内容を書きます。「外来種」と言われた時に皆さんが思い浮かべるイメージは、「強者」、つまり、世界で大繁栄できた「成功者」だと思います。では、外来種は、なぜ、導入先で拡大できたのでしょうか?「強いから」というのも一理あるかもしれません。では、外来種の「強い」とは、どういうことでしょうか?また、外来種が、決して「強い」とは言えない一面をもっているのもご存じでしょうか。外来種を取り巻く複雑な状況は、どのようなものか、何故、外来種は猛威を振るうようになるのかについて考えながら、ご覧ください。よろしくお願いします。

2.外来種とは何者か?

まず、最初に外来種とはどのような生物かについて解説していきます。外来種とは、環境省では以下のように説明されています。

私が考える外来種の定義のポイントは、2つに分解することができ、特に1つ目(赤文字)が最大のポイントになります。

外来種の定義で一番気を付けてほしいのは、「人によって連れてこられた」です。「本来、その場にいなかった」だけでなく、意図的・非意図的に関わらず人間活動を介して連れてこられた生物を外来種と言います。例えば、ツバメやアホウドリのような渡り鳥、サケ、ウナギのような大回遊を行う魚などは、「自らの足で生息地を拡大・移動している」ため、外来種ではありません。つまり、自らの足で生息地を世界中に拡大した人間も外来種ではありません。有名な外来種である、ブラックバス、ブルーギル、ミドリガメ、アライグマ全ての共通点は、経緯は何であれ、自らの足で日本に来たわけではなく、「人間によって原産地から連れてこられたこと」になっています。

非意図的な導入によって、本来いなかった場所に定着した生き物も外来種となります。つまり、持ち込む意識が無くても何らかの人間活動に付随して、定着した場合です。代表例は、セアカゴケグモとムネアカハラビロカマキリが挙げられます。セアカゴケグモは木材を輸入した際に、ムネアカハラビロカマキリは中国から輸入された竹箒に付着した卵がきっかけと考えられます。

外来種について、もう1点注意すべき点があり、今回のテーマでもあります。それは、「国内由来の外来種」がいること、つまり、「国内外来種」です。代表例として、北海道と沖縄のカブトムシ、オヤニラミが挙げられます。例えば、カブトムシは、北海道と沖縄、一部離島を除くほぼ全域に生息する甲虫ですが、ペットとして持ち込まれた個体が逃げ出し、定着したと考えられています。つまり、国内の生き物でも、「人間」が「本来いなかった所に連れてきた」場合、外来種になります。

*Rickyさんのこちらの動画が、外来種の定義と問題点を非常に分かりやすく深く解説されています。こちらの動画も是非、ご覧ください。

皆さんは、外来種というと「でかい」、「繁栄者」、「成功者」…などと「強者」のイメージがあると思います。確かに、外来種の代表格である「ブラックバス」は、日本だけでなく世界中で猛威を振るっています。しかも驚くべきことに、アメリカで自然分布していない地域ですら、「国内外来種」として大問題になっているほどです。その上、ペットとして愛されてたまらない「ネコ」も何種類もの生き物を絶滅させ続けている世界最悪級の外来種です。外来種は、確かにその地域の生態系を破壊する大きな脅威です。因みに、ネコとブラックバスは、駆除する際にも一部のカルトによって、大きな妨害を受けるややこしい問題を抱えています。日本だけでなく、世界中で、共通して脅威になる外来種は、多いです。詳しくは、下の動画をご覧ください。

ここからが本題ですが、外来種として猛威をふる生き物は、実は「絶滅危惧種」でもあるということは、ご存じでしょうか?マスコミ報道やYouTuberも外来種についてどのような被害を出しているのか、ペットを安易に野外に離してはいけない注意喚起となる内容が中心です。しかし、外来種が、定着先で被害を出しているだけなく、原産地では絶滅危惧種になってしまっているというかなりおかしな状況にあるのも事実です。外来種だが、絶滅危惧種である生き物として、今回は、オヤニラミとニホンイタチを取り上げ、なぜ、絶滅危惧種であり、侵略的外来種になってしまったのかについて説明していきます。

3.オヤニラミ

最初に紹介する紹介する外来種は、「オヤニラミ」になります。オヤニラミは、学名を「Coreoperca kawamebari」といい、スズキ目ケツギョ科に分類される日本の淡水魚です。自然分布は、京都府の桂川・由良水系より以西の本州、四国東北部、九州北部になります。最大全長が、12~13㎝にしかならない小型~中型の肉食の淡水魚になります。

*ここで、うぱさんのオヤニラミの動画をご覧ください。どのような魚で、どのような問題を抱えているのか、非常に簡潔に説明されています。

岡山県の自然分布域で獲られたものだそうです。

オヤニラミの生態の最大の特徴は、「オスが子育てをする」という点になります。ススキ、ヨシ、ササなどの葉や茎の水中部分を利用して、産卵床をオスが作り、メスが産んだ卵と稚魚を守るという生態をしています。

(*筆者作成)

・オヤニラミの危機

オヤニラミは、現在、絶滅危惧種となっており、環境省のレッドリストでは、絶滅危惧Ⅱ類に指定されており、これは、ウナギ(*絶滅危惧Ⅰ類)の次に絶滅のリスクがある状態になっています。オヤニラミが、絶滅しそうな理由は、河川改修による生息地の破壊、外来魚の放流、「愛好家による乱獲」が主な原因になります。生息地が人間の生活する場所と被ってしまうため、その影響を強く受けます。原産地では、非常に危機的な状態になっており、京都の桂川水系では野生絶滅し、徳島や香川県では、採取が禁止になっているほど深刻です。

開発だけでなく、「遺伝子撹乱」や「外来種」もリスクになっています。「遺伝子攪乱」の場合、愛好家による採取を経由し、飼えなくなったものが、野外に放されてしまうものになります。香川県、徳島県では、本来のものではなく他地域の個体群が確認されているそうです。「外来種」の場合、オヤニラミに似ているコウライオヤニラミが、注目されます。オヤニラミは流れが緩やかな環境に生息し、コウライオヤニラミは流れのある環境に生息するため、両者が、鉢合わせて競合することは、まずないと思われます。しかし、コウライオヤニラミは、全長の最大が、30㎝ほどと非常に大きく、オヤニラミとも生態が、共通する所も多いです。現在は、宮崎県大淀川水系の萩川の定着が確認されており、日本全体での脅威になっていませんが、後程のオヤニラミでの脅威と合わせて考えれば、今後の侵略に注意しなければならない外来種であるのは、間違いないでしょう。

・オヤニラミの脅威

ここまでの内容で、オヤニラミが、絶滅危惧種として、危機的な状況にあることを理解してもらったと思いますが、オヤニラミは、同時に「国内外来種」であり「侵略性が高い」こともわかっています。中部〜関東地方では、外来種として定着しており、滋賀県では「指定外来種」になり、許可のない飼育が禁止されるほど、厳しい規制がかけられています。

定着先の東京都で採取されたものだそうです。

水中で撮影し、採取はしていない個体だそうです。

定着先の熊本県で採取されたものだそうです。

定着先の滋賀県で採取されたものだそうです。

定着先の東京都で採取されたものだそうです。

兵庫県で獲られ、移入個体だと思われます。

兵庫県の定着個体だと思われます。

滋賀県で採取されたそうです。

現在も、東へと生息地が拡大し続けており、2020年には、静岡県伊豆半島で1個体が確認され、2022年には、三重県北部で、17個体が確認されました。これは、三重県でははじめての記録です。2023年では、滋賀県の宇曽川で初めて採取されたました。この採取に関しては、産経新聞、NHK、読売新聞のような大手メディア、地方紙である中日新聞も記事を出しているくらいです。ここまで多くのメディアが、オヤニラミの記事を出すということは、オヤニラミの定着に危機感をもっていることの表れではないかと感じました。

オヤニラミが、ここまで定着先を拡大した要因は、「飼育者による放流」が原因になります。飼育できなくなった個体が、離されたのではないかと考えられます。つまり、飼育者側のモラルの低さに原因があるということです。どこのものであれ、生き物を安易に野外に離すという行為はやめてほしいです。

オヤニラミの外来種の脅威として指摘されている点は、「食性」です。肉食で口に入るものは、何でも食べるため、在来種に対する競合と捕食によって、在来種が減少していると考えられます。自然分布域と定着先での食性の比較の研究がされています。オヤニラミの食性は、成長するにつれ、食べる項目の幅が広くなることが特徴です。幼魚〜成魚までで共通するのが、水生昆虫を中心に捕食することであり、ある程度の大きさを超えるようになるとエビ、場合によっては、魚(*飼育下でメダカを食べていることが確認されている)まで捕食することが、確認されています。

オヤニラミの食性を調べた研究では、胃の内容物を確認、比較を行ったものがあります。自然分布域である島根県の「出羽川」では、カワゲラやトビゲラなどの6項目のみの捕食を確認していましたが、定着先である滋賀県の「河辺の森と大山川」では、上記に加えた2〜3倍の項目の生き物を捕食していることが、胃の内容物から確認されてます。それだけでなく、幼魚(*SL40㎜以下)の個体で、食性を調べた場合、「出羽川」の場合、カゲロウ目とトビゲラ目の幼虫のみの確認でしたが、「河辺の森」では1個体から最大8項目、「大山川」では1個体から最大7項目が確認されました。定着先では、本来からの食性も確認されており、「河辺の森と大山川」では、SL50㎜以上の個体はエビが、「宇曽川」では、70㎜以上の個体から、エビと魚が確認されています。

(*筆者作成)

上記のことをまとめると、「オヤニラミは定着先で自然分布域以上の食性を拡大している」ということを示す内容であることがわかります。これらの結果から「食性の拡大によって在来種に対する捕食圧と競合が懸念される」ということが言えるのではないかと考えます。また、「定着先での食性の拡大」は、後程詳しく説明することになりますが、オヤニラミが、外来種として非常に大きな脅威になることを示し、注目されるべき研究成果だと考えています。

・オヤニラミはなぜ脅威になったのか?

ここまでの記述から、オヤニラミは、食性が、在来種にとって大きな脅威になっていることがわかったと思います。しかし、オヤニラミの食性について調べていた時、私は、ある外来種と非常に共通しているなと感じました。それは、ブラックバスとブルーギルです。(*ここからは、バスまたはギルと表記)彼らとオヤニラミでは、「食性以外」の面でも共通することがあります。それは、以下の図で示す3点になります。

(*この章での記述は、私の考察となります。)

(*大阪自然史フェスティバルにて撮影)

(*大阪自然史フェスティバルにて撮影)

①では、バスとギルは同じ肉食性です。食性で共通している点は、「成長することで、食性が変化する」という点と、特に、「定着先で食性が大きく拡大する」という点が注目されます。バスの場合、伊豆沼で確認された例では、ミジンコからコイ科仔魚へと成長するたびに変化します。また、定着先では、魚類中心の食性または甲殻類中心になるなどと柔軟な食性を表しており、このような生態が、ブラックバスを世界的な侵略的外来種にする強さではないかと思います。

「定着先で食性が大きく拡大する」という点で、ブルーギルとオヤニラミは、大きく共通します。ギルの場合、原産地でギルとその同属種と近縁異種の食性で注目される研究があります。ギルとその仲間は、「原産地では、口が小さく、生涯を通して動物プランクトンやユスリカ幼虫が中心になり、場所によっては、利用する中心は変わる」と指摘しています。しかし、定着先である琵琶湖や大原大池では、原産地と食性が違っていることが、確認されています。河原大池では、水草を中心としつつ多様な生物を食べていることが、九人されています。琵琶湖では、エビを中心に食べていることが、確認されています。つまり、定着先で、食べるものの幅が大きく広がってることが、確認されているということです。このように定着先で、食性が変化する理由について、『川と湖沼の侵略者ブラックバスーその生物学と生態系への影響』という著作では、「競争解放」が起こったからと説明しています。この競争解放については、著作において、非常に興味深い記述があります。

…(中略)…このように同属種を欠く我が国のギルは、北米のギルが、同属種などとの種間競争のために捕食できないエビ類や魚など多様な食生生物を利用していることから、機能形態的制約を乗り越えて食物ニッチの幅を広げている、つまり競争開放(competitive release,生態的開放,ecological release ともいう)の一つの証拠を示すものとして興味深い。…(中略)

ギルの原産地では、同属種がおり、それとの競合によって、利用できるエサや資源が、限られてしまっていますが、日本には、ブルーギルの同属種がいないため、利用できるエサや資源を増やすことができます。つまり、日本には、ブルーギルのライバルがいないということです。

オヤニラミの場合、定着先である滋賀県の「河辺の森と大山川」で、食性が拡大していることを指摘しました。オヤニラミの場合も、定着先では、ライバルがいないため、本来の自然下では、利用できないものが利用で切るようになったのではないかと考察しています。

②については、バスもギルもオスが巣を作り、その巣にメスが産卵をするという繁殖法をとっています。どこに巣を作るのかという違いはあれど、同じ繁殖法をとっていることが分かります。親が仔魚を守ることで、独り立ちをする時には、天敵が少なくなり、生き残りやすくなります。

③では、「特定の独自に派生・進化した属または種である」ということが挙げられます。バスやギルは、スズキ目サンフィッシュ科に分類され、北アメリカ大陸の一部で独自に派生した属・種になります。特に、バスの場合、北アメリカの東側(メキシコ合衆国からミシシッピ川水系を経てアパラチア山脈の西側)が自然分布になります。つまり、バスやギルは、北アメリカのどこにでもいる普通種ではないということです。バスの場合、アメリカ国内でも釣りとしての人気が高く、各地で放流されています。それゆえ、バスの放流によって、在来の虫や魚がいなくなるなどと「アメリカ国内」においても「国内外来種」として非常に大きな脅威になっています。一方のオヤニラミの場合、スズキ目ケツギョ科に分類されます。ケツギョ科の魚は、日本のみで生息も西日本のみになります。スズキ目までという所は、共通していても「一部の地域に生息し、他の地域に似た分類がおらず、定着先で拡大している」ということ、つまり、「拡大の仕方」は、共通しているのではないかと思われます。

①~③の内容をまとめますと、オヤニラミとバスギルは、「独自に派生した属・種」であり、①や②のように「独自の生態を持つ」からこそ、「共存した生き物がおらず脅威になりやすかった」のではないかと思われます。また、日本の淡水魚の多くは、コイ科です。コイ科の多くは、バラマキ型の繁殖法が多いです。しかし、オヤニラミのような子育てをするという繁殖法を採用する生き物は、あまりいないため、繫殖法が、大きな差になったのではないかと考えています。また、バスやギルとも共通することが多いため、オヤニラミの駆除の際には、バスやギルの駆除のノウハウや技術が生かせるのではないかとも感じました。

4.二ホンイタチ

ニホンイタチは、食肉目イタチ科イタチ属に分類され、学名を「Mustela itatsi」と言います。本州、四国、九州と伊豆大島、小豆島などの周辺諸島に自然分布しています。ニホンイタチは、現在では最大3亜種に別れるとされています。屋久島・種子島に生息するコイタチ、伊豆大島に生息するとされるオオシマイタチ、それ以外の基亜種である「ホンドイタチ」の3つです。ただし、各島しょでは、独自に進化したであろうその地域固有の地域k大群がいることも分かっています。つまり、日本のイタチと言っても一言では言えない存在になります。また、この地域個体群の存在が、ニホンイタチでのテーマです。

(*ここでのニホンイタチは、原則、ホンドイタチのことを指します。)

めちゃくちゃ可愛いです。

ニホンイタチの研究では、大陸のものと日本国内同士のもので、どのような系統関係にあるのかが、注目されている研究になります。

大陸のイタチである「シベリアイタチ」とニホンイタチを比較した場合、かつては同種とされていましたが、今では、両者を別種と扱う見方が有力で、違いが多く見られることも分かっています。まず、遺伝子の分子系統解析が、一つの根拠になっています。シベリアイタチとニホンイタチのミトコンドリアDNAの分析から、236万年前に分岐したとされており、両者の塩基配列も調べた際、約4〜6%の違いが見られたことも明らかになっています。そして、染色体についても比較した際、数は38本と同じだったのですが、13番目を中心にして、染色体同士で比べても違いがあることがわかります。

日本では、対馬にて自然分布しています。

(*ネコ展にて撮影)

シベリアイタチとニホンイタチの「形態」を比較しても違いはあります。1番の特徴は、「尾率」、頭胴長に対する長さが、半分以上あれば、シベリアイタチになります。つまり、シベリアイタチの方が、尾は長いということです。これだけでなく、全体的な体の大きさを比較した際、シベリアイタチの方が、大きいというのも特徴です。

シベリアイタチとニホンイタチを比較した際、塩基配列、分岐年代という遺伝上での違い、尾の長さという形態の違いから、両者には多くの違いがあり、別種であるといえるのではないかと思われます。

一方、ニホンイタチについても国内のもの同士を比較した際、興味深いことがわかりました。ニホンイタチのmDNAの系統解析から、本州(伊豆大島含む)、四国、九州(屋久島、種子島含む)の系統に分けられることがわかりました。それだけでなく、本州系統同士の変異幅は、面積的に本州の方が大きいにも関わらず、四国や九州の系統のものほど大きくないこともわかっています。本州系統のものは、縄文時代が始まった辺りから広葉樹が広がったのと合わせて一気に北上したため、変異が小さいのではないかと考えられています。mDNAでの系統だけでなく、「形態の違い」についても研究は行われていますが、まだまだ研究の蓄積が足りてないのが、実情です。一例として、鹿児島県北部と屋久島および、甑島列島、上甑島列島で頭骨標本を比較した際、2島のものは、鹿児島のものよりも大きいことがわかり、島の中に競走種がいないことが要因と考えれれています。ここまでの記述で、ニホンイタチと一言で言っても、あり方が、多様であることがわかります。

*過去に私が、記述したブログで、イタチにつても書いています。佐渡のイタチについてです。こちらも是非、ご覧ください。

•ニホンイタチの危機

ニホンイタチは、今、絶滅の危機にあり、IUCNのレッドリストでは「準絶滅危惧種」に指定されています。日本国内でも、特に、西日本と都市圏で絶滅が心配されています。絶滅に追いやられている原因は、主に二つ挙げられ、「生息環境の悪化」と「外来種シベリアイタチ」になります。生息環境の悪化は、水田の減少や都市化による生息地の減少です。

もう一つの原因である「外来種シベリアイタチ」が、ニホンイタチの危機のメインテーマになります。シベリアイタチによる危機は、「競合」と「遺伝子攪乱」になります。シベリアイタチは、過去に毛皮を手に入れるために輸入され、一部の個体が、遺棄または逃がされ、日本に定着して西日本を中心に拡大しています。まず、「競合」では、シベリアイタチによって、日本イタチが追いやられてしまうことが、挙げられます。シベリアイタチとニホンイタチでは、生息地が被らないこともあると聞きますが、被った場合、ニッチを巡って争ってしまうことが予想されます。まして、シベリアイタチの方が、体が大きいこともあり、ニホンイタチの方がやられてしまうでしょう。

何よりもシベリアイタチによる脅威で一番まずいと思ったのが、「遺伝子攪乱」です。先程の説明から、シベリアイタチとニホンイタチの両者で違いがあることを記述しましたし、ある文献では、両者は「交雑しない」とも書かれています。しかし、福井県の高校生(*当時)が、シベリアイタチとニホンイタチは「交雑する」ことを明らかにしました。母親がニホンイタチで父がシベリアイタチの雑種個体です。これは、違うもの同士の交雑です。染色体の違いなどもあることから、両者の違いは大きいため、亜種間の交雑の場合よりも事態が深刻な方向に向かうのではないかと思われます。

*遺伝子攪乱による危機とはどのようなものか、こちらも合わせてご覧ください。

•ニホンイタチの脅威

上記のように、ニホンイタチの置かれている状況は、非常に危機的なものであることが分かります。しかし、ニホンイタチは、「国内外来種」としても日本国内、特に、島しょに大きな悪影響を与えていることが分かっています。イタチが島しょに入りこんだ結果、現地の自然や生態系にどのような影響を与えたのかもわかっています。まずあげられる例の一つが、宮古島です。こちらでは、ミヤコカナヘビが、イタチの糞の中から見つかり、ミヤコカナヘビの減少にイタチの捕食が、関わっていると思われます。

(*神戸どうぶつ王国にて撮影)

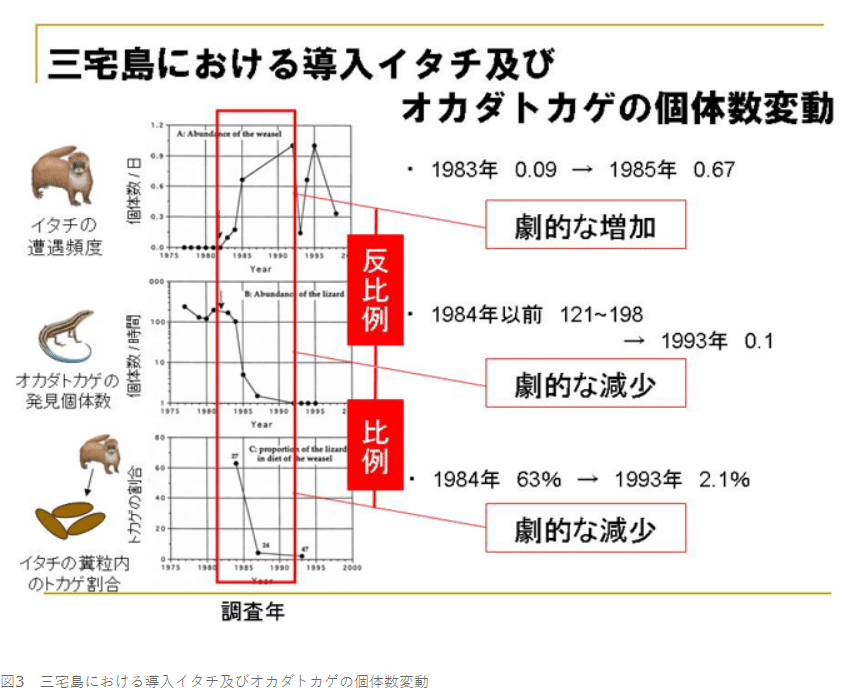

伊豆諸島、特に、三宅島では、ニホンイタチが導入された後、島の生態系がどのように変化したのか、その過程も調査され、ニホンイタチの導入が、非常に影響のあるものだったことが分かりました。三宅島では、導入が2回行われ、1回目は、1975年~76年にオスのみの導入、その後の非意図的、経路不明の放獣が行われ、ここでオスとメスのペアでの導入がされたと考えられています。導入後にコジュケイとオカダトカゲ、特に、トカゲの減少が深刻化しました。1984年イタチの糞の内容物を調べた時、オカダトカゲが、40~80%を占めていたことが明らかになりました。イタチが、どれだけのトカゲを「一日で」捕食しているのかを計算したところ、オスの場合は9匹、メスの場合は、4匹という結果になりました。オスの場合は、「シマヘビの30倍ものトカゲ」を捕食しているという結果です。10年後の1993年の再調査では、オカダトカゲが全体に激減していることもあり、トカゲは全体の0.6%へ減少し、アオスジムカデが、24.4%へと移行しました。10年での以降から、イタチは、特定の餌を食べるスペシャリストではなく、その時に手に入りやすいエサを食べるという捕食行動をしていることが分かります。

イタチによって、トカゲが激減したことは分かりましたが、大きな被害を受けたのは、トカゲだけではありません。サシバのような上位捕食者も被害者です。トカゲが見られなくなったのに合わせてサシバも見られなくなりました。サシバの餌は、トカゲになるため、イタチとサシバは競合種になります。トカゲは、イタチに対しての防御手段を持たなかったために激減し、イタチにトカゲというエサを独占されたため、競争排除されたと思われます。

サシバだけでなく、競合種も変わり、トカゲとエサであるミミズを競合する「オオクロツヤゴミムシ」の量が多くなったということです。ライバルであるトカゲがいなくなったことで、トカゲと競合していたエサを独占できるようになったと思われます。

(*フリー画像を使用)

トカゲがいなくなり、イタチが上位捕食者になり、サシバが排除されたことで、生態系は大きく変わったことが分かります。下の図のように生態系の連鎖を単純なものにしてしまったということです。これは、本当にいい意味での自然でしょうか?

ニホンイタチが、島しょに定着することによる悪影響は、従来の生態系を破壊することだけではありません。島しょにかつて生息していた在来イタチに対しても大きな悪影響を与えます。「競合」と「遺伝子攪乱」です。私が確認しているだけでも、五島列島、新潟県の粟島、佐渡島、山口県の見島が挙げられます。その土地で生きていくために適応した形態をとっていると思われます。導入されたニホンイタチとの交雑によって、その形態が薄れ、消されてしまう、または、競争によって排除されてしまうことが、予想されます。

今、石垣島でゴルフリゾートを作ることによる自然破壊が、問題になっています。この活動では、カンムリワシを象徴に活動を行っています。何故、カンムリワシを守るのでしょうか?それは、カンムリワシが、石垣島の生態系を守るために連鎖するからです。つまり、カンムリワシそのものの個体を守るだけなく、カンムリワシの生息する環境とカンムリワシを取り巻く生物たちの保護も合わせて考えなければいけないということです。これは、同時に、カンムリワシという生態系の頂点の存在によって、生態系の状態が反映されているということです。石垣島でゴルフリゾートが開発されたら、基盤となる自然がなくなり、カンムリワシが生息することができなくなってしまいます。一方、三宅島では、イタチが入り込んでしまったことで、エサ生物がいなくなり、サシバが見られなくなってしまいました。カンムリワシ、サシバの双方を全く同じことと見ることは、難しいですが、頂点捕食者がいなくなることが、大自然破壊を意味することは、共通します。つまり、ニホンイタチの導入は、石垣島にブルドーザーを通して自然破壊をすることと同質の自然破壊であるということです。外来種による自然破壊の威力が大きいことの認知は、まだまだ低いのではないかと思われます。

・ニホンイタチはなぜ脅威になったのか?

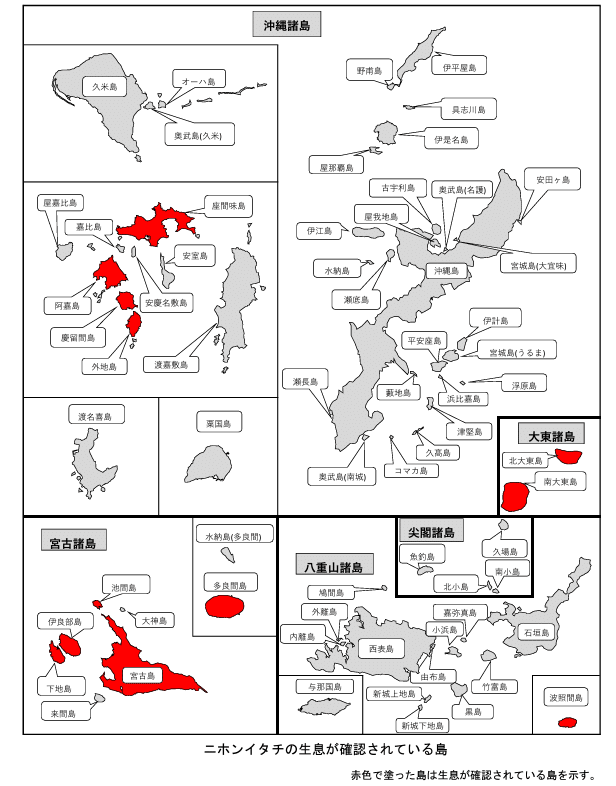

ニホンイタチは、日本の各島々に定着しています。沖縄県でも下の図のように、また、どこにどのように導入されたのか、その記録も多くあります。このような記録を見たら、ニホンイタチは、偶然島しょに定着してしまったわけではないと考えられます。当然、人の手によって「意図的に」行われています。

ニホンイタチが導入された最大の理由は、「ネズミの防除」であり、三宅島でも同じ理由です。家や畑にネズミが出てきてしまし、糞尿や農作物の食害を受けてしまい、そのネズミを駆除する目的で、イタチが島々へ離されました。第二次世界大戦後では、植林の際の苗木を食べてしまう野ネズミの被害防止のためにニホンイタチを増殖し、放獣することが、積極的に行われました。また、「太平洋の島々にニホンイタチを放しネズミをコントロールする」という今から考えればぶっ飛んで頭がおかしいとしか言えない構想もあったそうです。つまり、ニホンイタチを天敵として利用して被害を抑える「生物防除」として利用しようとしていたということです。

結果は、先述したとおり、大きなマイナスを残しました。島しょの場合、生物相の移り変わりも穏やかだったり、大陸や本島との隔離も大きいことが考えられます。それゆえ、天敵も存在しないことが考えられ、天敵に対する対抗手段がないことも考えられます。そのような状況にある中で、侵略性の高い外来種が入り込んだ場合、対抗手段のない在来の生物は、やられっぱなしになります。ノネコや野ネズミが入り込んだ島で、在来種が多く絶滅する理由はここにあり、ニホンイタチも同じ理由で脅威になっているということです。まして、島によっては、入り込んだ生物が、何段階も飛び越えた捕食者であるため、捕食圧が非常に大きくなってしまうこともあります。

もしかしたらですが、何か似た例を思い起こした方もいるかもしれません。それは、マングースによるハブの抑制ではないでしょうか。こちらは、マングースをハブによる被害を減らすために導入したもののハブではなく、在来の生物の方に対する強い捕食圧になってしまったというただ「損害」を出しただけで終わりました。マングースは、有名な例ですが、外来水草を駆除するために導入したソウギョが、在来の水草を食べつくしてしまったという事例もあり、こちらも在来の水草を食べつくすという結果で終わりました。つまり、「天敵という毒を使ったが、ただの猛毒になっただけ」という結果が残った事業です。生物防除は、「積極的に取るべき手段ではない」ということ、「生物は人間の理想とする通りには行動しない」ということ教訓が残りました。まして、ニホンイタチを含めれば、日本という国は、生物防除を多く行い、失敗していることが分かります。大陸のオオカミを離そうなどという極めて不味い話もありますが、外来種を安易に野外に離してはいけないこととそれによる被害は、どのようなものがあるのか、それを説明するのに十分な事例であると思います。

5.外来種に対する誤解

ここまでの説明で、外来種であっても絶滅危惧種となってしまっている生き物が、多いことがわかります。しかし、私が説明した外来種は、極一例でしかなく、多くの外来種で、原産地では、絶滅危惧種となっているものもいます。琵琶湖のワタカやハス、養殖と自然のイワナ・ヤマメ、オオサンショウウオとチュウゴクオオサンショウウオなどと例を挙げれば、キリがありません。

しかし、外来種が絶滅危惧種ということを根拠に「外来種を受け入れろ」などと明らかに誤った言論に決して影響されてはいけません。このような言論のほとんどは、外来種の危機を説明しても、現在の生態系や自然のことを考えていないものが多いです。つまり、目先でしか見えていない現象でしか判断していません。ナショナルジオグラフィックの『外来種のすべてが悪ではない』という記事が、誤った内容の典型的な内容になります。この記事の内容を要約し、その誤りを指摘していきます。

①について

まず、①の内容ですが、現地の自然が十分に回復していない、食用での取られ続けてしまうのなら、まずは、そちらの対策から始めなければなりません。ただ、ここの内容のおかしい所は、「ハワイの自然を守るのか」または「コクビスッポン」のどちらを守るのかの選択にしていることです。コクビスッポンを駆除しつつハワイの自然を守るとするのなら、ノネコのように殺処分ありきではなく、「自然から取り除く」ようにすればいいです。ハワイから取り除いたコクビスッポンに対して、「保護施設」を作り、そこを拠点にして原産地に再導入すればいいです。「ハワイにいないこと」と「現地での保護」を両立する方法はあるということです。現地での状況が危機的で、絶対に保護すべきと考えるなら、保護施設の建設を含めた事業への投資は行われるべきだと思います。

②について

②の外来種と在来種でいい関係を作っているということですが、ここで取り上げらえた事例だと、クイナと外来植物のみの関係でしかないと思われます。つまり、クイナの一人勝ち状態になってしまっているのがいいことなのか?ということです。このような事例で勝手に喜んでいる人たちがいます。それは、ブラックバスとアメリカザリガニの関係です。ただ、クイナとブラックバスの両者は、共通した研究結果で十分に反論することができます。また、サメ社会学者Rickyさんもブラックバスの動画で、「別の外来種を増やさないために駆除するな」というバザーの主張に対して「バスを駆除するなという結論に持っていくのがおかしい」と反論しています。私は、このようなバザーの主張にに対しても別の答えを出したいと思います。

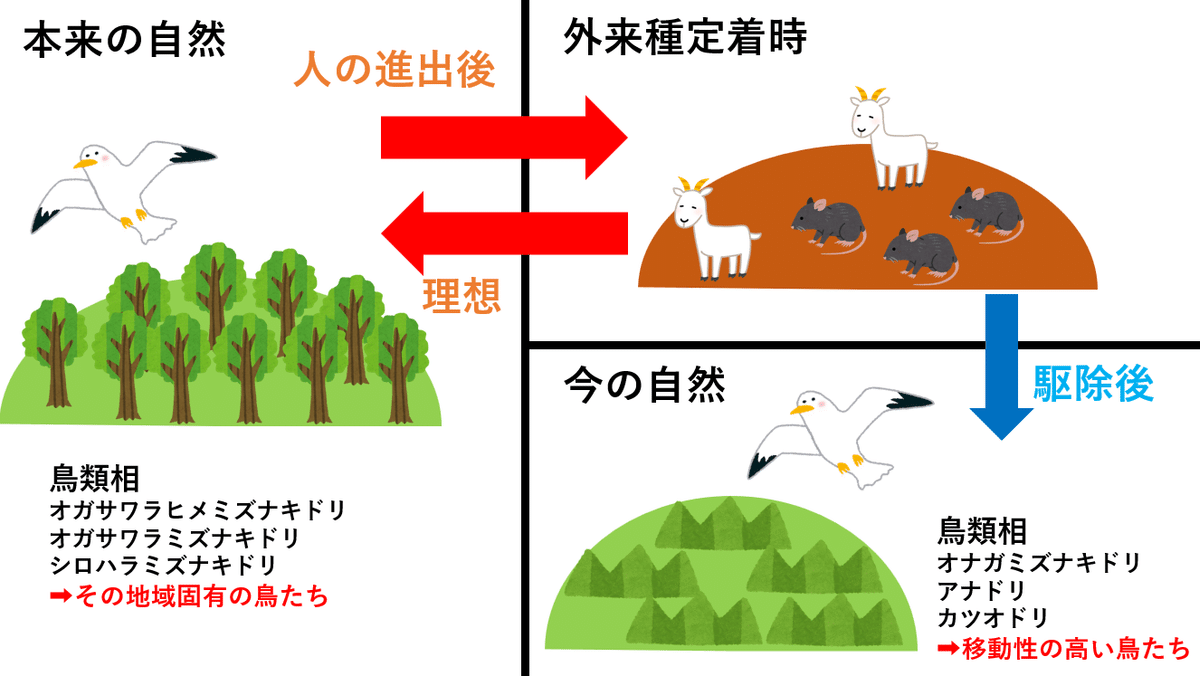

まず、クイナとブラックバスで、共通することとして、「取り戻すべき自然・生態系とはどのようなものか?」をはっきりさせず、「外来種の駆除=生態系の回復」と考えたことに問題があります。クイナの場合、外来植物との関係だけをみればいいわけではなく、バスの場合もザリガニのみ取り除けばいいわけではありません。これらの事例に対して、小笠原諸島の南島の過去の鳥類相と外来種駆除後の鳥類相を比較した研究があります。南島の鍾乳洞から見つかった過去の鳥の骨を調べた際、小笠原諸島を中心とする固有の鳥たちが、南島の中心となる鳥たちだったことが分かりました。ノヤギやネズミが、土壌の流出や種子や鳥の卵を食べることが問題視され、駆除を行い、根絶・低密度化した現在の鳥類相は、移動性の高い鳥たちが中心になってしまったということが分かりました。つまり、自然の回復にはなっていなかったということで、外来種駆除が、自然の回復に直結するとは限らないことが分かります。

クイナの亜種が利用している外来植物との関係性を見た場合、利用している外来植物を駆除しないのではなく、「外来種の植物が入り込む前に利用していた植物は何か、どのように利用していたのか」、つまり、「在来種同士の関係性」をはっきりさせ「元に戻すべき自然をはっきり」させれば、外来の植物を駆除しないという理屈は成り立たないと思われます。外来の植物を駆除して終わるのではなく、かつて利用していた植物を再導入するなどと本来の自然に戻すことも必要になると思われます。

南島の以外にも、外来種を駆除したものの生態系の回復に貢献しなかった例はあり、バスのように外来種を駆除した場合、別の外来種が増えってしまったような例(EX,オーストラリアのマッコリー島で、ノネコを駆除したら、ノウサギが増えた、オーストラリア大陸でディンゴを駆除したら、ノネコ・キツネが増えたなど。)があります。亘悠哉氏は、自身の論文で、外来種駆除でも別の外来種との関係性がある場合に以下のように注意すべきことをまとめています。

ブラックバスの場合、バスを駆除して終わらせるのではなく、バスの下の捕食者にあたるギルやアメリカザリガニなども同時に取り除かなければなりません。バスの場合、研究や駆除事業の蓄積もあるため、今後何が脅威になるのかも予想でき、予想される脅威は、取り除いていかなければならいでしょう。つまり、「目の前にある脅威だけ取り除いても外来種問題は解決しない」、「外来種同士の関係性も理解した上での駆除が求められる」ということです。また、バスとアメザリは、日本の生物との関係ではなく、外来種同士の関係です。これを日本の生態系の関係ということが、根本的におかしいですが…

③について

「在来」か「外来」かは、価値観でも何でもありません。外来種の定義でも説明した通り、「人間活動を介してその土地にいついたものなのかどうか」の過程の違いを説明したものでしかありません。「外来種だから日本に悪い生物」とも限りません。イネやカイコのような家畜も外来種です。しかし、彼らは、人の手を完全に離れた自然環境の中で、生きていくことはできるのでしょうか?つまり、外来種だから、何でも害を出し、駆除すべきとはなりません。外来種の中でも、特に、経済的または生態系に害の大きい外来種を「侵略的外来種」といい、「侵略性の高さ」が、問題視されています。

また、この記事で説明している「生物多様性を高める」という主張が、何を意味しているのか、理解ができません。これまでの例を見た場合、種数を増やした、または在来種との関係性を作ったことを指摘していると思われます。しかし、「生物多様性」の定義も合わせて考えた場合、これまでの在来種同士の関係をめちゃくちゃにし、一部の在来種との関係だけにとまってしまった。遺伝子で見た場合、訳のわからないハイブリッドを作った。これらの結果から、生物多様性を高めていると言えるのでしょうか。とてもいい結果になったとは言えないでしょう。

以上、①〜③の内容を振り返った場合、外来種駆除のデメリットと生態系の貢献についてうまく説明できているように見えます。しかし、今の研究から導かれた研究成果などでも十分に反論できるものばかりだと思います。また、生態系とはどのようなものか、生物多様性の定義なども合わせて考えた場合、外来種による生態系の貢献に対するおかしな点も見えてくるのではないでしょうか。

6.まとめ

以上が、外来種が危機であり今日でもあるという内容でした。外来種は、定着先で、在来種を食い尽くし、追い払い猛威を振るう「強者」のイメージだけでは決して説明できない一面があったことが分かります。つまり、外来種は、強者「ではない」ということが分かります。脅威であり危機であるという相反する言葉で表しても決して矛盾した表現ではないことが分かります。

では、何故、外来種は脅威になったのでしょうか。私なりには、2つの答えがあります。

今回、紹介したオヤニラミやニホンイタチには強く当てはまるものではないでしょうか。原産地では絶滅の危機にあることも合わせて考えれば、生物として最強だからではなく、「条件が合わさったから」脅威になれたということが分かります。

先述したようなナショジオのような記事について何がおかしいのかを説明しました。一見まともっぽいことを言っているようですが、地域の生態系の保全を考えての言動ではないことが分かる内容であったと思います。しかし、現在は、グローバル化が進み、地域単位だけではなく、「国際単位」での環境保全も求められる時代になります。国外由来の外来種でも、絶滅の危機にあるものも多くいます。このような複雑な状況にある生き物の保全について、まだしっかりした議論はされていないようにも思われます。よって、今後は、彼らをどのように保全していくのか、その地域の中に留まった対応だけでなく、国際的な協力も求められていくことになるのではないかと感じます。

以上になります。ここまで読んでくださり、ありがとうございました。

7.謝辞

うぱさん、サメ社会学者Rickyさん、マーシーさんをはじめとする方々から、動画や資料を引用させてもらいました。また、Twitterのフォロワーの方から、写真を提供していただきました。有益な情報や資料を提供されたすべての方々に心から感謝を申し上げます。

8.お詫びと訂正

バスの自然分布域を執筆当時は「アメリカ大陸の西側」と記述していましたが、「北アメリカの東側(メキシコ合衆国からミシシッピ川水系を経てアパラチア山脈の西側)」が正しいです。誤った基礎的な情報を載せてしまったことをお詫び申し上げます。

*2024/01/22