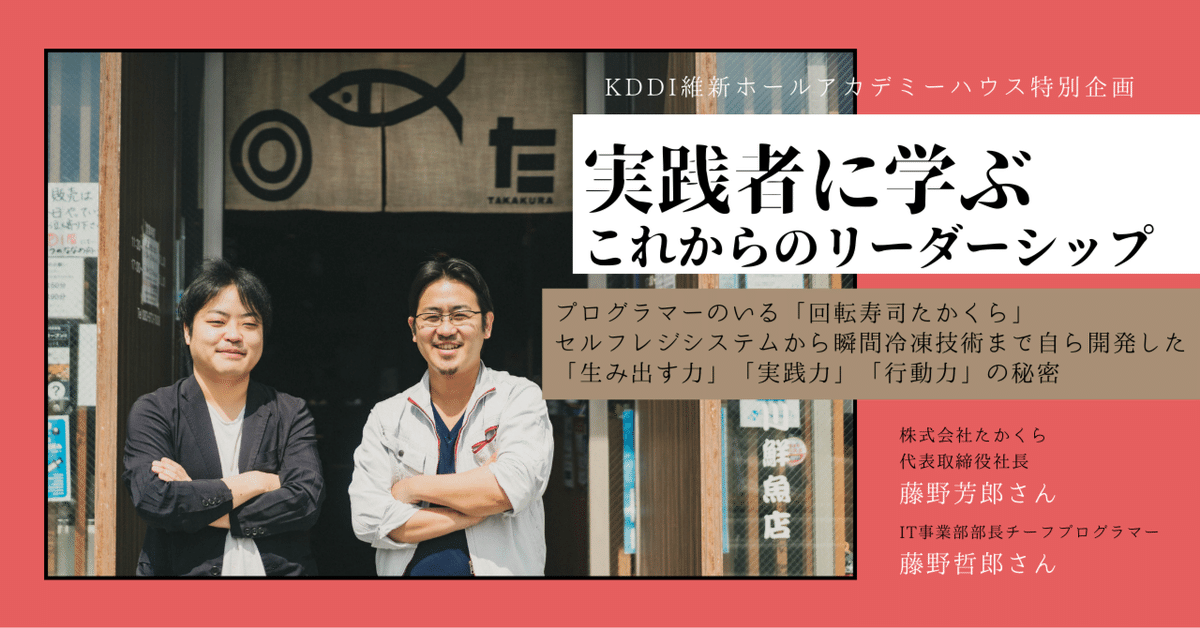

【実践者に学ぶこれからのリーダーシップ】プログラマーのいる回転寿司屋「たかくら」セルフレジシステムから瞬間冷凍技術まで自ら開発した「生み出す力」「実践力」「行動力」の秘密。≪アカデミーハウス特別企画≫

「うちは、回転寿司屋なんですけど、さしみの冷凍もやっていて。その瞬間冷凍の機械もうちが開発してるんですけど……」

回転寿司屋さんが瞬間冷凍機を開発?

「冷凍のお弁当を無人販売してて、そのレジシステムもプログラム組んでつくったんですけど、これが結構人気で……」

レジシステムを自分で作った?

何気ない会話の中にいくつもの「?」が浮かぶ。

新山口駅南口、新幹線の改札をでてエスカレーターを降りてすぐの場所に「回転寿司たかくら」はある。

新鮮なネタとお手軽なお値段。多くのグルメメディアにも取り上げられる人気店だが、その寿司のおいしさもさることながら注目すべきはその「効率化」と「開発力」だ。

瞬間冷凍機や、無人レジシステム。みそ汁機にスマホオーダーシステムまで、さまざまなものを自社でつくりあげ、実践している。

その開発力を生かし、いまは回転寿司屋だけでなく、無人冷凍弁当屋や、遊漁船など「魚」に関するビジネスにも広く力を入れているそうだ。

社長である経営者の芳郎さん(兄)とエンジニアであり、たかくらの様々なシステムを構築する哲郎さん(弟)。躍進するお二人の「生み出す力」「実践力」「行動力」の秘訣はどこにあるのか……

今回、KDDI維新ホール併設の次世代リーダーを育てるためのシェアハウス「アカデミーハウス」にてお二人にご登壇いただけることとなりました。

講義の前のプレインタビュー開催です!(カメラマン・ライター)

アカデミーハウスとは

KDDI維新ホールに併設した山口市が管理する次世代リーダーを育むための公共のシェアハウスです。

異業種の若手人材(学生・社会人)を対象にした居住型の人材育成施設で、本施設の独自プログラムである、哲学をベースとした時間共有型のキャリア開発「P.C.Tプログラム(Philosophy-based Career Development Through Time Sharing)」の提供等を通じ、山口地域を牽引する次世代のリーダーとなりうる自律した人材の育成等を目的としています。

株式会社たかくら IT事業部部長チーフプログラマー 藤野哲郎さん(左)ご兄弟

回転寿司屋たかくらについて

ー現在に至るまでの経緯を教えてください

芳郎さん(兄):2000年に先代にあたる私の叔父がここに店をオープンしました。当時僕が中学生で、夏休みとかは祖父の家で過ごしながら、朝から晩までずっと店を手伝っていましたね。

魚屋仕事は魚の粗が出たり、匂いがきつかったりするんですが今思えば人がやりたがらない仕事を都合のいい坊主としてやらされてたんだと思います(笑)

でもそんな裏方から、朝は市場に行って魚を運んだり、直接お客さんとやり取りしたり、回転寿司屋の仕事はその頃に一から学ばせてもらいました。その時から何となく後を継ぐというイメージはあったかもしれません。

その後私も一度金融会社に勤めていたのですが、一回会社を辞めて、ここの経営状況が悪くなり店を閉めるって言う話が出た時にここを買いました。それが8年前ですね。

人間関係の失敗から学んだ新しい店づくり

―新生たかくらをオープンするためにどんなことをされたんでしょうか。

芳郎さん(兄):金融で働いていた分、商売する中での必要な情報とか経済がどういう風に動いていくんかが頭のかに少しありました。先代も“いいものを、いい立地で売っている”のになぜ経営難になったのか、原因を調べていくと、バブル時代を生きてきた先代のどんぶり勘定、何よりスタッフの管理不足が大きな要因ということが分かってきたんです。

そこでまずはスタッフの入れ替えと、人件費の底上げを行いました。

スタッフに対して手厚い環境を整えることによってお客様に還元する。そして利益が上がる。その上昇的な回転ができるようにしたんです。加えて店のリフォームを少しして。

そうして、2014年7月10日、新生たかくらをオープンしました。

飲食店はただ食べ物を売るのではなく。結局人と人との商売。クレームがあるにしても実は提供される料理に対してではなく。人に対するものが多かったりします。誰とどんな気分で食事をしたかなど、そっちの環境に対する情報の方が印象に残ってしまうものなんですよね。

餅は餅屋。魚は魚屋。

芳郎さん(兄):実は一度僕も飲食店を経営して失敗した過去があって。

6年前は串揚げ屋さんをやっていたんです。そこでの失敗の原因が先代のたかくらと同じ、「人の管理不足」でした。その時の店長が根っからの職人で、板前として料理は申し分ないんですが、コミュニケーションがうまくいかず。当時は年齢が離れたスタッフなど、感覚にギャップがあるスタッフを扱うのにまだまだ実力不足だったのだと思います。

そのあと先駆けたことをやろうと思って駄菓子屋バーもやりました。駄菓子だけでなくテ-ブルゲームを置いてみたり。いろいろやったんですが、全く単価が上がらなくて(笑)

そんな失敗を得て、やはり餅は餅屋。魚は魚屋として魚を極めて売っていこうと決めたんです。

動けない時間は次なるステップの準備期間。

そんな中、コロナになってお弁当をはじめました。

弁当屋も前まではワゴンでやっていたんですが、店の近くに改めて場所を借りてそこで販売しようという話になりました。しかし、家賃は高いし、電気代ガス代がかかってくる。どうコストを落としていくか、そんな場面で取り組んだのが無人販売でした。うちにはプログラマーがいるので

プログラマーがいる回転寿司屋

―お店の注文システムや無人のレジシステムなどプログラマーである弟さんの哲郎さんがご自身で作られたと伺いました!

哲郎さん(弟):コロナが原因で勤めていた会社が傾いてしまって、何かタイミングかなと思い、それをきっかけに僕もたかくらに参画しました。無人レジや、無人店舗もどんどん世に増えてきて、自分作ったら面白いんじゃないかと思ったんです。プログラムは頭の中に構想ができれば作ることができるもの。

僕は経営とかにはあまり興味がなくて(笑)。これを作ってみたい!というシステムを実現させています。

芳郎さん(兄):非接触、セルフレジだと、対人のクレームが生まれない、人の管理もいらないのであらゆる労力が削減できます。人件費もかからず。お客様にストレスもかけず、お互いwin win の関係を築ける可能性が高い。お客様に対しても、スタッフに対しても。人の交わりが厄介の要因だったりするので、ここでもその反省点が生きているかもしれません。

回転寿司屋が目指すこれからのDX化

―DX化がこれから大きなキーワードになってきますが、「たかくら」としてはこれからどんなことを目指していきたいですか?

哲郎さん(弟):エンジニアとしてはどんどん人の労力を減らして自動化したいと思っています。回転寿司屋だけどレーンもなくしてロボットが運んでくるようにしたり、会計も卓会計にしたりとか。

日本の人口も減っていく、その中でどうしていくべきか。コストをなくして、人がいなくても営業できる環境を作っていきたいです。

芳郎さん(兄):ぼくも全く同じ意見です。対人も大切だけど、もっと高級店であればねお客さん一人単価1万円2万円超えるようなところであれは絶対必要だと思うけど。それ以内のお店であれば、店主とお客さんとのやりとりは必要最低限しかしちゃいけないと思っています。

哲郎さん(弟):すればするほど、お客さんが期待してハードルが上がってしまうこともありますね。

芳郎さん(兄):そうそう、単価が高い所っていうのはある程度余裕を持った営業が出来ているからこそお客さんと会話ができると思っています。

哲郎さん(弟):人の労力を減らすためにも2年前にスマホで注文できるようにシステムをつくりました。手元でスマホのメニュー見ながら注文できるし、注文の際に大きな声を出さなくてもよいのでとても好評です。いま無料で開放しているので誰も使えますよ! お客様のストレスも減って、サービスの質が上がる。システムに落とし込めるところは落としこんで、ここぞというところで人がサービスする形が理想と思っています。

しかしこの注文システムもできるまでに相当失敗しました。最初注文をLINEでできるようにしたんですが、LINEを起動して、カメラつけて、友達追加して、ボタン押してという工程が面倒くさくて……最初は宅ごとにQRコードを作っていて、それだとどのテーブルのいつの注文かわからなかったり。それも最初気づかなくて、苦労しました。

とにかくトライアンドエラーを繰り返して、どんどん使ってもらってどんどん失敗して2か月くらいかけて作りました。

あきらめず、絶対できると思うことが大事と思っています。なにくそ!と思って海外のYoutube 等も見て勉強しました。この人ができるなら俺にもできるはず!と思って(笑) 何かを作り上げるのにはあきらめない粘り強さは大切。プログラムは根性です!!

”時短営業””営業できない”は最高の準備期間だった

芳郎さん(兄):コロナの時短が実は大切な時間でした。次なるステップへ一気に物事をお互いに進めることができたように思います。

お店が開けられなかった時が一番忙しかったかもしれません。

遊漁船もコロナになってから始めました。

1か月毎日朝4時に起きて。夕方4時に帰って店の営業もして.…

僕は釣りが好きじゃないんですけどね(笑)

ただ、船長に「釣りってこういうものなんだ。魚ってこういう風に釣れるんだ。海の上ってこんなに危険なんだ」とかをこの期間に一気に覚えて、海について魚について、釣りについて学び、これが商売につながって、ビジネスとしてスタートしている。予約も埋まってきています。

結局は、魚を売ることにつながってくるのかなと思います。

釣りも一度に同じ魚種をつれてしまうことが問題で。それでは1日では売り切れない。となると冷凍する。そうなると冷凍庫の保管場所がいる。保管しながら販売できる場所が必要。そこから冷凍商品が始まりました。

哲郎:しかし普通の冷凍だと、どうしても味が落ちてしまう。

ある日兄がいきなり、「瞬間冷凍したい」と言い出して。小さな冷凍庫から始めてみました。小さいちゃいボールに水溶液はって。でもやってみたらできるんじゃないか? となって10万くらいで作ることができました。今は大きな冷凍庫を改良して管理もプログラムを作って実際に稼働しています。

「なければ作ってしまえばいい」業者に頼むは最終手段

―業者に頼まず1から作ろうと思う信念はどこから?

哲郎さん(弟):みそ汁の機械も実は作りました。今までは温めるだけだったんですが、出す前に撹拌しないといけない。そうなると毎回お玉やはしを毎回洗わないといけない。スターラーという混ぜる機械があって、それを下にホットプレートにしたら温めながら撹拌できると思いました。これでファイルをいくつか組んでできるようにして、世の中に売っていないものを作りました。

あるものの方が速いけれど自分の思い通りにはならないことが多いんですよね。世の中に売ってないものが欲しいときは作るしかない。

そこであきらめるのではなく、自分たちであればどうできるかを考えることが必要と思っています。

芳郎さん(兄):色んな業者さんと付き合いがあるが、こっちの要望を伝えても100%伝わらないことの方が多い。70~80伝わってようやっといいとこで、も残りの20はどうしても不満が生まれてしまう。しかしそこの20が一番大事だったりするんですよね。できるところまで自分たちでやって、無理だと思ったら最後に業者を呼ぶという判断です。

最近も無人販売所も冷房が壊れているという問題がありました。一般用のクーラーは扱えるが、どうにかしてそれだけで部屋全体冷えないか、サーキュレーターを組み立ててやってみたり、エアコンの合い見積もりして限界までやってみたりしましたがやっぱり無理で(笑) それでやっと業務用でお願いしました。

しかし、自分でやってみようと調べて知っていく中でその他の知識も見つかるものです。こんなのがエアコンの業界にあるんだ、じゃ御今度こっちで使ってみよう。すべて無駄はないと思っています。

哲郎さん(弟):今回サーキュレーターを調べたことで、お盆をを乾かすシステムに応用できるんじゃないかと思い、現在洗い場の改造をして実験中です。

今までの固定概念を打ち壊す

作るというところでいうと、今までの固定概念を壊して、新たなルールを作ることも重要視しています。

実は寿司屋で卵焼きというと、男しか作れないというしきたりのようなものがありました。器具も重いし、火力も強い。しかし、実際は使用する調理器具も進化していて女性も作ることができる。しきたりに縛られているのではなく、そこを打ち壊して、たかくらでは何人もの女性陣がおいしい卵焼きを作ってくれています。小さな事のようですが、厨房に女性が入れることで何倍にも効率が上がりました。

―続ければ続けていくほど自然と新たな発見やチャレンジをされている「たかくら」ですが、これからの始める新しいチャレンジについて教えてください。

哲郎さん(弟):「マイクロマーケット」という無人販売を始める予定です。無人レジのシステムと冷凍庫を掛け合わせて、マンションやホテルのロビーに導入できるようなサービスを展開していきます。普通であれば150万ほどかかる導入資金が、うちの場合0から始められる。電気代はかかりますが、お弁当がいくつか売れればペイできる計算ですし、人件費もかからない。商品は内から降ろせるのでリスクがほぼなし。これからはこういった小さな商圏に注目すべきと思っています。

リーダーとは自ら行動し学ぶ人。いつ何時も失敗して学ぶ人。

ー維新ホールにある「アカデミーハウス」というシェアハウスでは「次世代のリーダー」を目指して若者が教育プログラムを受けながら共同生活をしています。おふたりの思う「リーダー」について教えてください。

哲郎さん(弟):僕はエンジニアとして、一人でものを作り上げることをやっているのでグループのリーダーとはまた違うかもしれませんが、自分のやりたいことをやるためにはまず自分からやってみることが大事と思っています。まず自分が実行者となる。そのために自分が勉強することが何事にも必要と思います。

芳郎さん(兄):経営者の立場からすると、仕事は仕事、プライベートはプライベートではなく、オンオフはつけず、成し遂げたいことがあるならば1日中そのことについて考えることも必要と思います。どんな場面でも考え抜くことで新しい発見があるものです。24時間常にそのことについて考える。関係ないなと思うことであっても、ふとした時に気づきがあったりします。リーダーにはその力が必要だと思っています。

僕も山口県の魚の偉い人になるという目標があります(笑)

自他ともに認められるように。毎日魚のことを考えて、気づいたらリーダーになっていたというのでもいいと思っています。

何事も机上の空論はとてもあいまい。一度やってみて、失敗して問題を見つけて解決した方が実は効率が良かったりします。まずは行動すること、そこから新たな発見があるかもしれません。

成し遂げるまでのこだわりと、そこにたどり着くまでの学び続ける姿勢。

1つの失敗から多くを得る「生み出す力」「実践力」「行動力」を身につけるためにはこれが重要なのかもしれません。

次世代のリーダーを育てるためのシェアハウス「アカデミーハウス」。

3期生の募集開始は2022年8月末の予定です。

お楽しみに。詳細・お問い合わせはこちらから。

回転寿司たかくらは新山口駅新幹線口徒歩一分!!

ぜひ皆さんも一度足を運ばれてみてください。

〒754-0011 山口県山口市小郡御幸町4−1 ホテルアクティブ1F

TEL: 083-973-7008

たかくらの事業一覧