通行人の怪 またあの中年男たちがやってきた!

風景画には、添景人物が描かれることがあります。添景人物は、たいていは通行人で、後ろ向きか横向きのシルエットで描かれます。

なぜわざわざ添景人物を描くのかというと、

1.絵に人間の存在(ぬくもり)を示したいから

2.人間がいないと絵のスケール(雄大な空間の絵か、狭い空間の絵か、など)がわからないから、比較の対象として(この場合は、家などの人工物を人間の代わりに描くこともあります)

3.人間がいないと、絵が抽象的過ぎて、何を描いたのかわからないから

という理由からでしょう。

添景人物がいないと、たとえば、以下のような絵になりますが、

これだと、何を描いたのかわかりにくいですね。

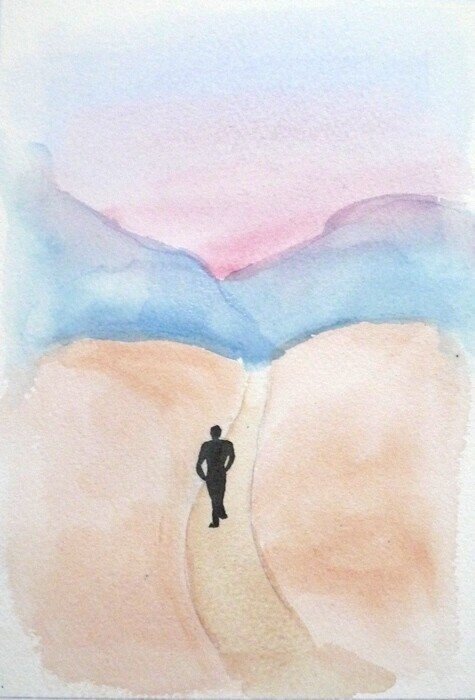

しかし、この絵に添景人物を入れると、たとえば、次のようになります。

ずっとわかりやすくなりましたね。空間の広さも良くわかります。

ところで、どのような添景人物が描かれるかは、絵の種類によって大体決まってきます。

ただし、統計を取ったわけではないので、あくまで私の私見ですが・・・、

油彩画やアクリル画の場合は、添景人物は描かないことが多いです。しかし、描く場合は、老若男女が偏りなく描かれています。

イラストの場合は、描かれる添景人物は、たいていは、若い女性です。

建築や不動産広告のイラストでは、夫婦などの男女や親子連れがよく描かれます。

それに対して、水彩画の場合は、なぜか中年男が描かれることが多いようです。しかも、彼らはかなりのマッチョです。私の見た限りでは、がっしりした中年男が集団で闊歩している絵もたびたび記憶に残っています。

都会の風景画では、サラリーマン風のスーツを着た中年男が現れますし、山道の風景画では、登山服の若い男や中年男がぞろぞろと登っていたりします。

実にむさくるしいですね!

では、なぜ、水彩画家たちは中年男を描くのが好きなのでしょうか?

まさか、水彩画家たちは中年男が好きな人たちが多い、というわけではないでしょう。

私の考えでは、中年男が多いのは、水彩画の特徴――現場で短時間で描ける――ということからきているのではないかと思います。

多くの水彩画家は、現場で短時間に描くのが本来の水彩画だと思っているようです。

しかし、現場で短時間に描くためには、現場の太陽の位置の刻々とした変化や雲の動き、影の動き、人や車の動きなどに追われながら描くことになります。そのため、構図や配色をじっくりと検討する余裕はありません。

そのため、添景人物を描きたいと思っても、実際にそこを歩いている人達をクロッキーのようにすばやく描くのではなく、記憶された描きなれた人間の形をそれらしく描いてしまうことが多いのではないかと思います。たぶん、中年男のシルエットは、若い女性のシルエットよりは手早く描きやすいのです。

そのように描かれた添景人物は、いわば類型的な記号のようなものです。水彩画とは異質なものです。しかし、水彩の風景画で中年男たちが出演するのはよくあることなので、誰も不思議に思わないのかもしれません。

私の場合は、現場では鉛筆でスケッチするか写真をとっておくだけにしておき、絵の具を使って描くのは必ず自宅で構図や配色を充分に検討してから描くようにしています。現場で描くのは、旅先などで簡単なスケッチを描いて記録する場合を除いては、あまり好ましいことではないと考えています。

絵の内容を良く考えた上で、中年男の代わりに若い女性の添景人物をじっくりと描くほうが、よほど絵が魅力的になると思うのですが、いかがでしょうか?

以下は、女性の添景人物を描いた例です。

少しイラストっぽくなりましたが、絵の雰囲気は良くなったと思います。

あなたは添景人物についてどのようにお考えですか? 皆様のコメントをお待ちしています。