「時間と時刻12」たまごしんぶん ゆでたまごの殻は流水で|こどものにほんご

令和 ゆでたまごの作り方

日本の伝統色と共に50音の練習をする項目で、日本の高い衛生観念が生卵を食べられる理由と紹介しました。

最近はTKGの美味しさを知る外国の人も増えて、ランチで15種類もの卵かけご飯が食べ放題になる「喜三郎農場(文京区)」で次々に卵を選ぶ様子などが取材されていました。

みなさんは、どのようにゆでたまごを作っていますか?

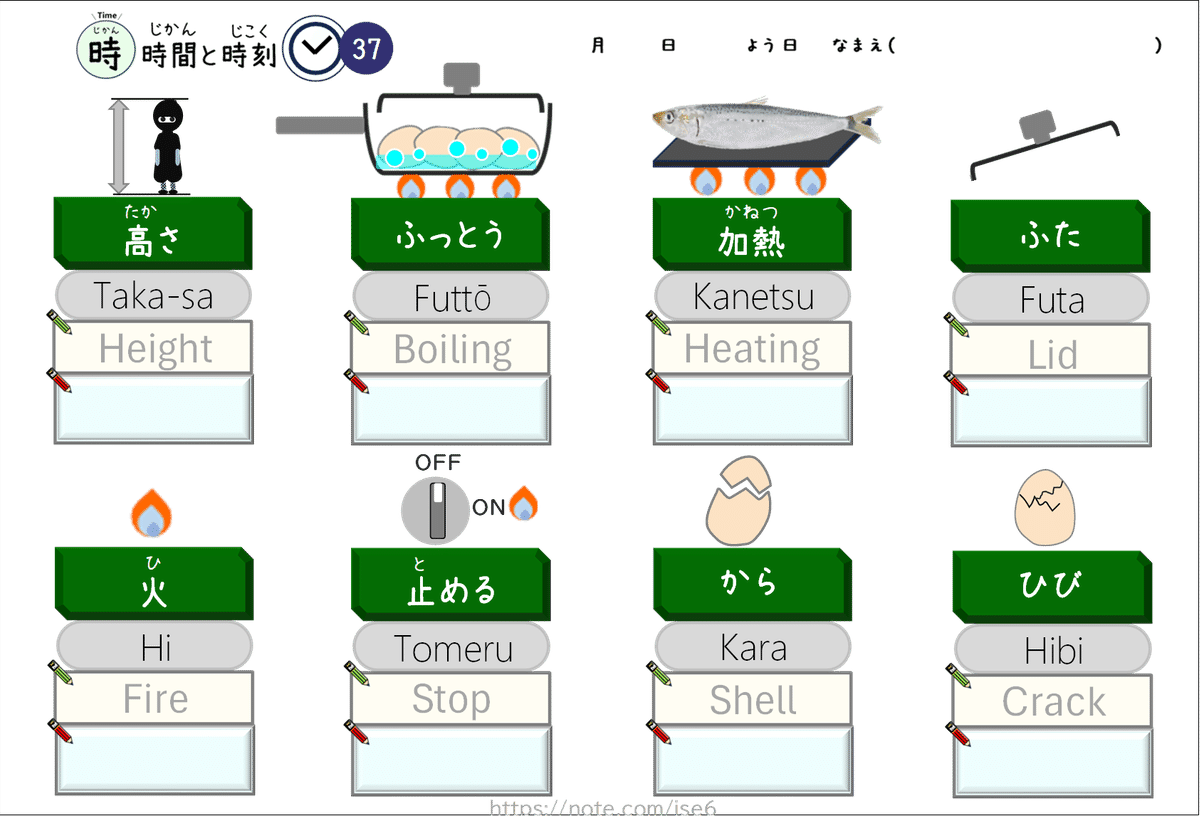

昭和のゆでたまごの作り方

❶ 卵が十分に浸るくらいの水をお鍋に入れる。

❷ 沸騰したら卵を入れる。

❸ 黄身が偏らないように菜箸などで転がす。

令和のゆでたまごの作り方

➀ お鍋に1cm程度の水を入れる。

② 沸騰したらお鍋に卵を入れて蓋をして4分加熱する。

③ 火を止めて蓋をしたまま5分置く。

水も火力(電力)も節約できるこの方法で試してみると、良い感じに出来ました。

家庭科で習ったことも時代と共に変わるのですね。

麺つゆにつけたので綺麗ではないのですが、黄身の偏りは見られません。

(卵黄を中央につなぎとめるカラザの存在も昔は知りませんでした)

何度かやってみて最近は

1⃣ 水1cmを鍋に入れる。

2⃣ 冷蔵庫から出したばかりの卵を4個鍋に入れる。

3⃣ 蓋をして中火、IHタイマーで自動的に切れるまで8分。

私にとっては、一番楽な方法で作っています。好みの半熟になります。

(鍋のサイズによっては8分間中火でもお水がなくなることがあります)

ゆでたまごの内膜をスルッと取る

これも今はネットでいろいろなやり方が紹介されています。

新鮮な卵の内膜はくっついてむきにくいと言われていますが、テレビで見かけた、工場で殻むき担当者がやっていた方法はスルッとむけます。

⑴ ゆでたまごの殻を割る。

⑵ 内膜にも切れ目を入れる。

⑶ そこに水道などの流水を当てる。

ただ、流水はエコではないのがちょっと・・・

でも事前に卵に小さな穴を開ける必要もなく、急いでいるときには特にオススメです。

「新聞」形式 見出し・小見出し

「単位」、「時間と時刻」で学習したことを生かしました。なぞることでひらがなや漢字の練習をしたり、短文にふれたり、形式的なことを知ったりしながら、自信をつけていってほしいと思います。

小4国語で「新聞」について調べたり、書いたりする単元があります。(光村図書・東京書籍)

新聞形式のまとめは、実際の新聞を見ながら「読み手の興味を引くような短い表現」について考える中で特に見出し・小見出しが重要だということも押さえたいところ。

内容を端的にまとめる力は大切なので、文学教材などの段落毎に小見出しをつける授業をしていたこともあります。正解がないのでみんな、他の子がどんな風に表現するか興味を持ちながらそれぞれの考えを聞き、優れていると感じる小見出しから学ぶことも多かったように思います。

「時間と時刻」は、ここまでです。

島根の友人に頂いて以来

一番好きなたまごかけ醤油。

出雲市にある井ゲタ醤油の商品で

甘みが感じられます。

卵か玉子か

「たまご」が「卵」なのか「玉子」なのか・・・などについて書いています。