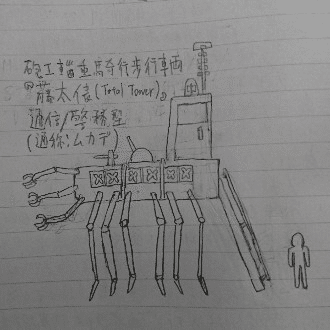

今後の予定 5『じゃあお前は何が書きたいのか?(戦法について)』1『「世界地図」を創る』

・How : どんな戦法で活躍するのか(たかが右腕一本しか持たないプログラマ崩れが「世界地図」を必要とするとき)

(1)IT業界で受けた人生の呪い

前にちょろっと書きましたが、私は大学出た後でIT企業に就職したんですよ。当時はIT業界は飯が食えたんです。

忙しすぎて心身をメチャクチャに壊して、医療費で全部すっ飛んでいくのは閉口しましたが…

ということで、辞めて故郷(石川県金沢市)に帰って別の業界に再就職して、今に至ります。

***

IT業界で心身の健康をぶっ壊したこと自体は本当に忌々しく呪わしいことで、健康的・金銭的な実害があり、まだ取り返せていません。

俺の人生は俺の人生なので、その優劣を他の人と比べることはもちろんありません。そういう問題ではないからです。

劣っているからって、人生を諦めるという話にはなかなかならない。自殺は思ったよりはるかにビビってしまうことだから、そうホイホイとは出来ないんですよ。

じゃあ、生きることはやめられない。んで、生きてる間は、生きるだけ生きなきゃならない。

幸い(本当に幸いだよ。噛み締めろよ)、今のままなら、「死ぬまで貧困で喘いで死ぬ」ということはおそらくなさそうだ。いつかは給料は上がり、銀行の貯金も貯まるだろう。いろんな保険にも入っている。傷病時や老後の足しになるだろう。

今は赤貧洗うがごとしであり、生活は辛い。だが、いつかやりたいことを全部やって、そのあとで老後に困らなければ、何だっていい。

***

ですが、婚活では「俺の価値」はシビアに「結婚相手としての相場」や「結婚相手としての物価」と比較されていますので、俺が健康的・金銭的なマイナスを持つこと自体は、もちろん婚活や、周囲からの扱いという意味では、非常に大きなデメリットです。

結婚に強い希望はありませんが、職場で周囲から「結婚も出来ない、能力や人格の劣った甲斐性なし」として、何かある度にナメた態度を取られ、給料を低くされると、「給料が低い、結婚できない、給料が低く抑えられる」というループがあり、金銭的・地位的実害は潜在的に大きいと言えます。

(だからって「俺の給料ループの向上のために結婚してくれ」とかいう話にはなりえないわけですよ。無礼者すぎるんですよ。そんなのはさ。

とはいえ俺は未だに結婚に全然積極的ではないんですよね…今結婚すると妻も子も高確率で餓死するぞ…)

***

(2)IT業界で得た人生の力としての数学

しかし、IT業界にいたことにも、メリットがありました。

大学時代は文系だったので、あまり馴染みのなかった、集合論等の知見のとっかかり。それを、IT業界では得られたことです。

今でもそうなんだろうと思いますが、これを持っていてもIT業界では何一つ偉くないが、持ってないとIT業界ではろくな仕事に就けない、デファクトスタンダードともいえる、『基本情報技術者』という資格があります。

そして、今でもおそらくそうなんだろうと思いますが、『基本情報技術者試験』で、ベン図の問題がまず絶対に出てきます。

上のサンプル図を元に、例を出します。

「2つの集合、『つけもの』と『大根』があるとする。

ここから領域が4つ作れる。

『たくあんの領域(オレンジ色)』

『たくあんでない大根の領域(黄色)』

『たくあんでないつけものの領域(茶色)』

『大根でもつけものでもないものの領域(白)』

そして、いかなるものも、この4つの領域のどこかにしかない。

実務では、プログラム(別に何の仕事でもそうなんだけど)の処理で分岐が発生したときに、どういう場合があるかをベン図に描くと、それぞれの場合に何をやらせたいかをより正確に絞り込むことができる(その他さまざまな応用がある)」

これがベン図の考え方です。言われてみればそうである。

確かに実務ではこれをアレンジしてちょこちょこ描いて、便利だったという記憶があります。

***

で、私がIT業界を辞めて放心状態で静養に専念していた時に、たまたまベン図の考え方の基盤である、集合論という数学のジャンルを知ることになります。

聞けば、実は集合論とは数学におけるデファクトスタンダードの基礎的なジャンルである、というではありませんか。

「お? じゃあ何か、これで1,2,3とかの数や、線とか面とかの図形とか、関数とかが作れるのかよ。マジかよ」

結論から言うと、マジでした。気が付いたら私は、代数学やら圏論やら論理学やら数論やら幾何学やら解析学やら確率論やら統計学やらにドハマリし、正気に返った頃にはどこに出しても恥ずかしい数学ワナビーになっていたのでした。今もそうです(大学やIT業界にいた頃にこうなっていたらもっとビュンビュン論文や仕事で飛び道具が使えてさぞ便利だったろうな…)

***

(3)中高生からの科学趣味とその後

話が前後しますが、私はシューティングゲームからのSF趣味が高じて、中高生の頃は"Newton"誌を読んで、量子力学とか素粒子物理学とか宇宙論とかの記事に「おおーなんかしらんがスゲー」となってたガキンチョだったんですよ。

で、社会人になってからも、本屋で目を引いた科学啓蒙書を買って読む、ということをしていたんです。

(大学生の頃は、教科書以外の科学本は買ってなかったと思います。

というか本のたぐいは漫画とかしか買ってなかったな。金に若干自由があり、独り暮らしなんで親に叱られないからね。

学生として不真面目? それはそうですね)

当時は曖昧にしか認識していなかったのですが、今では数学と、特に物理学は本当に密接な関係にあり、これが分かると科学のニュースはもっと面白みが増す、というころが分かってきました。

***

(4)文系を含めた学問領域・民間業種・官庁部門の「世界地図」

上の話に関連して、こういうネタがあると言われています。

「大学に入ったら、

生物は化学になり、

化学は物理になり、

物理は数学になり、

数学は哲学になる」

まあネタなんですが(数学に寄与する哲学となると、哲学の中でもかなり限られてくるはずなので…)、この学問領域の依存関係に関する示唆はその後も俺の中で残り、

「じゃあ俺のやってきた文系の諸学問はどういう位置にあるのか?」

「文系の諸学問、特にその基盤となる心理学は、理系の諸学問、特に生物学にしっかり依存しているに違いない。ということで、理系と文系の諸学問はどういう関係にあるんだ?」

「工学とかの応用科学はどういう位置づけになるんだ? ひょっとしてそういうのは何らかの善き価値に基づいているから、文系の倫理学を考慮しなければならないのか?」

「そもそも、依存の仕方、どんだけあるんだ? ITでは原因結果関係や目的手段関係や全体部分関係などをよく扱ってきたが、他にもあるはずだ。それらを整理できないか?」

「というか、それらの依存関係を整理するためには、勘でやるんじゃなくて、何らかの基準が必要になるはずだ。具体的にはどう整理すりゃいいんだ? 数学とかのいろいろが役に立てばいいが、数学に対する俺の知識がまだまだ足りないぞ。何を読めばヒントが書いてあるんだ?」

「学問領域だけだと取りこぼしがある。民間業種や官庁部門は、これらと重複しているものもあれば、重ならないが明らかに重要なものもある。それらも位置付けねばならない。どう位置付けるか?」

そんなことを延々とやっているうちに、奇妙な「世界地図」が少しずつ出来てきました。

***

一番上は、存在論の概念。存在論的な意味での、実体とかプロセスとか関係とか性質とか、そういういろいろ。

次に、各種数学の概念。(今はこの整理のために作業が止まっている)

各種物理学から各種生物学までの自然科学の概念。

各種神経科学の概念。各種心理学の概念。

ここから、相手に何らかのレベルでの知情意があると思い、それを巡って、相手に何かさせることができる、または相手に何かさせられる、という、権力や地位を持つある種の社会性生物、その特徴の概念の話になり。

そういう社会性生物の実例としてのヒト、その特徴の概念の話になり。

ヒトといっても、ホモ・サピエンスとそれ以前(やそれ以外)がたくさんいて、ホモ・サピエンスの特徴の概念の話になり。

ホモ・サピエンスはどんな社会を作って来たのか、という話になり。

なんかあると離散集合する、長距離移動する、採集や狩猟や漁労で食う、地位や私有をかなり強烈に制限することで平等や共有を徹底している、そんなバンド社会。(そもそもバンド社会以前はこんな社会ではなかった可能性もあるらしいのだが、その話はまた別の機会にします)

定住し、離散集合が困難になり、農耕や牧畜で食う、そうなると努力の単位が家族ぐるみになるので、家族による所有が認められ大勢を占める、そして家族が凶作や疫病で苦しんだ時の親戚づきあいが非常に大事になる、それでもまだ平等な部族社会。

宗教勢力や交易勢力や軍事勢力による王がいて、税を集めて何らかの目的に調整して再分配して中間マージンを取る、そしてその下に神官や職人や商人や富裕層や貴族や軍人など地位の高い者がいる、身分制のある首長制社会。

専門化した官僚制がある、首都のある国家。この4つが、社会進化論で有名な人類学者、エルマン・サーヴィスの考えた、人間社会の進化でした。(5つ目の民俗社会の話もあるが、これは世界システム論との絡みになる側面がありえるため、その話もまた別の機会にします)

じゃあ国家のその後のあり方にもいろいろあるんじゃないか? どうやって今みたいな国家体制が生まれたんだ? しかも途中で世界帝国や汎世界的貿易体制があった訳だ。じゃあ、そこからは世界システム論の話も考慮しなければならないだろう。という、相互作用する国家体制と世界システムの特徴の概念の話になり。

という、奇妙なウォーターフォール的な図が出来つつありました。あちこち穴だらけで、情報の欠如により混乱があるが、いつかはそれなりに整ったものができるでしょう。頑張ります。

***

かなり長くなってしまっているので、続きは、また明日。

いいなと思ったら応援しよう!