随筆(2019/12/13):学問や教育を堂々と合法的にしゃぶりつくす権利としての勉強(後編)

・あるべき例外処理:「間接的には関係のある領域を勉強すると、どう効いてくるか」

つらつらと書いてきたのですが、

「『役に立つ・立たない』の話ではなく、その手前の、『分かる・分からない』の話こそが、学問にとってはより重要なところだ。

というか、『役に立つ・立たない』は学問の都合ではなく、学問を自分たちが応用しよう、自分たちの役に立てようとする側の都合だ。

じゃあ、本当は、『分かる・分からない』を問う学問に、『役に立つ・立たない』の話まで強いること自体、本来は、盗人猛々しい」

という話をしてきました。

仮にそこは分かっていただけたとします。

でも、業界的な話はさておいて、個人の話に絞ると、

「そうは言っても、やっぱり、自分と直接は関係ない領域の勉強を、やる気にはどうしてもなれない」

という意見はたいへんごもっともです。

貯金と時間と体力と気力は有限だし、やると疲れるし、もっと報われることに使いたい。

それをあえてやる人たち、理解に苦しむ。なぜそんなことを?

ということで、理解していただけるよう、説明を試みます。

***

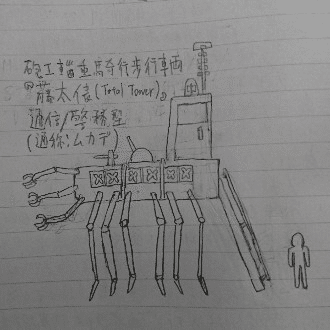

自分と直接は関係ない領域の勉強は、三種類に分けられます。

下の『基礎工事』、上の『宝の地図』、横の『芸の肥やし』です。

『芸の肥やし』は間接度が高いので、もう少し間接度の低い『基礎工事』と『宝の地図』の話からします。

「その都度最適解を選んでいくと、どんどん出来ることが少なくなり、やがて詰む。おかしい。最適解をやってきたのではなかったのか?」的ドツボパターンというのが、実はしばしばあります。

それは、『基礎工事』か『宝の地図』のサポートが不足しているからです。

ただの現場感覚の慣れだけではクリアできない状況で効いてくる『基礎工事』というのがあります。

プログラマをやる時に、数学全般とは言わないが、集合論が分かってないと、正確な場合分けが出来ないから、バグで酷い目に遭いますし、下手すると開発チームごと全滅します。(この記事書いてる人、過去に何かいろいろあったらしいよ)

もちろんITの現場で集合論の勉強をするのは大変です。そこで「あーあ、大学だったらかなり楽に出来たのにな。何モタモタしていたんだろう」となる。

ならないために、大学にいる間に、集合論を身に着けるという『基礎工事』が必要になります。これは、現場感覚の慣れとは別に、要ります。

まあ、単に、『基礎工事』が出来ていれば、いざという時に、より失敗が少ないというだけです。

でも、そこが大事なんだよな。現場が鉄火場になっているときに『基礎工事』するの、火遊びだ。そんなレベルで鉄火場をやるくらいなら、さっさと撤退した方が安全だ。

というか、そもそも鉄火場じゃない時に『基礎工事』を済ませておきたいし、一緒にやっていく現場の者としては、そんなもんあらかじめ済ませておいて欲しいんだよな。

また、あらかじめ「踏んだらその後の処世に取り返しのつかない支障をもたらす」地雷原や、「価値ある」宝の在り処の見えている、『宝の地図』というのもあります。

当然、前者は徹底的に避けねばならないし、後者は余力のある限りガッツリと全部拾っていきたい。

失敗の種類次第ではその後の処世が全部終わるので(人や会社をキレさせて、自宅を突き止められたり裁判になった場合、社会生活はかなりえげつなく困難になる)、やはりこの先どうすると崖から転落するか、だいたいの方向が見えているというのは、大きな安心の元になりますよ。

***

これらは、ここぞというときに現場での実践を貫徹出来るかどうか、そして結果や成果や評価が得られるかどうか、というところで効いて来ます。

実践の直接の反応である『結果』(Output)や、結果によって目的や目標の達成された度合いを示す『成果』(Outcome)、そして成果に対する仕事組織や取引先や投資者の『評価』は、非常に大切なものです。

そりゃそうでしょう。それらのために現場で『実践』しているんだから。

『出来るか・出来ないか』は『やるか・やらないか』にとって猛烈に大切なことだ。出来ないことは無限に努力してもやれないんだよな。そして投入できる努力は無限ではない。

そして、『たどり着けるか・たどり着けないか』というのは、『やるか・やらないか』の後で、猛烈に大切なことだ。たどり着けなかったら、やったことは評価されない。

産業において、技術の蓄積が無駄になるとは言わない。だが、仕事組織や取引先や投資者は、将来性の話はさておいて、今現在の現物の結果や成果を、非常に重く見ているし、それをもって評価を下す。当たり前だ。製品やサービスがが納品ないし提供されてなかったら、話にならんやろ。

で、ここぞというときにハズレしか出来ない人と、結果や成果や評価の伴う実践を貫徹出来る人とでは、心理的な自信も、社交での信頼も、処世における地位も、もう丸っ切り違ってくる。

***

間接的な学問と、直接的な実践は、そういうところで、心理や社交や処世に効いてくる訳です。

***

(あ、そうそう、『芸の肥やし』の話を後回しにしてきましたが、要するに、『宝の地図』で描かれているところにたどり着くために、『芸の肥やし』が効いてくることもあるんです。

横のものは、今は関係なくても、上で関係してくる、ということもある。そういう時に、横の資源(resource)としての『芸の肥やし』は、あると助かる)

***

もちろん、それらがなくてもやっていくしかない場面で、やっていけるかどうかは、実践をやっていく上で決定的に大事なんですよ。

どんなに下や上の支えがあっても、結局、『やるか・やらないか』こそが実践の本質である。当たり前だけど、ここが案外忘れ去られている。

特に「下の支えが揃ったら、やったも同然」と言いながら、結局手間のことを考えて面倒臭かったり、失敗のことを考えてビビったりするケースがある。

で、要するに、「やってねえ」じゃん。

じゃあ、今、結果や成果が、現物として出ている訳がない。

成果がないのに、今現在、『評価』を寄越せ、という話にはなり得ない。というか、肯定的評価も否定的評価もしがたい。それ以前の話で、評価のしようがない。

えげつない話をすると、

「学問が実践の前段階の一部になり得る。実践の前段階として直ちに役に立たない学問は、分かろうが分かるまいが、そんなものはどうでもいい、我々にとっては価値がなく、要するに価値がない」

と軽視している人がいるのと全く同じ理由で、

「実践というのは結果や成果や評価の前段階の一部に過ぎない。人件費は安く上げたいし、製品やサービスさえ得られるなら、現場の技術の蓄積とかどうだっていい。何なら、製品やサービスで稼ぐより、金融で稼いだ方が、金の動きが大きいではないか」

と軽視している人が、当然いる。マジか。改めて言葉にするとショックが大きいな。

でもまあ、分かるでしょう。現場でやっている人は、実践が出来なきゃなんない。

それは、金融はさておいて、現場の場合に限っては、出来なきゃ結果や成果や評価は得られないからです。

実践抜きの結果や成果や評価、ただの棚から落ちてきた牡丹餅なので。そんな再現性のないものに頼ってられないので。

(欲しかったら、大口の投資者におねだりしろ、という話はありうるが、それは金融の話なので…)

・結語:「それにしても、しゃぶりつくさせてくれる学問や教育、本当に有難いよなあ」

それにしても、勉強したらしゃぶりつくせるような学問や教育を「くれる」人で、結果や成果や評価を伴う「本物」をくれる人、本当に有難いよなあ。

デタラメ並べるやつや嘘つきや隠し事をするやつ(GoogleやWikipediaでそういうのに当たることがあり、キレそう)に比べたら、それは途轍もない善行だ。

動機はいろいろあるだろう。例えば、昔教えてもらえなかったからキレていて、後世の人たちが同じところでキレるのを見ると、無明にもほどがある、そういう無明を見るとなおさらキレそう、絶対に抗っていこうな、と思っちゃったとか。(少なくとも俺はそうだ)

どうあれ、とにかく「くれている」ことには有難さがある。

なので、折角有難いことなので、ちゃんとしゃぶりつくしていきたい。

勉強とは、学問や教育を、堂々と合法的にしゃぶりつくしてよい権利である。

落ちているものは拾うし、それどころか「拾ったものはくれる」という話なら、そりゃあもらえるだけもらう。

「えっ、掴み取り放題の大バーゲンなのかよ、じゃあ欲しいものやお値打ちもの根こそぎいただいていきますねウヒョー」という気持ちで、お得感がある。

世界は俺たちに隠し事をしている。本当にいけ好かないよな。絶対に洗いざらい吐き出させてやろうな。

そして、そもそも包み隠さず教えてくれる人、本当に感謝するしかない。有難うございます。せめて、それに応えるべく、一生懸命、しゃぶりつくします。

そういう心づもりで、やっていきましょう。

いいなと思ったら応援しよう!