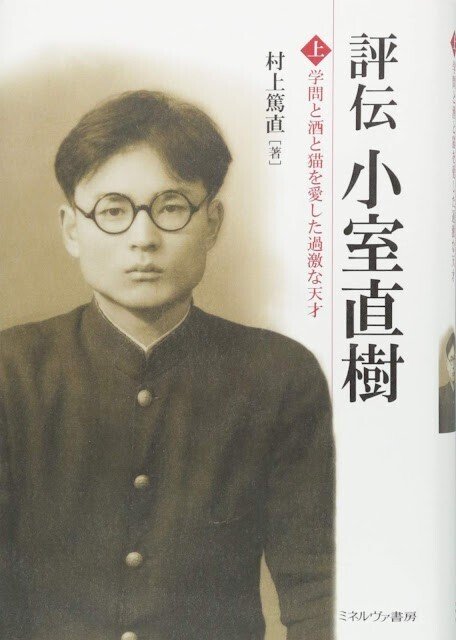

『評伝 小室直樹』昭和の三変人のひとり小室直樹氏の評伝(同じものを多くコンバイン)

昭和の三変人といえば、小室直樹、山本七平、糸川英夫といわれている。本書はその三変人の一人である小室直樹氏の評伝だ。

なぜ、購入し読んでみたいと思ったかというと、今年の夏に井筒俊彦氏のドキュメンタリー映画に触れ感動し、その映画のポスターと『評伝 小室直樹』の表紙があまりにも似ていたからだ。

井筒俊彦氏は、ギリシア哲学とユダヤ・キリスト教の流れから構成される西洋哲学に対して、東洋の哲学であるイスラーム、インド哲学、ヒンズー、儒教、仏教などの様々な哲学を「統合」し独自の「東洋哲学」を創造しようとした。

その功績はイランでよく知られており、アメリカからの経済制裁を幾度も受けるイランの人たちは、自分たちの根底にある考え方を西洋に公平に伝えることができるゲートウェイとして井筒俊彦氏を位置付けている。それはマスウード・ターヘリーさんによりひとつのドキュメンタリー映画『シャルギー』となった。そしてこの映画で、井筒俊彦氏の思わぬ点を知ることになった。

井筒俊彦氏は慶応大学の教授として有名だが、イランの王立研究所の教授となるとき(1975年~1979年)に慶応大学を退職した。

その後イラン革命が勃発し日本に帰国してから日本中の大学に職を探したようだが、井筒俊彦氏のような専門分野が多岐に渡る横断的な大先生はどこの大学も受け入れてくれるところがなく(慶應大学の名誉教授ではあった)、出版社や財団の主催するセミナーなどで食いつないでいたという。

それらのセミナーの内容を本にしたものが名著『イスラーム文化』(国際文化教育交流財団主催のセミナー)であり、究極のコーラン解説書『コーランを読む』(岩波市民セミナー)などだ。これらの本が手軽な文庫本などで出版されることがなければ、井筒俊彦氏の研究していたことが分かりやすく世間に伝わることはなかった。

(本人が膨大な教養をベースに文章に落とし込むより、講演やセミナーの内容をライターが売れるコンテンツとして書き起こした方が往々にしてわかりやすい)

『評伝 小室直樹』の上巻からは、大学という専門分野が連なった組織に適合することなく、直接一流の先生からあらゆる分野を横断的に学ぶ小室氏の姿勢を知ることができる。独特な生活習慣や少年のような性格は小室直樹氏の学問功績のスパイスのようなもので、読んでいて笑える。

下巻ではカッパブックスからのベストセラーで生活が一変した様子が描かれているが、私には井筒俊彦氏と同じような共通の法則を感じずにはいられない。つまり、学問を究め、独自の視点から横断的に学問体系を構築・創造しようとすると、以下のプロセスを避けて通ることができないのである。

① 社会などの複雑な対象に法則性を求める

② 複数の専門分野を追求する必要がある

③ 大学などの職を得る研究機関は専門分野の縦割りの蛸壺である

④ ①②であるが故に③には収まらない

⑤ 社会に直接リーチできる手段(書籍や講演)などで①②を表現するしかない

⑥ 本が売れれば飯が食え、後世に残る業績となり、弟子がさらに盛り上げることにつながる

⑦ 絶版本の中古の値段が高騰し、別の出版社が再販を試み、残された家族も助かる

研究者の世界ではないが、日本が世界に誇るトヨタ自動車とロケット研究も、同じように専門分野の横断性が必要なことは意外と知られていない。

自動車もロケットも要素技術をたくさん必要とする。

専門家の蛸壺組織がたくさんあって、その蛸壺組織を横断的に束ねる役割を、トヨタ自動車は「主査」、糸川英夫氏は「プロフェッショナル・マネジャー」と呼んでいる。それらの串指す「焼き鳥の串」の役割がない限り、「カローラ」も「はやぶさ」も生まれてこなかったのだ。

東洋哲学を「統合」した井筒俊彦氏、社会科学を「統合」した小室直樹氏、自動車の要素技術を「統合」する仕組みを創造した長谷川龍雄氏、科学とロケットの要素技術を「統合」する仕組みを作った糸川英夫氏、時間と空間を「統合」したアインシュタイン、私にはそれぞれ学問領域は違うが、同じに見える。

ちなみに、小室直樹氏はたびたび糸川英夫氏が晩年を過ごした長野の家(無言館からじねんや糸川)に訪れ、囲炉裏で酒を飲んでいた。50代後半で結婚した奥さんに酒を飲むことを禁じられていたため、糸川邸への訪問は楽しみだったようだ。

そして、生涯軍国少年だった小室直樹さんは、ノモンハン事件の空中戦を制した九七戦闘機の翼の開発者である糸川英夫さんを崇拝していた。

(「日本文化人代表団」として糸川英夫氏、山本七平氏、小室直樹氏は三人は一緒にイスラエルも訪れている)

話を「評伝 小室直樹」に戻す。

この本で、私がもっとも印象に残ったのは橋爪大三郎氏との以下のやりとりだ。

橋爪「先ほど、予定調和説(Predestination)と因果律(causality)というのは、非常に大局的だ、というお話があった。・・・しかし、考えてみると、予定調和説というのは絶対者としての神がいて、世界の計画を立てて、まったく因果的な秩序の外側から制御目的を与える。そういうふうに神学的に考えるので予定調和説という考え方になる。また、絶対者としての神がいなくて、因果というか法というか、そういうものが初めから世界にあるのだ、と考えれば、因果論となる。

これ、違うことはわかるのだが、その作動の実体としてみたら、同じく世界、宇宙の法則なのでありまして、同じなのではないか。ですから、現象からの説明的な体系を構成していく場合には、別々な立て方ではないのではないかという可能性があるのですが、いかがでしょうか。」

小室「まず、私の答えの第一番目。目的論的システムのサブ・システム、ないし、目的論プロセスのサブ・プロセスが、因果論的システム、因果論的プロセスであることは、充分にありうる。刑法を例に語る・・・それから第二番目の答え、因果論であるか、目的論的であるかは、説明の便宜のために実体的にいったけど、方法論的にいったら、どっちでもいいんだ。心理学を例に語る・・・。それから三番目。仮設構成体としての神について語る・・・。そして純粋論理的には仮説構成体を勝手に作っていい。科学者の立場からすると、仮説構造体はなるべく測定可能、実際に測定できて、外部的(overt)、外側にあって、誰でもみられるのがよい。経済学を例に語る・・・。心理学を例に語る、物理学を例に語る、そして統計学を例に語る・・・。」

橋爪「仮説構成体について、心理学、物理学においては明確な根拠をもっていて、経済学はあやふやで、構造機能分析については問題が残っているというお話しでした。敷衍して、言語学を例に語る・・・」

小室「ですから、仮説構造体を勝手につくるってことは、方法論的にいうと非常に微妙。作らない方がいいとも思えるし、やっぱり作らないといけないとも思うし。結局、小室は橋爪の質問には、たとえで回答し、正面から答えないのであった。」

私が橋爪氏と小室氏のこのやりとりが気になったのは、小室氏の「キリスト教は予定説、仏教は因果律、イスラームは現世と来世の因果律で、ユダヤ教のヨブ記にキリスト教の予定説の萌芽はあったが、ユダヤ教では開花しなかった」という論説はあまりにも明確でわかりやすい。

しかしこれは、キリスト教をプロテスタント主体で考えた場合、という前提があっての論説ではないか、と長い間疑問に思っていたからだ。

もちろん、パウロのキリスト教は予定説に近いし、ユダヤ教のエルサレムにある総本山のシナゴークとジュネーブにあるカルヴァン教会の飾らないたたずまいは、それが予定説につながりやすい、と感覚的に感じる。

しかし、14ステーションを教会に飾るカトリック教会の流れもキリスト教であり、遠藤周作の人に寄り添うイエスという考え方(鶴岡八幡宮の初詣とヨブ記、そして映画「沈黙 -サイレンス-」)も同じようにキリスト教である。

したがって、それを「キリスト教=予定説」と断定することに単純に違和感を感じていたからだ。

この橋爪氏と小室さんとのやり取りを読むだけでも、本書は一読の価値がある。

また、この本を作り上げた村上篤直氏には、井筒俊彦氏のドキュメンタリー映画を作り上げたマスウード・ターヘリー氏と同じような、主人公に対する深い愛情が滲み出ていて、心地よい読後感を与えてくれる。猫好きの小室直樹氏の評伝なので【猫名索引】があるのは微笑ましい。

上巻

爲田家の猫 15,27,28

トラ 63,64

田無寮の猫 337

クロ(初代) 342,349,350,351,362

クロ(二代目) 359,360

グレー(クロ(二代目)の兄) 360,361

クロ(初代)と三匹の黒猫 362,363

柳津町の猫 679

下巻

チャーチャー 265,266

チャトラ 262,281,284,476

ミイ 273

いいなと思ったら応援しよう!