舞台『虹む街』

「知らない横町の角を曲がれば、もう旅です」と名言を残したのは永六輔氏だが、長く住んでいるところの近所でも、ふと気まぐれで曲がった角の先に「こんなところがあったのか」と驚いてしまうことがある。

東京でも未だに「終戦直後」を思わせるような、バラック小屋が連なる、現代人の我々からすると「いかがわしくて怖い」と「回れ右」して足早に立ち去ってしまうような一画が残っていたりする。

そういう場所には、様々な国から来た人が住んでいたりして、その人たちが話すどこの国ともわからない言葉を聞くと、さらに恐怖が増してくるのだが、よく考えれば、そこに住むほとんどの人はそこで日常生活を営んでいるわけで、そこには大なり小なりコミュニティーのようなものが存在するはずだ。

『虹む街』(タニノクロウ作・演出)は、まさにそんなコミュニティーの日常生活を覗き見しているような芝居だった。

劇場に入ると、リアルだが劇画化された古びたコインランドリー(「COINランDリー」という店名がシャレている)がある。壁はなく、民家の軒を長く延長したような屋根の下に、大型の乾燥機3台、小型の乾燥機1台(故障中)、一般家庭にあるような二層式洗濯機が1台が置いてある、といった感じ。

洗濯機の前には洗濯物を畳むのに使える大きなテーブルがあり、その周りに丸椅子がある。

自動販売機もある。

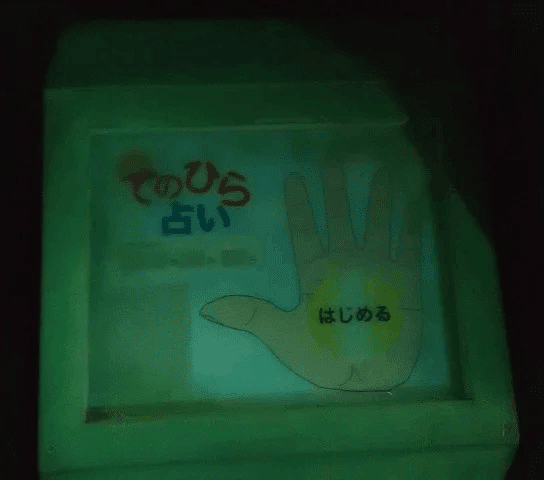

昔懐かしい「ハンバーガー」や「カップラーメン」が出てくる自動販売機。ビールとチューハイの自動販売機(「AサHI」というロゴも素敵だ)と、ゲームコーナーにありそうな手相を占ってくれるマシン。

コインランドリーを中心として左側には2階のフィリピンパブに通じる階段、公衆トイレ、スナック、喫煙部屋が並ぶ。右側には2人のインド人若者が営むインド料理屋、その右側に中国人女性が経営する餃子屋がある。

開演前から2台の乾燥機が回っている。1台はピンクっぽいもの。もう1台は水色っぽいもの。

時刻はどうやら夕方らしい。スナックはカフェも兼ねているから明かりがついていて中に人がいるが、他の店はまだ暗い。

スナックの中には高齢の女性とぬいぐるみを抱えた車椅子の女性がいて、何か話している。

まだ開演までに時間があり、観客は思い思いに、よく出来た(しかしどこか劇画チックな)セットのあちこちを(各々の座席から)観察している。

不意に男がコインランドリーに現れる。男は乾燥機を見る訳でもなく、丸椅子に座る。観客は、何が起こるのかと期待するが、男は黙って地面を見つめるばかり。

不意にスナックのドアが賑やかなベルの音を響かせながら開き、それが開演の合図となった。開いたドアからはスナックのママらしき高齢女性が出て来て、店先の鉢植えに水をやり、また店に戻っていく。

いつ頃からか雨音が聞こえる。

どんなリアルな芝居が始まるのか、楽しみにしていた観客は、冒頭いきなり意外な展開に驚くことになる。

「桃色のタオルの乾燥が終わりました」

乾燥機が女性声でそう言ったのだ。

この芝居は一見リアルに見えて、どこかグニャリと歪んでいて、乾燥機の声などによって、ところどころで物語が脱臼する。

タイトルの「虹む」は、「滲む」にも掛かっているのかもしれない。そういえば「虹」だってそれぞれの色の境界ははっきりせず、お互いの色が滲んで交じり合っている。

その「滲む」感じが、これが「演劇・芝居」であることを担保しているようにも思える。

この世界において、外国人は賑やかだ。インド人たちは2人でカードゲームに興じ、中国人女性は「犬が飼いたい」とねだる小さな娘に手を焼いている。フィリピンパブで働く女性たちは賑やかに恋バナに花を咲かせている。

対して日本人は言葉少ない。誰もが短い単語だけで喋る。日本にありながら、日本人が「片言」で喋っている…

「通りがかり」の観客からすれば、言葉がわからない外国人の状況はよくわかるが、逆に言葉がわかるはずの日本人の状況がさっぱりわからず、不安になる。

本作で、状況がわかる日本語を発するのは、何故か「機械たち」だ。

先の「桃色のタオル」に続いて、もう1台が「青色のタオルの乾燥が終わりました」と元気よく告げる。

「AサHI」の自動販売機は、「チューハイ」などと選ばれた商品の名前を告げる。

手相占いの機械は、「生年月日を入力して手を置いてください」などと命令する。

しまいには、空いていたもう1台の乾燥機が「故障です」と連呼し始め、店主に叩かれると、落ち着いて「間違えました」と弁明する始末…

本作は、こうした「グニャリ」程度の違和感を持たせることで、普段の日常を対象化し、それにより「何でもない日常の可笑しさ・愛おしさ」が強調される、という効果を作り出している。

何の説明もなく、状況もわからない、その街での「日常」の時間が淡々と進んでいくだけの芝居なのに、不意に胸を突かれる瞬間がある。

たとえば、餃子屋の中国人母娘がコインランドリーに来て、雨漏りを見つけるシーン。

娘はポタ……ポタ……と落ちてくる雨粒を捕まえようと、両手をパチンと合わせるのだが、そのうちそれが拍手のようだと気づいて、「幸せなら手を叩こう」を(中国語で)歌いながら、嬉しそうに歌に合わせて手を叩き始める。

母親も娘の歌に合わせて調子を取りながら、愛おしそうに娘を見ている。

そんな何でもないシーンを観て、私は不意に泣きたくなった。

「郷愁」というのは、こんなささやかな出来事で想起されるものなのかもしれない。

もちろん彼らは日々平穏に暮らしているわけではない。外国である日本で生活していくのは不安と苦労が絶えないだろう。フィリピンパブの女性のように何か病気を抱えていることだってあるだろう。コインランドリーの女性オーナーもまた、大きな決断をせざるを得なかった。

しかし、それでも皆、明るく歌ったり、熱すぎるハンバーガーや餃子をハフハフ食べながら、たくましく生きているのである。

本作は何もない日常の一部分を切り取ったかのように見えるが、ちゃんとした結末が用意されている。

その結末で観客は、この街で暮らす人々が、さりげなく肩を寄せ合って生きていることを知るのである。

その関係性は、断絶でもなく、かといって濃くもない、お互いが「滲んだ」ような曖昧さ…

それと同時に、そういう生活や「滲んだ」ような関係性が、都会の日本人どうしのコミュニティーから、とっくに失われてしまっていたことにも気づくのである。

最終盤、営業を終えたコインランドリーで、男が手相占いマシンに手を乗せる。出てきた結果を覗き見した女が「ヒューッ」とひやかしの声を出す。

きっと良い結果が出たのだろう。

だからといって、男も女も、明日いいことがあるなんて信じていない。

でも、その結果をささやかな希望として明日からの日常を淡々と生きていくのである。

(2021年6月12日 マチネ。@KAAT神奈川芸術劇場 中スタジオ)

(追記)

写真は全て、本作の続編にあたる『虹む街の果て』(2023年)のもの(開演前の写真撮影が許可されていた)。本作から数百年後の世界という設定のため、セット全体が苔が生えたような緑色に塗られている。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?