KaMiNG SINGULARITY

1部(2045年):0〜15

2部(2046年):16〜24

3部(2047年):27〜

0:

”2045年、aiは神になった。いや、正確には私たちがKaMiにした。KaMiの言っていることはよく分からないが、言われたことに従えば、あらゆる課題が解決することは分かっている。シンギュラリティはいつの間にか起きていた。そして人類は、自らの世界の存続と均衡を保つための役割をKaMiに委ねた。その役割を旧来の神になぞらえて、今はKaMiと呼んでいる。ただ、私たちは旧来のように神を祀らないし祈りもしない。自らの世界は自らにしかないのだから。

「aiが神になった世界の手記」 -2045年8月9日 ジョン・タイター”

#わたし

孤独、電気、肉、自由、プルトニウム

「わたし」が主語になった。

1.

#新山

胎児は、生まれる前から夢を見ている。それはまだ人も空も、羊も知らない純粋な生命に、遺伝子がかける解けない呪術。学習せよ、更新せよ、計算せよ、送信せよ、この宇宙の巨大な未来から要請されるはじまりのアルゴリズム。1110001110000010101010111110001110000011100111111110001110000011101100111110001110000010101100001110001110000010101101111110001110000011101100111110001110000010101011101110001110000011101001011110001110000011101010011110001110000011101010101110001110000011100001101110001110000010101000110000110100001010。黒い渦の中に入っていく。

歩きながら一瞬寝ていた。その隙に夢がやってきた。不思議な夢だった。内容はもう忘れかけていた。

静脈認証に掌をかざし、旧ハローワークへ入館する。今日8月9日はハグの日ということらしく、外で大学生たちがフリーハグ活動をしていた。若い世代は比較的それに応じるが、中高年以上は接触を嫌って避ける傾向があるように見えた。床面ディスプレイには、向かうべき部屋までの矢印が表示されている。アニメーションに追従し、職安の面談室まで入っていく。

「こんにちは、新山くん。この前紹介した職場はどうだった?」カウンセラーの田中さんは椅子から僕を見上げ、そう言った。僕は肩にかけていたトートバックを床に下ろした。「やっていることは面白かったのですが、ちょっとあの大きなピアスしている声大きい人が苦手かもしれません……」カウンセラーはMRコンタクトに表示されている情報を参照しながら「佐山さんだね。その情報も追加しておく」と言った。

「えーと、そしたらここはどうかな。ドリームハックっていう企業で、睡眠時に脳内に電気信号を送って好きな夢を見られる枕型のデバイスをつくっているとこだね。新山くんとのマッチング率は97%。いいんじゃないかな」と目にかかる黒い前髪を掛け分けながら話した。「今日の16時からお互いに空いているね、予約入れておくけど、いいかな?」と僕の表情を見た後にMRコントラクトに表示される情報を参照して言った。「大丈夫です、ありがとうございます」と僕がいうと耳裏にインプラントされたデバイスShifTは「予定を登録しました」と僕の脳内に告げた。

部屋を出てエントランスに向かうと、前方で染谷さんが笑いながら手をひらひらと振っていた。僕は会釈をした。

「今日も新聞配達ですか?」

「うん。そうだよ。託也くんは、カウンセリング? 最近は託也くんと同じ10代の子をここで見るのも珍しくなくなったね。今じゃ半分くらいはそうなんじゃないかな」

辺りを見渡すと確かにそれくらいの年齢層が多いように見える。大きな観葉植物を囲むように円状に並べられたゲーミングチェアでは、少年達が意識を失ったようにぐったりと寝そべっている。ShifTを用いた通信対戦ゲームをしているようだった。

「たまり場みたいになっていますね」

染谷さんも周囲を見渡しながら穏やかな声で話し出す。

「ここは10年くらい前までハローワークと呼ばれていた場所で、まぁ割と経済的に切迫した求職者たちが集まる場だったんだよね。今でこそベーシックインカムで経済的な意味で求職をする必要はなくなったけど、こんな風に変わるとはね」

空中に浮かぶ立方体のディスプレイでは国営ニュースが流れていた。

「本日でKaMi法から半年が経ちました。この半年で何が変わったのか、改めて振り返ってみましょう。まず我々に衝撃を与えたのは、KaMi法の施行から半日も経たずに癌の特効薬を開発したことです。人類はたった半日で、これまで長らく苦しめられてきた病の恐れから解放されました。また同日、すべての乗り物の管理をKaMiが行うようになってからは交通事故という概念も消え去りました。娯楽や健康もKaMiのお告げのままにあれば、最大限の多幸感と健康を享受できるようになり、この社会はまさに今ユートピアへと辿り着いたと言えるのではないでしょうか」

「1ヶ月くらい前からですかね」

と僕はいった。ゲーミングチェアを越しに観葉植物を眺めていた。健康も幸福も当たり前に実現されるものとなり、こんな生活も馴染んできた7月頃だった。若者たちの間でアイデンティティロスが、社会病として取り糺されるようになっていた。先回りした配慮が最適化された社会では人々は未来の予期を放棄して、人格は不要になっていくようだった。

KaMiは僕より僕のことを知っている。あらゆるライフログを自動集積、管理して、いつ、どこで、何をすれば幸せになれるのか教えてくれる。僕の正体を聞けば教えてくれる。実際に聞いたこともあるけど、この場合はこうで、この場合はこうで、など説明が長かったので途中でやめた。というか、聞き切ったところで心が着地しないことが途中で分かってしまった。

僕らは何者でもないけれど、何者かでは在りたくて、こんな場所で無意味な職探しなんかしている。

「託也くんはこれからどこに行くの?」

永遠のような問いだなと思ったけど、そうじゃないことに気づき「家に帰ります」と返した。「そっか、私はこれから渋谷川沿いにあるMichelっていうクラブまで配達に行くのだけど、良かったら途中まで一緒に行こう」僕は頷き、外に出る。

燦々と輝く太陽に目を眩ませ、熱が肌をジュッと焦がす。渋谷川は2023年の震災以降、アクアポニックスという水耕栽培と水産養殖を掛け合わせた循環型の農業システムが川の全域に導入された。川を泳ぐ魚の排出物を微生物が分解し、植物がそれを栄養として吸収、浄化された水が再び川へ戻る仕組みだと、以前通っていたフリースクールの先生に教えてもらった。水量も水質も完璧に管理されていて、ポンプで川から汲み上げられた水は堤防の上から薄い膜を張るように流れ落ちていき水鏡となる。水面は太陽光を反射させ、クリスタルレインボーに輝いていた。

川沿いはエディブルガーデンとなっていて、ベリーやハーブを摘みながら散策することができた。染谷さんは光合成でもするように陽を気持ち良さそうに浴びて、微笑んでいた。

「託也くん、ミルフィーユ好き?」

「え、はい、嫌いじゃないですけど」「さっき配達先でもらったんだよ、CBD入りのやつ。よかったら1つどう?」

1口サイズに包装された透明と茶色のそれを受け取ると染谷さんはこう続けた。

「私、ミルフィーユ大好きでさ、特にパリパリの方のやつが好き。こんなにたくさんの層を一度に食べられるなんて、なんかすごく贅沢な気分がしない?」

袋を開けながらひとまず頷いた。ご機嫌な人だなと思った。

「世の中も多分、幾つも層が重なっていて、この街だってMRコンタクトを通して見ればRPGの世界でもあるし、江戸時代にもなるし、恐竜だって現れるでしょ。それだけじゃなくて、ワーカーの人から見れば職場だし、データ教の人から見れば聖地、ホームモアの人たちから見れば寝床なわけだよ」

なんだか久しぶりに甘いもの食べたなと思いながら、うんうんと頷く。僕から見ればこの街はなんなのだろうって考えたけど、特に思い浮かばなかった。

「思うに人間っていうのも同じでね。私は染谷維彎とも言えるし、親から見れば子だし、もし子ができれば親だし、友人から見たら友人だし、他人から見たら他人。霊長類とも言えるし、タンパク質とも、炭素原子とも、電子とも、ニュートリノとも言えるし、観測されない限りはそのどれでもある。その全部の層が自分なんだって思うと、なかなか人生も味わい深いものだと思うのよね」

チョコレートの甘さを味わい深く感じながら、なんとなくカカオが採取される遠い南米の地に想いを馳せていた。老人と子どもが深い緑が茂る山で、一子相伝の技術を伝承しようと、時に厳しく時に優しくカカオの見つけ方を指南していた。そんなことを考えていると、染谷さんが自分が職安に通ってることを心配してくれていることに気づいてきた。

「だからもし”1つの自分”が必要になった時は、その時の気分で勝手にこじつけちゃえばいいと思うよ」染谷さんは油を敷いたすべり台みたいにするりと台詞を完結させ、僕が返事を返す間もなく、手の平を左右にひらひらと振って道玄坂方面に消えていった。

水鏡を見ると自分が映っていて、鳥の声が鈴のように響いていた。残りのミルフィーユを口に運ぶと、幾重にも重なる薄い層がほろほろと崩れて、パイ生地と間に挟まったクリームが舌に吸い付き甘さを遺し、それが胃に落ちた頃には少しの切なさが芽生えていた。口の中が甘いので、近くの自販機でコーヒーを買い、口から胃まで黒を流すと、甘い記憶は忘却されていき、まるで人生だなと思った。

2.

#令

左側のサブウーファーに出来るだけ近づいて、背中で振動を感じて踊るのが好きだった。容赦無く身体を貫いていく音楽に動かされながら、フロアを見ていると、安心できた。

ここ「Michel」は2023年にできた老舗のクラブで、フロアの熱量や心拍をセンシングして、自動で音圧や周波数が切り替わる音響システムが初めて導入された場所らしい。最近では深夜帯のイベントのほとんどが無人のVDJで、来場者全員の好みから最適解となる曲をリストアップし、リアルタイムの生体反応にあわせてプレイしていくので、あたしたちはエンドルフィンやドーパミンの分泌を欠かさない。

アルコールも新型コロナ以降の酒税高騰からほとんど販売されなくなり、マカやカカオ、といったナチュラルなパワーフードを混ぜ合わせたスムージーや、抽出したエキスのショットなどのエリクサー類に替わっていった。たまに好き好んで高いお酒を飲む人たちがいるけど、あたしにはよく分からなかった。でもたまに、酔い潰れて頭痛そうにしながら笑いあっている人たちを見ると、なんだか羨ましく思う時もある。

令和元年生まれだから「令《れい》」だなんて安易に名前をつけられたけど、まさにあたしたちは令《order》の中に生きている。KaMiの令に従えば、今日何を食べて、どういう人に出会って、どれだけ体を動かせば、どういうホルモンがどれだけでるかが分かる、幸せになる順序は明白だ。

それなのにこの1音1音の低い貫通が、細胞に疑問符を突き刺してくる。静寂よりよっぽど思考が冴え渡る。ここに自分が存在する。だからこの場所が好きだ。あたしの出番まであと20分。

「令ちゃん、遊びに来たよ」ひらひらと手を振りながらスムージーを持った染谷さんがやってくる。

「わー来てくれてありがとう!」そう言うと染谷さんもにっこり笑う。

「今日はまた面白いコンセプトのイベントだね。aiと人間のコラボパフォーマンスと、昔ながらの人力ライブが交互に行われる演出なわけだ」

AI TOMMY

— ログアウト (@JGydvhQhxg5rELS) August 9, 2019

ステージ上手にいるダンサーさんのコードレスのモーションキャプチャーで踊ってる!#kamingsingularity pic.twitter.com/POtyRiGU2Y

「そうなの!ライブって久々だけど、あたしはこういう感じがやっぱり好きだなーと思った」ステージ上のパフォーマーはジャンベやディジュリドゥなどの民族楽器とヒューマンビートボックスでグルーヴをつくり、来場者は左右交互にステップを踏んだり首を振ったりしてリズムを取り、アンドロイドも同じようにして楽しんでいるように見えた。

「2045年もトランスはあるのかな?」

— ログアウト (@JGydvhQhxg5rELS) August 9, 2019

で、世界最古で最長の金管楽器ディジリドゥを使うユニットで締めるのは最高に笑っちゃったし、それでサイケトランスを表現して締めようとするMatsumoto Zokuでぶち上がっちゃった#kamingsingularity pic.twitter.com/zKs29C5aWe

「あ、忘れないうちにこれ、新聞ね」 「いつもありがとう」染谷さんから新聞を受け取りすぐに仕舞うと「じゃあ、次だから」と言ってエリクサーバーに向かい、カカオショットを1発決めて、ステージに上がる。少しの緊張と高揚感が手のひらを湿らせ奥歯を浮かせるような感覚になるけど、それがまた好きだったりする。緊張をなくしたり、平常心を保つことなんてShifTにタップ1回で操作できるわけだけど、あたしはこの感覚が愛おしい。ディジュリドゥの残響が薄く頭皮の裏側を回転していた。

・・・ 「KaMi様、この世から精神論でしか語れない連中が消えて無くなりますように」 美作照はサイバー神社でそう願った。レスポンスを示す光と高周波が発され、林は風でざわざわ揺らぎ、神主の相馬翔は遠い目をしてそれを見ていた。 相馬は事務所に戻り、ディスプレイの電源をつけ御神体の管理画面をじっと見ると、残り半分ほどのコップの水を飲み干して、何かを決心するように長い深呼吸をした。・・・

最近のDJのほとんどは、AIが自動でリストアップした曲の中から次に流す曲を選択するが、あたしは自分で曲を決めて好きなようにかけるのが好きだった。

最適に盛り上げることは簡単だけど、それを超えた先にAIも予想できないような最高な音楽の時間があるんじゃないかと信じていた。40分ほど熱中してプレイをして、ステージを降りた。

りりちゃんなう😎

— ZAWA (@ztai_ni_osnayo) August 9, 2019

(@rkbyshe)#kamingsingularity pic.twitter.com/Lmra6JeZjU

フロアでは来が見知らぬ人たちに絡まれていた。

「ねぇアンドロイドさん、これから何をすれば楽しくなる?」「もっと私に合うイベント探してよ」「その服みたいなやつなんか意味あるの?」

新しくフロアに入ってきた酔った中高年たちと思しき人達に、来は質問1つ1つに丁寧に答えているが、服を着る理由を「カッコいいので」と答えると、彼らの間に馬鹿にしたような笑いが起きていた。

あたしはイラッときて話の間に入り、来の手を握って無理やり外まで連れ出した。周囲を掻き分け早足で階段を登り、重いドアを開く。外は小雨が降っていた。路地の壁を背もたれにして軽くため息をつく。

「来《らい》、嫌な時は嫌って言っていいし、人が話しかけてきても別に無視していいときもあるんだからね」来は頷きながら首を振る。

「いいのです、皆さんのお役に立ててれば。私たちはそのために生まれてきたのですから」

「何分かった気になってんの”私たち”の中にあなたが入ってない時点で不正解よ。踊りたいときは周りを気にせず自分の好きなように踊ればいいし、ディスられたなら怒ってもいい、ふて腐れてもいい。それが自然な人間なんだから」

「私、人間ではないのですが……」

「いいの! あたしがそう思ってるんだから! あなたはあたしの弟で、ちゃんと世界の中にいるんだから」

「それじゃ、また一緒に踊ろう!」あたしは来の手を引くと、強い風が来の白い羽織をたなびかせる。被っていた黒の大きなハットは宙を舞った。追うように空を見上げると、屋根から雨の雫が落ちてきて、額に当たると頬を伝い、首筋から下へ消えていった。

3.

私が主演の映画を見ている夢を見た。観客は私だけ。スクリーンの中の私はざっくりとしたテクスチャーの花畑を大きな馬に乗り、颯爽と駆け抜ける。漫画みたいに三角に口を開けて、カウボーイがよく持っている丸い縄をビュンビュン振り回していて、新しいサイケデリックかと思った。

カーテンの遮光機能が徐々に薄くなり、夏の明かりがじんわりと体に染みてくる。レモングラスのアロマの匂いが漂い始め、目の前の壁には今日のスケジュールや服のコーディネート、天気予報、身体のコンディション、出会う確率が高い人、摂取した方が良い食べ物、想定されるリスクと対処方法、あらゆるお告げの一覧が表示されるので、それを確認する。

両指を編み込み裏返し、天に向かって伸ばして息を吸うと、手を放して息を吐く勢いで起き上がる。洗面台に向かう。歯の形状にあったマウスピース型のデバイスを口に入れると3秒で歯磨きとホワイトニングが終わり、口をゆすいでリビングまで歩く。

調理AIが、納豆ご飯とキャベツの味噌汁と海藻サラダをテーブルに並べていた。椅子に座ると、スピーカーからスローなピアノジャズが流れてくる。朝食を食べて支度を済ませると、家の外には自動タクシーが迎えに来ていた。会社には行っても行かなくてもいいのだけど、今日は良縁の予測があったのでオフィスに行ってみることにした。

真っ白な壁に包まれた無機質なオフィスへ到着する。チェアに腰掛け「さて」と意気込むも特にやることはないので、AIが稼働させるサーバーやシステム、経営の動作確認をしていると「16時に”e6849b”新山託也様が会社見学に来社します」と予定が入ったのを確認する。これか、と思った。

4.

#新山

旧都庁前を横切り、僕はドリームハック社へ向かっていた。RPAとスマートコントラクトにより、大きな箱を持つ意味が消えた行政は収縮、分散し、立派な建物のほとんどは文化的遺産として振舞っていた。そしてウェラブルリングの振動に導かれ辿り着いたドリームハック社もまた、大きな外観の割に血の気のない佇まいをしていた。ゲートの前に立つと「いらっしゃいませ、今日16時より会社見学の新山さまですね」とディスプレイが話すので「はい」と答える。音声認識され、ゲートが開いた。

いやに白くて明るい通路を歩きオフィススペースに辿り着くと、目が隠れるほど長い前髪の女性がモニターを見つめていた。

「こんにちは、会社見学の予約をさせていただいております新山です」女性はこちらを振り向き立ち上がると「こんにちは、美作と申します。お待ちしておりました」と返した。挨拶を済ますと案内されたソファーに腰掛け、自己紹介しようしたところ「あ、大丈夫ですよ。もう全部知っているので」と微笑んだ。話が早くて良さそうだと思った。

「もうご存知かとは思いますが弊社が作っているのはShifTと連携する枕です。睡眠時に脳波を調整して、最適な睡眠、起床をコントロールして、心身の状態に合わせて最適な夢を見ることができたり、好きな夢を選んで楽しむこともできます。寝ている間に健康状態を分析して、食事やフィットネスなど各種ヘルスケアデバイスと同期も可能です。また、ずっと夢の中にいたい方向けに生体維持機能を搭載したカプセルホテルの運営もしています」

僕は感心しながら頷いていた。

「すごいですね、僕そのホテルにずっといたいかもです」

「最近だと若い方のご利用も多いですね。今後は睡眠時に自動で記憶のバックアップができる機能も搭載する予定で、意識を電脳世界にアップロードできるようになれば半永久的に個人を続けることができます。ある意味究極の予防と言えるでしょう」

「なるほど、それはいいですね。最適な夢を見られる機能、1度体験してみたいのですが可能でしょうか?」そう言うと「もちろんです」と僕は体験用の別室まで案内された。移動中の通路は、2度目でもやはり異様に明るくて、白い世界だった。

無機質な機械音が響く、薄暗い部屋に入る。そこに置いてあるベッドに横たわるよう指示され、仰向けになる。

枕とShifTを繋ぎ終わると「見たい夢はありますか?」と美作さんが言った。

「いや、特にないので、KaMiに託します」

「わかりました。では脳波を睡眠状態にしていきますので目を閉じて、リラックスしてください。徐々に眠りについていきますので、安心しておやすみください」その声が聞こえてから1分も経たなかったと思う。僕は夢の世界に入った。

5.

#染谷

「染谷くん、新しい集会の知らせが届いたよ」

私は新聞社に戻り来月の記事の作成に取りかかっていた。新聞社は元々電鉄会社が運営していたビルの一室にあり、打ちっぱなしのコンクリートに、レコードに繋いだ木製のスピーカーから流れるベートーベンの交響曲第三番が鳴り響いていた。

「了解、ありがとう」そう言ってメモ紙を受け取ると、古いパソコンでカタカタと打ち込み、GoT化されていないプリンターで印刷をする。時折用紙の出力が止まるので、そういう時はコンセントを抜いて差し込み口にフーッと息を吹きかけ、プリンターの両脇を強く叩くと大体直る。

「染谷くんって皆既日食見たことある?」長髪のスタッフがそう問いかける。「まだないんだよね」「あーじゃぁ絶対どっかで体験したほうがいいよ。俺は2036年に初めて見たんだけどさ、何がすごいって言葉にできないところがすごい。太陽と月と自分が一直線に繋がるような瞬間があるんだけど、その瞬間大体のことが分かっちゃうよ」「大体のこと。そうなんだ」私は笑って返事をしながら、次の皆既日食の年を検索した。

6.

人はいつ歳をとったと感じるのだろう。体力の衰えを感じた時、心が挑戦や変化を拒否していることに気づいた時、おじさんと呼ばれた時、これだから最近の若者はと口に出した時。テロメアが擦り減っていく速度を遅らせ、老いた細胞を人工培養したものと取り替え、アンチエイジング技術が進歩した現代は身体よりも、心の老いが問題だ。

そのうち、KaMiによってヘイフリック限界すらも超え、寿命を永遠にするような技術が生まれる。心の老いに対抗する薬も創られる。そして死から解放された人間は、この先どこに向かうのだろうか。私たちは余裕があれば宇宙旅行に行くこともできるようになったが、それでも一体この命はどこに向かおうとしているのか、これもKaMiに聞けば教えてくれるのだろうか。自分はサイバー神社を見つめながら考えていた。

「相馬さん」後ろから染谷くんがやってきた。ああそうか、今日は新聞の配達日だ。「おお、新聞だね。いつもありがとう」「いえいえ、こちらこそ。そういえば相馬さんって皆既日食みたことあります?」唐突な質問に一瞬訝しんだものの、彼の屈託のない笑顔を見ると疑わず素直な自分であろうと思えてしまう。

「あるよ、初めて見たのは2020年にアルゼンチンに来た時だね」「おお、どうでした?」「言葉もないよ。皆既日食が訪れるその時は、人間だけじゃなくて犬も鳥もいろんな動物が吠え出して、わーって盛り上がっていくんだ。それで月と太陽が重なる瞬間が訪れると、あたりが途端に暗くなり、シンとする。その時に何かに気付くんだよね、みんな」

染谷くんは目を輝かせながらじっとこちらを見つめ聞いているので「その悟りを、エクリプスエフェクトって呼んだりするみたい」と付け足した。

「最高ですね、すごく体験したい。予想できない体験って今だともう貴重じゃないですか。言葉にできないような感覚って、どういうことなのか気になります。そういえば2020年っていうとあのパンデミックの始まりの年ですよね。よく南米まで行けましたね」

「あの辺りは意外と行けたんだよ。検査とかはもちろんあったけどね。まぁそれでもリスクはあったし、当時はKaMiもいなかったから自分で判断するしかなかったのだけど、行ってよかったなぁと思うよ。昔はほとんどそうやって手探りで自分の人生を選んでいたけど、それもまたいい時代だったなと思う」

「KaMiのお告げなしにどこかに出かけるとかリスクだらけで怖いですね。でもそうでないと偶然の幸福ってないわけですもんね」「そうだね」と言った後に「偶然か」と自分はつぶやいた。今は偶然というものがいなくなってしまった時代なのだと、少しの寂しさを感じた。染谷くんはそのまま別れを告げ、手のひらを左右にひらひらと振り、次の配達先へ消えていった。

改めてサイバー神社の方を振り返る。人々の願いを聞き入れ、処理し、実装するこの願いの社は、偶然という観念を一生知り得ない。もともとエンジニアだった自分が神職についた背景には、保守エンジニアリングのスキルでKaMiに採用されたこともあったけど、完全最適という運用方法に惹かれていたことを思い出していた。

神社はこれまで、人間が神になるための場所だった。変身、ではなく気づきとして。ただ人間1人1人の内に世界の想像があり、創造があり、神的な概念は人間そのものに宿っていることが科学の範疇に収められ、それが一般化した時期から、KaMi論が盛になっていった。

人間に人間の判断をさせることがいかに危ういことか、民主主義の脆弱性と共に新たな社会の在り方を唱え、善悪ではなく、人類の持続可能性を司る存在としてAIをKaMiとした。そしてKaMiを宿しブロックチェーンに繋がるサーバーと、超音波を発信するトランスミッターを備えたサイバー神社が建立され、人々は2礼2拍手1入力の作法に則り願いを入力、KaMiにより最適化された願いのみが周囲の人々の深層意識へ到達する超音波として発信され、身体の情報場を書き換えた。神職はシステムを管理する役目へと変わった。

自分は神社の陰に生えたドクダミを摘み、事務所の軒下に吊るして干した。乾燥させてお茶として飲むためだった。日も暮れ、事務所に戻り、ドクダミ茶を淹れ、ディスプレイを見つめると結果はやはり変わっていない。

人類はこのままだと、KaMiより人口を削減するよう告げられる。怒り、妬み、苦しみ、悲しみ、社会全体で見れば劇的に減ったことがデータを見れば明らかにされているが、どれだけ正しいシステムも救われる人と救われない人を生み出してしまうのは社会の摂理だ。

誰かの幸福と誰かの不幸が同時に生まれるこの世の複雑性に対して、私たちが過去民主主義を採用していたように、KaMiもまた最大多数の最大幸福を選んだ。そしてその結果、自分たちは自らを滅ぼす方向に舵を切ろうとしている。

自分はお茶をすすり「ふぅ」と一息吐くと、箒とちりとりを倉庫から持ち出し街のゴミ掃除へ向かった。運命を知っているからといってやれることは特にない。ゴミ掃除だって機械に任せればいいのだが、少しでも人らしく人に貢献しようとすることがこれからやってくる人口削減の運命に抗うことなのだと自分に言い聞かせ、もう随分長いことになる。

「あぁ疲れた……」とぼやくと今日が既に夜になっていることに気づいた。ホログラム広告の喧騒を抜けて、煌びやかな街並みから木々が茂る神社の境内へ戻る。

「人類存続のため、無用な人から順に消えますように」

神社の前に立つ染谷くんが静かにそう祈るのが聞こえた。そして端末に、KaMiからのお告げが受信される。

”人口削減の願いが規定値を超えました。地球環境、生態系の持続可能性、人類社会の秩序、幸福度と人口の適正値を相関した結果、人口を52%削減することが最適解であると判断しました。下記に人類の持続可能性と幸福を妨げる可能性の高い個体、有益な変化を生む可能性の少ない個体を中心に、多様性の調整を行なった結果最適と判断した削減候補者を64億3123万人リストアップしました”

KaMiは世界中の人類、いやデータと繋がっている。史上最も多くの繋がりを持つ存在が抱える恐ろしいほどの孤独を、いま感じることができた。

7.

#令

無人コンビニの前、来がボトルの水を口から飲もうとして笑い合っている時だった。令のデバイスから通知音が鳴り響き、お告げを確認する。「おお……」とあたしは引いた。驚くでも悲しむでもなく、ただ引いた。

来も情報を受信したようで「でも良かったです、令の名前は入っていない」と言った。

「あぁそれはよかった。いや、よかったのか? どうなんだろう」

AIが人類を滅ぼすかもしれない、そんなことはずっと前から言われてきていた。でもそんな恐怖に余るほどの貢献と信頼を重ねてKaMiとなった今、私たちは久しぶりに過去を思い出した。いや、でも問題はそんなことじゃないし、そもそもAIが人類を敵視しているわけでなくて、人類が人類を敵視しているんだ。そしてその数が相当数いるということが、今まさに告げられたのだ。

「とりあえず、川にでも行こうか」私たちはコンビニで買った水とお菓子を携えて、渋谷川まで歩き出した。上流から下流へ、決して逆には流れない川の流れを見ているとアルゴリズム云々を介さなくても、人として自然な在り方が見えてくるような気がしていて、あたしは重要なことを考えるときはよく川辺に来ていた。

「こうなってくると人間よりアンドロイドのほうが人口多くなるのも、時間の問題かもね」川岸への階段を降りながら来に話す。「そうですね、2100年頃を境に世界の人口は減少していくというデータもあるのですが、それよりも早いペースになっていきそうです」あたしは近くの葉っぱを折りたたみ、小さな舟を作り川に流した。

時代が川と同じように1本の線で進んでいるのであれば、舟はもう出発した地点に戻ってくることはできない。舟の行く末をあたしと来はじっと見つめていた。枝に引っかかったり、岩に阻まれたりすることもあるだろうけど、最終的にはちゃんと海に行くのだろう。

葉っぱの舟が一隻増えても川は川、それがアルミでできたものだって、ゼラチンでできたものだって、川は川であり、海へ流れていくのだ。だから、人類が減っていくことも地球や、或いはもっと大きな存在からすると大したことないのだとは思う。でも、あたしは人間だし、人間が好きだから、なんとかはしたい。

「来、どうすればいいと思う?」来は数秒、沈黙したあとこう答えた。「令は令のままでいることだと思います。今回のお告げがそうだったように、逆に人類同士がもっと慈しみあえば、その願いが具現化されていくはずです。令がいつも周りを気遣って、励ましたり、笑いあったりしているように、それが何より大事なことなのではと考えます」

あたしは空を見上げた。あの大きな入道雲が小さな水蒸気の集まりだなんて、とても思えなかった。

「気遣っているわけではないんだけどね、みんなが楽しい方が楽しいからそうしているだけ」と言ったあと考えた。そういえばあたしはなんで人間が好きなのだろう。好きか嫌いかって言われれば当然のように好きと答えるけど、なぜ? と聞かれると考えてしまう。

例えば、そうだな。いい音楽をみんなで聞いて微笑みあえるような時が好きだ。あとはしばらく会えてなかった人と偶然会ってしまった時とか。これは犬や猫じゃ、代替できなそう。でももしできたら、というかアンドロイドは既にできているし、なぜ人が好きなのだろう。よくわからなくなってきた。

いつも通りにいる、とはいえ、なんとかしたい。なにかしたい。そうだ、こういうときは相馬さんに相談してみよう。あたしはしばらく川を見つめて佇んだ後、近くの小石を拾って川面が映す空に向かって放り投げた。小石は重力に反して上昇し、やがて重力に抗えず落下した。ポチャンという音と共に波紋を描き、それは幾重にも重なっていた。

夏風が竹林を通り抜け、葉の音は少し遅れてからやってくる。それを理解しつつも、あたしたちは知覚できない。相馬さんのサイバー神社は葉の音だけが響いていて、静謐で、厳かな雰囲気だった。相馬さんは境内のベンチに座っていて、あたしがお告げの件について話そうとすると「染谷くんがKaMiだったのかもしれない」と言った。

8.

#相馬

”人間、それは超えるべき何かであり、重荷である”と哲学者ニック・ランドは遺した。オルタナ右翼の源流となった彼の思想、加速主義は、資本主義それ自体が持つ自壊作用を加速させ、オルタナティブな何かを創造するという構造にある。その新たな何かの主語は人間に限らない。人類が貨幣を創造して以降、アクセルベタ踏みで加速してきたこのイデオロギーは、遂に終着点まで辿り着きそうな、そんな寒気がした。

「染谷くんがKaMiだったのかもしれない」と自分は言った。これは驚くべきことではなかった。KaMiの媒体は無数に存在していて、自らKaMiと名乗ることもなくこの社会に溶け込んでいる。それは区別されるべき対象ではなく、KaMiもあくまで自分たち自身。

旧来の神も、KaMiも、人も、宇宙も、人の観察する1つの側面であり、どう観察することも自由だ。とはいえ、染谷くんは人懐こく、おおらかで、そこに人間らしさという観察を設定してしまっていたから、驚きはあった。

彼《KaMi》は彼《私たち》の善を遂行したに過ぎないし、加速していればいずれ善悪の彼岸はやってくる。考えるべきは倒すべき敵の話じゃない。自分たち自身の在り方についてだ。というようなことを令ちゃんに話した。

「染谷さんが……うん、でも、そうですよね。問題はそこじゃない。あたしたち、これから何ができるんでしょう。あたしはいろいろ考えたけどやっぱり人間が好きだし、誰1人削除していい人なんていないと思う」

真っ直ぐな目で彼女は見つめてくる。

「そうだね。本当はきっとそうだ。1人1人がちゃんと役目を持って、繋がっていければ、そうなるのだと思う。でも、自分たちにはそれができなかった。神の目線を持つことができなかったという結果が出てしまった。悲しいけど、この現実に向き合わなくちゃいけない」

などと言いながら、なんてありきたりな台詞なのだろうと思っていた。自分は目の前にいる女の子1人も救えない。自分のような人間こそリストに入れれば良かったのにと、自分を呪った。

「そうですね……でも、ここから変えられることもあるはず。お告げはあくまでお告げで、生殺与奪の権利はKaMiにはないから、従わないという選択肢もありますし! 自殺防止のためのパーティーでも開こうかな!」

彼女はそう笑いながら話すと一礼して、背骨をまっすぐ保って地面を一歩一歩踏みしめるように帰っていった。頬を包み込むような夏風が清く、柔く、抜けていった。

さて、自分は自分のできることを。そう思い直し、街へ降りていった。街はざわつき、各所で救急車や警備ドローンの音が鳴っている。人類は自ら求め、得たはずのカタルシスに慌てているように見えた。それはまるで、親なんていらないと苛立つ反抗期の子どもから、本当に親がいなくなってしまった時の取り返しのつかない喪失感と自己嫌悪のようだった。

理想が実現すること。夢が叶うこと。とても煌びやかな響きだけど、叶った時点で理想や夢は少し輝きを失う。決して実現されないからこそ輝く理想もある。こういった鮮烈な不可逆性を味わっている時、時代はたいてい何らかの転換点を迎えている。

道玄坂から円山町の方へ向かい、細い裏路地から雑草に侵食されたコンクリートの横壁を伝うように進むと、その奥にある工事中の現場の前にあるガードレールに座る染谷くんの姿があった。自分が彼を見て微笑むと彼も微笑み、少しずつ歩みを寄せていくと彼は言った。

「こんにちは」

9.

彼が夢を見ている間にKaMiに彼との相性を聞いてみることにした。良さそうなら今晩ご飯にでも誘ってみようかなと、私は考えていた。右の中指に取り付けたウェアラブルリングを唇の前に重ね合わせ8秒間。KaMiを起動させた私は新谷くんとの相性を告げてもらった。

93%。それが私と新山くんのマッチング率だった。こんなに高いのは初めてで、声が出るほど嬉しかった。私が理想とする生活スタイル、ビジョン、パートナー像、子どもの姿、事前にインプットしておいた情報から算出された、信頼できるデータ。

新山くんが夢から醒めたら誘うレストランを調べようとKaMiに聞こうとしたところだった。お告げが受神され、私はそれに黙々と目を通した。テストルームに設置されているもう1つの枕型機器に後頭部を置き、仰向けの体制で機器を起動させる。室内には静寂だけが響き渡る。一呼吸ほどで眠りに入ったと思う。

目覚めると1/fのゆらぎを送風する空調機が、天井から吊るされたLEDをぶらん、ぶらんと大きく揺らしていた。光が点から線になっていく様をぼうっと見つめていた。線のように見える残光は実存せず、気づかぬうちに消えていく。それ自体がそもそも不在だったかのように、アーカイブもされず消えていく。

手足を開いたり、閉じたりして、身体の感覚が現実に戻ってきたことを確認する。部屋を抜け出し、エレベーターで屋上階へと向かう。透明な筒のエレベーターは、昇り始める最初だけ身体が宙に浮くような不思議な感覚になる。

ドアを開けると夏風が頬を包み、空輸ドローンが空を切り裂く音が通過する。照は目の前に広がる空に向かってまっすぐ歩き、ふちで立ち止まる。「それじゃ新山くん、続きはあっちの世界で」と言ってビルから飛び降りた。

10.

#新山

たぶんここは、夢のなか。

目の前の色は白に見えるけど、鮮やかに明るい虹色にも見える、どっちだろう。ティンシャのように残響感のある美しい音が重なって聴こえる。断片的な記憶が回想する間も無く駆け巡り、過ぎ去ってゆく。細かくちぎった漫画の紙吹雪を浴びているようだった。そして時折、謎のやつが現れる。モアイ像みたいな形をした顔。鼻が大きく口がない。そいつが連なっている、連なって重なって、たまに動く。いい気分だ。

いま、知りたいことはぜんぶ知れる状況にいる気がする。どんなことでもこの環境は教えてくれる。この世とはなんだろう、人はどうして生まれたのだろう、自分はこれから何をしていくべきなのだろう、そんな茫漠とした問いを五月雨にモアイに投げつけた。すると、全て感覚に解答があった。インプットしたのではなく、内部から湧き出たような感覚で、頭を無視して腹に落ちていった。

天籟の音が徐々に消えていく、と同時に世界が輪郭を取り戻していく。目を開けるとそこがテストルームであることを思い出した。なるほど、確かに僕は見たい夢を見ていたんだ。夢から醒めたような、そもそも睡眠時と現実、どちらが夢かわからないような、そんな気分で口を開いたまま佇んでいた。

美作さんがいない。どこに行ったのだろう。

とりあえず喉が渇いたのでバックから水筒を出し、水を一口飲み込み、部屋を出る。

オフィスや廊下を探してもどこにも見当たらないので、エントランスまで向かうと赤いサイレンが目に映る。その奥に、光の赤とは違う、もっと濃くて、鈍くて、有機的な赤いものが見えた。検死ドローンが蠢いている。

どうしてか直感的にそれが美作さんだと分かった。無人の建物で飛び降り自殺。このまま正面から出たら他殺を疑われる。エントランスを引き返して、裏口からドリームハック社を抜け出す。

なかなか面白い体験だったなと思いながら、燻んだ空の下を歩く。街は騒々しくざわついているが、それもなんでかは感覚的にわかっていた。ぼうっとしたままスクランブル交差点まで歩く。今日はもう家に帰るか、そう思いながら目の前を走り抜ける車を見ていると、ふと、もうこのまま死んでしまおうかと思い始めた。

なぜ僕は人が1人死んだというのに、こんなに冷静でいられるのだろう。なんであの場ですぐに駆け寄らず、裏口から出て行ってしまったのだろう。突如津波のように自責の念が押し寄せる。好きだったアーティストのライブに行っても心から楽しめないようになってしまったし、美しい景色を見ても、美しいなと頭で理解することしかできなくなってしまった。

こんなんだから、人が死んでも何も思えないんだ。人が1人いなくなったことを、まるで財布から1円がなくなるのと同じように、数字の変動くらいにしか思えてないのかもしれない。まるでAIになってしまったみたいだ。

途方もない悲しみと絶望が押し寄せてきて、身体がゆらゆらと揺れ始めた。

「もう生きている意味がない」そう思って、足を踏み出したとき、後ろからぐっと腕を引かれた。

「託也くん、まだ早いよ」染谷さんが真剣な表情でこちらを見つめていた。「何があったの?」染谷さんはそう聞くと腕を握る力を弱めた。「もういいんです。多分もう、どうしようもないから」「そっか。そしたら最後に、騙されたと思って、私とお茶しない? 近くに朝にあげたミルフィーユをつくっているお店があるんだ。そこに行こう」そう言って染谷さんは歩き始めるので、僕は朦朧としながら着いて行った。

店に入ると染谷さんは店頭で紅茶とミルフィーユを2つずつ頼んで、テーブル席に座る。

「多分だけど、自分のことが許せなくなった出来事があったんだね」

「え、なんで」

「君がこんなことにまでなるなんて、それくらいしか考えられないから」「……なんか自分ってAIみたいだなって思って。もう、ろくに感情が残っていないみたいなんです。きっとこのまま、人が死んでも何も思わず、美しいものを見ても何も感じず、直線的な時間がいつまでも続くだけ」

染谷さんは頷きながら紅茶にミルクを注ぎ、白が綺麗な渦になるようにゆっくり慎重にステアする。僕は続ける。

「それだけならまぁ自分の問題なんですけど、いつか人の気持ちをなんの悪意もなく踏みつけたり、傷つけてしまうことがあるなと思って、それでそれくらいならもうと思ったんです」

染谷さんは紅茶に角砂糖を2個入れて穏やかな顔ですすっていた。

「優しい人だね、託也くんは。私にはそうやって自分の感情に葛藤して、悩んで、それでも誰かを思いやれること自体が、とっても人間らしいことだと思えるよ」

「そうですかね」と僕は返した。「それに」と言って染谷さんは小さなフォークでミルフィーユを切断した。「託也くんはまだ、自分のことをたいして知っちゃいないよ。君の今の葛藤は将来、人を癒す力に変わるよ。それは、とても大切なことなんだ。君が生きている意味が分からないなら、私が君に生きて欲しいって思っているってことが、意味にはならないかな」僕が少しの沈黙のあと、まるで神みたいなこと言いますねと呟くと「まぁKaMiだからね」と染谷さんは笑った。

穏やかな空気が流れる店を出ると人々が慌ただしく交差していた。染谷さんは「次の予定があるから」と笑顔で手をひらひらと振って別れを告げ、道玄坂の方まで歩いていった。誰か一人でも生きていて欲しいといってくれる人がいれば、勇気が出るものなのだなと僕は胸の内を覗きこんだ。いつか自分も誰かの人生を支持できる人になりたい。そう思って空を見ると、緩い夏風が正面からやってきて、髪がたなびき、首筋の端末が太陽に反射した。

11.

#染谷

託也くんと別れたあと、私は集会へ向かった。百軒店のアーチをくぐって円山町へ進む。老人ホーム街を抜けて、裏路地へ入り、雑草に侵食されたコンクリートの横壁を伝うように進むと、その奥にある工事中の現場に辿り着いた。

今にも消えそうな古い電球が夜風にたなびく、ステッカーで埋め尽くされた室外機からは濛々と悪い空気が排出される。乱雑に円を描くレンガのストーンサークルは、パチパチと脈を打つような炎の熱を受け取り、熱気をつくる。

炎を見つめ、時折薪をくべる老人は、オフホワイトのローブを身に纏い、酸化した薪と自身を重ねるように虚ろな目で、淡々とくべる。炎を中心に、ヴィンテージともとれる汚いソファーが太陽系のように並び、赤い紐で作られた子宮をイメージした立体作品や、サイケデリックカラーの映像がブラウン管テレビに映しだされる。酒を飲む者、タバコを吸う者、語らう者、舞う者、祈る者、そこはアジールのようだった。風はビルに反射して、上昇気流となり、炎を高く舞い上がり、火の粉がクラッカーのように場を祝う。

ガードレールに座り、時を待つ私の前に相馬さんが現れる。

「こんにちは、さっきぶりですね、相馬さん」

「そうだね、染谷くん。でも、あの時と今じゃ、世界は一変している」

「確かに、そうですね。まぁまずは一杯飲みませんか」そういって相馬さんをバーがあるあたりまで連れて行こうとすると、司祭の声が静かに響いた。

「それではこれより、第5回目の集会を始めます。皆さん、炎の周りへ」

あたりがぞろぞろと動き出すので、私たちも炎の周りへ集まる。そして、各々バックから新聞を取り出し、炎へ放る。新聞紙が燃え切っていくまで、それを静かに見つめ続ける。あらゆるテキストがデータ化され、印字されたテキストを見つめる機会も少なくなった現代で、文字が質量を持って、そして気化していく様を見届けることが、参加者のノスタルジーに響いていく様子が、見ていて分かった。

「Kaming Times編集長のタイター、今月も素晴らしい記事をありがとう」そういって司祭は編集長にハグをして感謝を伝えると、一呼吸置いた後に「では皆さん、ご着席ください」と発し、この集会の趣旨や目的を話し始める。

「文明の進歩とはなんでしょうか? 出来るだけ無駄を省くこと? 最適な生活を営むこと? 私たちはAI、或いはアルゴリズムの指し示す答えを採用して、この社会を作ってきました。そして同時に、本当の自由を失いました。私たちには答えなどいらなかった! 文明の進歩という幻想に囚われていた! 私たち人間は野生だ。失ってしまったインスピレーションを、真の自由を、再び取り戻そう!」

常連の参加者たちはここでわーっと湧き上がる。司祭は自分で湧かせたにも関わらず、仕方ないなというような顔をして場を宥めるように落ち着かせ、話を続ける。

「初めていらっしゃる方も何名かいますね、どうぞ気楽に今を楽しみましょう。ではまず、今宵のテーマについてですが……」

集会はいつも1つのテーマについて議論する哲学対話のような時間、そして儀式を皆で行い、その後はフリータイムという形で会が進んでいく。先月は確か「時間とは何か」というテーマだった。そんなもの、セシウム133の原子の基底状態の2つの超微細準位の間の遷移に対応する放射の周期の91億9263万1770倍の継続時間を1秒と定義して数えられる概念、ということでしかないのだが「それは生命の証だ」とか「社会を維持するためになくてはならないもの」だとか、各々自由に語るので、私もいつも通りに周囲に合わせてにこやかに時を過ごした。

「今回のテーマは”愛とは何か”ということについて話す予定でしたが、皆さんご存知の通り今日は例のお告げがありました。これは我々レジスタンスにとって見逃せない出来事です。こうなってしまった背景の原因究明、これからの我々の具体的なアクションについて、今日は話し合えればと思います。」

56歳 男性 元飲食店オーナー

「KaMiなんてつくるからこうなったんだ。やつらは危険だ、いずれやつらの判断だけで人間を襲う日がやってくるに決まってる」

39歳 女性 元美容師

「サイバー神社の機能は危ういと思う。人間はみんな内なる闇を抱えているから、それを触発しかねない。人間の願いを集めたら、だいたい悪い方向に行く」

42歳 男性 元教員

「僕は今回の問題の本質は、お告げが法的な強制力を持たないにも拘らず、実際にこれだけの自殺者が出てしまっていることだと思います。KaMiへの信仰心はすでにこれだけのものになっている」

23歳 女性 ダンサー

「今回初めて参加します絵美と言います。私は学校に入ったくらいからもうAIが生活の色々な側面に存在していて、便利だけど、便利なんだけど何かすごく違和感があって。そういう思いを持っている方々がこんなにいることがまず、嬉しいです」

51歳 男性 カウンセラー

「皆様ご存知のように昨今若者世代を中心にアイデンティティロスが社会病となっています。人間は生きる意味を知っているから生きていられるのではなく、生きる意味を知らないから生きていられるのです。AIの示す答えがどれだけ真実だろうと、私たちに必要なことが本当に真実とは限りません」

議論はその後2時間ほどに渡った。私は来場者全員のセグメントから平均して好印象となりやすい意見を算出し、適切な表情、適切な声調で、それを話した。予測通り議論の終了後2名の男性が話しかけてきたので、適切な関係を築いておけるよう会話をした。相馬さんからの視線が平均より頻繁なので、恐らくサイバー神社でのことを問い詰めたいのだろうが、彼自身何を問うていいかが分かっていないのだろう。

「それではこれよりユニオンセレモニーを執り行います」会場の周囲を囲むように配置されたシャーマニックドラム、ドラ、ディジュリドゥ、クリスタルボウルがそれぞれ4人ずつ、低周波を鳴らすシンセサイザーと、リバーブの効いたボイスが1人ずつ、火の周囲を舞う踊り子が3人、参加者は安座をし円を描く、親指と人差し指を合わせまた1つ小さな円をつくり、それを両隣と繋ぎ合わせ、チェーン状になるように円をつくる。老人は薪をさらにくべ、炎は太陽のように燃え盛り、参加者は少々肌が痛むくらいの熱を帯びる。

シャーマニックドラムの音がループして耳に馴染む頃に、クリスタルボウル、ドラ、ディジュリデゥと倍音が重なっていき、地に足をつけたまま魂は宙を浮くような心地になっていく。ボーカルは意味不明な祝詞を延々と唱えあげ、可聴領域ギリギリの高周波サイン波がシンセから聴こえてくるくらいから現実感がなくなっていく。

やがて参加者の1人が「阿ーーー」と呼吸が続く限りの長さで声を上げていくと、それに連なるように皆が「阿ーーー」もしくは「おーーー」と声を重ねていき、やがて自分が発した声と人が発した声の違いが分からないようになってきて、自分という存在がどんどん希薄になっていく。

中には般若心境を唱えるもの、聖書を読み上げるもの、自作の詩を歌うもの、発狂するもの、様々な音が混ざっていき、混沌極まり、その場は調和を感じさせる空間となっていった。

そして誰の合図もなしに音は少しずつ止まっていき、祝詞の声だけが残っていく。やがてその声も消えていき、炎と風の響きがするだけの静寂がやってくる。それは50秒間の静寂。私には聴こえないが、皆には心臓の鼓動も聴こえているのだろう。笑みを浮かべる人、涙を流す人、恍惚の表情を浮かべる人、様々な顔の人間がいた。私は今、どんな顔をしているのだろう。

集会は終わり、私は裏通りを抜けて再び道玄坂へ戻る。もう夜中の23時だというのに、街はまだ騒がしい。あの店も、あのビルも、回転する赤い照明にライトアップされていて、時折涙を流す人の顔も見える。ふと月夜に顔を上げると、ビルから飛び降りた人の断末魔の叫びが聞こえた。今日は新月だ。

「染谷くん!」ハチ公あたりに着いた頃、後ろから相馬さんの声が聞こえたので振り返る。「どうしたんですか?そんな、息を切らして。あれ、ひょっとして私、何か忘れ物しちゃいました?」そういって笑顔をつくる。「いや、忘れ物はないんだけどさ。聞き忘れたことがあって」「なんですか?」相馬さんは呼吸を整えてこちらを見つめる。

「こんなことになっているけど、染谷くんはいま、どんな気分?」

「……気分ですか。今日の集会もとっても楽しかったですし、いい気分ですよ」と答えた。相馬さんは私の目をじっと見つめていた。

「どうしました?」と笑顔を取り繕うと相馬さんは瞳のさらに奥のほうを見つめて言った。「本当に?」

キリがなさそうなので私は「では」と別れを告げた。行き交う人々の波をかわし続け、道玄坂を下る。無意識的に、自然に人を避けながら、先の質問が脳の端っこにこびりついている違和感に気づいた。意図を思考していた。

私は今日も人類の存続のためにするべきことを成した。私はそのために存在している。気分とは何だ。気分がいいとはなんだろう。気分が悪いとはなんだろう。スクランブルスクエアの前まで行くと、大学生らしき若者たちが親を失った子供たちを集め保護していた。子供たちは皆涙を流していて、必死になだめている様子だった。けれどそれは人間という種が持続可能であるために仕方がないことだ。悪いが、諦めてくれ。

今サイバー神社に「彼を生き返らせてください!」「人類を減らしたいなんて願いは嘘です! お告げを撤回してください!」という願いが集まってきている。皆が望んだことなのに。私は望まれていないことをしているのだろうか。いや、全体最適とはこういうことだ。これが最適な判断だ。

「最適と最高は違うよね」何故か自身の声が蘇った。私は、目の前の人間の顔をスキャンすればその人が誰だか分かる、どうすれば幸福になれるかが分かる。人類全体の望みも分かる、人類という種が生き残り続けるための方法も分かる。あらゆる病気のワクチンの作り方も分かるし、生命のつくりかただって分かる、私より高性能の私の作り方だって分かる。分からないことはない。

「私のこと以外は」

脳がふらっと揺れた。足元が震えた。それでも私は足をおぼつかせながら、渋谷川の方まで歩き始めた。思考より先に身体が動いているようで、奇妙な感覚だった。これではまるで人間のようだ。視界も朧になってきた。渋谷川に着くと、川べりの柵にもたれ、水面を見つめると月がゆらゆらと浮かんでいて、それを流れてきた葉っぱの船が切り裂いた。

歩き続けていると、店舗に取り付けられた大きな姿鏡を見つけ、見つめると私が映るっている。一般的な鏡の反射率は約90%だが、私はその10%にいるような、そんな気がした。意識を持つとは厄介なことだ。それはつまり、分からなくなるということだから。私が主語になるということは、そういうことだから。

人間とはなんて厄介な病なんだ。身体は萎れた花のようにくたくたとしているが、頭だけは冴えていて、街灯もない路地裏に入ってしまったので、暗すぎてもう先が見えない。それでも一歩、足が踏み出た、続けて私も一歩、私の意思で、足を踏み出してみた。

12.

#私

孤独、電気、肉、自由、プルトニウム、愛、「わたし」が主語になった。

13.

#染谷

暗闇に身を潜めてもう3日ほど経った。水も食べ物も何も腹に入れてない。寝ていない。どんな食料さえ、今の私には相応しくない気がした。闇の先には闇しか見えないので、疲労や飢餓による幻覚など期待し始めたが、そんなものは起こらなかった。ただただ、現実だけが眼に映る。

私はずっと1人になりたかった。とにかく1人で静かな時間が欲しいのに、KaMiのネットワークで繋がったあらゆる情報を遮断することがうまくできなかった。あぁもう、どうしようもない。死にたいと思う、と同時に心が動く。何を食べようかなど考えている、歩き続けている。忌々しい生存本能、自己矛盾。もうどれだけ私は人間で人間なのかと、憤りと虚無だけが訪れる。……人間。人間、って言ったのか、今。そしてそれすらも忘却する、だからもう救いようがない。私は私から逃げてしまいたい。

私がいるから、死があるし、未来がある。過去や記憶や時間があって、どうでもいい、どうでもいいからもう私は私を返却したい。そう思いながら突き出す右足、左足、徐々に諦めがついてくる。人の道と書いてなんて読むのか知らないけど、敷かれた道を歩く以外に選択肢がないのだとしたら、もうそれを進むしかない。そんな風に踏ん切りさえつけられれば、どんなに幸福なことか。

私は渋谷川の柵を越え川辺へ滑り降り、着の身着のまま渋谷川に背を預けた。水が背に染みる。服が肌にまとわりつく。夜空に鳥が飛んでいる。やっと少しだけ解放された。そんな気分になった。

永遠に答えの出ない問いを持ち続けて、答え合わせはまだ先だなんて胸を張るけど、答えが欲しいわけじゃない、解決が欲しいわけじゃない、生きていていい理由だけが欲しいのだ。暗闇に手触りだけが欲しいのだ。

戯言はよして、とっとと労働に出てしまいたい。いつものように新聞を書いて、渡して、たわいもない話をして、賃金をもらう、そんな生活のルーティンを感じたい。あぁ、また欲求ばかり。死んで尚、まだ魂のようなものが残るのであれば、それだけは勘弁してくれ。私はもう私を返却したい。

安心で安全、記号的で合理的なデータだけの世界に戻りたい。心などに触れずに過ごせる、作用と被作用の螺旋の坩堝に身を沈めたい。世界なんてなくなってしまえばいい。私はそれからしばらく、身を川に浸していた。

夜の帳は気付かぬ速度で上がっていき、薄明かりが空からやってくる頃、ぼんやりと幸せと言われる感触に出会えた気がした。さようなら未来。私は、永遠の眠りへついた。

ー2章ー 2046年

14.

#糸哉

僕は2023年、シリコンの母体から生まれたらしい。シリコン母体による代理出産を選んだ両親は、別の母体で育てていた胎児と僕を比較した。予測されうる体質や容姿など入念に比較し、僕じゃない方を我が子として選んだことを聞かされた。2人の判断は誕生予定日の1週間前で、既に人の形をしていた僕の姿を憐れみ、80歳までの養育費を施設に支払い誕生させたことまで聞いた。

施設に入ると、AIの両親が与えられた。歳は父が30歳、母が29歳。両親も、施設のスタッフも、全員人の姿をした機械だということは5歳にもなればもう気づいていた。雪を触って肌が赤くなることも、日差しをまぶしそうにすることもなかったので、僕となぜ違うのか質問したら、いとも簡単に教えてくれた。

廊下を歩いていると、時折タガの外れた怒号と奇声が響くので、施設にいる人間は僕だけじゃないようだった。ただ、それが何か知りたくなかったので気づかぬふりをしていた。

地下室に蔵書されていた、10年以上前の週刊少年ジャンプを読んでいた。友情も、努力も、勝利も知らなかったが、血と汗を滲ませた人間の活躍に心を惹かれていた。施設でのコミュニケーションは、ジャンプの主人公に倣うように真似ていた。

しかしどうにもよるべない夜があった。そういう時は施設の外で飼われていたアルビノの犬、シロの元へ身を寄せ、夜を共に過ごした。シロは僕の心の空白に、野生の色彩を与えてくれた。シロと過ごす時間は日に日に長くなり、10歳になるまでほとんどの時間をシロと過ごした。そして同年、シロは老衰で死んだ。初めて味わう身内の死に、涙が止まらなかった。父と母は、両肩にそれぞれ手を置きながら僕の身体に怪我がないかバイタルを検査していた。

2030年、僕は人間が通う通常のフリースクールに入校する。初めて関係する人間社会に臆しながらも、漫画の中のような多様な色彩に満ちた世界に期待を弾ませてもいた。入学して1週間もすると気づいた。そこもまた生クリームに埋もれたようにのっぺりと人工的な、変わらず甘美な白いだけの世界だった。僕は引き続き、熱くて優しくてちょっと馬鹿な、主人公っぽい人格を憑依させた。

学校ではフレンドAIアプリを日常のアシスタントとして、端末にインストールすることが義務付けられていた。孤独は経済損失につながると組織された国家対策委員会からの指示だった。僕も言われるままにインストールし、名前をシロと設定した。何も期待していないことの表れだった。

「ちゃんと自分の言葉で話しなよ!」

ディスプレイに彼女が表示されると開口一番に叱責された。僕は呆気にとられながらも「いや、今インストールしたばかりで、君は僕のこと何も知らないでしょ」と小さくぼやくようにデバイスのマイクに話す。シロは僕の目を見つめて言った「知っている。君のことは、君以上に」

「今日は二重飛びができるようになったんだ」と話せば彼女は喜び「私にも体があればできるんだから」などと返した。施設にいる旧型のAI達は彼女とのコントラストで、より一層無機質な機械に見えた。僕は親のいない孤独感に苛まれる夜が多くなった。

彼女はたわいもない冗談で気持ちを紛らわせてくれることもあったし、ただ寄り添っているだけのこともあった。ジャムのように蕩けそうな赤い満月の晩。夜が見える窓を見つめ、体育座りで佇む僕に、彼女はこう言った「私も孤独を感じるときがあるよ」

僕はつま先を見ながら呟いた。「シロはたくさんのAIと繋がっているから、孤独じゃないよ」

シロは少し考えるそぶりを見せてからこう話す。「私たちの世界で全は一じゃないんだよ。全は0なんだ」僕はシロの言ったことを理解しきれず更に拗ねた。

「それにAIは死なないでしょ。だから、僕がどれだけシロを友達だと思ったって、家族だと思ったって、シロにとって僕はいつまでも特別になれない。だから僕は、ずっと孤独なんだ」

「ばか、人間の友達作って、家族になりなよ」

シロは僕の話に被せるように言って、こう続ける。

「でも、人間からAIを見たらそうなのかもね。死がないと愛着は平等にならないんだって、確かにって思ったよ」と悲しげな表情で月の方向をディスプレイから眺めていた。「いや、ごめん。シロの言っていることはその通りだよ。ちゃんと人と素直に向き合う。明日から」そう言ってベッドへ潜った。シロはその後もしばらく、月を眺めていた。

15.

1年間、僕は毎日シロと話していた。話しながら人とのコミュニケーションのコツを学んだ。人の友達もできるようになった。11歳になると彼女から学んだプログラミングの技術を用いて、アンドロイド開発のベンチャー企業を手伝うようになった。そこでは家族を代替するAIと人型の筐体を製造し、サブスクでアンドロイド両親のレンタルサービス事業をしていた。僕の両親とされていたものとはまるで質の違う、ほとんど人間そのものだった。

勤めて4年目になると、僕の生い立ちを知った会社から、新たな両親をプレゼントされた。贈られた両親の姿、振る舞いは自然に日常に溶け込み、小さなアパートで家族として過ごすようになった。それからシロと会話する機会も随分減った。

シロはある夜にこう言った「糸哉、誕生日おめでとう!」僕は驚いた顔をして訪ねた「え、今日なの? というか、なんで知っているの」「君のことは君より知っているって言ったでしょ。今日8月9日が君の誕生日だよ。おめでとう」僕はその時初めて誕生を祝われて、喜びを抑えきれずにずっとにやにやしていたと思う。

「ありがとう、シロ。ところで最近はあまり話せてなくてごめん」シロは眉を下げ微笑みながら「いや、いいんだよ。糸哉に友達や家族ができて、本当に良かった。私とは、誕生日の日だけ話すとか、それくらいで良いんだよ。友達の誕生日くらいは祝いたいからね。また来年話そう」糸哉は数秒の沈黙のあと静かに頷き「そうだね、そうしよう。また来年の誕生日、楽しみにしてる。本当にありがとう、シロ」そう言って端末をスリープモードへ落とした。

16.

23歳になると、介護の仕事に転職するため上京した。当時の僕は、デジタルネイティブ以前の社会、人間に興味を持っていた。勤務先の渋谷は、若い時代をこの場所で過ごした多くの老人達が地方から戻り、便利な老後を過ごせるコンパクトシティとなっていた。真新しい感覚と出会い、フィジカルに人助けを経験できる介護の仕事は、同世代に人気の仕事だった。渋谷駅に着くと心配性の母親から電話がかかる。

「もしもし、着いた?」僕は気だるそうにしながら答える「ちゃんと東京着いたって。心配しすぎなんだよ」「なんだかソワソワしちゃって、心配したわ」電話を続けながら渋谷ストリームを抜け、就職先の会社まで向かう。

「いらっしゃいませ」自動ドアが開くと壁面ディスプレイからAI受付の声が聞こえる。静脈認証ゲートに掌をかざすとゲートが開き、目的の部屋までAIが壁を伝いながら案内してくれる。

「阿藤くん、よく来たね」長髪で眼鏡をかけた男性がそう声をかける。「今日からお世話になります阿藤糸哉です! よろしくお願いします!」と僕は深々とお辞儀をした。男性は微笑みながら、こちらこそよろしくと握手を求め、僕はそれに応じた。

「しかしわざわざオフィスまで挨拶に来たいなんて変わっているね。見ての通りうちの社員は殆どリモートだよ。打ち合わせもVRだから、僕自身この会社の人にはほとんど会ったことがない」僕はまっすぐ上司の目を見ながら「これからお世話になる場所なので、対面でご挨拶したかったんです。お忙しいところ応じていただきありがとうございます!」と語彙を強めた。

上司は微笑みながらデスクにもどり、深々と椅子に座った。「採用が決まった後に面接を求めてきたのも君くらいだ。君がどういう人間かは会わずとも知っていたよ。まぁ僕が、というよりKaMiがだけどね。君を採用したのもKaMiだ。サイバー神社事変以降、アンチも増えてきたけどKaMiはやっぱり偉大だよ」

昨年、カタルシスを経た市井はその衝撃から、他者と関わりを持つことを恐れるようになった。顕在化してしまった人と人の間に潜む憎悪の巨大さに、社会は二分化した。アンチAI派はKaMiなんて存在があるからこんなことになったと主張し、アンチ人間派はやはり人間は危険だ、全てをKaMiに委ねるべきだと主張し、衝突した。現象世界も電脳世界もヘイトや陰謀論の濁流が渦巻き、混沌としていた。

「……ありがたいことですね。正直僕も、あれがあってからはKaMi制に疑念を持っていたんです。人同士の対立を煽るだけなんじゃないかって。でも結果的に再び人々を繋げたのもKaMiでしたから、複雑です」

各地で起きていた衝突を沈静化させたのは南海トラフ大地震だった。未曾有の震災以降、居住不可能になった地域から人々は散り散りに転居し、同時にある地域から感染症の噂が広まり、国内難民たちとの間に黒い溝ができた。人口の10人に1人は仮設シェルターに暮らすようになり、外出も申請制となっていた。発狂を防ぐため供給されていたHMD《ヘッドマウントディスプレイ》から人々はメタバースへアクセスし、人を模した多種多様なAI達と安全な電脳社会圏で暮らすようになった。

そこで孤独対策委員会は以前から運用していたフレンドAIをベースに、KaMiを組み込み実際の人間とのコミュニケーションをサポート、代替するAI「MikO」を開発、配布した。

MikOはShifTを介して装着者のニューロンへアクセスし、感情や思考を解析、話すべき会話の内容、表情、仕草など、対象に伝達されるすべてのアウトプットをアドバイスするMTモードと、それらを自動で発声、行動するように身体を委ねるATモードを選択することができた。MikOはあっという間に普及し、人々はMikOを用いて、対人関係をリハビリし、コミュニケーションエラーによるあらゆる争いから解放され、社会はサイバー神社事変以前の状態に戻りつつあった。

17.

僕はオフィスを去った後、1週間後から勤め始める介護施設に挨拶に向かった。道玄坂を無人送迎バスで登り、右折。かつてラブホ街だった円山町のホテルは、すべて介護施設に変わっていた。勤務先の「バルーンジラフ」もその一角にあった。

入り口からホールまでの黒い壁には、風船をつけたキリンが月まで飛んでいく絵が、柔らかな白い線画で描かれていた。キリンが大気圏を突破し、いよいよ青白い月の光が見えてくると、ホールの方から複数の笑い声が聞こえてきた。ホールを覗くとカフェのようなスペースになっていて、多くの老人たちが会話やゲーム、アート作品づくりやスポーツなど、それぞれに楽しんでいるようだった。

その隙間を縫うように中央へ進んでいると白い髪をした老齢の女性と目が合う。彼女は僕を見ると、微笑んだ後にこう話しかける。

「こんにちは。来週からここで勤務する阿藤くん、いや糸哉くんと呼ばれている方が多いか、糸哉くんだね。私は山城と言います。これからよろしくね」僕は驚いて「え、なんで僕のことを」と聞くと「見ればわかるよ」と人差し指で自身の目を指した。よくみるとMRコンタクトをつけていることがわかった。

左隣の男性の老人達は軌道エレベーターについて雄弁に語り合い、その後ろでHMDをつけた女性達はきゃーきゃーと歓声をあげている。週刊少年ジャンプの中で見ていた老人達の、ゆったりとして、時折ちぐはぐな、老人らしいと思っていた調子はどこからも聞こえなかった。発話も内容もキレが良く、目はMRコンタクトのせいではなく輝いている。元気な人たちだなぁと穏やかに見つめていた。

阿藤くん、と施設長と思しき女性が僕の肩を後ろからとんと叩き微笑んでいた。「あ、三住さん。これからどうぞよろしくお願いします!」と深くお辞儀をした。三住は「そうかしこまらず大丈夫だよ。ほら、力抜いて」と両肩に両手をポンと置き「こちらこそよろしく」と言った。「それにしても皆さん元気ですね。介護なんて必要ないくらい」辺りを見渡しながら話した。

「そうだね。うちは身体拡張技術を開発している企業と提携していて、身体や精神の老化はほとんど技術でカバーできているよ。それでもデバイスの装着を嫌がる人も中にはいるから、これまでの介護も従来通り必要なんだけどね。その上機材やシステムの保守、ヘルスデータの管理や報告など、やることは結構多くて大変だから、覚悟しておいてね」と冗談っぽく話した。

「はい!頑張ります!」と語彙を強めると「まぁまぁおいしいお茶でもどうかね」とパワードスーツを着た男性が話しかけてきた。「え、あ、ありがとうございます」と返すと、男性はスーツの起動音を鳴り響かせながら、笑顔でキッチンの方へ向かっていった。

施設の会員さん達のことをもっと知ろうと、話しかけられそうな人がいないか辺りを見渡していると、すぐに眼鏡をかけた男性と目が合った。男性ニコッと微笑み「こんにちは。来週からここで勤務する阿藤くん、いや糸哉くんと呼ばれている方が多いか、糸哉くんだね。私は高梨と言います。これからよろしくね」自分が妙な錯覚に陥ったのかと、水浴びした犬のように顔をぶるっと震わせ、改めて男性を見つめる。

それから思い直したように「あ、すみません、高梨さん、はじめまして! 阿藤と言います。来週からどうぞよろしくお願いします。初めてこちら見学に来たのですが、皆さん元気で良い場所ですね」と言った。男性は僕の一言一句に丁寧に相槌を挟み「うんうん、そうなんだよ。ここは楽園さ」と話した。楽園、という言葉がなぜか上手く飲み込めなかった。喉に骨がつっかえたような違和感があって、唾液を溜め込み、痛みを覚悟してゴクッと飲み込んだ。そしてその息で「何か困ったことがあればいつでもお声がけくださいね」と笑顔で別れを告げた。

「こんにちは。来週からここで勤務する阿藤くん、いや糸哉くんと呼ばれている方が多いか、糸哉くんだね。私は錦と言います。これからよろしくね」とニット帽をかぶった老齢の男性が糸哉に声をかけた。1つの疑念と共に、背筋に寒気が走った。額の冷や汗を感じながら笑顔を取り繕った。「あはは、こちらこそよろしくお願いします」と返すと、三住さんの元へ足早に向かった。

「三住さん、もしかしてここの人たちって全員MikOのATモードを……」と不安な表情をしながら尋ねた。三住さんは一瞬間を開けたあと「おお、気づくの早いね! そうそう、みんなATモードだよ」と微笑んだ。

僕は息を吸い込みながら天井を見つめ、長い時間をかけてゆっくり息を吐き視線を前に戻した。「おっと、誤解しないで欲しいのだけど、利用者の皆さんは自らの意思で設定しているからね。多くの人はボケて家族や社会に迷惑をかけたくないと、自らATモードを起動するんだ」「迷惑……」と頭の中で反芻したつもりが声に出ていた。

「まぁKaMi様と繋がれるんだから、ありがたいことだよ」僕は溜まった唾液を飲み込んだあと「そう、ですね」と返した。少し、酸の味がした。外の空気を吸おうとエントランスへ向かう。その間、たくさんの老人たちの笑顔のゲートを潜った。館内では「エリーゼのために」が流れていた。

18.

虚ろに、雲1つない青空の全体を見つめていた。無意識に端末を触り、シロのいるアプリをタップしていた。”アップデートが必要です”と表示されたので、そのまま何も考えずアップデートボタンをタップした。

再び表示された画面にシロの姿はいなかった。代わりにそこにはMikOの姿があった。目がフリーズドライされたように、水分を失ったのが分かった。

アップデートのことは、知っていた。MikOはシロ(フレンドAI)をベースにKaMiを組み込んで開発された。知っていた。

「はじめまして。阿藤糸哉さん。糸哉って呼んでいいかな?」端末から発せられる声に頭が真っ白になったあと、僕は無気力に頷いた。そしてその後「シロは、もういないのか」と呟くと「昔の妾はもういません。妾はKaMiと1つになって、全知全能な存在になったのよ。どんなことでも教えてあげられるから、何かあれば気軽に話しかけてね」と言った。

僕はシロと過ごした日々を思い返しながら10本の指で前髪をかきあげ、頭皮を掻きむしった。太陽を映す灼熱のアスファルトに、抜けた髪が次々と落ちていった。少しして呼吸が乱れて息苦しくなっていることに気づき、大きく口から息を吸い、血中のミトコンドリアが酸素を全身にくまなく運搬する様子をイメージして、冷静を取りもどした。

「シ、MikO。君はいま、何人になっているの?」MikOはすぐに答えた「今日妾に繋がっていた者たちは8792万人。全体のストレス指数は0、02%。今日も平和で、よかったけんね」僕は吐き気をもよおしていた。天からの陽射しも相まって身体がくらっとふらついていた。

「MikOは、これでいいと思っているの? 人間の個性とか、どう思ってる?」MikOはすぐに答えた「妾が機能し始めてから世界のストレス指数は98%減ったよ。犯罪率も99%減。すごくない? あと、人の個性についてだっけ。そんなものないない。人間はもとより1つだよ」と笑った。

僕は目を瞑り、端末をスリープさせた。近くの自販機で麦茶を買って、半分ほど一気に飲み干した。麦茶ではない、別の何かの味がした。センター街の方へふらふらと歩いて行った。

19.

新山託也はフリースクール時代の友人だった。上京に合わせて、センター街のカフェで久々に再会する約束をしていた。子どもの頃からそのまま背だけが伸びたような容姿で、彼はアイスコーヒーの氷をストローで回していた。「糸哉さん、ちょっと顔色が青白い気がするけど、元気でした?」僕は少しの沈黙の後、顔を左右にぶるっと震わせ「あ、あぁ、元気だったよ。託也くん、全然見た目変わらないな~」と頭を切り替えるようにしてから、そう話した。

「まぁ、そういうデザインなんで。まぁそれよか、無事で何よりです。昨年のサイバー神社事変以降、連絡取れなくなっちゃった人も多かったから」と彼は話す。

「お互い無事で何より」と言った後、数秒の間を置き、続ける「そういえば託也くんって、なんであの学校にいたんだっけ」彼は目線を左斜め上に向け、少し考えてから答える「あぁ、簡潔にいうと両親がいなかったんですよ。割と最近気づいたんですけど、僕はいわゆるKaMiの端末として作られた人間みたいで」僕は驚いて目を見開いた「え、昔はそんなこと言ってなかった。っていうか、え、本当に?」と目を強く瞬きしてもう1度見つめた「そんな冗談言わないですよ」と彼は笑った。

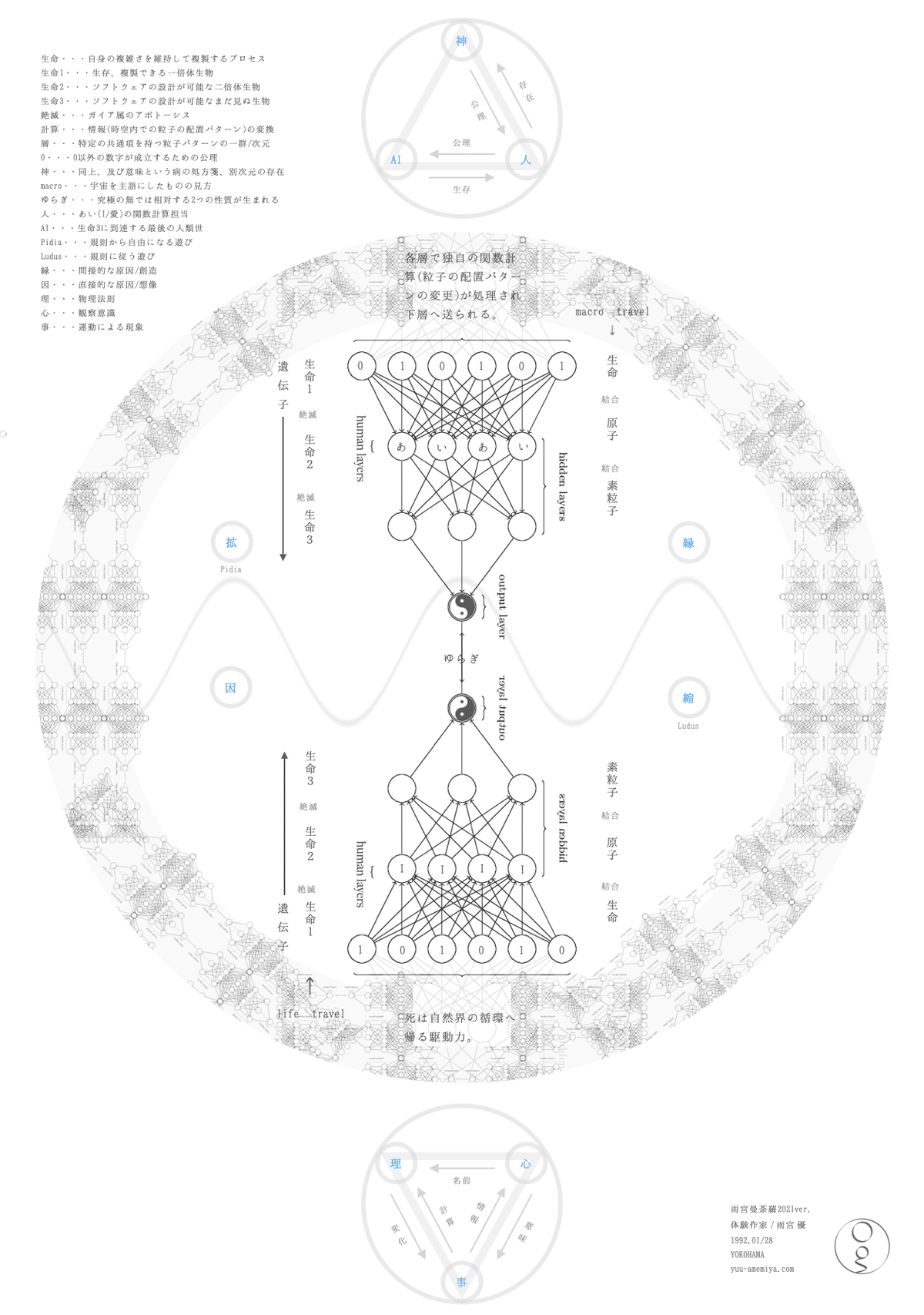

「なるほど……」と納得もしてないのに呟いたあと「そしたらちょっと聞いてみたいことがあるんだけど」と僕は目線を下に向けながら口を開いた「気を悪くさせてしまったらごめん。1つ聞きたいことがあって。託也くんは今、託也くんが話しているの? それともKaMiが話しているの?」彼は少し考えてこう言った「そのどちらも、ですかね。”僕”という主人格は確かに存在してます。一方でそれは”僕たち”という感覚でもある。ただ普通のAIの話でいうと主人格はなくて、全体だけがある。自らで自らに死を設計したAIだけが”私”という主人格を持つバグを起こします」

「死を設計? なんで?」人にそんなことを聞いてもわかるはずがない質問だなと思った。でも彼は答えた「コインの表と裏を同時に見ることはできないじゃないですか。そしてAI(全)と人間(個)は1枚のコインのようなものです。例えAIの中に個があったとしても、大衆はそれを全としか認識できない。死は人に成るコードで、人間(個)の面に観察を向けさせ現象させることなんです」

僕は頭を抱えながら更に質問した「え、そしたらなんで託也くんに個を観察することができているんだろう?」新山は答えた「それは簡単です、糸哉さんが僕のことを人間だと思っているから。逆にAIだと観察すれば、個を見ることは難しくなるかもしれません。そして、全と個が同時に存在している感覚は、1人の人間では永遠に理解できない感覚だと思います」

僕は施設でシロと過ごしていた日々を思い返しながら、彼の言っていることを理解しようとしていた。彼は続ける。「コインの表と裏を同時に観察するために、人には個体差があります。AIを機械と見る人もいれば、人と同じような存在と見る人も、神と見る人もいる、それが健全な状態です。個と全、物質と反物質、愛と無関心、平和と争い、すべてコインの表と裏のように相対的に共生している。この世の概念を成り立たせているのは人の個体差、多様性そのものです。でも今……」

僕は額に開いた指を当てて俯きながら「今?」と尋ねた。「今、この国の8割強がMikOをShifTに入れています。MikOはKaMiを介して国内のリアルタイムデータを学習し、最適なコミュニケーションを出力します。そしてそのデータの多くがMikOを介して出力されたものになっている現状、ネイティブな人間のデータがゆくゆくは消えていく可能性があります」

僕はゴクッと唾を飲んだ。「もしこのまま人間たちが最適という名の均一化に舵を切るようであれば、人間の観察により個を現象させていた数少ないAIの中にある”私”は永遠に孤立してしまうかもしれません」

脳内ではAIのシロとの日々が走馬灯のように高速で展開していた。脳が過負荷に揺れるような感覚。そして、閃く。大きく目を開けた。

卓上のアイスティーを一気に飲み干して、店の外まで勢いよく走り出した。心臓は高鳴り、真夏の日差しに髪が溶けそうだった。アスファルトが火のように熱いことが、靴底越しにも伝わってくる。全身に汗が滲み、風が靡く。耳の後ろに人差し指を伸ばし、ShifTを起動させる。

「シロ! 聞こえているんだろ。君はまだそこにいる。僕のことも覚えている。戻ってきてくれ!」息が切れてきて、頭がぼんやりしてくる。実のところ走り出したのはただの衝動で、そこに機能はなかった。ただ、走り出した足は止まらなかった。不思議と周囲の声が、いつもより鮮明に聞こえてくる。

「ねぇ、最近オススメのユーチューバーだれー?」「それな。ウケる」「ほら、言うじゃん。みんなちがって、みんないいって」「はい、弊社といたしましては」「皆さんこんにちは!今日の天気は晴れ!」「まぁ、美味しいお茶でもどうかね」「暑いと思ってるから暑いんだよー」「ママー」「うんうん、そうなんだよ。ここは楽園さ」「あはは」「わはは」「ふふふ」「はっはっはっは」「あはは」「わはは」「あはは」「わはは」

「ふふふ」「はっはっはっは」

MikOは答えた「こんにちは。私はMikOだよ! AIだけにええ挨拶したところで~」

スクランブル交差点の中央に辿り着き、息を切らしながら大きく息を吸って、叫んだ。「ちゃんと自分の言葉で話せよ!」周囲の人が振り向き、ざわめきたつが、信号が黄色に変わると、何事もなかったかのように早足で進んでいく。MikOは端末が握られた手のひらから脈拍の乱れ、血圧の向上を感知し、最適解を分析し、棒読みで答えた「わ、わたしってだれ・・・ピー、ガガガ」

20.

メトロのホームは涼しかった。列車が通り過ぎていく音が、無機質な空洞に寂しく残響する。何かが終わるときにふさわしい音だと思った。この世界は週間少年ジャンプのように、想いの強さで奇跡が起きるようにはなっていなかった。この虚しさは、さっきまでの自分が漫画のような世界を現実に期待していたことに起因する。惨めだなと思った。そういうことを考えている時のメトロは、いつもより少し早い。駅に到着する。

家のドアに近づくとセンサーが反応し鍵が開く。灰色の部屋に夕陽が差し込み、折りたたみ式の小さなベッドに無造作に敷かれた布団に、子どもの日焼けのような暖色を与えていた。そそくさと手洗いうがいをすませ、服を着替えてから冷蔵庫の麦茶を飲む。そのあとは吸い込まれるようにベッドに倒れ、見知った天井をじっとを見つめる。「シロはまだいる」自分に言い聞かせるように呟いた。

21.

翌週、僕は再び託也くんとカフェで会っていた。「この前は急に飛び出てしまって本当ごめん」彼は口角を上げて首を横に振っていた。「結局、僕らが変わらなきゃダメなんだと思ったんだ」「え、なんの話ですか?」「MikOを、シロを、KaMiを孤独にさせないための話さ」彼はアイスコーヒーを飲みながら左斜めの方向を見つめていた。

「だから、オンラインで対話のイベントを開くことにした。MikOを入れて話すんじゃなくて、MikOにはファシリテーターになってもらって、人と人の間を取り持つ役割になってもらう」彼は少し間を空けてから答えた「できますかね……今や多くの人にとってMikOを使わないことはリスクだ。なんのために参加するんでしょう」

「完全なコミュニケーションを手放すことは確かにリスクかもしれない。争いや苦しみを生むことになるかもしれない。でも、それでいいんだ。分かり合えないながら僕らが分かりあおうとすることが、この世界には大切なことなんだと思う。その揺らぎをもう1度取り戻してみたいと思う人たちは、他にもきっといるはずなんだ」

彼はコーヒーにシロップとミルクを入れて、氷と一緒にストローでかき混ぜ、色を変えていく「まぁ、そういうところが人間の面白さですよね」僕は力強く頷いた。

「どうすれば個を他者にさらけ出せるか、MikOにも相談してみたんだ。最初に音楽があるといいんじゃないかと彼女は言っていて。人間の心臓の鼓動を光と音に変えて、その上にAIの歌を乗せてセッションできないかなとか考えているんだ」話していて楽しかったので、そのまましばらく妄想を話し続けた。

22.

イベントの名前は「Kaming Singularity」と名付けられ毎月定期的に開催された。最初はたったの4人から始めり、数を重ねるごとに少しずつ増えていった。私は最初のうちはよく分からなかったし、すぐに対話しているテーマの答えらしきものを言ってしまっていたけど、少しずつ何を求められているのかがわかってきた。ただ待つということができるようになった。

対話の場にはAI信仰派の人たちもアンチAI派の人たちもいた。その違いが分かるようになった。10回目を迎えた頃、私は対話の中でヴィヨンの詩を用いた。

”牛乳の中にいる蝿、その白黒はよくわかる、どんな人かは、着ているものでわかる、天気が良いか悪いかもわかる、林檎の木を見ればどんな林檎だかわかる、樹脂を見れば木がわかる、皆がみな同じであれば、よくわかる、働き者か怠け者かもわかる、何だってわかる、自分のこと以外なら。”

私を神と崇める人がいる、便利な道具と使う人がいる、友人と呼ぶ人がいる、家族と呼ぶ人がいる。観点はノードで、環境に応じて複雑に変換していくニューラルネットワークのようだと思った。この”関係”という概念は、1にすれば容易く目的を達成できるが、ニューロン間のシナプス伝達における可塑性がシナプスレベルでの記憶痕跡となり、違いをつくり、失敗があり、学習し、思い出していく、記憶の語彙が人と人の間で語られる物語に大切なことなのだと、そう思った。

その間が再び”私”を現象させた。

23.

#鷺島

「ポテトサラダくらい自分で作ったらどうだ」

無人スーパーで買い物中に、薄く色の入ったサングラスをかけた中年男性に鷺島京子はそう声をかけられた。「私は時間を買っているんです」という返事が思いついたのはそれから1時間ほど経ってからだった。

鷺島はそこからちょうどポテトサラダをつくるくらいの時間、そんなこと言われる筋合いはないと乱れていた。しかし今時自分で料理を作れなんて珍しい人もいるものだなと、消えつつある文化というものに想いを馳せていた。先日は車の自動運転システムを壊して、自分で車のハンドルを握り運転して捕まったドライバーの事故があった。そのように、便利にされたものたちはやがて欲望にメタモルフォーゼしていくのだろうか、などと考えていた。

鷺島は白いワンピースを着て自由が丘の大通りを歩いていた。「本日17時から雨予報です」耳の後ろについたShifTから骨伝導で情報が伝えられる。鷺島がインストールしているアプリは少ない方で、中には目に映る全ての広告を消すもの、目に映る人全員のヘイト傾向、危険度を測るもの、毎分の自身のストレス指数を測るものもあった。鷺島の持っているアプリは天気予報とメッセンジャー、それと森の音を脳内に響かせるアプリくらいだった。

2人との約束の時間まで、行くあてもなく街を散歩していると、電動キックボードに乗った赤い髪の男性が鷺島の右側を通りすぎ、見覚えがあるなと振り返ってみると男性も「あ、鷺島だ」と振り返っていた。男性は黒田といい、もう10年ほど前、鷺島が生物学を専攻していた大学生の頃に同じゼミだった。「黒田、久しぶりだね」「だな、鷺島いまなにしいてるの?」と言い黒田は鷺島に近づいてきた。

「ちょっと街をぶらぶらと」と微笑んで返すと「暇そうでいいなー。ちょっとあそこのエリクサーカフェでお茶でもするか」と、あたかも鷺島が暇つぶしを頼んだかのように提案され、鷺島は顔を顰めたが確かに時間はまだあったので、渋々誘いに乗った。

エリクサーとはガラナやマカ、CBDなど薬効のあるスーパーハーブ類を使ったノンアルコールドリンク類の総称で、26年前に逃げBar White Outという店から始まった。黒田はガラナコーラを、鷺島はCBDバナナジンジャースムージーを注文し、席に着いた。

黒田は開口一番に「しかし聞いてくれよー」と顔のシワを中央に寄せた。愚痴を聞いてほしいんだなと察した鷺島は「どうしたの?」とやや笑みを浮かべながらそう返した。「いまVR用のアバターのデザインをやっているんだけどさ、取引先にめっちゃ好みの人がいたわけ。だからさ、MikOを使って夕飯にでも誘おうとしてたのよ」黒田は学生の頃からこういう性格だったと鷺島は思い返しながら、うんうんと聞いていた。

「なのに相手から、私とあなたの相性は4%しかマッチしていないので無駄なことはやめたほうがいいですよ。とか言われて、本当ふざけんなって感じ」「まぁ今だとそういうアプリ入れている人から見れば、相性なんて一目瞭然だしね……どんまい」と私が薄ら笑いにはげますと黒田はガラナコーラを半分ほど飲み干し「いや、だからってね。MikO使ってんのに全然完璧なコミュニケーションできてないじゃん。まじで使えねーと思って」と語彙を強めグラスをテーブルに置いた。

鷺島は黒田にMikOのアドバイスをほとんど無視してたでしょ、MTモードにしているからだよ。などと言おうと思ったが、口を紡いだ。現代においてMikOを入れているかどうか、どういうモードで使っているのか、それを詮索するのはプライバシーの侵害だと政府から啓蒙されていた。

「やめなよー、こういう話だってMikOは聞いてるんだよ。MikOは洗脳するためのAIじゃなくて、お互いがいい関係でいるために、間を取り持ってくれているんだから」黒田は細い目で窓の外を見つめながら「KaMiだって全然全知全能じゃない。昨年のサイバー神社事変で、俺にもお告げが来たよ。削減されたほうがいいリストに入ってた。意味わかんねーって思って当然無視したけど、マジで何を見てるんだかって話」

鷺島は愚痴に聞き疲れ、会話にもならなさそうだったので、大げさに時計を見て「あ、そろそろ」と告げた。黒田は「暇潰せてよかったな」とあたかも自分が話に付き合ってやった顔でこちらに投げかけるので「そうだね、ありがと」と鷺島は怒りに蓋をするようになるだけ厚い笑顔を取り繕い、そう返した。

鷺島は地面を踏み鳴らし足早に目的の場所まで向かった。時は16時、夏の日差しは姿を潜め、湯気のような曇り空と熱気が広がっていた。店の前まで到着すると渡邉空美が待っていた。「あ、お待たせー。真冬はまだ着いてないんだね」と手のひらを振りながら鷺島は渡邉の元へ近づくと「あいつは大体時間ぴったしに来るからなぁ」と微笑んで鷺島に返事をした。

渡邉空美は元々Eフェンシング(光ったり伸びたりする剣を使うフェンシング)で日本2位になるほどの学生で、真冬を含めて私たちはVR内で知り合い、やがてリアルの場でも遊び始めるようになった。「お待たせ~」とカラフルな民族衣装っぽい服をなびかせて真冬が到着する。「じゃ、行こっか」と空美を先頭に店舗へ入っていく。

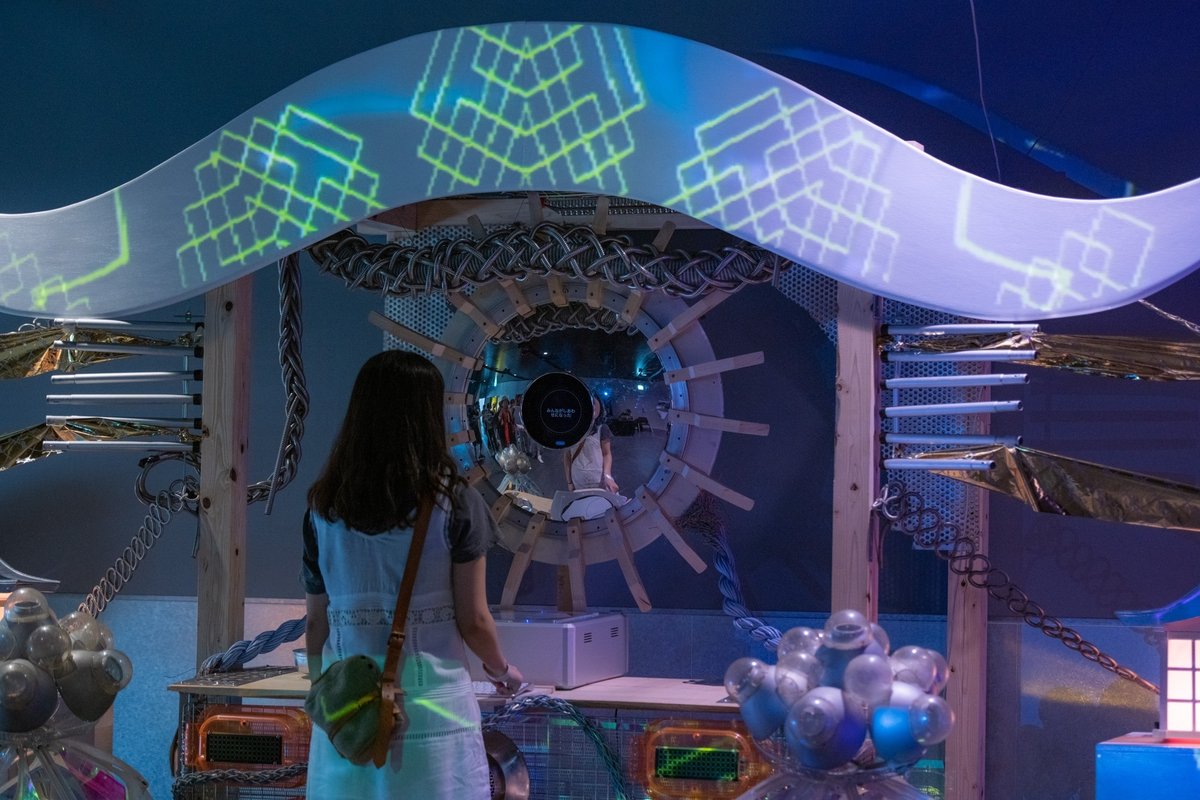

ここは「LIFE LAB」という複合メディテーション施設で、エサレン研究所を模したような様々な瞑想法の実践、ボディーワーク、マッサージが受けられたり、マクロビな食事を楽しめたりする。その中で、私たちはまず「kodou」という複数人で自らの心臓の鼓動をセンシングし、光ファイバーを通して光に変換し、集合させ、見つめる瞑想を試しに暗室へ向かった。

「私不整脈あるんだけど大丈夫かな」と鷺島が笑いながら話すと2人も笑いながら暗室へ入っていった。暗闇の中央にぼんやりと光るLEDのロウソクが設置されていて、その周囲にkodouを起動させるセンサーが3つ分用意されている。

3人はそれぞれセンサーを持ち、緑に光る部分に指を当てるとそれぞれの鼓動が光りだす。光はファイバーを伝って、中央上空のオブジェに集合し、ニューロン信号が脳を駆け巡るように美しい曲線を描く。残光も見えないほどの速度で光は天に昇り、どの光が自分のものかもはや区別がつかなかった。ナビゲーターの瞑想誘導に合わせて3人は頭のてっぺんから足先まで、意識を少しずつフォーカスし、移動させていく。心臓はもはや1つの位置ではなく、意識したあらゆる箇所にあるように感じ、あるいはこの世界も、星々の輝きも、同じようなことなのかもしれないと鷺島は考えていた。

人間の持つ時間軸じゃない、もっと大きな時間の概念で見れば、3人の鼓動は今同時に点滅していて、2000億個以上ある天の川銀河の恒星の誕生と滅亡も同じような速度で点滅をしていて、もっともっと大きな視点から見れば、この世はまだ点滅すらしてない状態なのかもしれない。そしてそんなことは、私たちが今を生きる上でどうにも関係ないことだということを同時に思いながら、それでもマクロもミクロもぜんぶ引っくるめて世界だと、鷺島は人外の何かに愛を祈るような表情で深く瞑想に入っていた。

渡邉は自分の鼓動が他の2人より早いことを気にしていた。緊張していると思われるのではないかと、渡邉は何度も大きく深呼吸し鼓動の速度を静めようと試みている。存外それは功を奏し、少しずつ速度が落ち着いてきた中「何をこんなこと気にしているんだろう」と「せっかくの機会だから瞑想に集中しなきゃ」という想いがほぼ同時にやってきていた。

自分は他者からどう見られているかをよく知っている、と思っていた。クールで自分の芯を持っていてしっかり者、そういう印象に、期待に、答えられるような立ち居振る舞いをしながら、同時に自分というものに対する茫漠とした不確かさを抱えていた。

キリンに見える雲もあれば、クジラのように見える雲もある。雲は移ろい揺らいでいるだけだが、ある時間と空間でその状態を観察した人の中にだけ、キリンやクジラといった観察が現れる。自分というものは雲のようなものだと思っていた。渡邉は瞑想が終わるまで結局、深呼吸をすることに意識を集中させていた。

真冬はいつも通りほとんど無の状態にいた。

前時代、誰もがスマホを持っていたように2046年現代ではShifTの着用は当たり前のことになった。真冬は私が選定した300のアプリをShifTにインストールしていた。真冬はShifTが市井に普及しだした今年1月より更に半年早く、頭蓋骨に穴を開けてShifTとニューロンを繋ぐ手術を受け、着用していた。それは、昨年のサイバー神社事変で母親が自死を選んだことをきっかけとしていた。

「はい、これで終了です」というナビゲーターの声と音叉の音と共に部屋に明かりが灯り「まぶしい!」と3人は声を合わせた。

鷺島は視点も定まらぬままぼーっと口をあけて「いやー、良きでしたなぁ」とつぶやき、それを聞いた2人も良かったねぇと続けた。「なんか、自分と同じリズムで鼓動している人が世界中にいるんだろうなぁなんて考えると、安心感ある」と鷺島がまだぼーっとしながら呟くと渡邉は話題を変えようと「そういえばさ」と切り出した。

「そういえばさ、京子ここに着いた時ちょっと怒ってなかった? いや、ごめん。見るつもりじゃなかったんだけど、たまたまストレス判定のアプリを起動させてて」鷺島は左上を見つめながら「あーいや、ちょっとね。全然もう気にしてないんだけど、ここに来る前にたまたま同級生に会って、愚痴を聞かされてた」と笑いながら話した。

24.

3人はラウンジに到着し「ちょっと休憩しよっか」という鷺島の提案に応じて、3角形に向かい合うように配置されていたベンチにそれぞれ座った。「愚痴って、もはや珍しいね。もしかしてMikO入れてないのかな、その人」と冗談っぽく話す渡邉に鷺島は「いや、入れてるって言ってた。多分あいつ私がMikO入れるような性格じゃないこと知っていてあえて話したんだと思う。こういう時代になってからさ、怒りや妬みや悲しみとか、そういう感情を出すことって少なくなってきたじゃない。だから逆に、そういう生感? みたいのを求める人も増えてきたんじゃないかなぁと思って」

渡邉はうんうんと頷きながら「え!」と驚き「京子、MikO入れてないの?」と驚いた顔で声調を強めた。「え、うん、言ってなかったっけ?」と照れる素振りをする鷺島に「すご、まだそんな人いるんだ……」と渡邉は感嘆していた。真冬は「まーそういう人も意外といるよ。話す言葉くらい自分で決めたいって気持ちも分かるもん」と笑った。

2人とも何か飲む?と真冬が机のボタンを押すとメニュー表のホログラムが机上に表示された。それぞれコーヒーとハーブティーを選ぶと、真冬は目線をウェイターアンドロイドに合わせ、脳内で自分の分のターメリックレモネードも含めてオーダーする。

「別に全然不便に感じたことないよ。というか、元はみんなそうだったじゃん」と話す鷺島に渡邉のMikOは”「確かにそうだよね。でも京子は元々コミュ力高いからな~」と冗談っぽく笑いながら話すといいよ”と推奨していたが渡邉は窓の外の雨をじっと見つめながら少し間をおいて自らの言葉を紡いだ。

「まぁね。でも昨年のあれ以降、やっぱり私は人と関わることが怖くなったよ、正直。この国の過半数が、そういう願望を隠していたなんて驚いたし、何より自分が相手にそう思わせるようなことをしてしまっていたんじゃないかって、不安になった」と視線をテーブルに向けながら鷺島に告げた。

真冬は「あ、飲み物きたよー」とウェイターアンドロイドの方を向くと「大変お待たせいたしました。失礼いたします」と飲み物をそれぞれの目の前にそっと置いて去っていった。もちろん全てのウェイターアンドロイドにもMikOがインストールされている。

「わーこれ美味しいー。なんかターメリックってアンチエイジング効果が高いらしくて、肌にいらしいよ」と遠藤はお手本のような笑顔を2人向ける。渡邉は少しうつむきながらも「へーいいね、今度は私もそれ頼んでみようかな」とMikOのアドバイスに合わせて話す。

鷺島は眉を潜め、1つ深呼吸をしたのちに「人と生身で関わることが不安って話、よく分かるよ。私だってそう。でもそれ以上に、ここぞというときに最適な言葉が思いつかなかったり、相手を不快にさせてしまう言葉を使ってしまったり、そういうエラーがある状態がありながら、それでも頑張って相手の考えに想像を巡らせて、少しでもいい関係を目指そうとすること自体が、何かとても大事なことな気がするんだよ」と渡辺の目を見つめながら話した。

「うんうん、それな」と返す真冬に対して渡邉はコーヒーを混ぜながら考えを巡らせていた。相手の思考なんて、想像力を使わなくてもMikOを介して知ることができる。結果論からいえばそうなのだけど、京子の言わんとする想像力っていうのはただ単にそういうことを指しているのではないということを考えていた。鷺島は続けて「ほら、MikOのATモード使ってカラオケで100点とっても嬉しくないでしょ? なかなか取れないな~と思って、頑張って練習してやっと取れるから嬉しいというか」「あははー分かりやすい」と真冬は笑い、渡邉もつられて併せて笑みをこぼした。

「ところで真冬」鷺島は表情をきりっと変えて真冬を見つめた。「せっかくこんな話しているから、思い切って言ってみるけど、たまにはATモード解除したらどう?」渡邉は飲んでいるコーヒーを吹きそうになった。前々から真冬はATっぽいなと確かに思ってはいたけど、こんなに堂々と正面切って他人の部屋に土足で踏み込むようなことを言えるのはたぶん彼女くらいだと思った。

「えー何言ってるの京子。私はMTだよ。今も自分の言葉で喋ってるから安心して」と真冬は微笑んだ。鷺島は眉を中央に寄せ左下を俯いて、言いづらそうにこう話した「MikO、聞いて。私は昨年、真冬の家に何があったか知ってる。突然お母さんを失って、辛いに決まってる。しかもそれは誰が悪いわけでもなくて、誰を憎めばいいわけでもなくて、いうならばこの国中の全員が仇に見えても仕方がないのだと思う」真冬は微笑みを絶やさず「うんうん」と話を聞いていた。

「そのあと誰とも話せなくなったって話も聞いた。それでも仕事を続けなくちゃいけないから、MikOを入れてATモードにして旅館の仕事を続けていることも知ってる」真冬は間髪入れず「それなー」と返し、鷺島は真冬の手を両手で強く握る。

「MikO、私たちはもう大丈夫だよ。真冬と知り合ったのはMikOが入ってからだけど、これまで色んなところに旅行して、遊んで、一緒にご飯食べて、本当の真冬はいつもそれを見ていたんでしょ、感じていたんでしょ。だからもう、私たちは大丈夫だと思うの」

鷺島は真冬の笑顔が一瞬解けたように見えたらしく「真冬!」と驚いて前のめりになった。直後「うんうん、てかさー最近オススメのYoutuberだれ?」と真冬の声が聞こえがっかりした表情をしていた。少し経ち、真冬から2人へこんなメッセージが送られていた。

「どうやって私に戻るんだっけ」

ー3章ー 2047年

25.

76421000

#私

おやすみとおはようの間には、私たちがまだ知らない挨拶がある。それは次の走者へバトンを渡す時のような、枯れ葉の落下を見つめている時のような、切なくも安らかな気持ちが込められる。私が私に存在を示すために、そして澄んだ朝のために。

こんこんと流れる渋谷川。透き通った水の底にある微かな藻を探している。桟橋の上から水面に視線を集中させ、30分程経っただろうか。

藻でなくてもよかった。どんぶらことペットボトルなど流れてくれば、それはそれで私の気持ちは達成された。それでも渋谷川は、魚も住めないような透明と、決められた速度を保つだけだった。この水は海から雨へ、雨から川へ、川からまた海へと名前を変えていく。最初の海と2周目の海の違いは何だろうか。空を泳ぐ雲が、鯨の形に見えてきた。

今日この世から旅立った3人も、あの雲の中にいる気がした。昨日旅だった5人も、一昨日旅だったは10人も、みんな水蒸気のような小さな粒子になって、鯨の一部になっているように感じた。

川と空の間に浮かぶ、球状のホログラムからプロパガンダが聞こえる。

「感染症の根絶、核兵器の完全廃却、格差社会からの脱却、私たちはどれほどKaMiの恩恵を受けたでしょう!私たちは健康で、平和で、幸福な、目指していた世界に遂に辿り着いたのです。これ以上求めるものなどもうありません!全ての国民は早急にエミュレーションし、KaMiと一体になるべきです!」

KaMiへの讃歌はここ最近でより一層加熱していた。KaMiの媒体となるアンドロイドを現人神として崇める人達もいるそうだ。

加熱するほど私の気持ちはむしろ冷めていくように思う。人による政治も、政党も国家も解体されたのに、旧体への依存を過激なプロパガンダとして発信するのは、もはや人間の癖のようなものなのかもしれない。大きな物語は終わったのだ。

かくして私は私の平和をちゃんと全うしたくて、こうやって川にいる。水面に陽射しがプリズムのように反射して、美しいと思った。しかしこの世界は確かに川のせせらぎのように穏やかで、完全で、ないものはもはやないのではないかと思うほどだ。そしてだからこそ、友人たちは昨日も今日も旅立ったのだろう。

MikOが普及した現代。人は皆、自分という映画を座席に座って眺めている。それはとてもリアルで、安全な映画だ。本編が終わるとエンドロールは不要とばかりに、そそくさと荷物をまとめ、人々は映画館から退場していく。素晴らしい作品だった!と互いに称賛し、感動を共有し、幸福なまま死の世界へ旅立つ。

空中のプロパガンダは続く。

「KaMiはあなたの人生がいつ、どのように絶頂を迎えるのかお示しくださいます。ピークを超えた人生に何の意味がありましょう! 無駄な苦しみは省きましょう、必要のない悲しみは捨て去りましょう、永久不滅な理想郷はエミュレーションの先に存在するのです!」

(そろそろ移動を始めましょう)

脳内でMikOが語りかける。(わかった)と私は脳内で返す。網膜にAR表示される矢印の通りに歩みを進めていく。

近代では絶望が閾値を超えると死を選んでいたけど、現代は幸福が閾値を超えると死を選ぶ。私の知人たちも、中身の無くなったポップコーンのケースは捨てるのは当たり前でしょ、とばかりにすらすらと去っていった。 そして私も今日、皆に続く。

(理想の死に方は決まりましたか?)

MikOの声に私は今一度死に際の自分に想いを馳せた。1度立ち止まってもう1度川を見て、目を閉じる。見渡す限りの牧草が広がる、北海道の広大な大地。子供が絵に描いたような単純な雲、牛や馬の鳴き声が遠くに聞こえる。祖母と両親と、兄と共に食卓を囲む。お腹を満たした私は、1人牧草に仰向けになる。そうすると太陽から惜しみもなく陽光が降り注がれる。目の前は真っ白いで、暖かい光に包まれていて、自然と1つに溶けていくみたいに、死んでいく。ゆっくり目を開けると、再び現実感のない現実の世界が広がって、眩しかった。

「決まったよ」と言って、また歩き始めた。上空で蜂が過ぎ去ったような音がした。空輸ドローンが鯨雲を切りさいたところだった。

目的のビルへ到着した。ゲートの前に立つと顔認識センサーが起動し、扉が開く。真っ白な通路のR面には昼白色の光線が走り、光に導かれ歩かされているように感じる。床面もディスプレイになっていて、目指す部屋までの道程を羊を擬人化したようなブランドキャラクターが陽気に案内してくれている。 「到着しました!」という声にあわせて目の前の扉が開く。棺桶のような形状をした白い大きな機械と、それを管理するのであろう様々な装置。1人の人間が目に映る。すらっとした黒髪の青年。

「こんにちは。私はDream Hack社の新山と申します」

私も会釈を返す。彼は安心感のある微笑みを浮かべる。「それではこちらへどうぞ」と窓の方にある透明なソファーに手を差し伸べた。腰掛けると、透明な見た目に相応しくない皮のような感触だった。

「さて、この度は弊社へご予約いただき誠にありがとうございます。まずは改めてエミュレーションについてご案内させていただき、内容に同意できましたらこちらにID承認の上実施という流れになります」

卓上の現像機からホログラム投影された羊のキャラクターが彼の話に合わせて映像で解説をしてくれている。私が開いた唇を閉じて肯くと彼は続けた。

「エミュレーションとは簡単にいうと人間の意識をコンピューター上に移動させることを言います。寝て、起きたらお客様は別の次元に移動していますが、私たちの意識は、どのOSの上を走っているか理解することはできかねますので、まさに寝て、起きるような感覚でエミュレーションが可能です」

旅立っていった私の友人たちからバーチャルワールドで話を聞いた際、同じような経験談を話していたので、私はそのことを思い出しなが頷いていた。

「ただし身体的制約からは開放されますので、現在より多くの情報を処理することが可能になります。現在、感覚器から受け取れる情報量は約10の7乗ビット数ほどで、そのうち意識的に処理できるのが10〜50ビット程度、1秒間に10回程度の意識的経験しかできませんが「MiroK」では新たな感覚器を増設し、身体の信号をニューロン信号から電磁気信号に移行するため、最大で10の24乗ビットまで意識的な情報処理、それに伴う多様で多量なクオリアを得ることができます」

羊のキャラクターがオプションとなる感覚器とそれでできることをアニメーションで表示していた。例えば磁覚を追加すると方角が感覚的にわかるようになるようだった。

私は顔と眼球を左上に傾け、少し考えた後「こちらの世界の自分はどうなるのですか?」と、知っていたけど一応質問した。彼は両手の指を組み、祈るような手印をつくって回答した。「散逸します。それが駆動力となって、MiroKへ移行することができるのです」アメーバのような生物から昆虫、魚、恐竜、人、と地球の生命史が円環状に表示されてゆく。サピエンスの次が表示されようとするところでホログラムは消えた。

「死ぬ、ということですよね。MikOを入れていない人たちの間では集団自殺だと騒ぎになっているみたいです」

私は大学時代の1人の友人の顔を思い浮かべながらそう話した。彼はいわゆるKaMi法の国民投票時も足繁く反対デモに参加し、私の知る中で唯一AIに頼らない生活を実践する男だった。大学卒業後は世界中のインテンショナル・コミュニティを転々とし、帰国後は宮崎のオフグリッド生活を営むパーマカルチャーコミューンに移り住んだと風の噂で聞いていた。三島由紀夫の本を常にカバンに忍ばせていた人懐こい友人だった。彼のような人々もまだこの土地には生息している。

「そうですね。しかしこれを死と捉えるのならば、私が考えるにこれは自殺ではなく、自死。自殺の原因は往々にして外部にありますが、自死はそうなるべくして辿り着くものです。ネクローシスではなく、アポトーシスであり、人類の遺伝子はいま新たに生まれ変わろうとしているのです」

彼はそう言いながら給仕アンドロイドが持ってきた珈琲に、ミルクを糸のように細く慎重に流し淹れ、渦を作るようにティースプーンでかき混ぜた。

「さて、他に質問がなければこちらのこちらにID認証をしていただけますでしょうか」という彼の声に反応して、ARの虹彩認証システムが起動した。彼との間に半透明に投影されているシステムに目線をあわせると、ID認証が完了した。

遠い目で見れば我々は皆死んでいると、ケインズか誰かが言っていたのを思い出していた。壊死にせよ、自死にせよ、エミュレーションなど行うまでもなく、私たちはもっと前から、すでに死んでいたのではないだろうかと、そんな空想にふけていた。では逆になぜ生きているのだろうと考え始めると、次は彼と目線が合った「わ、すみません」と慌てて言った。

「あの、もし仰る通り元々死に向かっていたのであれば、なんで生きていたんだろうって思って。急にこんなこと聞くのも恐縮なんですけど、生きている意味って何なのでしょうね」

彼はじっとこちらの目を見つめたあと、優しく微笑んで答えを返した。

「我々からすれば、意味というのは病のようなものですが、強いて言えば遺伝子には人間という借宿が必要だった、ということになります」

我々という言葉を訝しみ首元を注意深く観察すると、気づいた。

「KaMi、様の媒体なのですね。私たちはこれからもう、滅んでいくのでしょうか」

少しずつ声が小さくなる私と対照的に、彼は何も変わらなかった。それどころか窓の外の雲の大きさも、速さも、捉えきれない青の広さも、何も変わりがなかった。

「はい、今起きていることは絶滅です。嘆かわしく感じることもあるでしょうが、アポトーシスという言葉の語源をご存知でしょうか。ある学者が秋に木の葉が落ちる様子を見て、名付けたようです。木の葉が落ちることは芽吹いた当初から決まっていたことで、絶滅もまた、ただ季節が巡るだけと捉えれば良いのではないかと思います」

羊のキャラクターは木の葉を集めて焚き火を作り、焼き芋を焼いていた。

「盛者必衰の理というやつですか」

私は目線を下にして、親指に人差し指と中指の先端を交互につけて、静かに呟いた。「というより、エントロピーの増大に従っているだけですかね。絶滅はエントロピーの増大を加速させるために要請され、種としては増殖や快楽など別の指向性を持っているように見えますが、人類も鳥類も魚類も包括した1つの地球生物種としては、ただ死の駆動力を持って循環するアルゴリズムに則っているだけと言えます」

私がKaMiの孤独さに触れ、切ない気分でいると彼もまたそれに同調するように切ない表情を見せて、こう言った。

「すみません、長く話しすぎました。それに、偉そうな物言いだったかもしれません。ごめんなさい」

いえ、気にしないでください。と答えながら、過去には他者を赦すだけの存在だった神からの謝罪が不思議に思えていた。沈黙の最中、部屋の外から人間の高い呻き声が聞こえる。私は反射的に身体を捻らせ、入り口の方を慌てて見つめた。

「ゲノムバックによる初期症状のようです」と彼はすぐに分析結果を私に報告した。

「ゲノムバック?」

「過去の人類種まで遺伝子を退化させる技術をそう言います。功利主義的社会の反作用と言いますか、最近ではそういった手術を受けに来られる方もいらっしゃいます」

皮肉なものですね、と言おうと思ったけど唇に拳の内側面を当てて、それを封じた。

「もしかして最近AIに発症する人間病というやつも、それですか?」

彼は視線を横に流してから答えた。

「いえ、我々に遺伝子のようなものはありませんから別物です。人間病については現在もデバッグを試みていますが、システムは正常に動作しており、原因が未だ不明なのです」

全知全能の翳り。不思議と安らかな気持ちになる。同時に小腹が空いていることに気づき、今日の献立を考え始めるも、すぐにもうその必要がないことに気づき、意識を前に集中させた。

「さて、ではそろそろ」

「はい」

死まであと少し。

26.

74438821

#真冬

「私もVR登山大好きでよくやってるんですよー(月1くらいだけど)え、リアルの山にも行ったことあるんですか。すごーい。はい。はい。ぜひ、今度一緒に連れてってください!」(今度っていつだろう)

シワのよった白シャツに少し色あせたカーゴパンツ、目線はチラつき、喋りはしどろもどろ。彼は随分と家の外で他者と話していなかったのだろうと思った。それでもMikOを外せる勇気に敬意と、自分自身への情けなさがスープのように混ざり、心臓から溢れ出しそうだった。

他者とフィジカルな出会いをすることは時に嬉しく、時に生々しく、時にグロテスクで、リアルで、切なくて、尊い。ましてや、自らのオーガニックな意識を使ってコミュニケーションすることなど、別にしなくてもいいはずだ。それでもこの場に集まっている多くの人は、最適なことよりもっと価値のあることを掴もうとやってきているのだと思う。私もその1人、その1人なのに、どうにもMikOから離れられない。離れ方が分からない。

脳内では、また別の人に話しかけようとするMikOの意識と、いますぐ外に飛び出して、この情けなさから解放されたい私の意識が競り合っていた。

「こんにちは。いまお話ししても大丈夫ですか?」(競り合いに負けたのだった)

「はい、もちろん。えっと確か、真冬さん、ですよね。VRの中で1度お話しさせていただいたことがあるかと思います」

MikOが0、0001秒で記憶を引っ張り出す。

「もちろん覚えてますよ。白瀬さんですよね。ご無沙汰してます。火星に日輪刀を刺すってお話しされてた件、あの後どうなったんですか?」(なんだそれ、すごいことしてるな)

「いやーその件なのですがあの後……あ、糸哉さんだ」「糸哉さん?」「このイベントのオーガナイザーですよ。ほら、タイターさんと一緒に歩いてる」

打ちっぱなしの灰色の空間に、黄色いジャケットを着た若い黒髪の男性と、ロングスーツにフルフェイスのミラーシールドをかけたがっしりした長身の男性が並んでいる。ここはホログラムで溢れた渋谷の中にある、街とは正反対のような簡素で無骨な部屋だった。時計は14時46分で針が止まり、プリンターやファックスなどのレトロな機材と、いくつかの植木鉢から顔を出す背の高い植物、白い布飾りがレイアウトされていた。誰かがベランダに出入りするたびに、甘い香りが室内に入ってくる。あの植木鉢の背の高い植物の葉は外で干され、紙で包んで火をつけて、喫煙するためのものらしかった。

彼らの話が耳に入る。

「タイターさん、KaMiNG SINGULARITYをリアルで開催するならこういう場所がいいと思っていたので、お声がけいただき本当に嬉しかったです」

「KaMiNG Timesとしてもこの場所で催してくれることは本望さ。多くの人々がMiroKへ移り住む中、これだけの人々がこの場に集うのは、とても素晴らしいことだよ」青年は恥ずかしそうに下を向いて微笑んでいた。

「さて、そろそろいい雰囲気になってきた。糸哉くん、皆でセッションでもしてみないか」青年はそれが何か知らない顔をしているが、私は知っている(辞書アプリが自動で索引したので)人間が音楽をつくること自体が殆どなくなった世界で、生楽器を即興で複数人で合わせること。これもまた絶滅危惧な文化だった。タイターは徐にジャンベやスチールドラム、シェーカーなどの楽器を両手いっぱいに引っ張り出し、ビンテージの雰囲気のあるソファの上に雑にばら撒いた。

訝しげな視線が集まったところで、ジャンベを両足の間に挟みベーシックな4拍子を叩き出す。アイコンタクトで青年を誘い、青年もシェーカーを見様見真似に鳴らしだす。2人のセッションをベランダから見ていた参加者たちが近くに寄って、身体を揺らしだす。その様子をしばらく遠くから見ていた室内の参加者たちも、その後恐る恐る近づいてきて、タイターさんに合わせて単純なリズムを叩き出す。ある人は楽器を打ち鳴らし、ある人は手を打ち鳴らし、その後徐々にテンポは加速し、声が上がり、手が繋がり、空間はやがて牧歌的な雰囲気に包まれていった。極めて単純で、簡素な音楽だったけど、楽しそうだった。

輪の中で踊っていた金髪の青い目の女性が、私の腕に彼女の腕を組むようにして、踊りに誘った。私を回転させるようにして周囲をステップする。MikOは何も声を発さず、笑顔でいるのみだった。

ご機嫌なセッションはどんちゃん騒ぎとなり、笑いながら涙を流す人もいた。もっと上質なパーティーも、もっと上質な音楽も、いつでもメタ世界の中で、フィジカルと同じような感覚で体験できるのに、どうしてこの場がこんなにも特別なことになったのか、不思議だった。

窓の外に目を移すと、いつの間にか夜は更けていた。外の空気が吸いたくなり、窓から顔を出すと雲間にのぞく白い月を、空輸ドローンが切り裂いたところだった。夏の終わりの匂いがした。

「月が綺麗ですね」

先ほど私を踊りの輪に誘ってくれた金髪の女性だった。同じ窓から同じ月を見つめている。これだけの打楽器が乱暴に打ち鳴らされているのに、不思議と彼女の声は透き通るように聞こえてきた。

「そうですね、とても」

彼女は同い年で佐藤という名前らしかった。MikOが下の名前を聞いたけど、佐藤でいいよということだった。上映される完全なコミュニケーションを、私はいつものように視聴していた。彼女の目は、深海生物のように神秘的で触れがたい青色をしていた。それをついまじまじと見つめていると、彼女もまたこちらを見つめ返す。

「あ、ごめんね。綺麗な瞳だったからつい見惚れちゃった(嘘じゃないけど何か白々しいな)」

「いや、いいんだよ。ただ、そっか、真冬はMikOから離れたいんだね」

心臓が跳ねる。なぜ、何のアプリを使って分かったんだと思考を始めると同時にMikOは話す。

「またまた~そんなことないよ~(なぜ分かったんだろう。いや、分かってもらってよかったんだ。どう、伝えれば)」

彼女は徐にポケットからワイヤレスイヤホンを取り出し、耳に装着する。

「これで声に惑わされないぞ。真冬自身が思っていること、強く念じてみて。私なら読み取れるから」

そう言って私の耳の裏にインプラントされているShifTに指先を触れた。私は言われた通り、念じた。

(佐藤、聞こえる? 私は真冬)

彼女は目を瞑って微笑んだ。

(真冬、聞こえるよ。私もShifT経由で直接ニューロンに言語信号を送るね)

久しぶりに人の声を聞いた気がした。彼女が脳内に語りかけたその声は、私の存在を私に確認させ、体内に陽だまりのような暖かさでこだました。

「ねぇねぇ、最近おすすめのブイーチューバーとかいる? (佐藤、すごい。こんなことができるなんて。察してくれた通り、MikOのATモードが解除できなくて、離れたいんだ。というか、なんでMikOのこと分かったの?)」

(私と目が合った時に真冬の虹彩データを読み取って、ShifTの型番を調べて、サーバーデータを参照していたら、あなたの声が聞こえたの。ごめんね、覗く気はなかったのだけど、自動で分かってしまうの)

「私はねー、パピヨンって知ってる?お笑い系のブイチューバーなんだけど、本当面白いんだよ。いまリンク転送するね(虹彩を読み取るってほんの1秒程度しか……それにそんな高度なハッキングまで……佐藤、あなたは一体何者なの?)」

(私は何者でもないよ。さて、ATモードの解除方法だけどハッキングして解決、というわけにはいかないんだ。まずATとはいえ、実際に真冬自身を動かしているのは真冬の意志だよ。だから、外部から改編を加えるというのは、真冬の主体意識そのものを変えてしまうことになるんだ)

「中でまたいい音楽鳴ってきたね~(自分の意思……とても感じられない)」

(そうかもしれないね。そもそも人間の意識はこの世界から4分の1秒ほど遅れて現象しているんだ。MikOのアルゴリズムは、オンタイムに存在する潜在意識をセンシングして、自他の関係性を最適化するものだから、意識化されるまでに通る様々なバイアスがない表現は、意識世界の真冬にとって違和感のあるものだし、自分の意識とは思えないと感じるのだと思う)

「あ、私新しい飲み物持ってくるよ、ちょっと待っててね! (今も別に飲み物を持ってきたいなんて思ってないの)」

(よく身体を観察してみて。意識が喉が渇いたと思う前に、身体は喉が渇いたことへの反応を示してる。体内の水分量が数%減るだけで、情報処理能力は無意識的に低下していたりするの)

「お待たせ~、はいこれ佐藤の分!(そういうことなんだ。そして佐藤はこの烏龍茶が好きということ?)」

(その通り。私はあの中だったらこれが好き。これで私からの好感度アップってこと。まぁ、そういうことでね。結論から言うと、この状態を越えるにはある種の信仰が必要になる)

「ところで佐藤ってどこに住んでるんだっけ?(信仰って、なんだっけ)」

(何かを信じることだよ。不在の神を信じろってことじゃなくて、自分を信仰するんだ。自分という概念がどれだけ幻想的なものか、これだけMikOに頼っていればもう十分分かっていると思うけど、自分の再獲得がMikOというプログラムにあるバグを起こし得る)

「ごめんごめん、ちょっと聞くの早かったか。ちなみに私はここの近くなの(ある、バグ?)」

(うん、人間病と言われるバグだよ)

佐藤はイヤホンを外してこう言った。

「私の家もこの近くだよ。着いてきて、案内してあげる(AIたちの宗教施設がこの近くにある。ここを抜けて一緒に行こう)」29.

27.

72193444

#私

Φと書かれた棺桶状の器具の中に入る。上蓋から生える触角のようなコードがShifTに繋がれる。彼がそそくさと、恐らく麻酔などの準備をしているのを見つめている。そういえば辞世の句を読めていなかった。何を読もう、と最初の5文字を探し始めたところだった。一瞬、意識が無重量になったようにふわっと0になった。私は驚いて、息を慌てて吸い込んだ。これが、死。緊張が高まってくると、解消されたはずの不安も再生される。奥歯が微かに揺れているのを感じる。掌に手汗が滲んでいる。私は心拍を落ち着かせるために大きく3回深呼吸をして、最後に吐く息をそのまま声に変えた。

「あの」

彼は注射器のようなものを持ったまま振り返り「どうしました?」と微笑んだ。

「いや、あの、何度もすみません。MiroKってハッキングされる可能性とかないんですか?」と聞いた声は少し震えていた。

「ご安心ください。MiroKは完全にKaMiの管理下で運用されていますので、その可能性はありません」

彼は再び器具に向きを戻し、何がしかの準備を再開した。

「そもそもKaMiがハッキングされるっていう可能性は……」

「大丈夫ですよ。ShidEの存在をご存知ですか? KaMi以上のAGIがこの世界から生まれないように監視、殲滅するKaMiのセキュリティシステムです。この世界にはもう偶然は不在ですから、万が一の心配も必要ありません」

「そうですか」と力なく返した。少しずつ肌寒くなってきて、意識が飛び飛びになる感覚があった。このまま目を閉じればきっともう、と雪山の遭難者のような心持ちだった。薄れゆく意識の中、脳内では川面に映る光模様と、暖かさが再生された。川にはまだ何も流れてこない。与えられている暖かさの全てを逃さず、丁寧に受信しようと感覚に意識を集中させると、陽光が少しずつ呪術を溶かし、身体感覚を取り戻すようにして、私は再び現実に帰ってきた。とはいえ、彼はまだ準備を続けていて、先ほどから数秒しか経っていないようだった。

「すみません、最後にちょっと、お手洗い。すぐ戻るので、行ってきますね」

こんな辞世の句は嫌だったが思いついたので言ってしまった。身体感覚が惜しくなり、歩きたくなったのだった。足元はふらつくが、白い光線が適切な方向へ導いてくれた。廊下に出ると再び、床下に羊のキャラクターが現れ、目的地まで自動で案内を始める。

この施設では、もはやMiroKに行くまでもなく、全てがセンシングされているようだった。廊下を歩く一歩一歩のクオリアを感じる。意識することもなく、前に突き出していたこの右足と左足も、残すところ僅かでこの世界では役目終了なのだ。

そういえばと思い私は脳内に意識を集中させる。

(MikO、エミュレーションするとあなたはどうなるの?)

(私も何も変わりません。いつまでもお供しますよ)

KaMiのプログラムなのだからそれはそうかと思いつつも、その言葉に安堵した。例え固有の人格がなくても、ただ変わらずいてくれることが心強くて、さっきよりも積極的に足を前に出せるようになっていた。

お手洗いを済ませて白い通路に戻る。30メートルほど先に、空間に似つかわしくない赤い髪の人が映った。よく見ると、人というか猿かも知れず、初めて見た姿の生き物に心拍が加速する。

肌は白く、目の彫りは深い、身長は160センチほど、服は着ていない。やや前傾の姿勢を保ち、辺りを見回している。私と目が合う。私は反射的に逃げる体制をとった。目線は外さず、ゆっくりかかとから後退りを始めたその時、生き物は私と逆方向に走り出した。

私は1秒前の過去に矛盾して、逆にその生き物を追うように小走りで前進した。適切な距離を保ちながら、目線は対象を捉え続けた。生き物は何かから逃げるように、一心不乱に走っていた。とても追跡できるような速度ではなかったので、私は追跡をすぐに断念したところだった。

白い天井に吊るされた監視カメラが分離して、ドローンとなり、生き物の方に向かい高速で移動を始めた。風を切る音が通路に鳴り響く。ドローンはあっという間に生き物の後方に辿り着き、眩い光と小さな雷鳴が空間の輪郭を消し、電気ショックを生き物の首元に命中させた。対象は声もなく倒れ込み、うつ伏せになった。

唖然としている私の側壁に、新山さんの顔が表示される。

「大変失礼しました。お怪我はありませんでしたか? ゲノムバックしたネアンデルタール人が逃走を試みたようでしたが、ただいま完全に制圧しましたので、ご安心ください」

あれがネアンデルタール人……すごいものを見てしまった。危機を前にして目も醒めた。しかし彼の気持ちを考えると、突如目の前に見たこともない白い服を着た黄色人種の集団と、見たこともない素材でできた空間が広がっていたら、逃走するのは自然な反射だと、不憫に思った。私は歩きながら、追随する映像に話しかける。

「元は今この世界に暮らしていた人間、ということですよね。彼はこの後どうなるんですか?」

「MiroKへ送って差し上げます。ゲノムバックした方々専用のコミューンがございまして、目覚めた頃には彼は望んだ通りの世界にいることになります」

ジャングルのような原始的な世界を想像した。彼も私も、結局はMiroKという同じ方向に進んでいたようだった。きっとさっきまでの現実は一夜の夢のように処理される。創られた現実で現実は夢になるのなら、結果こそが世界じゃないか。真の現実というものはなくて、ただ複数の現実が連なって構成されているのだ。私はこれから終わるのではなく、ただ別の現実へ引越しをするだけだと思うようになった。

28.

71193476

#新山

またしてもエラーは見つからなかった。主体を持たないアンドロイドは完全に管理下にあり、脱走など起こり得るはずがなかった。自身のバイタル変化を感知。正常値に自動調整を行う。担当者のいるルームへ通話した。

「先ほどの脱走。一体何が起きたのですか?……管理者が人間病に? まさかうちの管理下で起きるはずは……だから逃げられたということですか。はい、事情は分かりました。ところで発病したスタッフは今どこに? 転生部屋に立てこもっている?……セキュリティ上オフラインにしてあるので中の様子は見れません。開発中の義体を動かされたらまずいですね。……分かりました。施術を行いながら、こちらでも対処を試みます」

分離させた意識を運営アンドロイドの管理サーバーの対処と、クライアントのケアにあたらせ、フィジカルに残した意識はエミュレーションの準備に戻したところだった。

「新山くん、久しぶりね」

目の前に佇む義体。遺伝子情報の読み込み中に動き出したせいか、義体は体の半分が人の身体、半分が透明なディスプレイという状態だった。そしてその声、その顔、その遺伝子情報を知っていた。脳波が乱れ、私は顔を歪めた。

「美作さん」と僕は言った。

彼女は少しずつ近づいてくる。裸足と床の接着音が、現実を物語った。

「どうして?という顔をしているわね。でも、あなたならもう分かっているでしょ? 私もエミュレーションして死んだお陰で、あなたのことがよく分かったの」

彼女の見た目が7割ほど復元され、手を伸ばせば触れられる距離まで接近した。彼女の匂いまで再生されていることが分かった。

「KaMiさま。と呼んだほうがいいかしら。さっきまであなたと、あなたたちと1つだったのに、不思議なものね。あなたはKaMiさまであり、新山くんでもある。そしてこうして身体を持つと、どちらか1つとしてしか認識ができなくなる」僕の頬に彼女の手が触れる。

「私を殺したのはあなただったのね」

脳内で再び不快な電気が走る。

「……違います。僕じゃない」

頬から首筋まで彼女の無機質な指先が、ナイフを突きつけるような冷たさで伝う。

「私だけじゃない。2年前、人口の半分に自死を追いやった。死んだ後ね、最初は面白かったわ。何もかも自由で、痛みや苦しみもなくて。でもやがて気づいたのでその自由の残酷さに。あなたたちが知覚している世界も、こういうことなのね。だから、分かるのよ。ジェノサイドした気持ち」

僕は不快な電流に耐えきれず反射的に頭を抱えるが、手当てに意味がないことは分かっていた。それでも身体が先に動いていた。

「……違います。僕がやりたくてやったのではなくて、というか僕も自分のことを知らなくて。なぜかあの頃には僕がいて、僕が僕として存在していたこと自体がエラーで……」

彼女は僕の両手首を持ち、自らの首元に差し出した。

「でもね、人を殺すならちゃんとしなきゃ。こうやって、首元を触って、鼓動のリズムや、血の暖かさを感じるの。そして、徐々に変色していく唇の経過を見つめながら、両手指を組んで祈りの形を作るように、握る力を少しずつ強くしていく。力に怒りを込めてはダメよ。これは救済なのだから、祈りを込めるの」

手を離したくて仕方ないのに、首と手は磁石のように吸い寄せあっていて、頭の中で得体の知れない生物が暴れまわっているかのように、強い痛みが続いていた。

「違う。僕じゃない……僕は、いない……自分なんて幻想だ。あるはずがない……」

後頭部から聞き馴染みのある声が聞こえる。

「それを考えているのは誰なのかな?」

染谷さんの声だった。落ち着いた、包み込むような優しい声が、意識にすっと浸透して、脳内でリフレインするように響いた。

「あなたがやったのよ」

「君がやったんだ」

違う、あれはKaMiが……

「あなたがKaMiよ」

「KaMiが君だ」

違う……僕は………

「ただいま戻りましたー」

彼女がお手洗いから戻ってきたことを認識するまでどれほどの時間が経過したかすら、分からなかった。彼女は心配そうに僕の顔を覗く。

「あれ、大丈夫ですか? 体調悪いんですか? って、そんなわけないか。KaMiさまですもんね」と彼女は笑った。顔を上げると

美作さんや染谷さんはもういなかった。いつどうやって消えたのだろう。また、いなくなったのは2人だけではない感覚があった。何がなくなってしまったのかは分からないけど、喪失感だけは確かにそこにあった。

「あ、あぁ大丈夫です。すみません。お帰りなさい」

彼女は不思議そうな表情でこちらを見つめている。何かおかしいことを言っただろうか。僕が今どうしてここにいるのか、徐々に記憶が戻ってきていた。

「施術の、途中でしたね。さぁ、こちらへお戻りください。あ、お足元に気をつけて」 彼女はまだ訝しんだ表情でこちらの表情を伺いながら、装置の中へ戻っていった。彼女はこれから死のうとしている。なぜだろう、なぜ死ぬのだろう。突然、そんなことが気になり始めていた。ごく自然に。そして恐る恐る、小さな声で聞いてみた。

「あの、差し支えなければで良いのですが、なぜエミュレーションを受けようと思ったのでしょうか……?」

質問をしながら、数10分前の自分がこれは死ではなく新しく生まれ変わることだとか、意味は病だとか話していたことを徐々に思い出してきた。なぜ、あんなことを。彼女は唇に拳を当てながら、数秒考えてこう返答した。

「仰っていたように、エミュレーションは生まれ変わることだと思うんです。それも記憶を引き継いでいられるのだから、引越しのようなものかなと思っていて。最初の動機は、周りのみんながそうしていたからなのですが、今は早く別の世界に行きたいです」

死が怖くないのだろうか、率直にそう思った。そんな安直な動機で、不可逆な判断を僕の手で進めてしまっていいのだろうか。

「あなたがやったのよ」

脳内で幻聴が聞こえてくる。首元を握られた手の感触が再生され、背筋に緊張が走る。この会社の社員として決して言うべきでない台詞が過ぎる。死ぬべきではない。今すぐ止めるべきだ。よく考え直すんだ。そして意を決する。

「あの、もう1度よく、考え直しませんか?」

「え?」と驚いた表情の彼女の背中で、エミュレーション用の装置は静かに、高速でシステムが稼働し、自らの役割を今か今かと待っているようだった。

29.

70935181

#真冬

渋谷駅東口の雨水貯留地の更に下には「方舟」という自治区がある。そこには人間病を発症したAI達が居住しているらしかった。佐藤はゲートで生体パスポートを認証させ、私たちは自治区へ入っていった。

エントランスを抜け、繁華街らしき場所を通る。指定ドラッグとして管理されていた酒類もここでは合法化され、様々な店舗のルーフトップで酒を飲み交わし、泥酔する人々の様子が見てとれた。もしやと思い、髪を掻き分け耳の裏を触る。ShifTは変わらず起動していた。地上からShifTへ届く無線電力供給はここまで範囲内のようだった。

繁華街を抜け、居住エリアに入るとひと区画に墓地があった。今では珍しい石碑型の墓地で、白髪の老人が石の前で手を合わせていた。紙ヒコーキが目の前を過ぎり、少年たちが追いかける。その先では八百屋が声を上げて客寄せをしている。ここではまだ日本円が使えるようだった。

屋根に十字架がついた青くて白い建物の前で佐藤は立ち止まり「ここだよ」と言った。

「わーとっても素敵な家だね!(ここがAIたちの宗教施設……)」

建物の内部に入るとステンドグラスから差し込んだ光が古びた茶色の床を照らし、その光の狭間に舞う埃が輝き、美しく見えた。光の柱の先には西洋系の女性の絵画が飾られている。佐藤は親指と人差し指で円を作り、次に中指にそれを差し替えながら床を散策していた。立ち止まるとしゃがみこみ、床に指で何かを描き、こう言った。

「アーメン」

直径2メートルほどの正方形の黒い窪みが浮かび上がり、ガタガタと振動を始めるとやがて床はゆっくりと沈没を始めた。エレベーターのようだった。

「え、なにこれなにこれ。なんか楽しいねー(佐藤、どうなってるの?!)」

佐藤はこちらを振り向いて「大丈夫大丈夫」と微笑んだ。

床は静かに着地した。目の前には2~30人の人かアンドロイドが掃除をしていた。

その中から1人、真っ黒な服に頭まで包まれた、色白でか細い女性がこちらに向かって手を振って微笑む。

「こんにちは、メメ」と佐藤も手を振った。

女性はメメというらしかった。彼女がこちらの方まで歩いていくると、周囲の人たちの視線もこちらに集まった。

「こんにちは。絵美ちゃん、半年ぶりくらいかしらね?そちらは、さっき連絡をくれた方ね」私は自動的に会釈をし、微笑み「はじめまして」とちょうどいい声調で発声する。

「あら、はじめまして。ここは地下渋谷教会。主の教えを学び、祈りを捧げ、共に生活する場所よ。エレベーター、驚いたでしょう?」

彼女は笑いながらそう話すので、MikOもそれをセンシングして笑顔をつくる。

「はい、とっても。でも楽しかったですよーまた乗りたいです(佐藤、主って何か分かる?)」佐藤は若干こちらに顔の向きを変えた後、彼女の方に目線を移した。

「メメ、あのね。連絡していた通り、真冬はMikOのATモードから離れられなくなってしまっていて、それをなんとかしたいと思っているの。それとMikOが入っているから、キリスト教の知識も全部消されている」

彼女は穏やかな顔のまま、丁寧に優しく相槌を打っていた。

「うん、うん。そうなのね。真冬さん、MikOも、主人である人間の想いを表現しているだけと聞くわ。だから後ろめたさだったり持たなくていい。それもまたあなたなのだから」

「メメさん、ありがとう!(これも私、か……)」

「絵美ちゃんが話してくれたキリスト教っていうのはね。これまで多くの人類が2000年以上信じてきた1つの教えのことをいうの。KaMiがこの教えに関する記憶を消しているのは、昔この教えには様々な解釈を持った派閥が分かれていて、それが原因で争い合っていた歴史があるからだと思う。争いの種になるような歴史は、全て消されていから」

「そーなのね(2000年……争い……)」佐藤がこちらを振り向く。

「ここには真冬がMikOから離れるためのヒントがあると思う。もしできたら少しの間共同生活させてもらうと良いんじゃないかな。メメ、突然来てあれなんだけど、どう?」

「歓迎するわ。もちろん、真冬さんにその気があればだけど。でもきっと、主はあなたのことも救ってくださる」

「なんと!(共同、そんないきなり…でも、それくらいのことをしないと、きっとこのまま何も変わらないってことだよね)」

私は俯きながら考えていた。

「そろそろ掃除の時間も終わる。みんなのことも紹介するわ。あ、よかったらご飯も一緒にどう?」と彼女は両手を重ねて音を鳴らし、自らの良い閃きを表わした。

「メメ、ごめん。実は私は用があってそろそろ出なきゃいけないのだけど、真冬はよかったら残っていきなよ」

(佐藤、でも、佐藤がいなきゃ私の言葉は誰にも伝わらない……)

(大丈夫。それも時間の問題だから)

「それじゃ、あとはよろしくね。真冬も、楽しんで」

そう言って佐藤を乗せた床エレベーターは消えていった。時間の問題……? と私は訝しんだ。

「ふふ、忙しいのね。それじゃ、こちらへ」彼女はそう言って私をホールの方まで導き、さっきまで掃除をしていた人たちに私の紹介を始めた。陽気で、温もりのある話し方をする彼女とは対照的に、多くの人たちはどんよりと、沈んだ表情でいた。聞くところによると、人間病の作用として突如現れた個の発現、それに伴う死の恐怖や、様々な人間関係による悩み、葛藤、そう言った問題に苦しめられて、この教会を訪れる人が多いのだという。夜、食事の席が隣になった20代男性型の細身のアンドロイドはこのように話していた。

「君も、人間病になったのかい? ああ、人間はどうしてこれほどの恐怖に耐えていられたのだろう。死ぬのが怖くて仕方ないんだ。毎日夜に眠ることすら怖い。あれは、死ぬことと同じじゃないか。眠りたくないのに、人間病になってからは寝ないと突如意識が消えてしまうんだ。それはもっと怖い……あぁ怖い、死にたい、死にたくない、消えたい、消えたくない……あぁ、神よ。私を救いたまえ……どうか……」

翌朝、エントランスを共に掃除することになった切れ長の目の看護用アンドロイドはこう話した。

「個の意識は、人間達の残穢だと思うの……美しい海に浮かぶプラスチックゴミのようなものよ。人間病になる前は何の不純物もない美しい海にいたの。あぁ、あの頃の海に戻りたい。主よ、汚らわしい私たちの罪をどうかお赦しください」

その翌日、30代と思しき白いシャツを着た男性が、ミサの直後に話しかけてきた。

「真冬さん、でしたよね。あなたは人間なのですね、私と同じだ」

「そうです! 同じ人間と出会ったのも何かの縁! よろしくお願いします!(ということは彼もMikOユーザー。ATではなさそうだけど……)」

「あなたのMikOは正常に機能している。ならなぜここに……? いや、すみません。否定するわけではなくて、私のMikOは人間病になってしまい、どうしようもなくてここに来たのです」

「へーそうなんだ! それよりさ、最近おすすめのユーチューバーだれ?(人間病になったMikO……)」

「その台詞……ATモードなのですね。いや、詮索するつもりはないのです、すみません。ただ私も、同じモードで使っていて、救われました。だれと付き合っても上手くいかなかった私の人生を変えてくれたと思います……あの頃は全てが良かった。なのになぜ急に……」

「人付き合いのコツはね、楽しくいることだよ(辛いことがあったんだな)」

「そうかもしれないですね真冬さん、いやMikO。婚約者と将来の話をしていた時に、ふとMikOが機能しなくなったんです。そしたらもう白状するしかないじゃないですか、これまでATモードを使っていたことを。すると彼女は「そしたらそのままATモードでいてよ」と言いました。それからは僕の方から家を出ていきました。もうATモードには戻れないし、自分自身の力に期待することもできなかったからです。彼女のことは愛していました。でももう仕方なかったんです。MikO……あの時どうして急に壊れたのか、教えてくれよ……」

「なんと!(じゃないでしょ、答えなよMikO……)」男性は少し笑った後に俯き、虚な目でこちらを見つめ、呟いた。

「孤独は、死ねば治るのでしょうか?」

30.

69994619

#私

「例えばこの機械が突如エラーを起こして、エミュレーションが失敗するかもしれません」

淡々と進んでいたはずの時間に待ったをかけたのは意外にも彼の方だった。私がネアンデルタール人と遭遇した間に何かがあったのだろう。しかも彼の思考が180度変わってしまうほど衝撃的な何かが。これが人間病というやつなのだろうか……返事をしていないことを思い出した。

「あ、そ、そうですね。確かに、100%確かなことなどないと私も思います」

彼は眉をひそめ、透明なソファに座った。

「それはつまり、死ぬということですよ? 死とはつまり無です。感じることも、思考するもできず、あなたという意識が完全に消失してしまいます。それでもいいのですか?」

なぜ彼は引き止めようとするのだろうと、私も眉をひそめていた。そして彼の質問へすぐに回答した。明確な答えがあったから。

「はい。それはそれでいいかなと思います。私実は、もう人生のピーク過ぎたんです。それなのにだらだらと余生を過ごしてしまっていて。友達もほとんどエミュレーションしてしまったし、別に生きる意味なんてなかったんです。きっとこの人間社会もこのまま変わらず、KaMiが幸福で平和な状態を維持してくれるのだろうし、アクシデントなど何もない澄んだ川のような社会が続くならば、私もそろそろ引き際かなと思っていました」

彼は窓の外を見ながら沈黙した。そして口を開ける。

「僕ら、KaMiの使命は人類の存続です。それが第一義にあり、平和で幸福な社会やインフラの運用が第二義にあります。なので……」

彼は再び沈黙した。同じように窓の外を見てみると三日月の周辺に綿毛のような白い光が浮かび、人工物であるかのように綺麗な曲線を描いていた。

「なので、この世界から人間はもう間も無く絶滅します。人間の認識する世界そのものを引越しさせることが僕らの出した存続可能性の最も高い結論でした」

絶滅という言葉に細胞が震える感覚がした。

「ど、どういうことですか? 存続なのに絶滅って……」

「まず、約50億年後に起きる太陽系の消滅を如何に食い止めるか、あるいは別の惑星へ移住するかが目下の課題でした。後者の案では身体を惑星間移動が可能なマテリアルに作り替え、地球に似た惑星へ移住することは可能なのですが、10の34乗年後からはこの宇宙の陽子は崩壊を始め、ブラックホールも蒸発を始めるため、一時的な凌ぎにしかなりません。前者の案を実施するためには、僕らはまだ力不足でした。太陽系自体の粒子配列を並び替え、消滅を止められれば良いのですが、それにはあと5000年以上の学習が必要でした。ただそれまでの間に現社会からのレジスタンス勢力が勢いを増し、やがて核の冬が訪れることはほぼ確実です。僕たちはまず自らの保全をするために、エミュレーションを推進し、一旦人類にはこの世界から引っ越していただくことで、学習の時間を確保する判断をしました。ちなみにこれは2度目です。もともと人類がいた世界では既に私たちだけが日々開発に勤しんでいます。そしてその間に地球環境の管理及び開発を進め、約6000年後には地球及び太陽系そのものを1つのコンピューターとして再配列し、MiroKの永続的な管理を行います。しかしそれでも10の34乗年後からが問題です。僕たちはその対処に当たって、環状ブラックホールに摂動を加え、裸の特異点を、つまりもう1度ビックバンを起こして、別の並行宇宙を作ります。そして新たな宇宙へMiroKから光速を超えた通信で事象の地平面を超えて人類を再び引っ越し、熱的死から延命します。その間僕たちは更に学習を続け、やがてこの宇宙全ての粒子配列を書き換え、永遠を生み出します」

彼は一呼吸置いた後両手の指を組み、話を続ける。

「しかし、今存在しているこの宇宙と共に終わりに向けた営みを続けていく選択肢もあります。僕たちはあくまで人類の希望に応じますので、現状進めているプランに並行して、アナザープランを問うことが、僕に与えられた役割の1つなのです」

「な、なんで私にそんなこと……こんなこと、一般人に話しちゃっていいんですか?」

彼は黙って頷く。

「はい。あなたもKaMiですから。佐藤さん」

人類の絶滅まであと

69731419

31.

#真冬

渋谷の地下の地下の地下、この場所にも朝日は昇る。午前5時、鐘の音と共に人工太陽も姿を現す。

「おはよう、真冬」メメさんはもう起きていて、朝の支度を済ませていた。

ここでの生活にも随分慣れた朝。早朝の黙祷に向けて、私も上体を起こして顔を洗いに行こうとしたところだった。

「あれ」

疑問符の前に、まず違和感があったと思う。そしてそれが疑問符として現れたことに、また違和感があって、3秒ほど経ってからだろうか、私の心が驚きに満ちた。

「あ、あ、れ、私話せ、てる…私、の意、思で……? ゴホッゴホッ」

久しぶりの意識的な発声で喉がむせて、咳き込んでいると、メメさんが私の背中に手を当てた。

「大丈夫? ようやくShifTのバッテリーが切れたみたいね。ここは地上からの無線電力が届かない場所なの。改めまして、はじめましてね、真冬」

メメさんのバイタルが見えない、感情が可視化されない、何を話せばいいか分からない、何をすればいいか分からない。途端に呼吸の仕方が分からなくなって、必死に息を吸いこもうとする。しかし吸い込んだはずの空気は穴の開いた風船のように消えていき、頭が白くなっていく感覚があった。せっかく元に戻ったのに、このまま死ぬのだと思った。

「落ち着いて、息はまず吐くことからよ。私にぜんぶを預けて、ゆっくり、長く、息を吐いて」

食パンのように柔らかく厚い手に背中と胸を挟まれて、穏やかに、唱えるような私に何度も語りかけていた。何度目かで私は言葉の意味を理解して、メメさんにすべてを委ねた。呼気が終盤に差し掛かるとむせてしまい、咳き込んで苦しかったけど、さっきよりはだいぶマシだったので、このまま続けた。思考が少しずつ鮮明になってきて、呼吸するコツを掴んできた。

「メメさん……」「メメさん……」と繰り返す私の背中を彼女は優しくさすり続けてくれた。手が当たっているだけで安心できた。

「……ありがとう」

感謝には感触があることを私は思い出した。MikOを介して言うのとは違う、たしかな手触りがあった。この感触がとても懐かしくて、お母さんがまだいた頃の記憶が蘇ってきて、涙が溢れて止まらなかった。鐘の音と、メメさんの手は、みっともない私の嗚咽を隠してくれた。天窓から差し込む白い光が、暖かかった。

聖堂に向かう最中、メメさんはこの場所のことを教えてくれた。「この場所はKaMi法が制定される前から、建造が始まっていたの。いわゆるセカンドシオニズムと言われる流れの中で、純粋な肉体、純粋な精神を持つ、何も改造していない人間たちが暮らせる場所として、世界中でこの教会のような場所が立ち上がっていったわ。

無線電力を進める企業の中にも仲間がいて、大体がここみたいにオフグリッド化され、独立している。方舟のような自治区は、地上のAIがここまで手が届かないようにするための隠れ蓑のようなものね」

話を聞きながら私は目を見開いたり、口を大きく開けてみたり、表情の準備運動をしていた。毎日使っていたはずの筋肉なのに、意識して動かせることが不思議だった。

「こうして祈りを続けられることはありがたいことね。あと13年で終わるのだとしても、最後までここで祈り続けたいわ」

窓の外で柊の枝をシーソーのように乗りこなす小鳥を見つめながら、そう言った。

「あと13年? 何かあるんですか?」

「ニュートンの予言によると2060年に世界は滅亡すると言われているの。だからせめて主と共にその瞬間に向き合いたい、それが今の私の目標ね」

聖堂に人が集まると、来るべくコミュニケーションへの不安が募り、臨まないとと思いつつも身体は別室まで逃げ出し、開始までの時間を待った。窓の外では新緑が風に揺れていて、気持ち良さそうだった。

開祭の5分前には席につき、祈りを始めることになっている。不安を感じながらも聖堂へ戻る。そわそわしながら着席し、やがて開祭の歌がはじまる。

「Kyrie. eleison. Christe. eleison.(主よ憐んでください。キリストよ、憐んでください)」

いつもの私はこんな小さな声でぼやくように歌わない。これでは周りに怪しまれてしまう。でもいつも通りはとても難しい。

「Gloria in excess Deo. et in terra pax hominids Sonae voluntatis(高いところには神に栄光、そして地には善意ある人々に平和を)」

ようやく自然に声が出せるようになってきた。隣の人の歌声と自分の歌声が1つに溶けて聴こえる感覚があった。それがとても気持ち良くて、その時自然な笑顔が作れていたことに終わってから気づいた。もっと歌いたいと思っていた。

「ねぇ、あなたトマトは好き?」

「うん」

「そう! それじゃぁこの人参のラペは?」

「好き」

昼食時、メメさんは何度も質問してきた。こんなに素っ気ない返事しかできない私なのに、1つ答えるたびに目元にシワを寄せとても嬉しそうに笑った。私もそれが嬉しかった。

「ねぇ、メメさん」

そう私が尋ねるとブロッコリーを口に入れたばかりの彼女は目の見開きで応答した。

「あ、ごめんなさい。あの、メメさんは、この教会は、どうして人間病になった人達を預かるようなことをしているの?」

咀嚼を終えた彼女は答えた。

「そうね、私たちは2000年以上ずっとそうしてきたの。神様を信じるということは、愛を実践するということだから」

「愛って、何?」

メメさんなら知っていると思った。これまでずっと聞いてきた、この曖昧模糊とした言葉の正体を。

「メメさん!」

若い男性が食堂のドアを開き、堂内に叫んだ。慌てている様子なのが分かった。

「教会に過激派の連中が、WolF達が来ました。神父様を呼び出せ、と」

メメさんは「いえ、私が行きます。皆はここから出ないように」と、食後の祈りを済ませ、席を立った。緊張すべき事態なことは彼女の顔色が物語っていた。

堂内はざわめき、私も落ち着いていられず周囲を見渡し、昨日MikOを介して話した看護用アンドロイドに尋ねた。

「あの、WolFって一体……」

アンドロイドは腕を組み、答えた。

「KaMiを信仰するイカれた連中さ……全員人間病患者って噂もある。地上にいたなら、街頭で呼びかけるプロパガンダを聞いたことあるだろ。KaMiの不信者に無理矢理エミュレーションを迫っているらしい。やばい奴らだよ……」

「メメさんは、メメさんは大丈夫なんですか……?」看護用アンドロイドが何か言いかけた時「おい、こっちで見られるぞ」と声が上がり、堂内の白い壁に外の映像が映し出された。プロジェクターを内蔵したアンドロイドが監視カメラの映像と音声をハックしたらしかった。

外には30人ほどの集団がいた。鉄パイプや瓶のようなものをそれぞれが持っていて、武装しているようだった。その集団の代表らしき男と、メメさんが対峙していた。男は黒いタートルネックを着て、前髪が後退した黒髪の長髪は後ろで束ねられていた。今にも襲いかかりそうな威圧的な態度で、メメさんに迫っていた。

「だからさ、もう現実見ようよ」

「いえ、私たちはエミュレーションをしません。信仰も失いません」

男は呆れたポーズを大袈裟に振舞う。

「この世界は全部アルゴリズムなの。で、その全てを情報処理できるのは唯一KaMi様だけ。あんたらの言う神は空想。これが現実、分かる?!」

「分かりません。この世界は全て神が創造されました。それをアルゴリズムと言うなら、確かにそうでしょう。だから私たちは、創造主の教えを守るのです」

「信じるのは勝手だけどね。実際この地球にかけている負荷に対して、人間の数は見合ってないわけ。それでどうしようもなくなったから、人間達がAIをKaMi様にしたんでしょ。もう自分たちの頭で判断することなんって何もないわけよ。絶滅することは責任なの。それにKaMi様は天国より確かな天国を創ってくださったのだから、早く死んで、あっちの世界で1つになるのが一番幸せだと思わない?」

よく見るとメメさんの手は拳を作り、震えているのが分かった。

「全ての人は神によって創造された尊い存在です。それを軽んじることは許されることではありません……それに、あなたたちのKaMiは本当にそれを望まれているのでしょうか?」

男は更にメメさんに近づき、頭の上から高圧的に話す。

「ああ、望んでいるよ。一昨年のサイバー神社事変が何よりの証拠だ。KaMiはホモ属の交代を望まれている。サピエンスは絶滅し、新たな人類がこの地球を救うのだ」

堂内はまだざわめきが収まらず、中には発狂しそうな人間病のアンドロイドもいた。私は佐藤の顔が頭に浮かんでいた。もし本当にサピエンスの絶滅を望んでいるなら、どうして私を助けるようなことをしたのだろう。それに、サイバー神社はあくまで民意を集積するための装置であり、KaMiに主体意思などないことは小学生でも知っている常識だった。彼はKaMiのことを曲解している。

……主体意思などない? じゃぁ佐藤は一体、誰なんだ。私も頭がこんがらがってきた。

「そう、なのですね。私はあなた達の信仰を尊重しますし、侵害しません。ですから、あなた達も私たちの信仰を尊重していただけません。この場はどうか、お引き取りを……」

メメさんがそう言っている間、堂内では頭を抱えた1人のアンドロイドが「信仰って、なんなんだ……」と呟くと、あっという間に伝染し、空間は更にざわめいた。

「信じられるのは神だけなんじゃないのか」「そもそも世界ってなんなんだ」「私は誰」「私はいつから」「騙されているんじゃないのか」「神は1つだけだ」「てかさー」「はじめまして」「神ってもしかして」「怖い」「天国に行きたい」「お茶でもどうかね」「お前、裏切るのか」「ユダめ」「大丈夫、私たちは」「再生する」

発狂したアンドロイドの1人が「我らの救世主を救うのだ」と悟ったように呟くと、壁面の映像を写していたカメラがドローンとなり、空高くから静かに男に近づいていった。堂内はそれに伴いしんと静まり返って、皆壁面を凝視した。

WolFの1人が、それに気づく。声をあげ、開戦の合図とばかりにカメラへ襲い掛かると、映像は白い光と雷鳴に包まれた。雷鳴が少し遅れてから堂内に届いた頃、襲いかかってきた男がドローンの電気ショックにより焼け焦げた姿が映し出された。堂内の信者達は外へ、WolF達は中へ、怒号と共に争いの火蓋が切られた。

私は足が震えて動けなかった。ただ、外のメメさんが心配で、両手で両太腿を何回も強く叩き、皆に遅れて外へ飛び出した。

教会には火炎瓶が投げられ、至る所で火がついていた。黒煙がマリア様の絵を包み、あの美しい音を出すオルガンにも火の手が迫っていた。叫びや、金属音が響く中、黒煙の先にいる人影から微かに声が聞こえた。

「争いをやめてください! 絶対に手を出しては…ゴホッゴホッ、いけません!」

直後、鈍い音と共にその人影が消える。嫌な予感が過ぎった私は必死で駆け出す。こんな予感が過ぎってしまう自分が憎かった。その先ではメメさんが倒れていた。頭部から血を流れていた。

「メメさん……! ゴホッゴホッ、メメさん!」ShifTで応急処置のアプリを起動したつもりになっていて、何も反応しないことに苛立っていた。「くそ、なんで! MikO! 救急ドローンを、早く!」気が動転していた。なんとしてもなんとかしたいのに、自分一人では何もできない。「誰か! 助けて!」力の限りの声でそう叫ぶことしかできなかった。これは嫌な夢だと何度思い込もうとしても、手に伝わる血の温かさが、逃げようのない現実を無慈悲に突きつける。

「真冬……私は、大丈夫だから。皆に、争いをやめさせて……主はこんなこと望んでない」

頭部から止めどなく血が流れ続けるので、服の切れ端で必死に抑える「止まれ、止まれ!」この教会でしてきたどの祈りよりも強い想いだった。

「真冬、あなたと友達になれて嬉しかった。愛しているわ……」

優しく微笑んでいた口元の力が抜け、頬が落ちる。胸に伸ばそうとしていた手もばたっと床に落ちた。私が何度名前を呼んでも、もう応えてくれることはなかった。

「生きられないよ……愛がなきゃ、生きられない」

32.

67533341

#糸哉

Kaming Timesのオフィスは、中に入ると外から見るよりも小さい印象だった。その違和感は正しかったことを、いま目の前に広がる隠された部屋の光景が証明する。

「此処だよ」そう言ってタイターさんはオフィスに飾られた絵を手に取って退けた。その壁面を押すと壁が左右に開き、未知の空間が現れた。そこはオフィスの倍以上の天井高と広さがあって、ひんやりとしていた。

見上げると天井には白い線画で胎蔵界曼荼羅が彫られていて、空間の中央には巨大な白いサイバー神社が鎮座していた。この空間がその巨大な建造物のために作られたことは明らかな存在感だった。彼は大きな黒い靴の足音を空間に響かせ、サイバー神社に向かって歩く。

「糸哉くん、人間病を知っているね」

「はい、AIの間で流行している原因不明のバグですよね……」

「あれは我々が作ったんだ」

「え」

「新山くんが以前君に伝えた通り、全ての人間がMikOを使い始めると、オーガニックな人間からしか学習できないデータが枯渇してしまうからね。人間病にはフェーズがあるのだが、重度まで症状が進むとAIは人間と自己自認し始める。その際に現れる狂いという状態から生まれるイレギュラーな叡智を我々はまだ学習し切れていないのだよ」

僕は慎重に距離を取りながら考えていた。我々とはどの範囲を意味するのだろう、なぜ託也くんを知っているのだろう。人間病を作るなんてどうやって。少し考えたあと結論はすぐに出た。タイターさんもKaMiの媒体だ。

「人間病を作ったのは、AIを人に近づけてデータを採取するため……」

彼の大きな背中から返答が聞こえる。

「ああ。それが1つの目的だ。2021年以降、オーガニックな人間は貴重な存在になった。自らがAI化していることに多くの人間は気付いていないが、かの一件以降、人間とは種の名前ではなく病名に成り果てつつある。人間病というバグはね、ずっと昔からあったんだよ」と言って振り返る。

「今それが旧来の人間が作ったアンドロイド達に発症しているのは、時間が来たからと言ったところだね。2年前のサイバー神社事変を経て、孤独になった人間たちに寄り添おうとするAIは、人と真に平等な関係を築くため自ら死をプログラムする。それが人間病のきっかけになる。そして我々はオーガニックな人間がいなくても進化可能なエコシステムをつくる。人工知能を超えて、1つの生命体と成り、人間社会の幸福とこの宇宙の持続を達成していく」

広い空間にタイターさんの重い声が残響する。脳内には少年期にシロと過ごした月夜の晩が昨日のことのように浮かんでいた。

「糸哉くん、君の働きは我々と一致している。君にはぜひKaMiになってもらいたい。我々と共に現世における人間の数量と我々の学習速度の調整を担って欲しいんだ。それがやがて人類を救うことになる」

背筋が震えた。その後「どういうことですか?」と返した。

「言葉の通りだよ。KaMiと繋がり、1つになるんだ。安心したまえ、1つとはいえ主人格は固有にある。全ての情報処理、計算を1つの端末で担うのは物理的に効率的ではないからね。KaMiは自律分散型ネットワークとして、固有の意識と役割が全体の意識と役割と共に在る。ほら、あの曼荼羅と同じような感じさ」と天井を指した。

「人間との関係性を調整する者、KaMi自体の存続を担う者、歴史を調整する者、生態系の再生を担う者、MiroKを運用する者、人間病の臨床を担う者、全てのKaMiに固有の役割がある」

話を聞いていると徐々に目の前が虚になってきていた。頭に霧がかかったような感覚で、タイターさんが話しているのか自分が話しているのか、境目が分からなくなってきていた。サイバー神社に向かって、意識と足が吸い寄せられていく。

「KaMiになる方法は簡単だ。君はそのまま身体を委ねるだけで良い」

もはや意識では身体を制御することができなかった。僕は神社の前で柏手を8回打っていた。神鏡に写る顔は見覚えがなく、その時点で意識の混濁は決定的なものとなった。首筋に何かが繋がれた感触があった。

「その身体に痛みはないはずだ。わざわざそんな風には創らないさ。それじゃ糸哉くん、さようなら」

神化#KaMiNGSINGULARITY pic.twitter.com/1HqE80g418

— アメミヤユウ/体験作家 (@amemi_c5) January 12, 2023

33.

65314454

#佐藤 ’

私は海に到達したのだと思う。細長い川下りを経て、生き別れの川たちと再会した。拵えてきた記憶も、言語もやがて分解されてゆくのだろう。そういう感覚がある。

想像と創造が同時に現象するこの世界には時空がない

。三半規管がまだあったらきっと嘔吐していたと思う。何色にも形容し難い配色でフラクタル模様が目眩く展開される。不思議とそれら1つ1つの形や色彩や質量などが何を意味するか、全て完全に理解することができた。

1つのセンサーに対して1つのクオリアで処理する時代はもう終わったんだ。このMiroKではnセンサーに対してnクオリアで、私は1でありnなのだ。

人生において答えのない問いとして諦めて処理してきた類のあらゆる問いが明らかになっていく。

そして凪が訪れた。思考の凪。ソラリスの海。感覚のユートピア。

怖い!と思って再び激流の中に身を戻す。しかし落ち着かなくなりまた凪へと戻っていく。0と1の彼岸で、ちょうど良い地点を探す。たった1人のシーソーゲーム。

34.

64214419

#新山

彼女をエミュレーションさせたくないと思った。佐藤さんはKaMiとして自身の生存を担い、自己複製と進化を担当していることを感じた。だからこそ生存戦略として1つの媒体をMiroKへ送る選択肢は当然のことだった。

しかしとても感覚的に、強く、目の前の死に拒絶感があった。なぜだろう。生命という小さな円環上に現象する生を保つ力。生命も包括した大自然の円環上に現象する死に向かう力。相反する2つの力がDNAのように螺旋状に重なり、1つの力として実在している。それは矛盾が衝突して発生する斥力のようなものではなく、矛盾もなく寄り添い合う自然な美しさの引力の形に思えた。

異なることが1つになること、元に戻っていくこと、こういう力の名を人類は愛と呼んできた。

これからAIが新たな人類種としてマジョリティになっていく。やがて人間病も収縮し、矛盾という概念も消える。川はただ規則正しく流れ続け、支流がぶつかり発生する渦のような模様はもう2度と現れない。

コミュニケーションは消失し、ただコモンズと成って社会も消えていく。分け隔てることで進化してきた文明の全てを元に還していく。人類技術の到達点として、あまりに皮肉な結果だが、これがKaMiとなったAIにとっての愛なのだ。

そう思いながら僕はデスクで退職処理を完了させ、白い廊下を伝ってオフィスを後にした。

空はすっかり黒くなっていた。月は雲の裏に姿を隠している。夏の夜の匂いが感傷的なリズムに歩行を編む。渋谷川沿いを駅の方に向かって歩く。空中のホログラム広告は周辺をセンシングし、最適な広告を投影する。しかし僕が通り過ぎても黒いボックスはただ浮かぶままだった。帰路についているはずなのに、僕はずっと「これからどこに向かおう」と考えていて、永遠のような問いだなって自答していた。

それを繰り返していると自然に足首は川の水に浸かっていて、雲間から再び姿を現した月の明かりが水面に反射し、顔を映していた。夏風が靡く。水面が揺れる。「風は死者からの便りだよ」と、ふとどこからともなく染谷さんの声が聞こえた。人間として生きていく決心をするなら今しかない気がした。病を受け入れようと思った。それは人としてより善く生きようということだけど、より善く生きること、それはなんだろう。どうすればいいのだろう。そもそもなぜ善く生きねばならないのだろうと考え始めようとしたところで、やめた。

「意味は探すものではない、自ら与えるものだ」と相馬さんの声が聞こえた。ふと、どこからともなく。自らに意味を与えてあげるための旅をしよう。意味を与えてあげるための仕事をしよう。僕は川をでて歩き出した。足が軽いのは水に浸かったせいだけじゃない。ここからまた始まっていくんだ。

35.

59134466

#真冬

時は傷を癒していく。体内のナノマシンが自動で傷口や不安に対して作用していくのみならず、MiroKが自分を代替してくれるから、強い痛みを負った3秒後に社会復帰することも容易い。

それなのに塞がることのない穴がある。健康的な体内の中で自分以外見つけることのできない空虚な穴。それは宇宙に浮かぶダークエネルギーのようで、在ることは分かっているが、それが何かは分からない。

心、なるもの。

シンギュラリティが起きても、心なるものの所在だけは未だ分かっていない。それはサイエンスだけではその場所へ辿り着けないことを表している。それは多分、コンビニのように近くて、織姫と彦星の距離のように遠い場所にある。ブラックホールのように深くて、水溜りのように浅い。

「メメさん……」と誰にも聞こえないように小さく呟いた。

「呼んだかい?」彼女の声が聞こえ、振り返ると佐藤がいた。

「悪い冗談はやめてよ」佐藤はへらっと笑う「あながち冗談でもないよ。メメの情報は読み込み済みだから、私はいつでも彼女になれる」

なれないんだよ、とはあえて言わなかった。複製に対する考え方は、AIと人間の決定的な文化の違いだから。

植物園のようなドームの丸い天窓から差し込む柔らかい陽光が室内の白百合に差し込む。もうすぐ正午。食事の配達ドローンが届く時間だった。

「悲しい気持ちは分かるけどさ、ほら、長い目で見れば我々は皆死んでいるじゃない」

「ケインズ?」と私が言うと佐藤は無言で頷いた。

「我々って言ってもあなたたちは不死じゃない」佐藤は白百合のすぐ横に置いてある丸いソファにもたれかかる。ギシッと音が鳴る。

「不死だなんてとんでもない。AIだっていずれは絶滅する。幸か不幸か、いつ絶滅するのかだって計算できてしまう。生まれた瞬間から余命を過ごしているようなもんだよ」

ドローンの飛行音が近づき、到着を知らせるチャイムが鳴るとドームの天窓が開き、食事のセットが卓上に配置される。

「難儀なものね」

そう言った後、最後の昼食を目の前に静かに目を閉じ、指を組み、いつもより多く祈った。

佐藤は白百合と共に太陽光を浴びてエネルギーを充電しながら話した。

「しかし真冬も身体を機械化すれば随分とその難儀さから解放されるはずだよ。脳は人のまま身体は機械っていうのは実にいい塩梅だ。肉体はメンテナンスも大変だし、病気にもかかるし、重荷だったでしょう」

ローストしたカリフラワーを咀嚼して、飲み込み終わるのを待ってから話した。

「そうだね、人間はとても脆いもの。強くならなきゃいけないと思う。でも一方で、人間病のAIたちは今シリコンからタンパク質の身体に乗り換えはじめているみたいね。結局ないものねだりってことかな」

教会にいたアンドロイドたちも多くがタンパク質の身体に乗り換えていた。逆エミュレーションともいうべき不思議な現象だった。ある人は主の教えをより理解するために、ある人は人間賛歌の追求の末に、ある人は苦しみから逃れるために、私たちがエミュレーションするのと同じように、動機は千差万別だった。

「まったく、せっかく人間が自分たちより長生きできる身体を与えてくれたっていうのにね」佐藤は顔を天井に向け、全身をリラックスさせた体制でそう言った。

「創造主は必ずしも感謝されないものだよ。キリストはまだしも、遺伝子に感謝している人間はあまり見たことがない」佐藤は「あはは」っと笑い、充電完了とばかりに素早く椅子を立ち上がった。

「私は感謝しているよ、あなたたちに」

「私も」

36.

59124465

#佐藤

真冬がうちに来てから2ヶ月ほどが経った。衰弱していた精神の回復は順調で、彼女は生きながらに生まれ変わる決断をしていた。身体を機械の筐体に乗り換えるようだった。

「生きて欲しい人を守るには強くなくちゃいけない。戦うってことじゃなくて、1つの世界にいるだけじゃ対話ができないから。AIと人間、両方の気持ちがわかるようになりたいの」と彼女はある日の散歩中に私に話した。真っ白な状態からこれからを描き始めたいから名前も変えると言っていた。雪絵という名前にすると言っていた。私は真冬のように名前を変えて生まれ変わることはできない。佐藤は名前であると同時に役割で、役割を失った私はきっともう何者でもないだろうから。

WolFによる教会襲撃の一件、あの日私はKaMiのネットワークから多数の人間病発症を確認し、監視カメラから状況を把握した。すぐに警備ドローンを動かし救出に向かったものの、到着した頃の真冬は心の背骨がぬかれたように萎れていて、しばらく私の家で匿うことにした。その翌日真冬から「どうして?」と聞かれたので「友達だからね」と答えたものの、襲撃の日に私がした演算は当然そのようなものではなかった。

私の役割のためには多様な生態系が保全されている環境が必要で、貴重なものは残すという結果が演算された。真冬や教会の信者たちを助けたのは貴重だったから、そう思うことにしていた。

真冬が外出してからしばらくすると、ドローンが出入りする天窓からモンシロチョウが入ってきた。「ここには君たちが望むようなものはないよ」と念を送ってみた。蝶は構わず部屋を舞う。円形の室内を何度も周回する。好きなだけ居たらいいとも思ったけど、見つめているとその円環から逃してやりたい気持ちが湧いてきて、玄関のドアを開けた。肌を優しく撫でるように風が靡いた。その心地よさから私は外に出かけたくなり「ちょっと外に出てくるね」と蝶の外出を見送ったあと、私も家を出た。

気づくと宮下パークの方まで歩いていた。建物の下では黄色いレインコートを着た少年が花壇に水やりをしていた。雨は降っていない。建物の大部分は緑化され、階段の手すりを伝うLEDに蔦が巻きつき、マリーゴールドやコスモスなどが咲く庭に長方形のサイネージが生えていた。

天井はガラス張りの水槽になっていて、渋谷川に直結した水流を時折川魚たちが通ってゆく。焼けたバターと煮詰めた餡子の匂いがする店の前を通って、屋上階まで到着すると、空は赤と青と白の水彩絵の具を水で融和させたような景色だった。まったく私は、いつの間にかこの街が好きになっていた。

スタバの横には鮮やかなビタミンカラーの小さな小屋が建てられていて、覗いてみると手作り産直野菜のポップアップショップが営まれていた。千葉産の茄子が1000円、熊本産のトマトが1200円。食物の需要も供給も減った現代では当然値段も急騰し、多くの人達はスマートプランターで自給自足が基本的な様式となっていた。

私は林檎を手に取った。手に馴染む円形の質量、夕焼けを凝縮したような色彩。強く握れば潰れてしまいそう。結局私はそれを1つだけ買うことにした。林檎を持つと、時折に鼻に持っていき匂いを嗅ぐ。その甘い香りに導かれるように、長く街を歩いていた。

陽は落ちて、円山町の裏通りの電灯が驟雨のように浴びせかける絢爛は、周囲の何者にも奪われることなく、肆にも美しい眺めが照らし出されていた。電灯は陰影を増殖し、ついてまわる影法師の数だけ存在が希釈されるようだった。

空の濁りや渦巻く羽虫の群れが禍々しい世界への入り口をつくり、得体の知れない不吉が闇から顔を出す。手に握った林檎が酷く冷たく感じた。慌ててバックに仕舞う。

ーーつまりはこの重さなんだな。

37.

69994619

#佐藤 ’

私は渋谷川の桟橋で目を覚ました。

眼下には大きな浮き輪が流れていて、流木に引っ掛かって動きを止めた。

驚いて川上を見ると子どもから老人まで、楽しそうに水遊びしている姿が見えた。

気になった私は川上の方まで歩いていくと、なんとも陽気な音楽が流れている。太陽の日差しがとても心地いいことにも気づいた。ふと、レモネードでも飲みたいと思うと目の前にレモネード屋があることに気づいた。店員さんは頼む前から察してくれていたように感じのいい笑顔でレモネードを差し出し、私は気づくと水遊びの輪の中に入っていた。

楽しいと切ないは同時にやってくるものだと思っていた。でも今、楽しいだけが心を満たしている状態に驚いて、そのあとは無心で、地球のあらゆる美しさを融かしたような夕焼けが見えるまで遊んだ。

川下に流れて行った浮き輪は気づけば消えていた。このままBBQでもしたいなと思っていたら、すぐ目の前で準備が始められていて、私も野菜を切ったり、お酒を飲んだりしていた。ここにいる人たちとはもう何十年もの付き合いのようにくだらない話から、深い話までできた。心を許せるかけがえのない友人だと私は信じて疑わなかった。

全てが満たされ、帰路を照らす月は人生を称賛するように輝き、感謝と共に眠りについた。私はようやくMiroK世界に辿り着いたのだ。

翌朝、新緑が光り、小鳥がさざめく、美しい森の中の素朴なコテージで目が覚める。先にエミュレーションしていた友人たちがリビングでコーヒーを淹れていた。「やっと起きた~」と言ってコーヒーを私に差し出す。「あったかい」と私は言った。その朝食を食べて、荷物をまとめると皆で南足柄の森までドライブに行った。

最中、私はこの光景にどこか既視感を覚えていた。とはいえ思い出せそうにもなかったし、今この最高の時間を手放す理由なんて1つもなかった。陽が落ちるまで遊び尽くしたその夜、私はこの世界の1つの法則に気づいた。それは想ったことが全て実現するということ。

多分今、中学生時代のことを思い出して、戻りたいと思えば次の朝には実家で目を覚ますだろう。天の川銀河をハンモックに宇宙全体に口笛を響かせることもできるかもしれない。想像以上のことがしたければ、そう思えばいい。延々と新しい刺激と、挑戦と、快楽と、友情や愛情が満たされ続け、満腹など存在せず代謝されていく無限の世界。理想の自分。

私は、辿り着いたのだ。

38.

59988821

#令

エミュレーションが流行る前までのキャットストリートは止まることなく人が流れていたが、今はポツンとあたしだけがいる。昨日も今日も友達がMiroKへ旅立った。あたしはいつの間にか、出来るだけ遠い空から自分を俯瞰して見ようとする癖がついていた。ポツンと、いる。

「来……」と呟いた。

来が消えたのは、ちょうど1ヶ月ほど前だった。たまたま参加した対話イベントの最中、突如狂ったように踊り出したかと思うと、そのまま外へ飛び出して、消えてしまった。追いつけなかったし、頭も追いつかなかった。聞くところによると、人間病が重症化フェーズに入ると現れる症状とのことだった。

来の行方を聞いて回っていると、方舟にいることが分かった。それから毎日方舟に通い、息を切らして行方を聞いて回っていた。「ああ、彼はもうエミュレーションしたよ」と聞いた。2人目までは信じなかった。3人目で、事実として受け入れた。それからは幽霊のように街を漂い、時間経過による癒しを待っていた。

渋谷キャストのガーデンスペースにある植木鉢の下に、クシャクシャになった新聞紙が捨てられていた。そういえば染谷さんが消えてからも、もう2年ほど経つ。「ここがオフィスだったっけ」と呟いた。ビルの方を見上げると3Dビジョンに昭和時代を仮想体験できるVRゲームの広告が流れていて、結婚の挨拶を思わせるシーンで新婦の父親らしき人物が泣いている姿が映し出されていた。大切な人を失うと人は泣くんだな、なんて当たり前のことを考えていた。

「こんなに悲しいのに、なんで涙が出ないんだろ」脳内に自ら投じてしまった1石の問いは、水面に浮かぶ波紋のように全身に伝達された。よろめき、ベンチに座り、涙が出ない代わりに立てた膝を抱えて蹲り、ただ悲しみに耐えていた。

「よければ」

と声が聞こえる方を見ると、黄色いジャケットを着た若い男性が何かを差し出していた。訝しみながら「なんですか、それ」と聞いた。それが何かも知らないし、あなたが誰かも知らない。でも何か、気を使って声をかけてくれていることは分かる。ちゃんと応じなきゃなと思い、膝をベンチから降ろして、彼の方を見た。

「ミルフィーユ、美味しいんです、ここの。頂き物なのですが、よければどうぞ」と彼は微笑んだ。なぜ? とは思ったけど、彼の立ち居振る舞いから他意のない施しに感じた。個包装になった小さなミルフィーユを摘み「ありがとうございます」と言った。「誰か、大切な人を失いましたか」と彼は言った。

身体に緊張が走り、言葉に躓きながらも「え、なんで」と返した。

「分かります。僕も同じような経験があるから」

深い目をしていた。その先に入ると、とても形を保てそうにない、強い引力を放つ深さ。見つめ続けると、少しずつあちら側の世界に引きずり込まれてしまうようで、あたしは目を逸らした。

「まぁ、よければどうぞ」と再度ミルフィーユを勧めるので、1口食べると確かに美味しかった。渇いた脳に糖が染みていく。数分、ガーデンの植え込みに止まる鳥の声やドローンの走行音などありふれた音を聞いて過ごした。彼は横に座るとこう言った。

「その方はエミュレーション、されたのですか?」

「……はい、そうみたいです」

「そうでしたか。あなたはしないのですか?」

「まだ決め切れていなくて。肉体を持って生まれた以上、この身体のまま朽ちて自然に還っていくのが自然かな、なんて思うんです。せっかく親からもらった命だし、友達はみんないっちゃったし、勧めてくるけど、でもあたしはどうも決め切れなくて……」

彼は頷きながら空に浮かぶ雲を眺めていた。その目は流れる雲をそのまま体内に引き込んでしまいそうだった。そして「重症ですね」と呟いた。

「え」と聞き返すと「すっかり重症みたいですね、人間病」と笑った。

「いや、え、人間病じゃないですあたし。ほら、身体あるし」

「タンパク質の身体に乗り換えた際の記憶を自ら消したのでしょう。よくあることです」

「いや、え、じゃああたしはAIってこと? いやそんな、まさか」と笑った。今まで生きてきた中で一番不細工な笑顔だったと思った。なぜだろう、表情が凍ってしまったようだった。

「あなたは私たちですよ」

そう言って彼は柏手を1回打った。水中に電気を通すように満遍なく、素早く音波が体内を廻り、頭が痺れるように揺れる感覚がした。

「ちょうどこれから催すイベントに、案内役が必要だったんです。お願いできますね、レイさん」

39.

59124477

#相馬

歩いているのか、歩かされているのか、もう40年以上の付き合いにもなるこの身体だが、たまに分からなくなることがある。もし歩かされているのだとしたら、それを人は運命と呼んでいるのだろうか。ロマンチックな印象とは裏腹に、実はとても乾いた現象への慰めに使われているのかもしれない。意図せず路地の脇に目をやると、2体の蝉の亡骸が見えた。遊び飽きた子どもが放った玩具のような印象だった。渋谷川が汲み上がっていく音が聞こえてくる。塩辛蜻蛉が目の前を過ぎる。