後頭部を温めて自律神経を整える

この記事の要約

・後頭部は大事?

・後頭部の中の脳の機能を見てみる。

・脳のどこがとくに大事、という意見はひとによってわりと違う。

・頭の中心、大脳辺縁系の重要性。

・大脳辺縁系にアクセスするルート、前から、後ろから。

・後頭部が大事な理由、それは後頭骨!

・後頭骨をゆるめる蒸しタオル法。

・心地よさを感じる習慣を身につけよう。

ヨガを始める前、身体についてとくに知らないときに。

私は、人間の身体の中でいちばん大事なところを「後頭部」と思ってました。

後頭部が元気だと、感受性が活発になって、身体も元気になる…

ように感じられたからです。

後頭部こそ「心」そんな感じもしてました。

じゃあ…後頭部の中には何があるんだろう?と考えてみますと、

例えば、大脳の後頭葉です。

後頭葉は、主に視覚イメージを処理するところと言われます。

後頭葉の障害は、ほとんど視覚の障害と結びつけられます。

例外的に、後頭葉の中でも舌状回というところは、心に関係してるみたいです。

舌状回は、記憶や夢に関係あると言われてます。

また、虐待されて育った子供は舌状回が萎縮するそうです。

ストレスと関係する場所ということがわかります。

でもこの説明で、舌状回にこそ心があるんだ!とは思いません。

脳には他にも色々大事な部位がありますし。

他に、後頭部の上のほうには、頭頂葉があります。

頭頂葉は、後頭葉と協調して視覚処理を行い、主に空間認識能力と関係します。

空間イメージ以外の説明は、あまり聞いたことありません。

後頭部の下のほうには、小脳もあります。

小脳は、主に運動と関係すると言われます。

研究が進んで、運動以外にも色々な側面があることがわかってきてるそうです。

大脳は、より複雑な処理が出来る代わりに、遅い。

小脳は、大脳のような処理は出来ない代わりに、速い。

という比較もあります。

ヒトを含む4種類の霊長類の、音に反応する速度を調べた研究では、

マーモセット、アカゲザル、チンパンジー、ヒト、

の順番で音に反応し、大脳が発達してるほど、反応が遅いことがわかったそうです。

シンプルな作りをしてて、素早く環境に対処できるのが小脳、と考えても良さそうです。

そういう風に、かつて、脳の後ろ側について調べてみても、

私の感じたような「後頭部、超大事」をしめす、ピンとくる説明って、あまりなかったです。

どっちかというと、大脳の前側、前頭葉の重要性を強調してる話のほうが多いです。

「前頭葉こそ人間を人間たらしめてる」みたいに言います。

私の感覚では、頭の前を休めて後ろを活性化させるのが良い状態。

なので、いわゆる「前頭葉神話」にはあまり共感できません。

脳の話にはバイアスもかかってて、主張してるひとの好みが反映されるところもあります。

例えば、前頭葉を推すひとは、知性や社会性を重要視してるひとでしょう。

対して、私が前頭葉を推さない理由は、

小さい子供のような、抑制されない元気な感じが好きだから、かもしれません。

小さい子供というのは、まだ前頭葉、前頭前野が未発達です。

また、脳の複合的な活動状態をしめす、

セントラルエグゼクティブネットワーク。(現実的なことに集中)

デフォルトモードネットワーク。(ボーっとする、イメージを働かせる)

サリエンスネットワーク。(雑念を払って瞑想)

の比較でも、それを主張してるひとがマインドフルネス瞑想の研究者だから、

サリエンスネットワークを推しすぎる傾向を感じました。

瞑想が好きなひとには、瞑想ばかりしてるひとの精神状態は、理想に移るかもしれませんが…

とりとめのないイメージを働かせる(デフォルトモードネットワーク)のが好きなひともいます。

野口整体の野口晴哉さんが、後頭部の重要性について言ってたので、引用します。

「私が昔、一番初めに愉気(気を送ること)ということを会得いたしました時に、頭に愉気をしたのです。こう挟んで愉気をした。愉気と言えばそれだけだったのです。悪い処に愉気をするということはやらなかった。そんなことは素人のやることだとして、卑しんでおりました。

私は長い間、後頭部に体を回復させる、体を動かしている中心がある、と確信しておりました。そこをトンと叩けば死んでしまうではないか。だからここが一番大事なのだ。この奥に何か体を治す場所がある、それに愉気をするのだ、と。その他、当時の人たちはみな、そういうようなことを考えて、後頭部に愉気をしていました。能力発現の誘導法とか、体の中の回復力を誘導するための急所としてここに愉気していました。

最近になって、ストレス説といって外界の変動はみな体の変化を起こす、それはみな副腎の変化を起こす。脳下垂体の変動で、すぐに副腎に変化を起こして、副腎から分泌されたもので体のなかに変化していく、そして間脳にもどってくる。その時にその囲りが、頭の中で全体になんらか快感を感じていないときには反発されてしまう。副腎が働いていてもゼロになる。だからこの脳下垂体の調子および間脳の調子が、その健康状態、特に外界と自分との適応する問題を解決する唯一の場所だ、ということが最近判ってまいりました。」

野口晴哉「整体操法高等講座」

後頭部に大事なものがあるというより、

後頭部の奥に大事なものがある、という話ですね。

脳下垂体は、頭の中心にあります。

その辺に自律神経の最高中枢が、あるとかないとか言います。

頭の中心の、大脳辺縁系にアクセスするには、

後ろからじゃなくても、上からでも、横からでも、前からでもいけます。

中心にあるので。

例えば、前からでいうと、

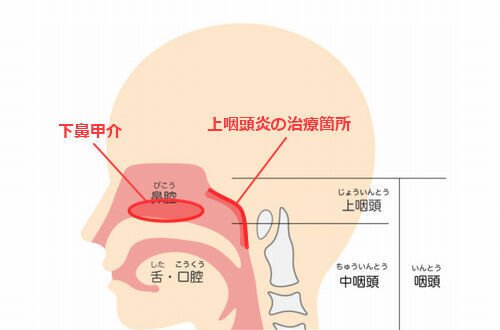

鼻の奥に、上咽頭という場所があります。

「上咽頭の慢性炎症は、自律神経失調症のような全身症状をひきおこす」という学説があります。

これは「上咽頭が大脳辺縁系に非常に近いために起こるのでは」と仮説が立てられてます。

「上咽頭・大脳辺縁系相関仮説」と言います。

上咽頭炎を治療して大脳辺縁系の調子を良くする、というのは、

脳の中心に、前からアプローチする発想ですね。

具体的にいうと、鼻や口から綿棒をつっこんで擦ります。

私も医療用綿棒を買って、一時期やってました。

鼻炎はもともとないんですけど、鼻の奥がさらに抜けました。

後頭部から頭の中心にアプローチすることの意味は、なんでしょう。

後頭部にはとくに重要な何かがあるんでしょうか?

カイロプラティックやクラニオセイクラル(頭蓋仙骨療法。頭蓋骨の歪みを整える)

をやってるひとは、真っ先に思いつくと思います。

後頭部にある重要なもの、それは後頭骨!

頭蓋骨の中で、背骨と直接つながってるのは後頭骨だけです。

(環椎後頭関節)

後頭骨は背骨の一部。

したがって、後頭骨が固まると背骨も固まる、と考えられます。

また、後頭骨は頭の中心の骨と言われる、蝶形骨とつながってます。

蝶形後頭底結合です。

蝶形後頭底結合は、クラニオセイクラル(頭蓋骨調整)でいちばん重要視される頭の結合。

頭蓋骨の構造のカナメです。

背骨~後頭骨~蝶形骨。

このつながりが、大脳辺縁系に与える影響力はとても大きいと思います。

ですので、後頭骨から頭の中心にアプローチするのは、理にかなってます。

後頭骨がカチッと固まると、蝶形後頭底結合が固まり、蝶形骨が固まり…

大脳辺縁系を乗せてる「ゆりかご」が固まると考えれます。

反対に、後頭骨がゆるむと、蝶形後頭底結合がゆるみ、蝶形骨がゆるみ…

大脳辺縁系を乗せてる「ゆりかご」もゆるむと考えれます。

他にも、後頭骨には「サザーランド支点」という硬膜の中心があります。

大脳鎌と小脳鎌が交差するように交わるところが、サザーランド支点です。

頭蓋骨の底面がベッドなら、硬膜はシーツみたいなものですかね。

シーツがよれたり、緊張してると、脳にとってストレスになると言われてます。

硬膜はファシアの一部で、精神的ストレスで緊張したりゆるんだりします。

以上の理由から、後頭部は大事、後頭骨をゆるめることは大事、と思います。

後頭部を温める蒸しタオル法。

井本整体の蒸しタオルのやりかたでは「後頭部と首のさかい目」を温めることが推奨されてます。

後頭部と首のさかい目には、体温調節機能などがある延髄、脳幹があるからです。

これはこれで良いものですが、後頭骨をゆるめることとは違います。

後頭骨をゆるめる場合は、もっと上のほうにタオルを当てます。

後頭部の全体です。

ヘッドスパでは「頭浸浴」というのがあるらしいです。

仰向けに寝て、後頭部をお湯に浸して、ひたいの辺りにチョロチョロとかけ湯をかけ続けます。

40~42度くらいのお湯で5~10分やるそうです。

とても気持ち良さそうです。

そういうイメージで、蒸しタオルを後頭部に当ててみると良いと思いました。

やりかた

枕が濡れないようにビニールを敷いて、

レンチンしたホカホカ蒸しタオルを乗せます。

そこに後頭部を乗せて寝ます。

5分~くらいで冷めてくるので、再度レンチンします。

レンチン、後頭部に当てる、再度レンチン、後頭部に当てる、再度レンチン、後頭部に当てるして、

合計3回くらいまでやったらいいんじゃないでしょうか。

やりすぎると頭がのぼせます。

頭がのぼせたりヘンな感じがしたら、途中でもすぐ止めます。

蒸しタオル法について。

井本整体の井本邦昭さんによると、蒸しタオルが途中で冷めてくるのが重要だそうです。

蒸しタオルが熱い~温いへと温度変化することで、緊張が抜けやすくなるのです。

カイロとかずっと熱いままのものだと、緊張が抜けにくいと言います。

また、寝る前、そして目覚めたあとのタイミングに行うと、とくに効果が高いそうです。

後頭骨をゆるめるには、他に、頭をマッサージする方法もあります。

ギュッギュッと揉みほぐすこともありますし、

ただ触れてるだけ、くらいの軽いタッチで頭蓋骨を調整したりもします。

なかなかむつかしいです。

頭が緊張するクセのついたひとには、強い刺激を入れると逆効果です。

弱すぎると効いてるんだか、何だかよくわかりません。

蒸しタオルで温めるのは誰でもできます。

温めたらゆるむのが普通で、ますます緊張してしまう、ということも起こりにくいと思います。

火傷とのぼせにだけ気をつけてください。

後頭骨がゆるんだら、頭の中心を意識してみます。

後頭部のドアがゆるゆると開いて、

連動して、ひたいのドアも開いて、

頭の中心に爽やかな風が入り込んでくるようなイメージです。

頭浸浴で後頭部がお湯に浸されると同時に、ひたいにかけ湯されるのをイメージしてみても良いです。

緊張してるときとか息苦しさを感じてるときは、頭がガチガチにかたまって、

ドアが閉じた状態、頭の中心が閉じ込められたような状態になってると思います。

そのドアが開いて、頭の中心が輝くようなイメージをします。

後頭部に限らず、頭全体を「気持ちよーく、気持ちよーく」と言いながら、優しくさすってみても良いです。

野口晴哉さんの言葉を再度引用。

脳下垂体の変動で、すぐに副腎に変化を起こして、副腎から分泌されたもので体のなかに変化していく、そして間脳にもどってくる。その時にその囲りが、頭の中で全体になんらか快感を感じていないときには反発されてしまう。副腎が働いていてもゼロになる。

「頭の中で全体に快感を感じること」が、とても大切みたいです。

クラニオセイクラル(頭蓋骨調整)でも、結局、そこがいちばんかと思います。

歪みとか物理的な話だけじゃなくて、安心や心地よさが大事なんです。

大事なんですが、緊張が抜けて、一時的に気持ちよくなったとして。

まだ、それで終わりではないとも思います。

「今ある緊張」より厄介なもの、

それは「脳に染みついた緊張するクセ」ではないでしょうか。

今ある緊張が取れてスッキリしても、

長年かかって染みついた、脳の緊張するクセは簡単には取れません。

時間が経つと、元通りに緊張しちゃってたり、あると思います。

ヨガでも、蒸しタオルでも、リラックスの習慣をつけて反復することで、

脳を書きかえてくことが、本当のリラックスにつながるのではと思います。