ピラティス呼吸理論 臨床でフル活用するには?

こんにちはー!

理学療法士、ピラティスインストラクターの飯沢です!

今回はピラティスの呼吸、屈曲理論と伸展理論を臨床で生かすには?

という話題で記事を書いていこうと思います。

私自身は整形外科で理学療法士として勤務していますが、どこの疾患の方に対しても呼吸の介入は必ずと言っていいほどおこなっています。

1〜2年目の頃は呼吸に関してほとんど評価することありませんでしたが、ピラティスの資格を取得し重要であることは間違えないと臨床を通して実感しております。

ではやっていきましょう!

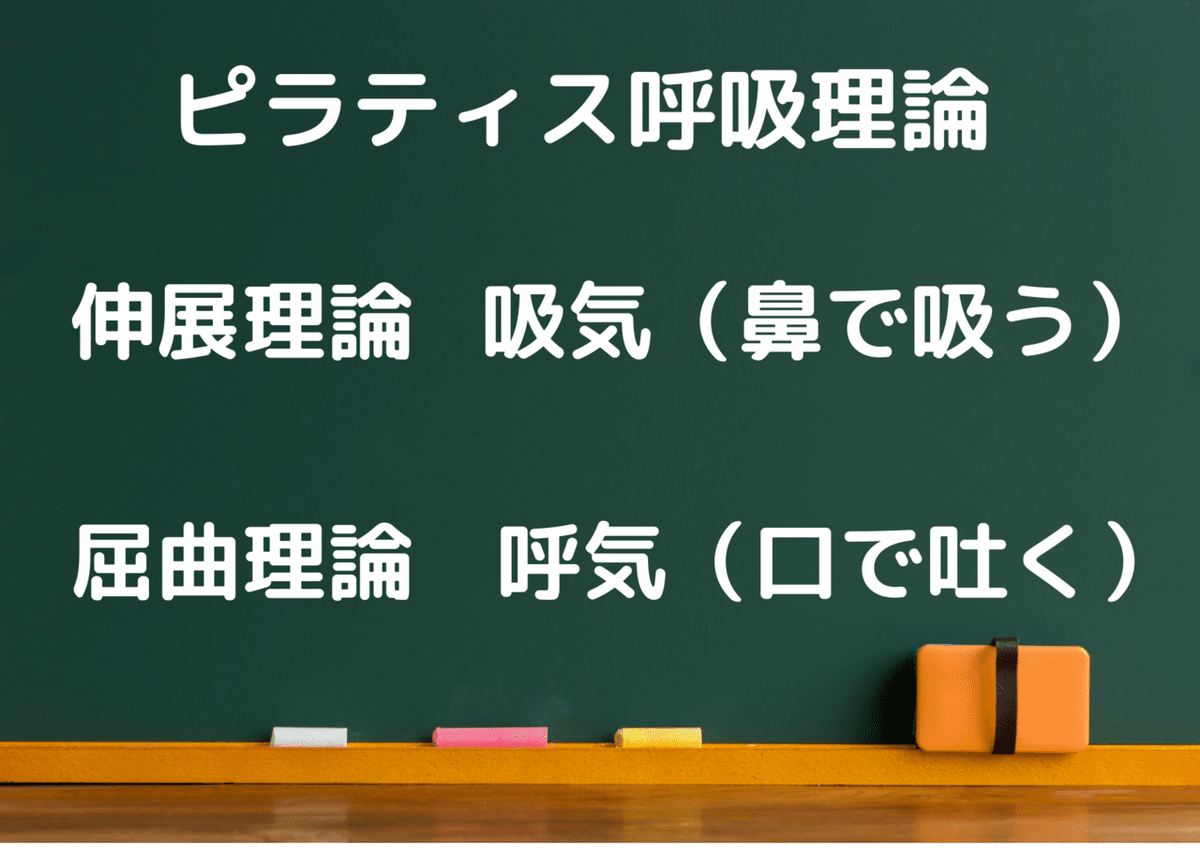

ピラティスの呼吸理論

ピラティスの養成講座を受けたことがある方なら屈曲理論、伸展理論は知っていると思いますが、聞いたことない方でも超簡単なのでサクッと覚えましょう!

簡単に例えると・・・

屈曲系エクササイズは呼気

伸展系エクササイズでは吸気

ピラティスエクササイズは呼吸と運動を連動させておこなっていく事が基本となります。

エクササイズを行っていなくても、呼気では体は屈曲方向に動きやすくなり、吸気では伸展方向に動きやすくなります。

エクササイズで呼吸理論を意識してもらうことは大切ですが・・・・

不良姿勢の場合は・・・

呼吸にエラーが起きている状態となっているため、エクササイズ以前になるべく正しく呼吸に近づけるようなアプローチをまずは優先して行う必要があります。

現代人に多い呼吸の特徴

たくさん吸うことは出来ますが、最後まで吐き切ることが出来ず、交感神経が優位になっている方が現代人はめちゃくちゃ多いです。

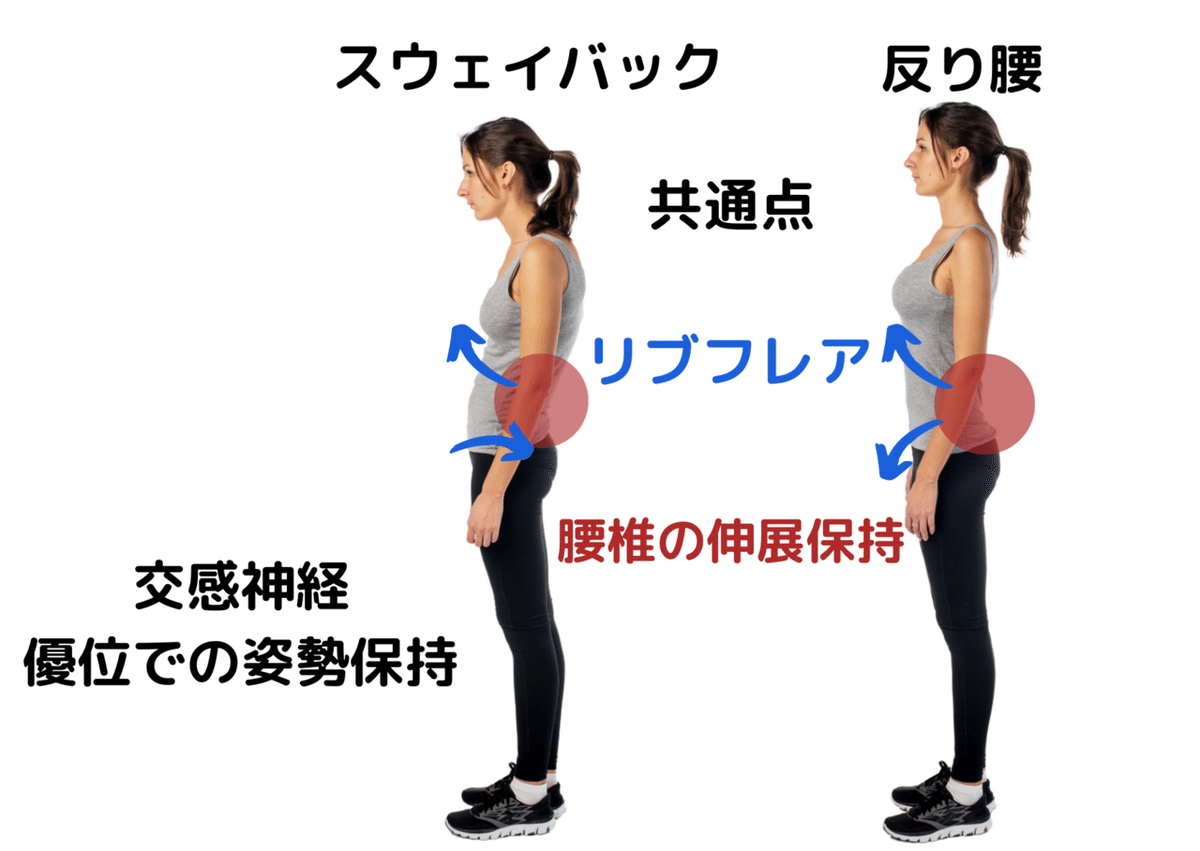

姿勢に着目して考えても・・・

スウェイバック、反り腰どちらも共通する点として、腰椎伸展、リブフレアとなっており交感神経優位な状態で姿勢保持を行っている状態となります。

常に同じ姿勢をとった結果・・・

横隔膜が働きすぎが当たり前となってしまい、弛緩の仕方を忘れてしまっている状態となります。スウェイバック姿勢、反り腰どちらも共通していて、交感神経が常に優位な状態となり自律神経の乱れの原因、各関節にストレスをかける原因となっててしまいます。

なぜ横隔膜が重要であるのか・・・

横隔膜で吸息の70〜80%をおこない、残り20〜30%は外肋間筋などで行っています。常に横隔膜を働かせているため、拮抗筋の呼気筋(腹横筋)は機能不全が起きていることも理解できると思います。

こんな感じ!!

そのため・・・・

息をしっかりと吐き切る(横隔膜の遠心性収縮+腹横筋の求心性収縮)ことが重要になってきます。

ピラティス呼吸理論を臨床に生かすには?

呼吸理論のマニュアルで考えると・・・

屈曲方向は呼気(吐く)

伸展方向は吸気(吸う)

呼吸理論はエクササイズを行っていく中での基本の考え方でありますが・・・

たしかに、呼吸理論と合わせてエクササイズを行うと各方向への動きやすさが増すことは間違えないですが、スウェイバック姿勢、反り腰共に共通しているのが腰椎伸展、リブフレア、交感神経優位な状態。

目的が的確であれば良いとは思いますが・・・

交感神経優位な状態で伸展系のエクササイズをどんどん行っても、逆に緊張を強めるような形になってしまったり、常に緊張が入っていると運動感覚も入りづらくなってしまいます。

ちょっと効率が悪そうな感じですよね!

理論に囚われずに・・・

ピラティスの呼吸理論があるから理論に従って行う!とういうのはNGであって、目的を明確にさせエクササイズ、運動療法を行っていくことが大切です。

そのため運動療を効率良く行うのは・・・

体の緊張を抜くことが第1優先となってきます。

腰椎や上位頚椎は伸展位にあることが正常なアライメントになりますが、不良姿勢では過剰な伸展になっているため、上位頚椎、腰椎をなるべく屈曲させた状態で呼気を行うことで横隔膜の弛緩、腹横筋の活動を高めることが出来ます。

最初から・・・

上記の画像のようなポーズをとることはまず難しいので、頭部前面に枕で高さを作る、殿部と踵の間に枕を置く、肘を曲げて上肢を楽な場所に置いてもらうなど、なるべく体に緊張が入らないような環境に設定することも大切です。

ピラティス、ヨガ、運動療法しましょうと言ったら・・

どうしてもエクササイズの目が行きがちになりますが、エクササイズを行う前になるべく呼吸の問題を解決していくことが重要です。横隔膜がある程度弛緩できる状態を作ってからエクササイズを行うことで、パワーハウスが安定し呼吸と運動を連動させやすい状態となります。

今回はピラティスの呼吸理論を臨床に生かせるような考え方について記載してきました。

ピラティスでも疼痛改善でも、まずは体の緊張を抜きパワーハウスを安定させることが全てにおいて第1優先となってくるため、ぜひ臨床に取り入れてみてください!

今後もpilates、ピラティス、トレーナー、若手PT向けに記事を書いていくのでよろしくお願いしまーす!

質問があればインスタグラムのDMからメッセージしていただけると返信させていただきます!

https://www.instagram.com/tefinta.09/?r=nametag

待っててね〜!

理学療法士

PHIピラティスインストラクター

飯沢柊哉