どのように介入する?〜治療アプローチのご紹介①〜

本日は、先日中途の方に病院見学の説明を行った際の出来事から、書いていきます。

質問で「治療手技の縛りや色はありますか?」と聞かれました。

私が働いているところでは、特に縛りはありませんが、その方のところはかなり強くあり、窮屈な部分もあるとのことでした。

そこで、「そもそも治療手技ってどれくらいあるんだろう?」と思い、少し調べてみたので、数回に渡ってお伝えできればと思います。

参考にしたのは、こちらです↓↓

https://www.amazon.co.jp/dp/4763910574#customerReviews

理学療法ハンドブックです。

私自身、学生時代に購入しましたが分厚すぎたので、本棚で眠っていました。

2010年に書かれたものなので、今は多くの手技があると思いますが、参考程度になると幸いです。

本日は、よく耳にすることが多い、①ボバースアプローチ②PNFアプローチについて触れていこうと思います。

①ボバースアプローチ

1949年代にベルタ・ボバースさんという方が生み出した方法です。

1980年代に国際ボバースインストラクター会議が設立されています。

中枢神経系の損傷による姿勢緊張、運動、機能付の障害に対し、促通を通して、姿勢コントロールと選択運動を改善することにより、機能を最大限に引き出すことでを目指す手法です。

腹内側系やコアコントロールといった考えや、ハンドリングによる触圧刺激が介入として挙げられます。

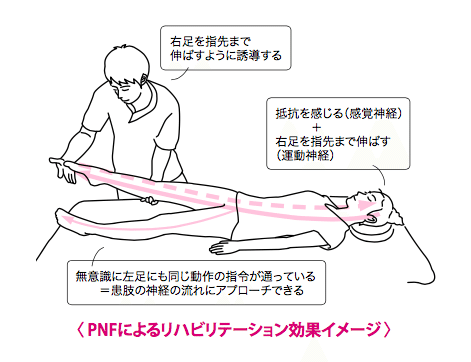

②PNFアプローチ

固有受容器を刺激することによる、神経筋機構の反応を促通する手法です。(固有受容性神経筋促通法)

筋紡錘や皮膚の感覚器に対し、筋の伸張・最大抵抗・関節の牽引・圧縮・PNF肢位などがあります。

生理的な生体の反応を引き出すことが、概念として考えられているようです。

手技的には、促通パターンが主に定められており、徒手誘導によりアクティブアシストの形で、運動方向を誘導していく形となります。

大切なこと

本日は本当に簡単にですが、治療手技について触れました。

私自身、転職をしたため様々な考えに触れ、手技に関して考えることが多くあります。

そのため、いろいろなものを使い日々介入しています。

手技は1つにこだわるのも大事ですが、一番は手技に対象者をあわせないことだと思っています!

また、エビデンスばかりを重視したりせずに、相手の訴えを真摯に聞き、協力し介入を行っていくのがとても大切であると思います!

この根本を崩さずに、様々な介入をご一緒に学んでいきましょう!

以上が本日の内容となります。

本日も読んでいただきありがとうございました!

フォロー、コメントなどお待ちしています!