タレントマネジメントシステムには新しい評価報酬制度が必要である理由

はじめに

本連載は、弊社代表の平康によるブログ「あしたの人事の話をしよう」から抜粋し整理したものです。その中でも特に、人事、人材についての記事について一部加筆修正を加え、掲載しております。

タレントマネジメントってなに?

近年、タレントマネジメントを支援するHR-TECHシステムが普及しています。「うちも●●●●を導入しました。これからはタレントマネジメントですね」という声をクライアントからよく聞くようになりました。

タレントパレット、カオナビ、CYDAS、HRBrainなどが有名ですね。

ただ会社によっては「タレマネって言いたいだけちゃうんか」と吉野家コピペ的に突っ込みたくなる場合もあります。

そこで、ふわふわしたタレントマネジメントをしっかり根付かせるためのポイントをまとめてみました。

今回は、評価報酬制度との関係です。

時々追記して修正していきます。

タレントマネジメントという言葉自体は30年くらい前から登場していますが、考え方としては優秀な人を見つけて育てて活躍して成果を出してもらう一連の意思決定のことを指します。

また、タレントマネジメントの目的は成果を出してもらうことです。

図にすると以下のようなイメージです。

タレントマネジメントシステムは可視化を助けてくれる

タレントマネジメントシステムを標榜するHR-TECHシステムは、この要素の中の「可視化」に効いてきます。

社員が多くなってくると、どこにどんな人がいるのかがわからなくなりませんか?

そのため、過去の成果やそれに伴う評価結果などをデータベース化して、タレントと言える人のスクリーニングをできるようにしています。

抽出条件設定は自分でしなければいけませんが、最近のシステムはそこからもう一歩進んで、成果を出す人の特徴を抽出できるような支援をしている場合もあります。

”AI活用”と言われる部分ですが、機械学習の段階にまで到達できているシステムはあまりないようです。そもそも機械学習のためには各種行動や評価などと成果を紐付けた教師データが必要なので、その仮置きをしなければいけません。

しかし定量的な成果データに置き換えられている人事制度はあまりありません。

そのため、タレント抽出の前提として重回帰分析や因子分析、クラスター分析などで、教師データとなるタレント仮説を設定する必要があります。

そこまでやってくれるシステムがあるとすごいんですが、私の知っている限りではまだ存在していないようです。

その作業自体はシンプルな多変量解析なので、正規化したデータをcsvで吐き出して統計ツールでゴリゴリ分析できる人なら、それほど時間をかけずに作業ができます。

問題は、そこまでできる人ならその先のタレント仮説の設定まで自分でできてしまうので「システムに頼らなくても大丈夫」となってしまうことです。

まあ、こういった状態は技術の発展段階につきものなので、あと5年くらいのうちにはそこまでやってくれるタレントマネジメントシステムが登場する気もしています。

以前相談を受けた汐留あたりのHR-TECH系某ベンチャーでは、指標を選びさえすれば、データの正規化と解析のところはやってくれる段階まできていたので、上記のロジックがわかっている人事データ分析のプロが参画すれば、割と早めに到達できるかもしれません。

可視化の準備がなかなか大変

実務的にタレントマネジメントシステムを活用するための最初のハードルは、データそのものの問題です。

(図2:タレントマネジメントのためのデータ履歴管理)

人材を可視化するためには、採用時点や育成時点、活躍時点のそれぞれでどんなことをしたのか、どんな結果を出したのか、ということがわからなければいけません。

例えば、採用段階では履歴書や職務経歴書に書かれているようなデータが該当します。

育成時点は、学んだことそのものや、研修の際の評価などです。

活躍時点は、生み出した成果がメインですが、どんな人と一緒に働いていたのか、それらの人にどう思われていたのか、なども重要な要素として考えられます。

第一の問題は、これらのデータをきっちり保管している会社がほとんどないということです。

あったとしてもサイズの違う紙媒体で、一つ一つ手作業で入力しなければいけません。

だから多くの会社では、タレントマネジメントシステムを導入した時点からデータの入力を始めています。

経営層としては、それなりの金額を払っているのに「いつになったらタレントが可視化されて、抜擢ができるようになるんだ」と怒りそうなものですが、データが入っていないシステムに質問をしても答えてくれるわけではありません。

第二の問題は、それらがそろったとして、分析できる状態にするための手間がとても大きいということです。

また、そもそもどうすれば分析できるようになるのかわからない場合があります。

本質的にはこちらの方が大きな問題で、システム担当ではなく、統計処理がわかっている人をプロジェクトに入れないと何をどうすればよいかもわかりません。

可能なら、実務として定性データをもとにした統計処理で修羅場を見た人なんかがいいんですが、それこそそういった経歴が可視化されていないので、どこにいるかすらわからないことが大半です。

第二の問題をもう少し具体的に言うと、たとえば学歴をどう分析対象とするかという問題です。

学士、修士、博士といった区分でよいのか、入学偏差値で区分するべきか、研究力についての大学ランキングで区分すべきか、などなど。

そんなことを検討していると、そもそも自社の社員たちを学歴で分類してみて、活躍している人材の特徴を分析して定義すべきではないか、というような卵と鶏どっちが先やねん的意見が出てきたりします。

結果として、分析のためにとにかくデータを正規化してればいいということで、学歴フラグ:四年制大卒未満=1、四年制大卒=2、修士卒=3、博士卒=4、ということにして、別途大学ランク区分を入れることを検討したりします。

ちなみに大学ランク区分を本当に管理し始めたら、ものすごくバッシングされそうで怖いですね。内定辞退率データを売った会社への行政指導なんかを思い出します。

で、ここまでやっている会社がどれくらいあるか、

それほど多くはなさそうです。

まあ私も、知っていても言うわけにはいかなかったりしますが。

タレントは配置して初めて活躍できる

さて、タレントマネジメントの目的は活躍して成果を出してもらうことなんですが、せっかくタレントを可視化したとしても、その先の準備をしていない会社が多いようです。

図1をあらためて見ていただくとわかりますが、人材を可視化した後は、その人を適切な部署に配置しなければいけません。

なぜなら、潜在的なマネジメント力が高い可能性がある若手営業社員を見つけたとして、そのまま営業をさせていたのでは活躍できないからです。

そこで何をすべきかというと、ちゃんとした権限を与えて、ストレッチした責任を負わせなければいけないのです。

(図3:人材配置におけるポイント)

人という生き物は、責任が軽すぎると怠けるし、重すぎると過度のストレスを感じたりします。

また押し付けられただけの責任だと自分事にはしません。

自分事にさせるためには、評価・報酬との紐付けが必要です。

その上で、特に抜擢された人は周囲の妬みや嫉妬を買うことになるので、失敗したとしても許容される前提を用意しなければいけません。

先ほどの若手営業社員の例でいえば、抜擢して課長に登用し課長としての給与を支払う一方、結果にコミットするモチベーションを求め、チャレンジさせなければいけないわけです。

今の評価・報酬制度はタレントマネジメントに耐えられるか

優秀人材の抜擢や埋もれた人材の発掘を行うとき、忘れられているのが評価と報酬の問題です。

抜擢されるような埋もれた人材というのは、たいてい冷や飯を食っています。

良くても普通程度の評価しか受けていなくて、会社の中でも標準的な報酬を受け取るにとどまっています。

そういった人に新しい役割を与えサポートするとき、

「でも給与はそのままね」

「失敗したら君の責任ね」

「仮に成功したらS評価をつけるから頑張って(B評価に比べて昇給額が1万円多くて、賞与が30万円多い程度)」

ということを一緒に告げたとしたら、モチベーションを高めてくれるでしょうか。

多くの会社の人事制度は、昇給や昇格に緩やかな階段しか設けていません。

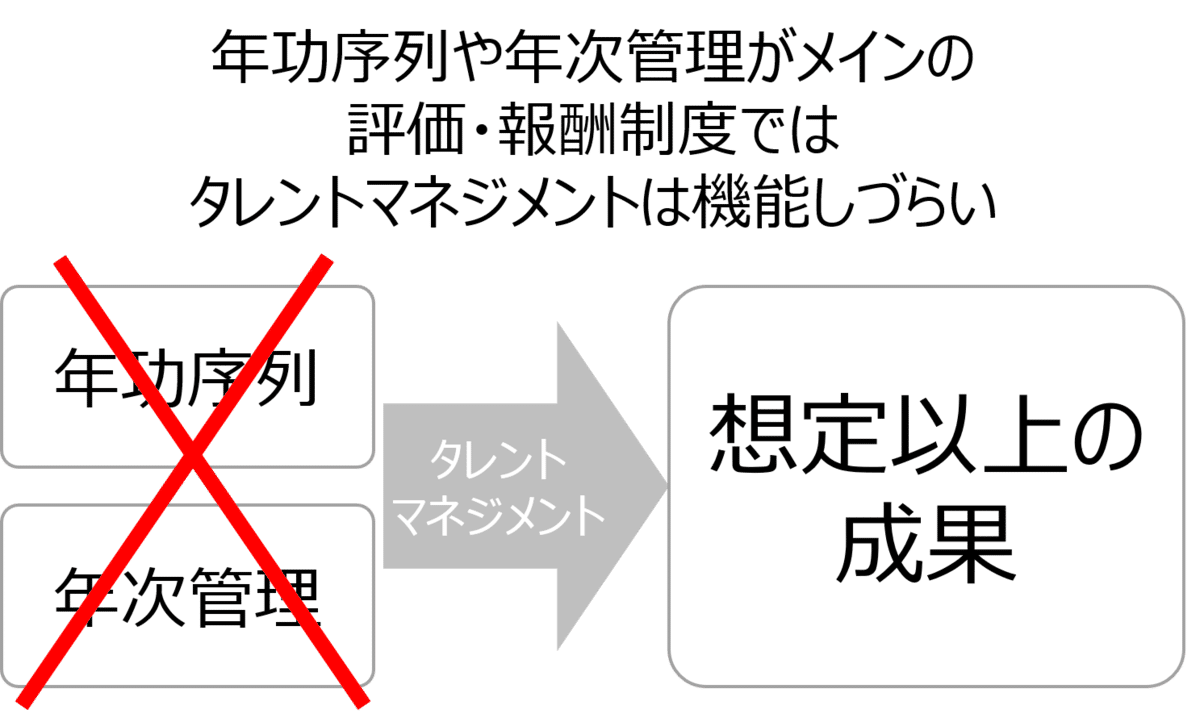

その背景には、新卒採用から退職まで(時に退職後まで)続く年次管理と、中途採用者よりも新卒者を優遇する年功管理があります。

年次管理や年功管理が当たり前の組織では、仮に高い能力を期待されたり成果を出したりしても、その階段を少し早く上るようになるだけです。

それは給与でせいぜい数万円の違いであり、賞与も多くても200万円までの違いでしょう。

それではせっかく発掘したタレントが活躍できません。

(図4:年功・年次管理から脱却)

可視化の先の活躍のためのフェアな評価と報酬

では、年次や年功管理が当たり前の会社はどう変わればよいのでしょう。

最近増えつつある成功例ではいわゆる「ジョブ型雇用」の考えを取り入れています。

ジョブ型雇用というと、新卒一括採用からの脱却だとか、そもそも日本の労働市場が変化しない限り難しいという意見もあります。

ただ、年次・年功管理では優秀な人材の早期活躍を実現しづらいので、代替されるような人事インフラを志向することが重要です。

全般的な雇用形態変更などではなく、まずはポスト管理的な発想の導入からでもかまいません。

これまで年次・年功で管理してきていた会社にいきなりジョブ型雇用といってもあぶれる人がたくさん出てしまうので、それぞれに期待する職務をはっきりさせることから初める会社も多いのです。

大事なことは会社の中に「これからは責任に応じた処遇に変わる」という意識を広めることです。

そうすることで、抜擢した成功者に対して、妬みではなく羨望が生まれます。

特に若い人たちの間に「自分も活躍したい」という思いが芽生え始めることになるのです。

また、高齢層においても、遅咲きや逆転出世を目指す人が出てきてもおかしくありません。

チャレンジングな社風、ストレッチする社風は、責任に応じた処遇によって生まれやすくなります。

タレントマネジメントシステムを導入された会社の皆さんは、責任・権限の与え方とともに、ぜひ評価・報酬制度のあり方についても考えてみてください。

セレクションアンドバリエーション株式会社

代表取締役 平康慶浩(ひらやすよしひろ)

おすすめの記事

弊社代表平康によるブログで、人事・人材について語っている記事のまとめはこちらから ※2024年4月16日追記