ラテン語と幾何学でハードルを上げる?:ニュートンとスピノザの場合

アイザック・ニュートンは主著『プリンキピア』(1687年)をラテン語で、しかも幾何学の枠組みで書いたんですよ。もうね、幾何学的に扱った物理学なんて、想像を絶する難しさですよ。読み始めるなり、分厚い扉が目の前で、がががが….と閉まるような気がするぐらいです。

ちょっと脱線して高校時代の思い出ばなしをしますと、高校入学後まもなく物理の先生が、「数学の授業で微積分を習うのはまだ先だと思うけど、物理で必要なので、最初にやっておきます」といって、物理に必要なだけの微積分をさらさらと説明してから、高校物理の内容に入ったのでした。つまり、「no 微積分、no 物理」というぐらい、微積分は物理にとって強力な道具なのであります。

その微積分を発明したニュートンが、なぜあえて幾何学? と思いますよね。

そればかりか、ニュートンは『プリンキピア』をラテン語で書いた。当時、リンガフランカとしてのラテン語はすでに衰退期に入っていました。学術上の著作も、それぞれの母語で発表されるようになりつつあった。なのになぜ、あえてラテン語?

ちなみに、次なるリンガフランカの候補として台頭していたのが、フランス語です。ニュートンのライバルでもあったライプニッツは、非の打ちどころのないフランス語を身につけ、『モナドロジー』などもフランス語で執筆した。その後、ドイツ語やラテン語に翻訳されたのです。

なぜニュートンは『プリンキピア』をラテン語&幾何学で書いたのでしょうか? 一説によると、論争にいいかげんうんざりしていたからだそうな。彼は若い頃、光学(彼は「光の粒子説」を唱えました)をめぐる論争で辟易したらしい。論争当時、ニュートンはその内容を本としては発表しておらず、だいぶあとになってから(1704年)、英語で『光学』を発表しています。

今日の publish or perishな状況からはちょっと考えにくいですが、研究成果の発表に後ろ向きになるのは、けっこう「あるある」だったかもしれません。「職業としての科学者」が成立する前の時代ですしね。ニュートンはエドマンド・ハレーにせっつかれ、また、ハレーの献身的な援助もあって、『プリンキピア』の刊行を成し遂げたのでした。ハレー、偉いぞ!

もちろん、当時も発見のプライオリティー論争はありました。業績を発表して功績を認められるのは大事。それでも、「自分の仕事につべこべ言われたくない」的なところが、ニュートンにはあったんじゃないかと思うのです。わたしがそう思うのは、ニュートンの書きぶりがあまりにも不親切だからです。とにかく、「馬鹿相手に、くだくだ説明している暇はない」というオーラがすごいのです。(ここで「馬鹿」のラインは、ニュートンよりほんのちょっと頭の悪いあたりに設定されているw)

わたしは『チャンドラセカールの「プリンキピア」講義』という本の分担訳に参加させてもらったことがあるのですが、ニュートンがさらりと1パラグラフで書いていることを、チャンドラセカールが微積分を駆使して何ページもかかって証明したりしているんです。いったい誰が、ニュートンの話についていけたんだろうと思わずにはいられません(ニュートンの幾何学的説明はあまりにも簡素ですが、しかし彼にはきちんと幾何学的に「も」証明できているんだろうな、ということは感じ取れます)。まあ、チャンドラセカールの講義本にしても、「一般読者のために」って副題がついてますが、「一般読者って、どういう意味?」と思わずにはいられませんけれどね(笑)。

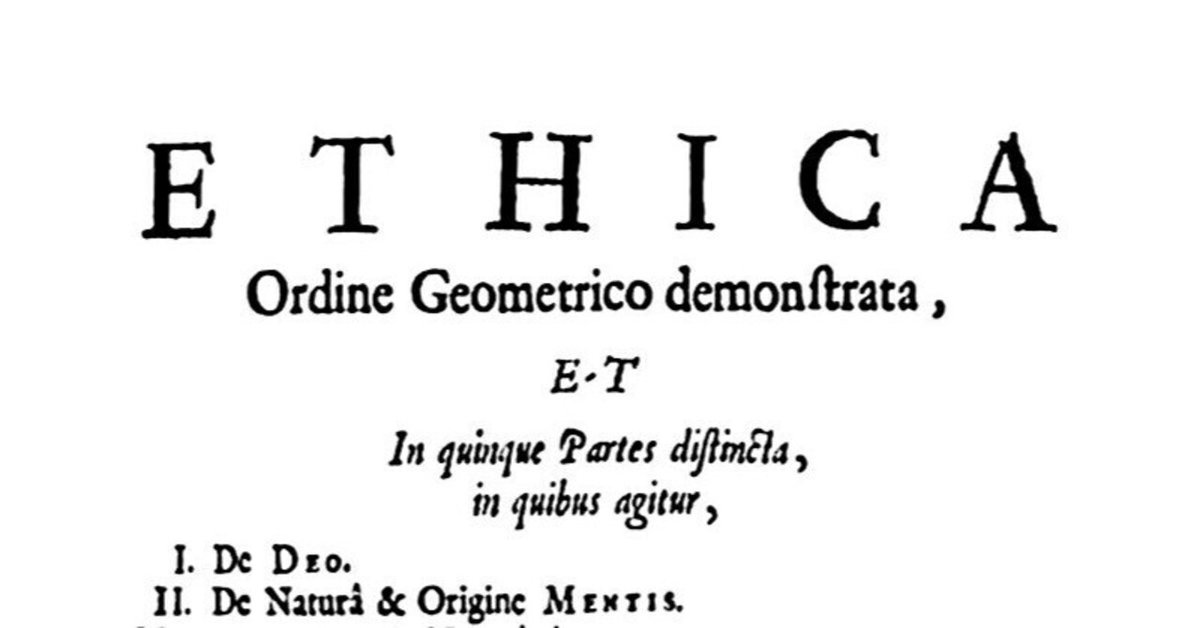

さて、ニュートンの時代にはもうひとり、ラテン語&幾何学の枠組みで主著を書いた人がいます。そう、バルーフ・スピノザです。わたしが昔はじめて『エティカ』をめくったとき(「読んだ」と言えるような読み方ではない(笑))、この本がエウクレイデスの『原論』のスタイルで書かれていることに驚愕して、「うわ~~、『原論』の影響ってすごいんだなー」と、エウクレイデスの偉大さに感銘を受けたものでした(そこか?>自分w)。

もちろん、学問の典範としての『原論』の偉大さもあるでしょうが、スピノザが『エティカ』をあのスタイルで書いたのは、ただ単に典範に倣うためではない。ぜひともそうしなければ、という必然性があったのです。『原論』スタイルは、(結果的に難易度が上がったにせよ)大衆へのハードルを上げるのが主目的では、けっしてなかっただろうと思います。しかし『原論』スタイルはともかく、この書をラテン語で書いたのには、ハードルを上げる目的もあったようです。

スピノザは、はじめての著作であるデカルト解説本『デカルト哲学の諸原理(Principia philosophiae cartesianae)』の時点ですでに(1663年)、過激な危険思想の持ち主として当局からマークされていました。

そして1669年、悲惨な事件が起こります。スピノザの友人にして支援者でもあった人物が、『暗がりを照らす光 神学と宗教の問題に光を投げかける』という、多くの人に読んでほしいがためにオランダ語で書いた本を出版しようとしたところ、活字を組んでいた印刷工が、これはやばい本だと察知して当局に通報。その友人は身の危険を察知し、変装のうえ潜伏したのですが、指名手配に懸賞金までかかり、見つかって逮捕されてしまいます。過酷な尋問の末に十年の刑に処されましたが(当初は死刑の予定でしたが、そうならずにすんだのは、後述のヨハン・デ・ウィットの介入のおかげです)、わずか一年で獄死。

その翌年の1670年、スピノザは慎重を期してラテン語で、しかも匿名で、生前に刊行された二冊目にして最後の著作 Tractatus Theologico-politicus (『神学ー政治学論』) を刊行します。しかし著者がスピノザであることはすぐに当局にバレ、すぐにいくつかの都市では書店での販売が禁止されてしまいます。(とはいえ、全面的禁書にすべしという教会からの圧力を押しとどめていたのは、やはり後述のヨハン・デ・ウィットでした。)

しかしついに1672年、オランダの「災厄の年」となります。イギリス、フランス、ドイツ(ケルン、ミュンスター)の諸君主国ともろもろの教会勢力が結託して、共和国オランダに襲い掛かってきたのです。大衆は一致団結して祖国の危機に立ち向かうどころか、オラニエ公ウィレムを擁する一派と教会勢力に煽られてパニックに陥ります。共和国首相ヨハン・デ・ウィットの兄コルネリスが陰謀の疑いで逮捕されて三時間半にわたり拷問を受け、罪状をなにひとつ認めなかったにもかかわらず、オランダからの永久追放という判決を下されます。監獄に横たわってモリエールを読むコルネリスと、そのそばで聖書を読むヨハン。そこへ、オラニエ派の黙認と教会側の扇動に乗って暴徒と化した市民が、監獄への扉を打ち破って乱入し、デ・ウィット兄弟を外に引きずり出し、ヨハンは背後から銃殺、コルネリスは撲殺のうえ、断頭台の上に逆さ吊りに。内臓は引きずり出され、ある者は睾丸をかみ切ろうとし、女たちはぬるぬるの腸を体に塗りたくって踊り狂う。指は切断され、舌は抜かれ、耳、鼻、乳首等、売ったり記念品に持ち帰ったりできるような部分はみな切り取られたそう。時が経つにつれますます多くの群衆が見物に集まってきたのでした。ひどい…

その蛮行現場から徒歩圏内に住んでいたスピノザは、友人から事態を聞かされて怒りのあまり泣き出したそう。スピノザはultimi barbarorum(最低の蛮行)と書いたプラカードを持って現場に行こうするも、大家さんに押しとどめられます。たとえラテン語で書いてあったとしても、そんなものを持って家を出れば、生きては戻れなかったでしょう。よくぞ押しとどめた、大家さん!

陰惨な蛮行の記述が長くなってしまいましたが、こうして、オランダのいわゆる黄金時代を牽引したデ・ウィット兄弟が惨殺され、1674年、スピノザの『神学ー政治学論』は、ホッブスの『リヴァイアサン』などとともに、オランダ全域で禁書になります。(『神学ー政治学論』をオランダ語に訳して出さないかという話もあったようですが、スピノザはけっしてそれはしないでくれと固く断ります。)

スピノザが唱えたような自由の考えは、十六世紀には投獄・獄死に直結する危険思想でしたが、十八世紀には、フランス革命やアメリカ革命の合言葉になるほど普及します。そのふたつの世紀をつなぐ十七世紀に、後世「急進的啓蒙」と呼ばれる立場に立つ人たちがいました。スピノザとその仲間たちです。仲間たちの多くは、大衆への啓蒙が大切だと考えましたが、スピノザは違った。

スピノザは大衆を馬鹿にしていた、というのではありません。そうではなく、筋道立てて、自由に、哲学的に考えるというのは、本当に難しいことだとわかっていたのです。誰にでもできることではない。だから、大衆がコミュニティーの中で良く生きるためには、伝統的宗教も役に立つ、とスピノザは考えていました。

余談ですが、ニュートンは、個人的にはお近づきになりたくようなイヤな性格だったみたいですが(笑)、スピノザはほんと、急進的啓蒙の仲間たちだけでなく、身の回りの普通の人たちに対しても気さくで穏やかな、いい人だったみたいですよ!

スピノザは存命中は『エティカ』を刊行しませんでした。情勢があまりにも危険だったからです。彼は Causa(慎重に)というラテン語が刻まれた指輪をはめ、行動には慎重を期した。ラテン語による執筆は明らかに、彼の慎重さの表れでしょう。大学に招聘されても、公的な立場に立つことを避けて辞退します。スピノザが監獄や断頭台の上ではなく、自宅のベッドで死ぬことができたのは、その慎重さのおかげでした。

生前には世に出さなかったとはいえ、世界は『エティカ』の登場を長く待つ必要はありませんでした。体があまり丈夫でなかった彼はその後まもなく44歳の若さで亡くなり(死因はおそらく肺結核)、緊密なネットワークで結ばれた仲間たちが、遺稿を当局の目から隠したうえで、すみやかに刊行してくれたからです。

ニュートンとスピノザの意図はどうであれーーそして『プリンキピア』と『エティカ』はともに後世に多大な影響を与えたもののーーラテン語と幾何学は、たしかにハードルを上げますね、はい。

さて、最後に、スピノザに関する魅力的な本をご紹介しましょう。今年(2024年)出た、イアン・ブルマの『スピノザ:自由のメシア』です。

イアン・ブルマは、寺山修司の『天井桟敷』に衝撃を受けて日本にハマったという日本通で、日本に関する著作も多いので、そちらでご存じの方もいるかもしれません。実はブルマは、オランダのハーグに生まれ育ったユダヤ人なのですね(つまり、ナチスの占領時代を生き延びたユダヤ人の子どもというわけです)。ちなみにアメリカになぞらえて言うと、アムステルダムがニューヨークなら、ハーグはワシントンDCに相当する首都機能をもつ都市です。ブルマが生まれ育った家は、スピノザが人生を終えた家の近くだったそうですよ。

もうひとつ、スピノザが生きた時代のオランダを知るにうってつけの映画もご紹介しましょう。『提督の艦隊』です。

(予告編youtubeの日本語解説には16世紀と書いてありますが、17世紀の誤りです。)

https://www.youtube.com/watch?v=KE4dMz5rwoM

構想6年、エキストラ5,000人、総製作費12億円の大作。17世紀オランダの室内や屋外の光景が美しく、海戦シーンもすごい。映像だけでも見ごたえ十分! デ・ウィット兄弟の惨殺も描かれています….。ヨハン・デ・ウィットを演じるオランダの俳優さんは、テノールのヨナス・カウフマン風味のイケメンです(笑)。チャールズ2世役は、『ゲーム・オブ・スローンズ』でタイウィン・ラニスターを演じたイギリスの名優チャールズ・ダンス! お奨めします。