【日本神話⑭】神武天皇~大和王権前夜

初代の神武天皇が紀元前660年に橿原宮(奈良県橿原市)で即位して大和王権がスタートを切るというのが、古事記や日本書記の流れなのですが、次の2~9代天皇までの8人の時代は、「欠史八代」と呼ばれて区分されています。2代・綏靖天皇の即位については、継承争いなどが描かれていますが、いずれにせよ、史実といわれる10代・崇神天皇に至る8人の天皇については、初代からの穴埋めのようなフィクションであるというのが定説です。

では、縄文時代の終わりから弥生時代に当たるこの時代、文献史料はあまりあてにならないということで、発掘から分かる考古学史料研究の成果で、大和国の人々の暮らしを見ていきたいと思います。紀元前~古墳が造られるようになる紀元3世紀の時代です。

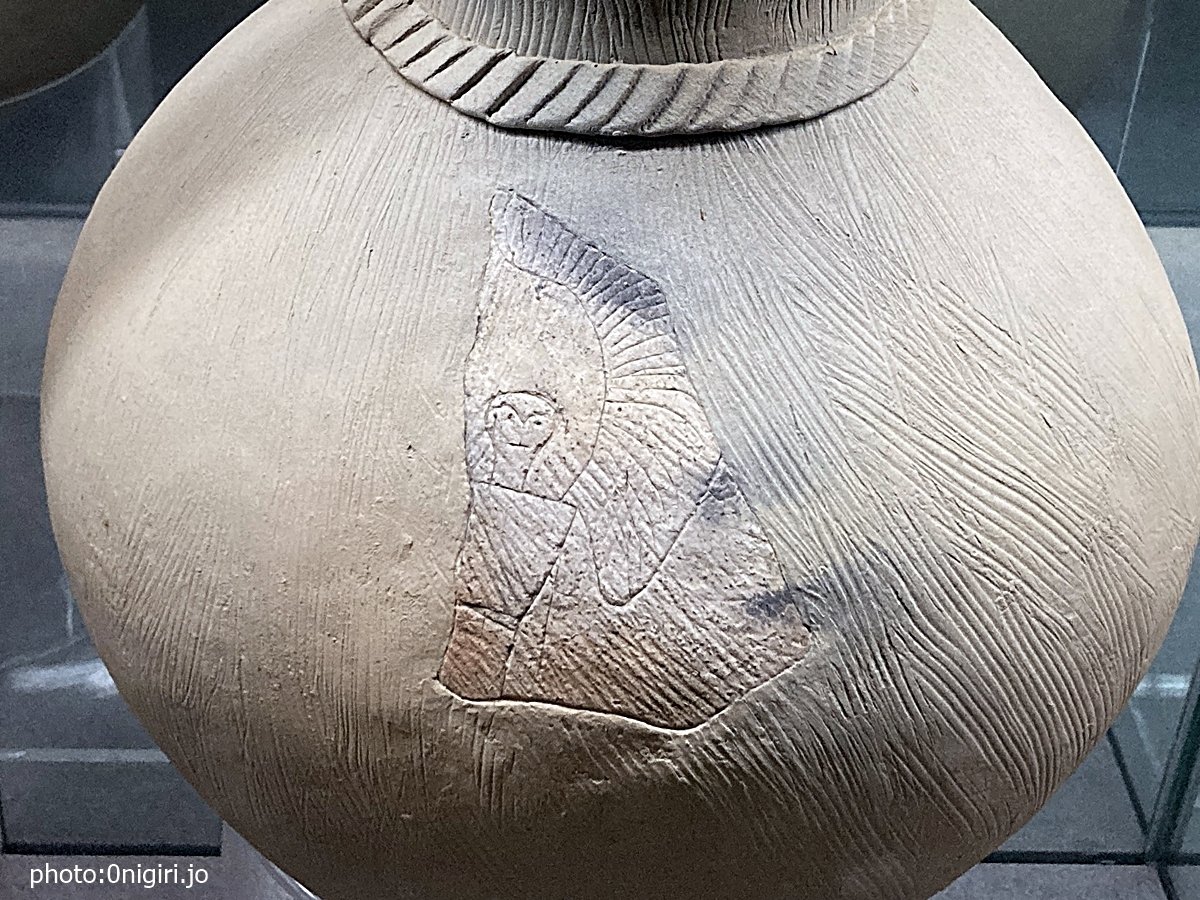

上の写真は、縄文時代から弥生時代にかけての土偶と思われます。たまたま見つかったのがこれだけなのでしょうか?出土した写真の土偶のデザインは簡素ですね。青森県の遮光器土偶や下の写真の長野県の「縄文のビーナス」「仮面の女神」と比較すると・・・ですが。土器もそうですが、時代の変遷に比例して、デザインが簡素化していきます。

こちらは縄文時代の土壙墓。奈良県内での人骨の出土は珍しいそうです。この遺体の方は、「大和王権のあけぼの」である神武天皇時代や欠史八代を見た人なのかもしれませんね。

人間社会における宗教観念の始まりについては想像するしかないですが、単純に家族の死に伴う埋葬、出産、病気治癒などのお祈りから始まり、天災を鎮めようとしたり、狩猟採集の成功と感謝のような儀式が行われたのかもしれません。人は人の力でどうにもならない自然現象や吉凶といった運命の偶然に「神」を意識し始めます。人間である以上「無宗教」ということはないのだと思いますが、それは蛇足。

稲作が伝わると、五穀豊穣を願う春の「お田植え祭」と成功に感謝する秋の「収穫祭」の儀式作法が定まっていきます。知識と経験豊かなムラの「物知りじいさん・ばあさん」らが呪術師的な説得力を持ったり、その子孫や弟子、またはある家族、女性らが専門職化していったのかもしれませんね。戦闘行為が盛んになれば、勝利を占ったり。

いずれにせよ、発掘された土器からその様子が想像されます。鳥の装束っていうのが個性的ですね。衣服の胸には鹿の絵があります。銅鐸にも同じような構図の絵があるそうで、それで見ると左側の2人は男女なんだそうです。占ってもらっている夫婦なのか、王族なのか、巫女などの呪術師側の助手的な人なのか?

ものすごい私個人の勝手な戯言ですが、縄文土器の巧みで豊かなデザイン力に対して、弥生時代の絵はなんとも「子どもの絵」レベルに見えてしまったり。それも面白いのですが・・・笑

戈と盾を持った人物の絵がありました。高床建物の前に建っていることから、稲などを守る警護兵なのか、銅鐸に描かれた例からは邪気を払う戦士なのか?とのことです。模型からは、何かを占う「戦士の対決」の儀式なのか?文字がありませんから、想像は膨らむばかりですね。ただ、やはり狩猟採集や大工道具ではなく「武器」というものが出現しましたね。防御のための盾という概念も生まれています。稲作の伝来(財産という価値観)と共に大規模な戦争も開始されました。

少し平和的な絵ですね。船を漕ぐ人たち。ただ、このレベルの船で神武天皇は日向国から瀬戸内の荒波を超えて大和まで???と思いたくもなりますが、それ以前から大陸から海経由で沖縄などに無事に渡っていますしね。あくまで簡素化された絵ですし。下の土器の写真はけっこうな大人数が乗る船ですね。卑弥呼の時代(3世紀)に中国まで行っていますから、大きくて安定感ある船も建造できたのでしょう。各地の遺跡には高床建物や望楼型建物もあるし。そりゃそうか・・・

鹿が身近な動物だったと思われます。縄文時代の名残でしょうか?食肉用の捕獲対象でありつつ、霊力を持った動物として、犠牲祭で屠られる動物でもあったそうです。中東の砂漠の民なら山羊、羊がそれに当たりますね。現在も奈良といえば鹿。この時代から、奈良といえば鹿だったのでしょう。奈良に限りませんが・・・。地方の博物館でも、鹿の絵がある土器をみたことがあります。

梯子付きの二層構造の望楼型建物ですね。ここまで見てきたものを総合すると、神事・儀式=お祭りの様子が画題になった例が多いようですね。それは稲作とも密接に関わっています。狩猟採集の時代から四季を意識していたのは当然ですが、稲作によっていっそう、四季に沿った集団労働の意識が確立していったと思います。一家の長や首長・部族長といったリーダーたちも、クニの王に近づいていきます。「自然の声」というか「神の声」を聞いて占う呪術師たちの存在感も増しました。

人口増加と集団組織による社会構造が大規模化し、仕事という役割も細分化・専門化していきます。それと同時に、持つ物と持たざる者、持つムラと持たざるムラの物々交換、持つクニと持たざるクニとの戦争と従属・同化も活発化していきます。

青銅器製作による銅鐸は、祭りの様子を描いたことから神器的な道具だったと考えられています。しかし、段々と使われなくなっていきました。最後は土中に綺麗に並べて埋納されました。それと同時に大陸文化の影響なのか?銅鏡が高位の者から下位のもの、または同盟の証しのように全国へ配布されました。併せて人を殺傷する武器も進化していきました。

なんとなく、日本神話のこの辺りを記紀という「書物」で想像すると、「古墳時代の人たち」の姿で想像しちゃいますが、土の中からの「出土品」で見ていくと、実際は写真で紹介したような服装で、節目節目でお祭りをやっていた風景だったのかなぁ~っと思います。大和王権前夜、または初期王権の神武天皇たちは、こういう感じだった?違うかな?

ただ、この時代の宗教的な土器の絵からでは、イザナギやアマテラスといった日本神話の神々の姿を連想できそうなものはありませんね。エジプトの壁画のような壮大な物語というわけにはいかないでしょうが、それにしても日本神道の源流なるものは皆無。大和国ではいつしか、三輪山の大物主神を中心とした宗教の形が形成されるのですが、それはいつ誰が考えたのでしょうかね?大陸や先進地からの「輸入もの」なのかな?謎ですね。

神武天皇の東征神話の真偽はともかくとして、こうした土器に描かれた風景がいつしか、ひとつの「王権」と「神話」となって日本国全土を席捲していくわけですね。やがて都市的な環濠集落と大型建物、古墳が出現したころ、大和王権が他の集落やクニより頭ひとつふたつ抜け出していったと思われます。

奈良県立橿原考古学研究所付属博物館↓

表紙の写真=奈良県立橿原考古学研究所付属博物館で展示の弥生時代の儀式の復元模型(2024年4月2日撮影)