新卒入社後、半年でトップセールスになるためにやったこと 【前編】

こんにちは。

本記事は、新卒一年目に携わっていた営業の仕事で、タイトルにあるような成果を出すためにやったことをまとめたものです。

嬉しいことに、note公式のマガジンにも選んでいただきました!

noteさんありがとうございます!【後編】を今書いています。。

普段は旅の記事や海外生活についての記事を書くことが多いのですが、今後は仕事関係の記事も書いていき、「この人今まで旅しかしてないんじゃない?」という偏見を払拭したいと思います。

(そんな偏見があるかは知らない)

加えて、元々noteを書き始めたきっかけの一つとして、以前仕事で担当していた生徒たちに、この世界の広さを伝えたいという気持ちがありました。

旅のように日本以外の場所に行くことだけではなく、学生から社会人になることも大きな世界の広がりです。

そうした変化の中で自分が見てきた景色を伝えるという点では、以下のマガジンにまとめている旅の記事も、仕事の記事も同じかなと思っています。

だからこそ、なるべく学生にも伝わるように書いていきます。(長いけど笑)

営業のスキルは、抽象化すれば学生であっても様々なシーンで使える普遍的なスキルです。

世の中には様々な営業ノウハウがすでにありますが、自分がどのようなことに悩み、どのように試行錯誤してきたのかというプロセスが見えると良いかなと思うので、そのような切り口で書いていきます。

本の要約やショート動画など、タイパを意識したものが近年主流ですが、結論やノウハウそのものだけではなく、それを導き出す過程にこそヒントがあったりもすると思うので。

営業経験のある方はわかると思いますが、商材、会社の規模感や業界、引き継ぎがあるかないかによって手法や難易度なども変わるかとは思います。

自分の経験としては、新卒時代に求人広告を営業として売っており、入社4日目に現場に配属、そこから半年間で数千万円分売り上げました。(以前の会社の話なので、具体的な数値は伏せさせていただきます)

商材的に売上規模はそれほど大きくありませんでしたが、新卒として記録を残し、入社から次の会社に転職するまで、毎月予算を達成し続けました。

しかし実は、大学生時代はタイピングすらロクにできず、スマホで卒論を書き、学校のパソコンで体裁を整えるといった始末。。

社会人になりたては苦労しました。。

その状態から徐々に仕事を学んでいき、上記のような成果を挙げることができました。

(もちろん、先輩や会社のスタッフの皆様のありがたいサポート、ご指導あってこそです 泣)

では、そこに至るまで一体どのようなことを考え、試行錯誤をしたのか。そのプロセスをまとめたいと思います。

あくまでも自分の経験であり、必ずしも全てを一般化できるわけではありません。ですが、棚卸しして言語化しておくことで、誰かの役に立てば嬉しいです。

長くなりますので、かいつまんで読んでいただいても結構です笑

また、今回の記事は後半部分を有料にしています。

必死に働いて身につけて、二日かけて頑張って書いたみたいだから投げ銭しても良いぜ!という方、さらに詳細を読みたい方などがいたらぜひ。

今後、仕事で使う新しいツールを導入する予算にしたり、イギリスの大学院に行くことや、個人事業を始めることも選択肢として考えているので、その予算に当てさせていただきます。

【後編】はこちら↓

営業の目的

営業とはどんな仕事だと思いますか?

もっと言うと、皆さんは営業の目的をどのように捉えていますか。

自分の場合、そもそも何のためにということが気になってしまうタイプなので、働き始めてから考えることが多い問いでした。

営業という仕事について調べてみるとこんな感じです。

営業とは、自社の商品やサービスを提案・販売し、顧客の課題を解決する仕事です。

自分なりに営業の目的を言葉にするならば、営業とは、誰かしらに何がしかの価値を提供することだと言えます。

似たような表現は世の中にたくさんあるかと思いますが、自分なりに納得のいく言語化をすることが、社会人になりたての私にとっては重要でした。

顧客に提供するものには、課題解決や利益といった機能的な側面以外にも、喜んでもらったり、楽しんでもらったりといった情緒的な側面もあると思うので、価値提供という言葉でまとめています。

個人の話になりますが、自分は大学時代まで14年間サッカーを続けてきました。サッカーをやっていたのはあくまでも自分のため、自分が上達したいからという想いで続けてきました。

そこに他者の存在はあまり意識されていません。今思えば未熟だったのだなと思います。(今もまだまだ未熟者ですが笑)

しかし、社会人として働き始めてからは、明確に他者の存在を意識するようになりました。サービス提供者として、顧客の方に何かしらの価値を提供することで対価を頂く。これが営業であり、仕事です。

つまり極限までシンプルに考えるとするならば、どうしたら誰かしらに何がしかの価値を提供できるか考えて行動すれば良いと言うことです。

営業に限らず、仕事の目的、本質もそこに集約されるような気がしています。(あくまでも自分なりの理解と定義です)

これを改めて自覚した時、自分のためにサッカーに打ち込んできた学生時代から大きな意識の変化がありました。加えて、それまで以上に仕事に打ち込めるようになりました。

今でも働く上での自分なりの行動指針となっています。

そして、こうした意識が育まれたのは、新卒時代の営業経験があったからこそでした。

商品を売ることが営業の表面的な部分として捉えられがちですが、その根っこには価値提供(満足・利益など)という本質があります。

その結果、対価として、売り上げがあると理解しています。

個人的には、目先の売り上げに意識が向き過ぎて本質を見失うと、結果的に売り上げも崩れるのではないかなと思っています。

ちなみに、自分のためにやっていたら、結果的に誰かしらに何がしかの価値を提供していたというパターンもあります。好きなことに没頭している人などはまさにこれかなと。

そして、これが世の中の面白いところだなぁと。

営業のメリット

では、もう一つ質問です。

営業スキルと言われたら、どんな力をイメージするでしょうか。

少し目を閉じてイメージしてみてください。

私個人の理解では、営業スキルとは、誰かしらに何がしかの価値について伝え、その価値を理解してもらう力です。

相手に価値を理解してもらうためには、例えば、

・価値を感じてもらえる対象者を見つける力

(リサーチ力やマーケティング力)

・丁寧なヒアリングなどを通して、その人が購買に至るまでに感じている隠れた課題感や真のニーズなどを予測し、特定する力

(傾聴力と仮説構築力)

・その商品の価値を伝える力

(プレゼンテーション力)

などを総動員する必要があります。

また、商品を買っていただいた後も、納品までの段取り、アフターフォロー、トラブル対応、次回提案など色々なプロセスがあります。

そのプロセスの途中で例えば、

・基本的な仕事の段取りの仕方

・社内スタッフへの依頼の仕方

・トラブルやクレーム対応の技術

・次回提案と売り上げ達成に向けたスケジューリング

なども学べます。

また、案件が立て込み、忙しくなって追い詰められた時に得られたものも多かったです。

入社当初は初めて経験する仕事に忙殺され、オフィスで右往左往したり、家の洗濯機の前で立ち尽くしたこともあります笑

ぐるぐると回る洗濯機のように、自分の頭も掻き回され、渦が巻いているような状態。

そんな時、どのように仕事の優先順位をつけるか、限られた時間でパフォーマンスを出すかを真剣に考えるようになり、その術も身につけていきました。

最終的には、どんな順番で仕事を処理するのか、いつ誰に仕事を渡すのか、仕事を渡している間に自分は何に取り組むのかなど、数多くの業務をパズルのように組み合わせ、整理して取り組むようになりました。

専門的なスキルももちろん大事ですが、営業力はあらゆる仕事に活かせるスキルの一つです。そんな仕事の土台となるビジネススキルを磨けるのが、営業に取り組むメリットかなと。

また、個人的に一番嬉しいのは、目の前のお客様が自分の提案や商品で喜んだり、感謝してくれることです。

直にそれを受け取ることができるのは、営業の醍醐味です。

営業スキルの役立て方

学生社会人問わず、どのように営業スキルを役立てられるのかについても、いくつか具体例を交えて書いてみます。記事の内容を自分ごと化して役立てるためのヒントにもなるかなと思います。

先ほども書いたように、営業スキルとは、誰かしらに何がしかの価値について伝え、理解してもらう力です。

営業スキルを抽象化し、それを自分に落とし込んで応用すれば、以下に限らず、ありとあらゆる場面に活かせると思います。

学生の場合

・入学試験や就職活動での自己PRや志望動機のプレゼン。

・サークルやクラブ活動の新規メンバー募集。

・学園祭やイベントのスポンサー探し。

・恋愛(爆)

社会人の場合

・同僚や他部署へのプロジェクト協力依頼。

・家賃交渉や保険契約見直しなどの生活交渉。

・副業での商品・サービス販売や顧客獲得。

・転職時の面接で自分を売り込む。

日常生活の場合

・家族や友人との旅行計画や購入品の説得。

・学校行事のスポンサー探しや保護者の協力依頼。

ちなみに現在イギリスにいるのですが、転職活動や家を見つける際も、自分の営業経験が活きたなぁと思います。

家を借りるために、他の候補者に負けないよう、家主のニーズを汲み取ったプレゼンをしたりしたので笑

営業の基本的なステップ

では、より具体的な話に入っていきます。

まずは、営業の基本的な流れについて。

営業の流れを簡潔にまとめると、

①計画→②実行→③改善

です。

このサイクルを回していくことが基本の流れになるかと思います。俗に言うPDCAというやつと似ていますね。

以下にそれぞれのステップごとの詳細を書いていきます。

①計画

・目標の設定

営業の仕事には、目標や売上予算があるのが一般的です。

売上予算とは、例えば一人当たり年間6000万円売り上げる!といったような、営業部門が一定期間内に達成すべき売上の目標額のことです。

会社や部署が設定したりすることが多く、ノルマと呼ばれたりもします。

ここでよく起こりがちなのが、年間の目標は分かったけれども、数字が大き過ぎてイメージがつかない。あるいは具体的に何をしていけば良いか、日々の行動計画に落とし込めないということです。

こうした場合、大きすぎる数字や目標は細分化して考えると良かったりします。計画における重要なポイントは、全てこの一言に集約されます。

例えば、売上予算が年間6000万円であれば、月単位の売上予算は500万円となります。

時期によって売り上げが上がったり下がったりすることもあるので、そうしたパターンも予測して予算を組むことが一般的です。

・目標の細分化

次に、先ほど設定した予算を細分化していきます。

例として以下のようにシチュエーションを設定してみます。

・売上予算月500万円。

・売る商品の単価は50万円。オプションなどを含めると最大100万円。

・売るのは企業に対して(To Bと呼ばれる営業)

・通常の単価の場合、月10個売る必要がある。

商品を月に10個売らなければいけないことが分かりました。

では、月10個売るためには、どのような企業に、どれくらいの数の提案をする必要があるのでしょうか。

今度はそれを考えていきましょう。

・リサーチ

まず、商品を買ってくださる可能性のある企業をリストアップします。

例えば求人広告の場合、可能性のある企業をリサーチする方法としては以下のようなものがあります。

1. 業界・市場情報の確認

業界トレンド: 業界の情報誌やサイト、ニュースなどを見る。

地域ニーズ: 過去の受注件数などから需要が高い地域などを把握。

2. 企業情報の調査

企業公式サイト: 採用ページや現在の求人状況を確認。

SNS・プレスリリース: 企業の採用動向や拡大計画をチェック。

口コミサイト: 社員の声や評判を参考に課題を特定。

3. 競合・掲載履歴の分析

他社の求人掲載媒体: 同業他社の広告やそこに載っている企業を分析。

4. 時期の予測

成長期企業: 事業拡大中や新店舗オープン予定の企業を調べる。

季節需要: 新卒採用や年末年始など、求人ニーズが高まる時期を把握。

5. 内部リソース・ツール活用

CRMデータ: 取引履歴や営業記録を活用。

他部署の実績: 他部署でやり取りのある企業の商談に同行し、一緒にニーズを聞く。あるいはアプローチしたことのある担当者に話を聞く。

6. 直接確認

担当者確認:すでにやり取りのある担当者の方に今後の予定を聞く。

店舗チェック: 実際の店舗に足を運び、求人のチラシなどが貼っていないか確認をする。

例えば、ある会社とある会社が合併したり、新会社が設立された時などは、採用のニーズが高まったりします。そうした状況にある企業に対して、仮説を持ってアプローチすると、ドンピシャだったということも多いです。

ただ単に闇雲に電話をしたりメールをしたりするのではなく、そうした仮説を踏まえてアポイント依頼のメールを書くと、より商談につながりやすくなるでしょう。(電話なども同じ)

また、実際に足を運ぶと見えてくることもあったりします。店舗にのみ求人募集の張り紙を貼っているパターンなども多いからです。

そのため、休日は求人がありそうな店舗をお出かけついでに覗いてみたりしていました笑

商品や単価などにもよりますが、例えば求人広告の場合、ニーズがなければ商品を提案することは結構難しいです。

繰り返しになりますが、行動量は大事です。

ただ、リサーチを通してニーズのある企業様を見極めて提案する方が可能性は高まりますし、結果的に双方にとって良いです。(押し売りになってしまうから)

迷った時は、顧客に価値提供をするという営業の原点に立ち返ってください。より価値を感じてくれやすい相手を探すということです。

量をこなしていると、ニーズのあるなしも精度高くわかってくるので、量をこなし質を高めていくとも言えるかもしれません。

日常から常にアンテナを貼り、ニーズがある企業様がいないか調べます。

そうして見つけた候補となる企業様を、どんどんGoogleスプレッドシートやエクセルファイルなどにリストアップしていきます。

・グルーピング

次にリストアップした企業様を、グループに分けて整理します。

例えば、ニーズの大小、受注確率で以下のようにグルーピングできます。

Aグループ

<可能性>

提案して買ってくださる確率が80%以上

<ステータス例>

・これまでずっと取引があり、関係性が良い。毎回購入してくださる。

・担当者の方と非常に強い関係性ができている。

・商品を購入する意思表示があり、〇〇日にお金を振り込みますと言ってくださっている。

・申込のためのメールに返信が来ている。

Bグループ

<可能性>

提案して買ってくださる確率が60%〜80%

<ステータス例>

・以前取引があり、関係性が良い。

・担当者の方と関係性ができている。

・商談の際、社内の詳細かつ具体的な情報まで教えてくださる。

・商品を買う意思表示をしてくださっている。

Cグループ

<可能性>

提案して買ってくださる確率が40%〜60%

<ステータス例>

・サービスに関心を持ってくださっている。(問い合わせがあるなど)

・アポイントを取り、何度か提案をすることができている。

・担当者の方とある程度の関係性ができている。

・直近でかなりニーズがあることが明確。

Dグループ

<可能性>

提案して買ってくださる確率が40%以下

<ステータス例>

・過去に取引がないか、僅かしかない。

・アポイントも一度も取れていないか、数回取れた程度。

・担当者の方との関係性ができていない。

・直近でニーズがあるか曖昧な状態。

この辺りのグルーピング、可能性の見積もりなどは、個人の性格や経験などによっても精度が変わってくるかと思います。

自分の場合は、比較的低めに可能性を見積もる傾向がありました。

高く見積もってしまうと、提案に失敗した時に予算が達成できないからです。前もって低めに可能性を設定し、それに準じた行動を心がけることで結果的に目標を達成することができます。

また、A~Dのステータスは、提案の進捗状況などで都度変わっていきます。

例えば最初はニーズがなさそうで、Dのグループだった企業様でも、電話をしてみたらニーズがあり、Cのグループに変化したりするということです。

この辺りを都度チェックし、ステータスをこまめに変更していくことが大切です。

・目標の更なる細分化

次にこの4つのグループのうち、自分は現時点でいくつの企業にアプローチできているのかを計算します。

例えば、

・Aグループ:2件提案済み

・Bグループ:1件提案済み

・Cグループ:1件提案済み

という状況だったとします。加えて、

・Aグループ:1件アポが取れた

・Bグループ:1件アポが取れた

という状況です。さらに、可能性として

・Aグループ:3件ニーズがありそう

・Bグループ:4件ニーズがありそう

・Cグループ:1件ニーズがありそう

という状況だったとします。この状況下で目標をさらに細分化し、自分のすべきことを整理し、行動計画を決めていきます。

皆さんは上記のようなシチュエーションの場合、どのように目標を細分化し、行動計画を設定していきますか?

ポイントとしては、まず現時点での売上予想を計算し、目標との間のギャップを計算していくことが大切です。(数学大事!笑)

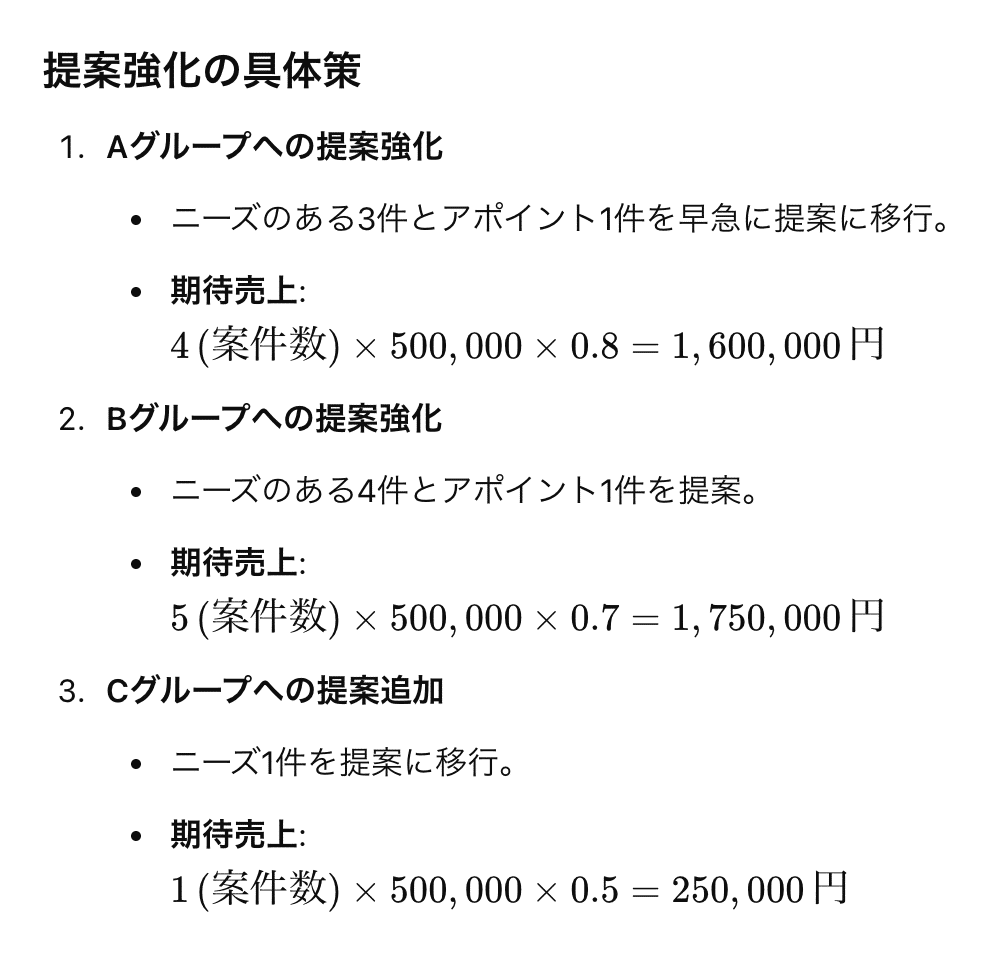

以下に例を載せます。

計算の結果、提案済み案件だけでは足りないことがわかりました。

そのため追加でアポイントを取り、提案する必要があります。この辺りを詳細に計算していきます。

上記のように予算達成までの道筋を計算できます。

この計算からわかるのは、まだ提案していない潜在顧客に、最低でも合計10件ほど提案する必要があると言うことです。

では、これを達成するための具体的な行動計画に移ります。

・具体的な行動計画

以下は、目標達成のために必要な具体的な行動計画のポイントです。

自分はこれら5つを業務に組み込み、1週間〜1日単位の行動計画を立てていました。カレンダーにある予定は、この5つのどれかに分類されるイメージです。

1. 提案活動

先ほどの計算に基づき、現時点で提案できる可能性があるところにどんどん提案していきましょう。

Aグループから優先的に提案をしていくのが良いです。

Aグループ

・ニーズのある3件のアポを早急に取る(成約率が高い)。

・アポイント済みの1件も迅速に提案に移行。

Bグループ

・ニーズのある4件のアポを早急に取る。

・アポイント済みの1件も提案に進める。

Cグループ

・現在ニーズのある1件を精査し、可能ならアポを早急に取る。

これらの提案が全て上手くいくと、以下の様に月の目標を達成できます。

むしろ、計算時には成約率で差し引かれていた分の金額が加わるため、大幅に目標を超えます。

しかし、そんなに上手くいかないのが現実です。なので、その他の選択肢を準備しておく必要があります。

2. 追加オプションの提案

例えば、すでにアポイントの約束をした案件のうち、AグループとBグループを中心にオプションを含む追加の提案(最大¥1,000,000)を検討します。これにより、少ない成約数で目標達成の可能性を高めることができます。

最初にお伝えしたように、相手にとって価値のあるものを提案することが営業の仕事なので、それを踏まえてオプションを提案できるかを検討します。

相手にとって価値のあるものであれば、提案することは双方にとってメリットとなりますが、相手にとって不要であれば、それは良い結果をもたらしません。(自分の経験としては)

価値があるものを提案できそうであれば、自身の提案内容をブラッシュアップする時間を取り、追加提案を携えて商談に臨むと良いかと思います。

3. ニーズの発掘活動

他の可能性を広げるため、Aグループ、Bグループ、Cグループの他の企業にも連絡をし、ニーズを探ることは欠かせません。この時間も確保します。

自分の時間を上手くマネジメントし、隙間時間に電話やメールなどでアポイントを取得できると良いです。

先を見据えて地道にタネをまくイメージです。長期的には、この地道な努力が非常に重要です。

4. スケジュール管理

すべての提案やニーズの発掘活動を決められた期日内に完了させるため、優先順位に応じて、効率的にスケジュールを立てます。

隙間時間にやれること、時間を確保しないとできないことなどに分けて、パズルを組むようにスケジュールを組めると良いです。

自分の場合、週の終わりに次週のスケジュールを組む時間、毎朝その日のスケジュールを確認、修正する時間を事前に確保していました。

ただし、スケジュールを立てることに必死になりすぎて、そこに時間を取られ過ぎないようにすることがポイント。大事なのは実際の行動です。

5. 継続的な進捗チェック

現時点での売り上げ、目標との差分などを常に見直すため、進捗を確認、整理していく時間を事前に確保することが非常に重要です。

この進捗チェックに応じて、何をすべきかという行動計画や日々のスケジュールが変わっていきます。

自分の場合は、かなり頻繁にこの進捗チェックをしていました。

目標を明確に数字で定め、それを具体的な行動計画に落とし込み、細かく進捗チェックするという方法は、営業以外でも大いに役立つと思います。

加えて、目標達成につながる可能性の高いものから順に、優先順位をつけて行動していくことが大切です。

優先順位が変わったら、それに準じて行動も変え、継続的にアクションし続けていきましょう。

大きくまとめると、自分の1週間の予定は上記5つのどれかに当てはまりました。しかし、予定があっても実行しなければ絵に描いた餅です。

では次に、実行フェーズにおけるポイントを自分なりの経験を踏まえてまとめていきたいと思います。

ここから先は

¥ 300

読んでくださり、ありがとうございます!記事がいいなと思ったら、よろしければサポートお願いします! いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!