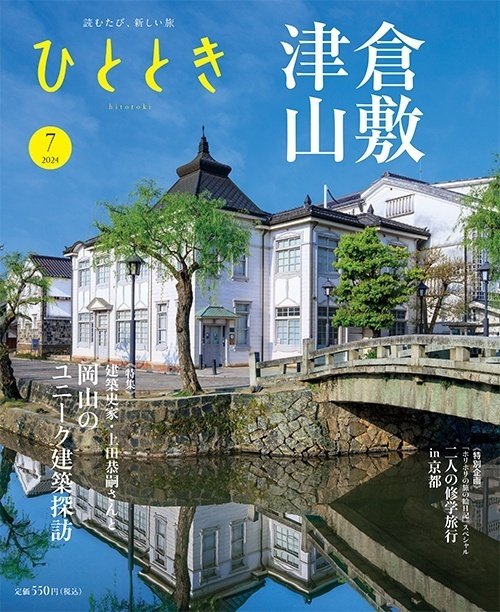

[大原美術館]日本初の西洋美術中心の私立美術館が生まれた背景|倉敷・津山ユニーク建築探訪特集

古来、山陽道の要衝として栄えた岡山県には、江戸時代の蔵や、開明期の足跡を残す近代の建物がたくさん残っています。白壁の蔵や趣ある洋館が並ぶ倉敷美観地区のシンボル的存在である大原美術館が1930(昭和5)年、世界恐慌の真っ只中で生まれた背景に迫ります。そのきっかけは、実業家の大原孫三郎と画家、建築家との出会いでした。(ひととき2024年7月号 特集「【特集】倉敷・津山 ユニーク建築探訪」より)

大原家から始まった町

歴史ある建物の中に身を置くと、ふわっと気持ちが豊かになる。角がとれた柱やペンキが塗り重ねられた壁。磨かれたガラス。扉や棚に施された小さなデザイン。どこか微笑ましく、あたたかい。

「それは昔の建物が、人の手で設計され、人の手で造られ、人の手で守られてきたからです」

上田恭嗣さんは、一級建築士・大学名誉教授として地元の学生たちに地域の建築や町づくりについて教えてきた。上田さんによると、機械化や規格化が進んだ現代と違い、明治・大正・昭和の建造物は、ひとつひとつ大変な手間と時間をかけて建てられたため、唯一無二の味わいが出るという。

岡山県倉敷市。この町の美観地区は、白壁の古民家を活用したカフェや和菓子屋、酒屋などが立ち並び、多くの人でにぎわう。かつて物資輸送が盛んだった倉敷川では、三角の笠をかぶった観光客を乗せた川船が、ゆっくりと往来している。

ひときわ目立つのが、町のシンボルともいえる「大原美術館」だ。エル・グレコの《受胎告知》をはじめ、モネ、ピカソなど第一級の収蔵品がそろう。日本初の西洋美術館として1930(昭和5)年に建てられた。本館の外観は、柱頭に渦巻きの装飾がある2本の柱を配した古代ローマの神殿風だ。

「伝統的な和風建築ばかりの町に、突然、こうした洋風建築ができたんですから、当時の人たちは驚いたでしょうね」

昭和5年といえば、世界恐慌の最中、子供たちの楽しみは紙芝居だった頃である。さらにこの建築には驚くべきことが多い。

「まず、この建物は石造りではなく、入り口の柱も壁も、コンクリートの表面に砕石を混ぜたモルタルで造った「擬石」を施しています。擬石は、表面を細かくたたいて、石のような風合いを出す。ものすごい手間がかかりました。しかも、長年、鉄筋コンクリート造だと考えられていましたが、増築の際に壁を壊すと、がっしりした鉄骨が出てきた。鉄筋と鉄骨を用いたSRC構造になっていることがわかりました。それは図面には示されていません。施主の財力ならば、贅沢な石造りにもできたはず。でも、あえてそうしないで、擬石を使い、東京など大都市にしかなかった当時の最高のSRC工法を採用した。この建物からは、さまざまな物語が見えてきます」

その物語の主役が、大原美術館の施主である大原孫三郎と總一郎、父子二代の実業家と、彼らの期待に応え続けた、薬師寺主計、浦辺鎮太郎、ふたりの建築家だ。

大原家は約300年前の初代・忠則が繰綿(未精製の綿)の仲買や米商いで財を成した豪商だった。6代孝四郎は、倉敷紡績を設立。1880(明治13)年、孝四郎の三男として生まれた7代目孫三郎は、事業を拡大して倉敷絹織(現・クラレ)を設立するほか、地元銀行、新聞社、電力会社を経営する実業家となった。同時に、病院や社会問題の研究所を開設、孤児院の支援など社会福祉や文化の発展に力を尽くす。中でも、力を入れたのが、大原美術館だった。

そのきっかけは、孫三郎とひとりの画家との出会いだ。

孫三郎は、自ら設立した奨学制度で学んだ洋画家の児島虎次郎を見込んで、長期の渡欧を勧めるなど多大な支援をしていた。虎次郎から西洋の美術作品の収集と公開を提案された孫三郎は、作品の買い付けを許可する。虎次郎は、1919(大正8)年からと1922年からの2回の渡欧で、《受胎告知》をはじめ、ゴーギャンの《かぐわしき大地》、ロートレックの《マルトX夫人の肖像》など名品を購入した。画家本人から直に買うことも多く、《マティス嬢の肖像》は、手放すのを嫌がる娘をマティスが説き伏せて、購入に至ったという。

この時期、同じく大原の奨学生から陸軍省を経て、孫三郎のもとで設計の仕事を始めた薬師寺も、パリで虎次郎と合流している。薬師寺は、フランス滞在の間に、ル・コルビュジエの作品に心を打たれ、アトリエを訪問。のちに20世紀最高の建築家のひとりと称されるル・コルビュジエから直接、建築論を聞いた。

画商も兼ねた画家と建築家。虎次郎と薬師寺は、立場は違うが、ともに素晴らしい目を持ち、世界最高の人物、作品に触れた。よきライバルであった。

しかし、1929(昭和4)年3月、虎次郎は、47歳で急逝。孫三郎は、虎次郎の夢であった美術館開館を目指すが、経営環境の悪化などにより、2度断念。それでも諦めず、薬師寺の設計により、ついに完成したのが現在の大原美術館なのである。

案内人=上田恭嗣

文=ペリー荻野

写真=荒井孝治

──この旅の続きは、本誌でお読みになれます。本誌特集では、倉敷に皇族を迎える迎賓館をつくろうとした孫三郎が、大原美術館の5倍もの費用を投じて完成させたという「有隣荘」をはじめとする美観地区・倉敷の名建築をめぐります。また、江戸時代後期から優れた洋学者を輩出した津山市にも訪れます。進取の気風を物語るユニークな建築物をまわり、建築探訪の旅へと出かけましょう。

▼ひととき2024年7月号をお求めの方はこちら

<目次>

●町並み美術館 倉敷

●column1 倉敷の景色を造った建築家

●和魂洋才、モダンな津山

●column2 津山の景色を造った建築家

【倉敷へのアクセス】

山陽新幹線新倉敷駅から山陽本線で約8分、倉敷駅下車

大原美術館

日本で最初の西洋美術中心の私立美術館

●竣工年 1930(昭和5)年

●建築設計 薬師寺主計

[所]岡山県倉敷市中央1-1-15

☎086-422-0005

[時]9時~17時(12月~2月は15時まで。いずれも入館は閉館30分前まで)

[料]大人2,000円、小・中学・高校生(18歳未満)500円

[休]月曜、祝日(振替休日と重なった場合は開館)

*7月下旬~8月は無休。冬期休館あり

https://www.ohara.or.jp/

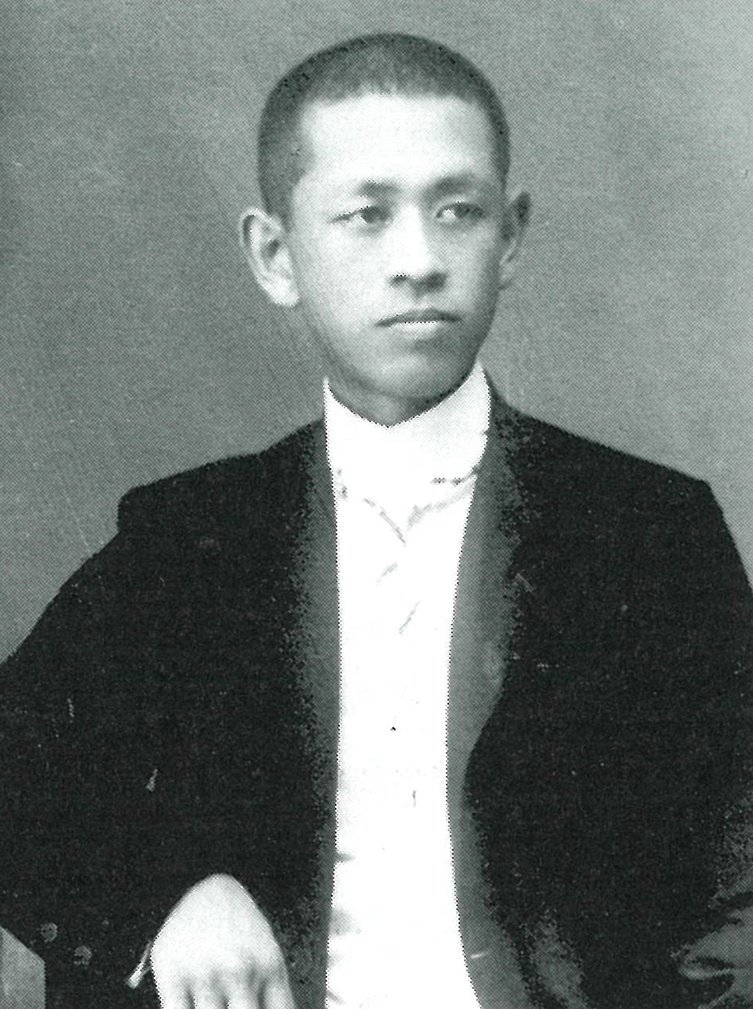

案内人・上田恭嗣さん

ノートルダム清心女子大学名誉教授。1951年、三重県生まれ。京都工芸繊維大学大学院工芸学研究科建築工芸学専攻修了。一級建築士。専門は近代建築史、住居学。岡山県内の建築に詳しく、著作や講演などでその魅力を発信中。主な著書に『天皇に選ばれた建築家 薬師寺主計』(柏書房)、『技師を志した 江川三郎八の建築』(岡山文庫)など。

出典:ひととき2024年7月号

いいなと思ったら応援しよう!