忘れられた時を求めて~東台湾臨海道路|へうへうとして水を味ふ日記

台湾と日本を行ったり来たりしている文筆家・栖来ひかりさんが、日本や台湾のさまざまな「水風景」を紹介する紀行エッセー。海、湖、河川、湧水に温泉から暗渠まで。今回は、激動の時代に生まれ、歴史の波にのまれて散った台湾の画家・陳澄波の生涯と日本の繋がりを紐解きます。

おおきな金盥を裏返したような楽器から、洞窟の内部を反響するような不思議なしらべがひびきわたり太平洋の潮騒と交じり合う。腰かけている石のまわりには、色とりどりの「卵石」(丸い石ころ)が積み重なっている。

花蓮の友人が連れてきてくれた風光明媚な台湾東海岸は「七星潭」の風を受けながら、瞑想をたのしむアクティビティー。ハンドパンを鳴らすインストラクターの声にあわせて目をゆっくり開けると、海岸線は奥の消失点に向かって優雅な孤を描き、そのカーブが抱く海はラピスラズリを溶かしたような深い藍色をたたえている。

何度も絵のなかで見てきた風景。描かれた場所は、ここから海岸沿いを少し北に行った「清水断崖」のあたりだ。その絵の名前を《東台湾臨海道路》という。

気鋭の画家が遺した“幻の絵画”

驚くべきニュースが台湾で流れたのは、2015年のことだった。

わたしの故郷・山口県内の図書館で、幻の絵画作品《東台湾臨海道路》が見つかったのである。防府市在住の郷土研究者である故・児玉識氏が、おなじく郷土出身の政治家である上山満之進を調べるうち、地元図書館の倉庫でこの絵を見つけた。作者の名前が絵の裏に書いてあり、「陳澄波」とあった。陳澄波、日本でこれまで殆ど知られて来なかったが、台湾では誰もが知る、台湾近代美術を象徴する画家である。

陳澄波は1895年に台湾の嘉義にうまれ、1947年に亡くなった。この生没年は、台湾の近代から現代の歴史を考えるうえでとても重要である。というのも、1895年とは日清戦争が終結して日清講和条約によって台湾が清国から割譲されて日本領土に組み込まれた年であり、1947年とは、「二二八事件*」が起こった年だからだ。

*二二八事件は第二次世界大戦後の台湾で起こった戦後最大の弾圧事件で、犠牲者は2万人以上ともいわれ、未だに台湾社会に大きな影響を与えている。

経済的に恵まれない家庭で育った陳澄波だが、幼いころから優秀で、進学した台北師範学校にて「台湾近代絵画の父」と呼ばれる石川欽一郎に美術の才を見込まれ、推薦をうけて東京美術学校(いまの東京藝大)で学んだ。そして当時の日本美術界で最高の栄誉だった帝展(帝国美術院展覧会)に、台湾籍の画家として初めて入選を果たした。

とはいえ、台湾人への就職差別により日本の「内地」でも台湾でも就職先を見つけることができず、大学卒業後は教職を得た上海に渡る。上海では家族も呼び寄せて充実した日々を過ごすが、それも長くは続かなかった。日中戦争が勃発し、日本統治下にある台湾の「日本人」という身分の陳澄波がそのまま中国に居続けることは難しかった。仕方なく台湾にもどった陳澄波だが、その後は台湾各地の美しい風景を精力的に作品に残していった。第二次世界大戦が終わり、日本の手を離れた台湾の未来に大きな希望を抱く陳澄波だが、結局、その夢は裏切られ、二二八事件に巻き込まれて嘉義駅の前で銃殺される。そしてその名は死後、国民党の一党独裁政権下のもとでタブーとなった。

そんな陳澄波の絵を命がけで守ったのが、妻・張捷だった。張捷は、「絵さえ残っていれば、いつか夫の無実と絵の価値を世界が理解する日がやってくる」と信じつづけた。

そして張捷の思った通り、1987年に戒厳令が解除され台湾が民主化の道を歩み始めると共に、陳澄波の再評価が始まり、ようやくその存在にふたたび光があたったのである。民主化以前はタブーだった陳澄波の作品は、特に2000年代以降はブームとなり、2007年のサザビーズ香港では「淡水夕照」が約9億1300万円で落札された。これはオークションにおける台湾人画家の作品として史上最高の落札価格だった。

それではなぜ、そんな陳澄波の絵が山口県の防府市で見つかったのだろうか?

台湾と山口県の深い繋がり

山口県と台湾は、歴史的に縁がふかい。その理由には、明治維新を経て明治政府のなかで力を持っていた長州人が、新しい領土である台湾に多く派遣されたことがあげられる。例えば、台湾統治のトップといえる“台湾総督”は日本の植民地だった50年のあいだに全部で19人いたが、そのうち5人が山口県出身者である。他に、民間においても台湾と山口は多くの繋がりがある*。

*これに関しては、栖来ひかり・著『台湾と山口をつなぐ旅』を参照

5人の台湾総督とは、第2代の桂太郎(萩出身)、第3代の乃木希典(下関出身)、第4代の児玉源太郎(周南出身)、第5代の佐久間左馬太(萩出身)、そして第11代の上山満之進(防府出身)だが、上山と前者4人には、大きな違いがひとつある。それは先の4人が軍人・武官であり、上山は文官であったこと。これには台湾における社会状況の変化が大きく関わっている。

というのも、台湾が日本統治下となった初期は各地で激しい抵抗運動が起こった。総督はそれらを武力で制圧していく必要があり、武官出身者で占められた。しかし各地の状況が落ち着いてくると、次は文化的・社会的な整備のもと社会の安定をはかる方針に変わっていき、これを文官総督時代などと呼ぶ。ちょうど日本では自由主義や民本主義といった思想が西洋からもたらされて大正デモクラシーが巻き起こり、社会運動が活発化して、陳澄波ら台湾人も「民族自決」について考えるようになった時代である。

“原住民”に向けた上山満之進の眼差し

上山が台湾総督の任期についたのは大正15年(昭和元年)、1926~1928年までの2年間で、50年におよぶ日本統治時代の中期にあたり、まだ大正デモクラシーの残り香が感じられる頃だったろう。

上山は、2年のあいだに台湾銀行の立て直しや台北帝国大学の設立など様々なことに取り組んだが、中でも大きな特色として原住民(台湾における先住民の正式名称)に深い思い入れを持っていた。当時の新聞の切り抜きをみると、上山が任期中に原住民の暮らす高山に足しげく視察に訪れていたこと、また政府高官の視察にありがちな高圧的な態度とは遠く、まるで身内のおじいちゃんのように原住民の子供らに親しく接していたことが書かれている。

陳澄波の絵を発見した児玉識氏の著作『上山満之進の思想と行動』によれば、台湾の原住民がアニミズム信仰をもち、祖先の霊(祖霊)を大切に敬って生活の指針とするような精神性に、自然の万物のなかに八百万の神様を見る日本人の原型のようなものを上山は認めて、その境遇に同情する心を持ったのではないかとある。

そんな上山は、台湾総督を退職する際に支給された慰労金のうち、半分を台北帝大での原住民研究にあてる。この結果、まとめられた当時の原住民の言語や伝承などを記録した書籍は、現在の台湾原住民研究において重要な資料となった。また残り半分をつかって当時、台湾人画家として帝展に入賞した陳澄波に、台湾赴任の記念となる絵の制作を依頼した。これがまさしく、防府市でみつかった《東台湾臨海道路》である。

この絵をよくみると、左端に描かれた母子の後ろ姿は、原住民の服装をしている。海には、これも原住民のものと思われる魚を獲る小舟が浮かぶ。絵の周りをぐるりと囲む額縁は、東部沖に浮かぶ蘭嶼島に暮らすタオ族の伝統的カヌー「ちぬりくらん」の木材を再利用したもので、タオ族の伝統的な意匠が彫り込まれている。

絵のテーマとなっている「東台湾臨海道路」とは、当時開通したばかりの東台湾の海岸線をつなぐ「蘇墺公路」のことで、上山満之進も開通にかかわった。陳澄波は、台湾人の生活を向上させるインフラの整備によって近代化していく台湾の姿を描き留める一方で、原住民が大切に守ってきた文化が未来的に残り、また、多様な民族が共存していくことに願いを込めたのではないだろうか。

日本に絵を持ち帰った上山は、しばらくは東京の自分の職場に掛けて大切にしていた。その後、故郷・防府の子供たちのために図書館を造りたいと私財を投じ、現・防府市立図書館の前身である「三哲文庫」が出来上がる。上山の死後は、蔵書と共に《東台湾臨海道路》も三哲文庫に寄贈された。

当時の三哲文庫の写真をみると、勉強に励む子供たちのうしろに《東台湾臨海道路》が写り込んでいる。地方における教育をとても大切に考えていた上山満之進の代わりに、絵が子供たちを見守っているかのようだ。

その後、三哲文庫は市立図書館となり、移転を繰り返すうちに絵の存在もいつしか忘れられた。2015年、ふたたび陽の目をみるまで、絵は長い眠りについたのである。

三哲文庫で当時、絵を見ていた地元の人々はそれが防府市内の富海の海岸だと思っていたらしい。そりゃそうだ。まさかそれが、遠く台湾の風景だなんて思ってもみなかったに違いない。

陳澄波、そしてその家族の苦闘の人生は、近年の台湾で小説化・舞台化などにわかに注目を浴びている。そんな台湾画家の絵が、従来のいわゆる「偉人」らしい武功や戦績があるわけではない先人──マイノリティに心を寄せ、文化と教育、共存を大切に考えていた元・台湾総督との関わりによって「今」のこの世界において日本で発見されたことに、なにか大いなる力とメッセージを感じずにはおられない。

いま遠く台湾の海岸にいるわたしは、眼の前に広がる花蓮の海の深い、ラピスラズリを溶かしたような海原をみている。そうして、時空をこえて発見された《東台湾臨海道路》のことを幾度も思い出しては、その見つかった意味を考えつづけている。

文・写真・イラスト=栖来ひかり

◆◇ 話題の新刊 ◇◆

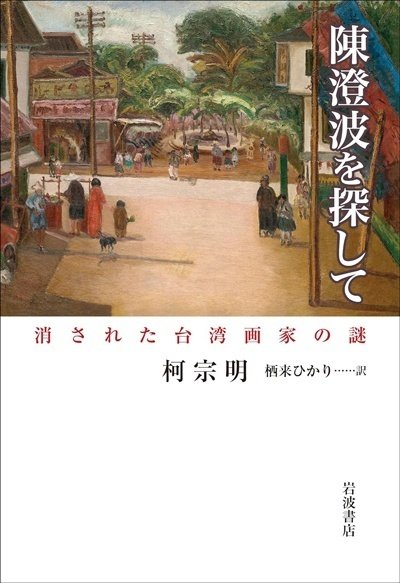

『陳澄波を探して 消された台湾画家の謎』

(柯宗明 著/栖来ひかり 訳)

一九八四年、台北。駆け出しの画家、阿政のもとに奇妙な依頼が持ち込まれた。古い絵画の修復だが、作者は明かせないという。阿政が恋人の新聞記者、方燕と調査に乗り出すと、長い間歴史から抹消されていた画家・陳澄波の存在が浮かびあがり……。日本統治時代の台湾に生まれ、二・二八事件で幕を閉じた苦闘の生涯を描く歴史小説。

栖来ひかり

台湾在住の文筆家・道草者。1976年生まれ、山口県出身。京都市立芸術大学美術学部卒。2006年より台湾在住。台湾に暮らす日日旅の如く新鮮なまなざしを持って、失われていく風景や忘れられた記憶を見つめ、掘り起こし、重層的な台湾の魅力を伝える。著書に『台湾と山口をつなぐ旅』(2017年、西日本出版社)、『時をかける台湾Y字路~記憶のワンダーランドへようこそ』(2019年、図書出版ヘウレーカ)、『日台万華鏡』(2023年、書肆侃侃房)、『台湾りずむ』(2023年、西日本出版社)。

▼連載のフォローをお願いします!

▼栖来ひかりさんのほかの連載を見る

いいなと思ったら応援しよう!