記事一覧

そしてすべてが共感へ〜水城ゆうさんの思い出

2020年7月の終わり。水城ゆうさんからまたピアノのエッセイが届いた。

先月投稿した突拍子もないアイデアを最初にきちんとお話したのは水城ゆうさんだったように思う(もちろん家族やハウスメイト達はそのスタイルが芽を吹く前から見守ってくれていたけれども)。

水城さんと初めて出会ったのは、GEN-Japanが主催する持続可能な社会づくり講座に同じ日程で講師としてアズワン鈴鹿に呼ばれた時のことだった。水

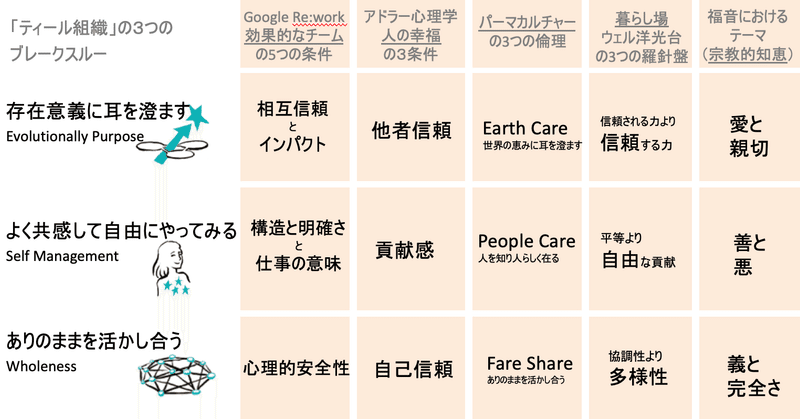

小さなティール 組織 〜贈りあいと共感でなりたつチームの作り方(最終回)

刃を研ぐ – 立ち止まってふりかえる 全6回に分けて投稿を予定している、会社や地域の中のあなたの小さなチームにおける地に足のついた運営論としての「ティール 組織」のお話。最終回の第六回目では、ティール 組織が正しく導入されているかどうかを定期的に自己確認するための問いを取り扱います。感想お待ちしています。

導入は穏健に行なわれているだろうか ティール組織が、会社や組織、人の批判・評論の道具にな

小さなティール 組織 〜贈りあいと共感でなりたつチームの作り方(5)

進化する目的 – 本来性に耳を澄ます全6回に分けて投稿を予定している、会社や地域の中のあなたの小さなチームにおける地に足のついた運営論としての「ティール 組織」のお話。第五回目では、ティール 組織の3つのブレークスルーの三つ目「進化する目的」を取り扱います。理念やコンセンサスに頼らないことで、かえって意義深くなっていくあり方です。感想お待ちしています。

Wikipediaのように制作する。すべて

小さなティール 組織 〜贈りあいと共感でなりたつチームの作り方(4)

ホールネス – ありのままを、活かしあう全6回に分けて投稿を予定している、会社や地域の中のあなたの小さなチームにおける地に足のついた運営論としての「ティール 組織」のお話。第四回目では、ティール 組織の3つのブレークスルーの二つ目「ホールネス」を取り扱います。イメージは生物多様性のある豊かな生態系。トップダウンでもフラットでもない、心理的安全性を育み状況に応じて自在に変化する第三のあり方になります

もっとみるティール組織のよくある誤解

小さなティール 組織シリーズの続きは来週以降に更新しますが、今回は、ティール 組織についてのよくある誤解・見解とそれに対する私の考えを書いてみたいと思います。どうでしょう?ご意見お願いします。

リテラシーの高い知的組織でしか適用できない。また、情報を共有するための情報インフラ(IT)が欠かせない。 議論とコンセンサス(意識共有)ではなく、共感によるため、リテラシーは必要条件ではありません。また、

小さなティール 組織 〜贈りあいと共感でなりたつチームの作り方(3)

セルフマネジメント – よく話して自由にやってみる

全6回に分けて投稿を予定している、会社や地域の中のあなたの小さなチームにおける地に足のついた運営論としての「ティール 組織」のお話。第三回目では、ティール 組織の3つのブレークスルーのひとつ「セルフマネジメント」を取り扱います。これ「各メンバに高い権限を割り振るから、経営感覚と高い責任感を持って自己管理してね」みたいな話じゃぜんぜんじゃないですよ

小さなティール 組織 〜贈りあいと共感でなりたつチームの作り方(2)

組織を再発明する - 農家のように働く 前回から全6回に分けて投稿を予定している、会社や地域の中のあなたの小さなチームにおける地に足のついた運営論としての「ティール 組織」のお話。第二回からは、いよいよ、本編。まずは、前提となるティール 組織の視座を取り扱います。キーワードとして浮かんできた言葉は「農家のように働く」。パーマカルチャーをコンセプトにしたシェアハウスに取り組んできた私ならではでしょ

もっとみる小さなティール 組織 〜贈りあいと共感でなりたつチームの作り方(1)

会社や地域の中のあなたの小さなチームにおける地に足のついた運営論としての「ティール 組織」のお話。職場でも地域でも、自分がチームを持った時にはどこでもこのやり方で進めることができます(一度コツをつかんだらきっと今までの方法には戻れなくなると思います)。指示も納期もノルマも担当も、そして議論さえもいらない。コンセンサスによらないため全体会議もほぼない方法になります。生まれた余力を用いて、あらゆるやり

もっとみる