『絶対悲観主義』

なんだかネガティブな印象のタイトルですよね。だけど、実際は全然そんなことはありませんでした。むしろ笑えます。おすすめです。

何も知らずに本屋で見かけても、私なら手に取らないタイトルですが、noterのタルイタケシさんに紹介されて読んでみました。出会いに感謝です。

実は、本書の著者である楠木建先生の本、はじめて読みました。楠木先生にはすごく親近感があるんですよね、頭髪的に(笑)

それで、「絶対悲観主義」ってなんなの? って話ですよね。

一緒に学びましょう!💪

絶対悲観主義とは

これは「私なりの解釈」なのですが、絶対悲観主義ってこういうことだと感じました。

まず、

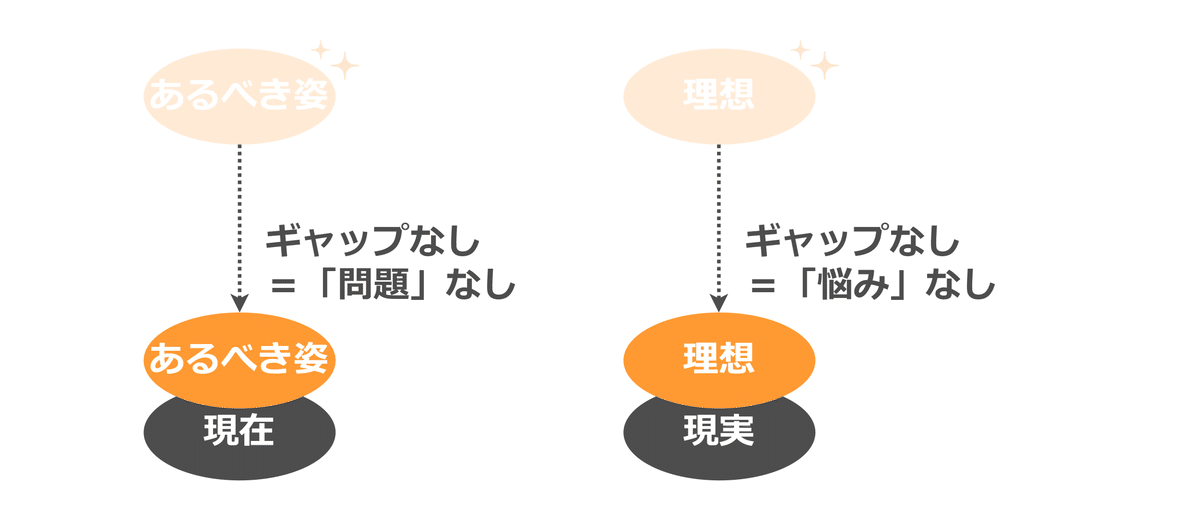

世の中には「ギャップがあるから発生すること」ということが多く存在します。例えば、「問題」とか「悩み」です。

だったら、上を下げてギャップを限りなくゼロにすればいいんじゃね?

というのが「絶対悲観主義」、だと私は理解しました。

ギャップをゼロにすれば、そもそもの「問題」も「悩み」も消えてなくなってしまいますよね?

絶対悲観主義とは、ギャップをなくすように考えること

じゃあ、どうやったらギャップをなくせるのか? というと、

「うまくいくことなんてひとつもない」

「自分の思いどおりになることなんてほとんどない」

と考えるそうです。「ある意味、楽観主義でもある」と先生は書いていますが、なるほどなぁと感じました。

絶対悲観主義には、とってもいいメリットがあります。

それは、「とりかかるまでが早くなる」ということです。

どうせうまくいかないという気持ちだったら、「何も悩む必要なんてないんだから、とっとと行動するよね」ってことです。

先生自身は、わりと「なんでもかんでも絶対悲観主義」らしいのですが、そこまでしなくても、場面次第で「つかえる考え方」だと感じました。

他人との比較

他人との比較は最大級の不幸のひとつ

と、本書でも書かれています。これも、自分が勝手にギャップをつくってしまっているだけなんですよね。

人から出るオーラ

楠木先生は仕事がら、大企業の社長や偉い人とのおつきあいがあるのですが、偉い人にはいろんなタイプのオーラがあるようです。

だけど、つきあいが長くなると、オーラをあまり感じなくなるそうです。

「それって、こういうことかな?」と感じました。

こちらは絶対悲観主義と違って、一般的なギャップを縮める方法ですね。でも、自分では気づかず成長していることもあると思います。

(相手を下げている可能性もあります)

楠木先生の考え方

絶対悲観主義以外の先生の考え方が、本書では紹介されています。私がよいなと感じた考え方を3つ紹介します。

①変革者

新しい制度設計を待たずに自ら動く。変革を待たずに動き出すのが本当の変革者だ。

という話がありました。

私もつい「環境のせい」にしてしまうことが多いので、この本当の変革者は「ありたい姿」ですね(←ギャップ発生w)。

②名言ファイル

楠健先生は、「これは!、と思う名言に出会ったら『名言ファイル』にメモをする」そうです。

これはおもしろいな! と感じました。私もスマホのメモ機能に「名言ファイル」をつくってみました。

③キャリア

キャリアの「事前の計画」なんてものはできない。大切なのは、どの方向へいきたいか、である。

という話がありました。共感します。

そんな考えだから、私は会社のキャリアの書類には「思ってもいないけど、それっぽいこと(怒られないこと)」を書いて終了しています(笑)

楠木ワールド

「昨日も柿ピーを食べた」

「(昔は貧乏だったが)フライドポテトL3個を躊躇なく買って食べられるようになった。だが、食べると若干気持ち悪くなる」

「僕は事業部制を採用していて、僕の中に三つの事業部がある」

などなど、ついつい「つっこみたくなる」文章がちょいちょいあって楽しいのです。

先生のちょっと独特な趣味・趣向の話が本書の中で紹介されているのですが、最後の14章では、

「僕は無趣味な人間でありまして、~」

という出だしではじまるものだから、読者としては「まてまてw」とつっこむこと必至です(笑)。是非本書で体感してほしいです。

まとめ

絶対悲観主義とは、ギャップをなくすように考えること

と、私は考えました。自分なりの解釈や、そのためにどういった行動ができるだろうか? ということが考えやすい本だと感じます。

そうそう。

「絶対悲観主義とはギャップをなくすこと」だと考えた一方で、本書で「ギャップがあることが重要なこと」が一つありました。

楠健先生の他の本も読んでみたくなりました。

本日の学びはここまで。読んでいただき、ありがとうございます!

また来てください。👋

読書期間 2023/11/06-2023/11/19

初版発行 2022/06/20

本書はタルイタケシさんに教えていただきました。ありがとうございます😊

<購入はこちらからどうぞ(楽天アフィリエイト)>

<この記事を書いている「高橋ひろあき」とは?>

いいなと思ったら応援しよう!