FP3級→FP2級 連続独学一発合格 体験記録

有料記事でしたが、まったく売れないので無料にしました(笑)

お金をもらうことの難しさを学べたよい機会になりました!

これを読んで「FP学んでみようかな」と思っていただけたらうれしいです。

2022年1月23日にFP3級を受検、次の試験日である2022年5月22日にはFP2級を受検し、連続かつ独学かつ一発で合格しました。その体験記録です。

びっくりしたんですよ。

たまたま見たFP取得講座の値段です。

・安くて数万

・高いと10万以上

もったいない

たしかに、講座は講座のメリットがあります。

でも、もったいない

不安になるのは「知らないから」です。

「お金について学んでみよう!」

「FPとってみようかな!」

「でも、独学はちょっとムリかな…」

なんて思っていたら、高いお金を払う前に私の体験を知ってみませんか?

あなたの学びへ一歩を踏み出す力になれればうれしいと思い、この体験記録を残します。

一緒に学びましょう!💪

FPって何?何の役に立つの?

FPとは

FP(ファイナンシャル・プランナー)は「お金の専門家」です。

もしかすると、保険の窓口とかで「保険を紹介している人がFP」というイメージがあるかもしれません。保険はFPで学習する内容のほんの一部です。

お金の何を学ぶか

大きく分けて6つの領域を学びます。

①ライフプランニングと資金計画

ライフプランニング、教育資金、住宅ローン、社会保険、年金などを学びます。

②リスクマネジメント

保険全般を学びます。社会保険は①で学ぶので除きます。

③金融資産運用

金融や経済の基本から、債権、株式、投資信託などを学びます。

④タックスプラインニング

税金全般を学びます。

⑤不動産

不動産全般を学びます。

⑥相続・事業継承

相続・贈与、それに関する税金について学びます。

実際、役に立った?

はい。私の場合、

1つ目は、資産運用に興味が持てたことです。実際に株式を買って、資産を増やすことを実践しています。

2つ目は、相続です。学習時期と親が亡くなる時期が重なったので、相続税やら遺産分割の役に立ちました。

3つ目は、税金ですね。なんとなく払っていた税金について学べました。

お金について全般的に学ぶので、今後の人生でもその時々で役に立ってくれるはずです。いま、もしくは、いつかお世話になる知識です。

ほんとうに合格したの?

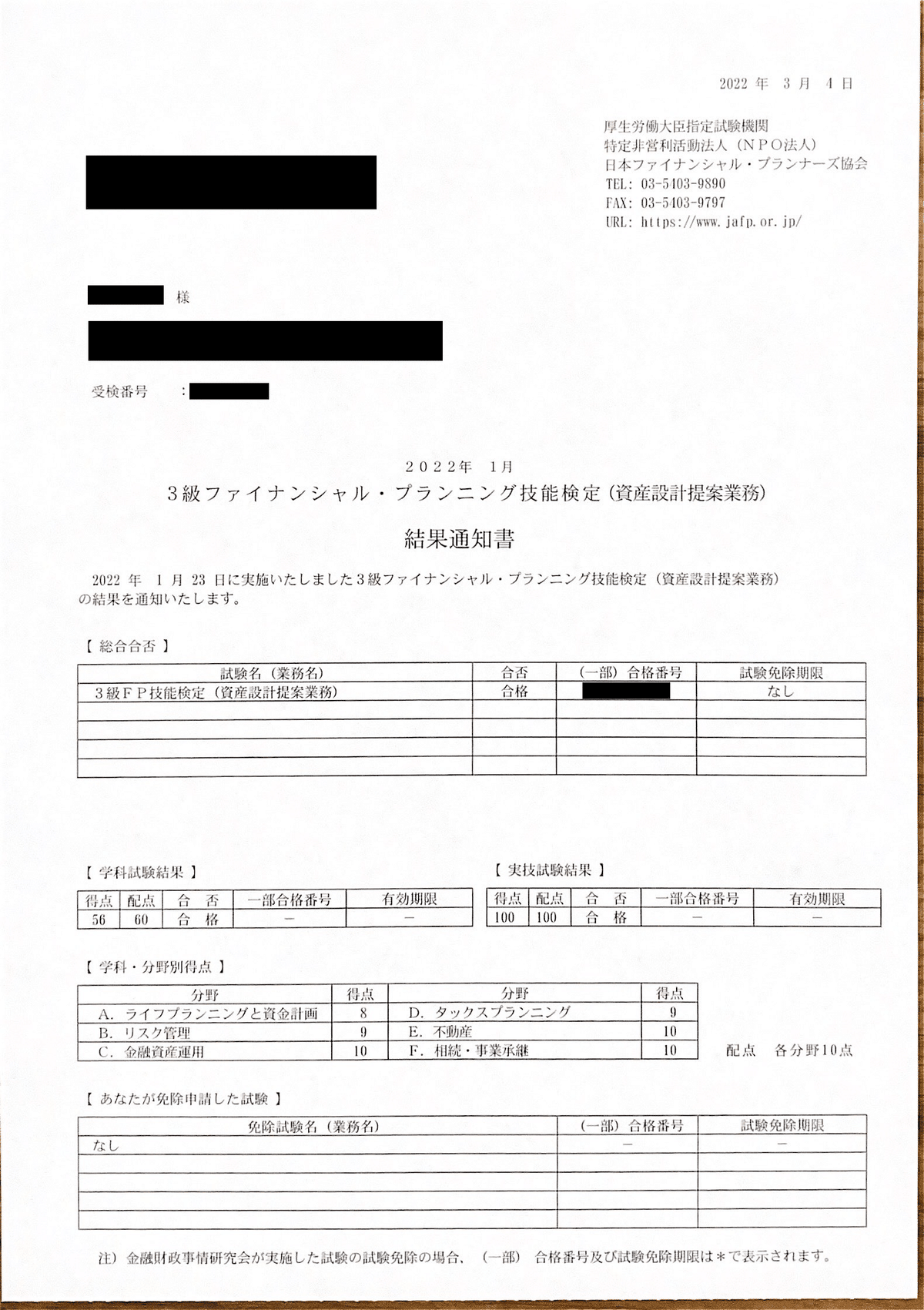

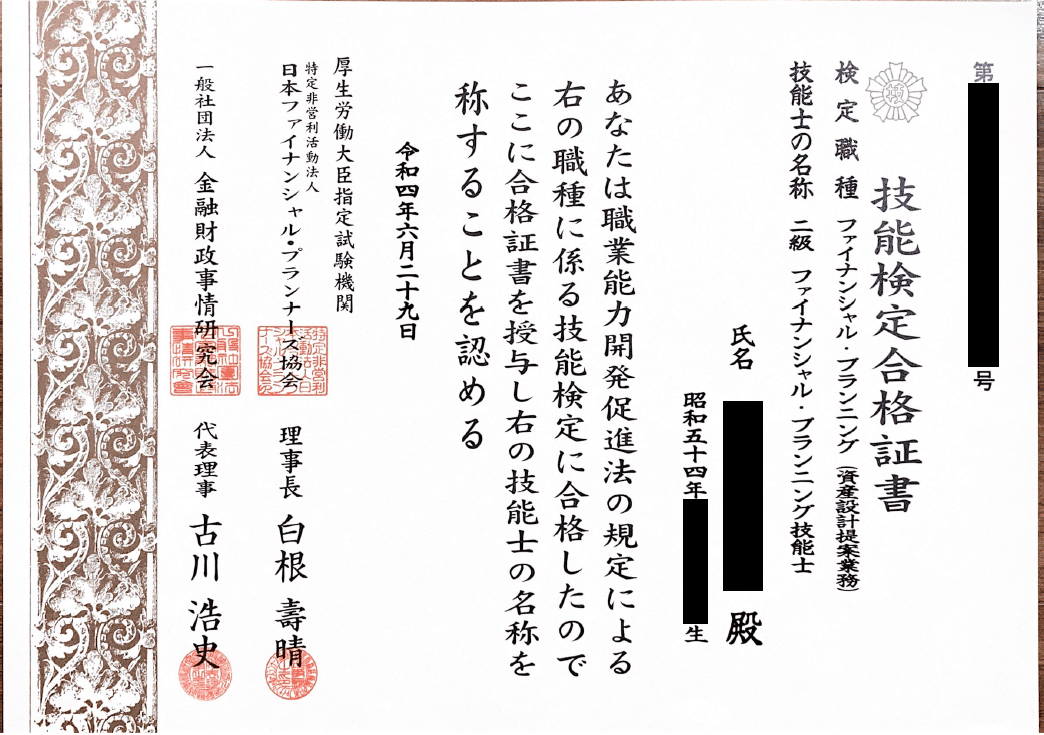

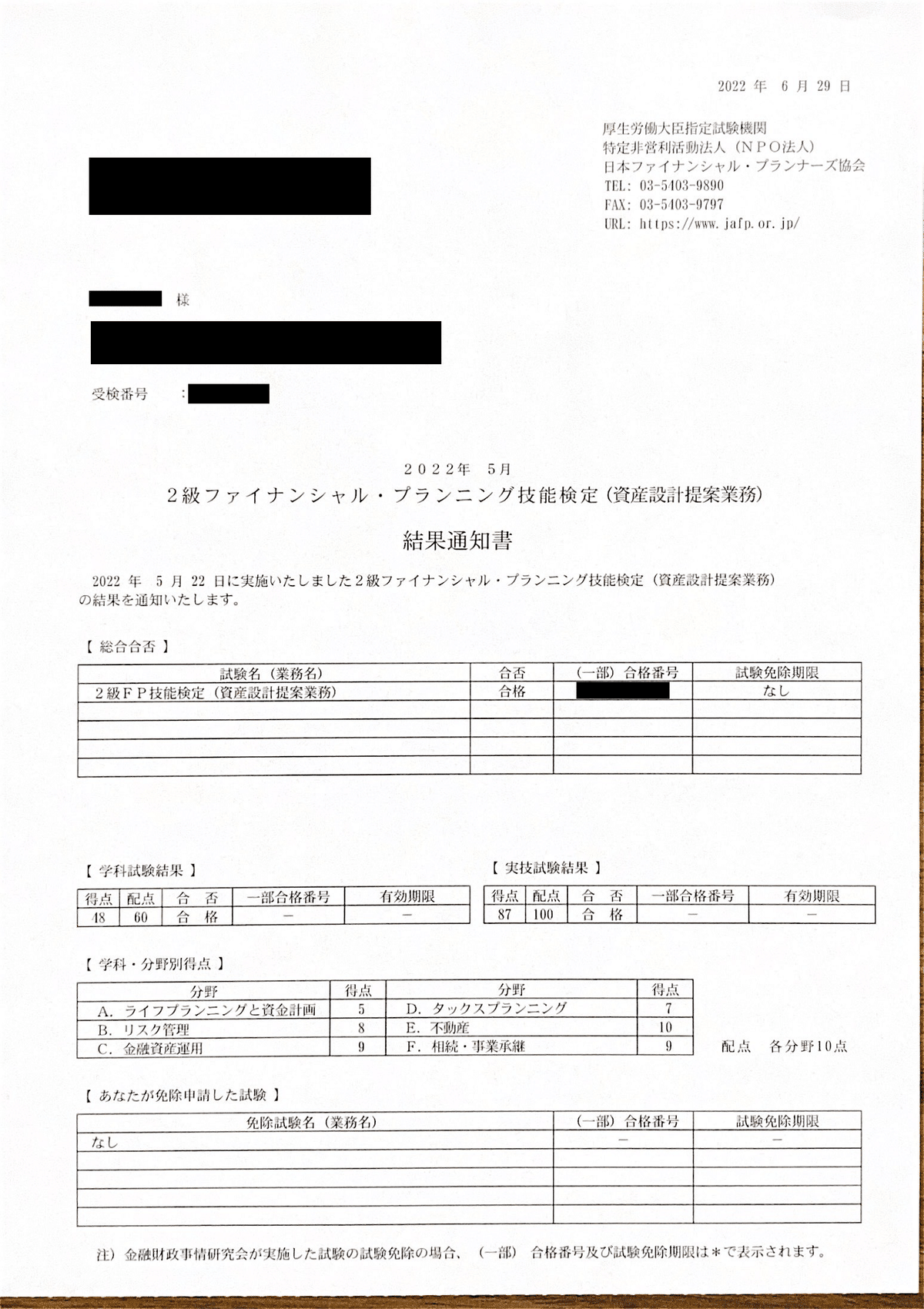

一応「体験記録」なので残しておきます。

3級 学習期間 2021年10/中旬~2022年1月中旬(約3カ月)

学科 56/60点(93%)、実技 100/100点

2級 学習期間 2022年1月中旬~2022年5月中旬(約4カ月)

学科 48/60点(80%)、実技 87/100点

学習時間 平日30分 休日2~3時間

※いずれも日本FP協会(資産設計提案業務)で受検しています。

2級のときは、親の介護・葬儀・埋葬と、大変な時期と重なりましたが、なんとか乗り越えました。直接、合格の報告をできなかったのが残念です。

3級を学ぶなら2級まで取ろう!

どこかのサイトで、「私はファイナンシャル・プランナー(FP)です」と言うには最低限2級まで取ろう、という記事を見ました。

私自身はFPで生きていくつもりはありませんが、「だったら2級までとろう」という気持ちになりました。

で、実際2級まで取ったわけですが、

2級の教科書を読んでいるときに感じたんですよ。

「あれ?2級の教科書に書いてること、3級とほとんど変わらなくない?」

そうなんです。

2級で問われる知識は、3級から分野が増えたり、倍以上の情報量になったりするわけではありません。

体感的には2級の情報量は3級から2割増しでした。

実際、教科書のページ数も2割増しです。

だったら、3級の内容を覚えているうちに2級まで取った方がよくない?

というのが私の提案です。ぜひ検討してみてください。

合格だけなら難しくない

と、私は感じています。

なぜかと言うと、合格ラインが正答率6割だからです。

6割というと半分ちょいです。

ただ、ここで立場を変えて考えてみます。

あなたは、「何かお金についてFPさんに相談したい」、とします。

試験で6割ギリギリ(半分ちょいの理解)で合格した人に相談したいですか?

だから、できれば自分の合格ラインを高く設定して欲しいのです。

私は目標を8割以上としました。ですが、2級の学科がギリギリでした。

目標を達成したとはいえ、ちょっと残念です。

さて、

ここからが体験記録の本番です。

実際に買った参考書や、参考書のポイント、過去問、その他の試験対策、コツ、試験場での注意点などをお伝えします。

全体として、3級と2級両方でつかえる話として説明します。

また、一部において日本FP協会での受検に偏った内容になる場合があります。金財で受検する方はその旨ご了承ください。

なにはともあれ、まずは「目的を決める」

これを決めておかないと、学びが「なんとなく」になり、途中で「別にいっかぁ」と、せっかくはじめた学びを止めてしまいかねません。

たったいま興味を持った方もいらっしゃるでしょう。

学習にとりかかる前にぜひ「決めて」ください。

スゴイ目的でなくてかまいません。大事なのは「決める」ことです。

私の場合

「お金を学ぶ」

これだけです。こんな理由でよいのです。大事なのは「決める」こと。

お金を学ぶ理由は2つありました。

1つ目は、ビジネスパーソンでありながらあまりにお金の知識がないことに気づいたからです。|焦り《 あせり》にも近かったです。

2つ目は、将来起業するときのためです。学びはじめたときは、いつ起業するかは考えていませんでしたが、お金全般は必要な知識だと感じました。

計画を立てよう!

学習時間の目安を知る

一般的には、以下が目安らしいです。(参照サイト)

3級 80~150時間

2級 150~300時間

私の場合、記録をつけていたわけではないのですが、つかえた時間から計算すると、3級100時間、2級120時間程度だったと思われます。

参考ですが、私は記憶力のよい方ではありません。高校の国語系や社会系は赤点近かったです(笑)

FPに関しては覚えるコツがあります。詳細はあとで説明します。

学習時間は個人差が出ると思うので、中間の時間(3級115時間、2級225時間)程度で計画しておいて、やりながら調整するのがよいと思います。

ただ、3級→2級と連続でとる場合は、2級の時間はこれより短く見積もっても大丈夫なはずです。

つかえる時間を確認する

学習につかえる時間は、平日、休日、でどれくらいありますか?

それを計算すれば「いつ受検できるか」の日程が見えてきますね。

え?学習につかえる時間がない?

なければつくりましょう。

通勤時間、寝る前の30分、など、一度に長時間を確保する必要はありませんよ。私も平日は30分だけでした。

これを機会にムダ時間を削減するのも手です。ぼ~っとTVやYouTube、SNSを見ている時間、削れませんか?

習慣化してしまえば、受検後も自分の人生のためにつかえます!

私は、会社に早く出勤して30分間を学びの時間にあてています。もう30分はnoteを見てます😊。すぐに疲れるので、学習ばっかりでもないです。

試験日程を確認して受検日と受検申請日を決める

【日本FP協会の場合のみ】

試験日程は、日本FP協会のサイトで確認できます。

さきほど計算した「いつ受検できるか」の日程に近い日で決めちゃいましょう!

受検申請期間に注意してください!

うっかり過ぎてしまうと、次の申請期間まで約4カ月待つことになります。

「この日に申し込むぞ」と候補日を複数決めてスケジュールに入れておくのをオススメします。スケジュールに追記してください。いまッ!

申し込みはネットで簡単にできますよ。

参考書を買おう!

さて、試験日も決まったことですし、早速参考書を買いましょう。

参考書は『みんなが欲しかった!FPの○○』一択でOKです。

教科書1冊と問題集1冊を購入ください。

売上No.1は、安心材料だと思います。

Amazonのリンクを貼っておきますが、好きな書店でご購入ください。

私は楽天で買いました。

法改正もあるので、最新版で買ってくださいね!

<3級> ※最新版か確認ください

<2級> ※最新版か確認ください

過去問とか予想模試は、いらないの?

「よく一緒に購入されている商品」として、『直前予想模試』みたいなのが出てきて「これも要るのかな?」と迷うかもしれませんが、

不要です。

過去問と解答は公開されているんです。詳細はあとで説明します。

電卓を準備しよう!

電卓は試験に持っていけます。

問題を解く際に使用しますのでなければ購入しましょう。

試験場に持っていける電卓は、機能に制限があるので注意してください。

すでに持っているものが対応していればそれでOKです。

制限は、日本FP協会の試験要綱に書いてあります。転記します。

1)計算機(電卓)は、次の各条件に該当する場合のみ使用を認めます。計算機が使用禁止計算機に該当する場合、計算機をしまっていただくなど 試験監督者が使用不可の措置をとることがあります。また、ケースによっては受検を無効とさせていただく場合もあります。

イ.電源内蔵のもの(そろばん不可)

ロ.演算機能のみを有するもの。

※使用可………√・%・定数計算、消費税に係る税込・税抜、売上に係る原価(MD)・売上・売価(MU)・利益率、日数・時間計算、 マルチ換算についてのキー、メモリー(M)機能(計算結果を1つだけ記録できるものに限る)、GTキーのあるもの。

※使用不可……関数機能〔Σ(シグマ)・log等〕・ローン計算・複利計算・紙に記録する機能、音〔タッチ音・音階・音声等〕を発する機能、 プログラム(計算式)の入力(登録)機能、計算過程をさかのぼって確認できる機能等を有するもの。

ハ.数値を表示する部分がおおむね水平で、文字表示領域が1行であるもの。

ニ.外形寸法がおおむね26㎝×18㎝の大きさを超えないもの。

2)計算機は故障に備えて複数台、持参できますが、一度に使用が可能な台数は1台限りです。使用する計算機以外は、カバン等へしまってください。

※試験中の計算機の交換につきましては、試験監督者の許可が必要となります。

3)試験会場での計算機の貸出しは行いません。

私は、「FP試験 つかえる 電卓」などでネットで調べたものを買いました。

参考書の進め方

さきほど購入した『みんなが欲しかった!FPの教科書』、すっごい親切なんですよ。

教科書の巻頭の方に「効果的な学習の進め方」というページがあるんです。

この通りに進めればOKです。私もそうしました。

ざっくり説明すると、

・教科書と問題集を交互に進めよう。

・最低2周やろう。

ということです。私も2周しましたが、3周目については理解度に応じて、全部/部分的に見直すか、やらないか調整してください。

過去問に時間を要するので、教科書と問題集はさっさと終わらせるのがオススメです。

あと、問題集に過去問が1回分収録されていますが、あとで説明する過去問で解くので、この問題集でやらなくてもOKです。

学習のコツ ①過去の記憶とつなげる

何かを記憶するときに汎用的につかえるスキルですが、

自分の過去の記憶とつなげると覚えやすくなります。

例えばこんな経験です。

・住宅ローンを借りた

・親が介護保険のサービスを受けた

・雇用保険の給付を受けた

・親が公的年金を受給している

・企業型確定拠出年金に加入している

・iDeCoに興味がある

・簿記を学んだ

・保険に加入していて見直しもした

・火災保険、地震保険に加入している

・国債を買った

・株をはじめた

・投資信託をはじめた

・つみたてNISAをはじめた

・給与所得がある

・会社員として所得税を払っている

・年末調整で各種控除を受けている

・住宅ローン控除を受けている

・確定申告したことがある

・源泉徴収票をもらっている

・住民税を払っている

・消費税を払っている

・不動産登記をしたことがある

・不動産を売買したことがある

・マンションに住んでいる

・固定資産税を払っている

・相続をした

これらは私の経験の一部です。これらとつなげると、とても覚えやすかったです。もともと持っていた知識もありました。

40年も生きているとそれなりにお金について経験しているものです。その点、FP試験は年をとって経験が多いと有利かなと思います。

そうなると、若い人(10代~20代)は新しい知識ばかりで苦しいかもしれません。

経験とむすびつかない内容は、次の「自分事化」で覚えましょう。

学習のコツ ②自分事化

これが非常に重要です。

この記事で特に伝えたかったことの一つです。

体験もなく、なじみのない知識は覚えにくいものです。

そこで、知らない知識は「将来つかう知識だ」と自分事化して学んでみてください。できるだけ興味・関心を持つのです。

私の場合、例えば「介護保険」や「相続」は、親のことでつかうのが目の前に見えていたので、すんなり自分事化できました。

とはいえ、すべてに関心を持つのも難しいです。

私も、どうしても関心が向かない分野がいくつか残りました。

そんなときは、普段の生活の中で工夫してみるのはどうでしょうか?

例えば、「○○(苦手な分野)って知ってます?(やってます?)」と、普段の雑談の中に入れてしまうのもいいと思います。

参考書のポイント 全般

赤字の数字

「赤シート」で消える赤字の数字は、できるだけ覚えてください。

ですが、問題なのは、「全部重要というわけでもない」というところです。

ここは、過去問に慣れて「この数字は覚えるべきだな」と感覚的に優先順位をつけてもらうしかないと思います。

赤字だけど、まったく出てこない数字もあります。

なので、教科書をはじめて読むときは、やたらと覚えよう覚えようとせず、さらっと目を通すくらいがちょうどいいと思います。

いやらしいのは、過去問で1~2回しか出てこず、かつ覚えづらい数字ですね。私は、優先度は下げつつ、余裕があったら覚える感じにしました。

※ちなみに、私は赤シートは使いませんでした。外で本を開いていると落とすし邪魔なので、すぐに捨てました(笑)

参考書のポイント ①ライフプランニングと資金計画

キャッシュフロー表

これは実技で毎回出るサービス問題です。

難しいパターンやひっかけのようなこともないはずなので、確実に点をとってください。

このように毎回出る問題は確実に点を取りましょう。

6つの係数

これも毎回出るサービス問題です。

終価係数、現価係数、年金終価係数、減債基金係数、資本回収係数、年金現価係数…どれがどれ?と最初は戸惑いました。

私は「○○係数の○○は"?(問題で問われている値)"のこと」と覚えました。

雇用保険

会社員なら「いま辞めたらどうなる?」と、自分事化しやすいと思います。

「自己都合で退職するなら、2年で辞めようが8年で辞めようが、90日しか給付されない」「10年いても120日かぁ」とか。

「待機期間は、7日間+2カ月の給付制限。けっこう長いなぁ」とか。

特別支給の老齢厚生年金

くせものです。

説明のページ数が多い割には重要度は低い気がします。

「親が対象だった」人は多いかもしれませんが、自分が対象ではない人がほとんどだと思うので自分事化もしずらいですね。

公的年金の併給調整

併給の組合せが最後まで覚えられませんでした。

たまに出るので困りました。

確定拠出年金の上限額

覚えづらい数字が並びます。

そこそこの頻度で出てくるのでやっかいです。

自分が勤めている会社でも入っているので身近なはずなのですが、「いかにこれまで自分がお金に関心をもてていなかったか」を痛感した部分です。

なので、

自分ならどこが当てはまるか?をベースに覚えていくのがよいと思います。

自営業者のための年金制度

これもちょいちょい出てきます。

もともと自営業の方は簡単かもしれませんね。会社員なら、「自営業になったら」視点で覚えてはどうでしょうか?

と言いつつ、なかなか覚えられなかったのが正直な部分です💦

参考書のポイント ②リスクマネジメント

保険は身近だと思います。

なので、②リスクマネジメントは全体を通して覚えやすいのではないかと思います。

「これまで、言われるがままに保険に入っていた」なんて人も含め、保険の見直しを兼ねて学ぶのがオススメです。

図で覚えると勘違いする

逓増定期保険と逓減定期保険という保険があります。

この階段状の図のイメージだけで覚えていると、保険料が階段状なのかと勘違いする人がいます。そう、私です(笑)

図解をやっているので、なんだか教訓のようなものを得た気がします。

私が入っている保険

ここの冒頭で説明したとおり、②リスクマネジメントは比較的覚えやすいと思うので、あまり言うことがないです💦

代わりと言ってはなんですが、私が入っている保険、解約した保険、入らない保険の理由を紹介します。

(1)収入保障保険

「私が働けなくなったら…」に対応する保険です。

月3,000円程度の保険料で月額20万円が払われます。他に公的年金ももらえるので、十分な保障です。

期間としては、末っ子が18歳になるまでを設定しています。

タバコを吸っていない場合は、保険料が安くなる契約です。

(2)個人年金保険

年金への不安+貯蓄+税金対策で加入しています。

あとで説明する理由で解約してもいいかなと思っている保険の一つです。

(3)火災保険+地震保険+個人賠償責任保険

たいした家財は置かないようにしているので、家財に対する補償を抑えています。地震も30%の念のためレベルです。

一方で、個人賠償責任保険は重要視しています。私も子どもも何するかわかりませんからね(笑)

(4)ガン保険

私も妻も親族をガンで亡くしているので、「私はガンになる」前提で入っています。

「ガン診断されれば○○万(何度でも)」のみで、入院保障などはないシンプルなタイプです。

死ぬまでに2回診断されればトントンくらいなので、微妙っちゃ微妙です(笑)。

(-)学資保険

貯蓄の意味で入っていましたがお金を学んだことをきっかけに解約しました。

同じ理由で個人年金保険も解約していいかなと思っています。

(-)自動車保険

自動車持っていません(笑)

(-)生命保険

「私が死んじゃったら…」に対応する保険は必要です。

ただし、一括で保険金がドカっと入ると残された家族はうまく使えないと思うので、毎月支払われるタイプの収入保障保険に入っています。

(-)医療保険

不要と考えています。もちろん、何かあったときの蓄えはしてあります。

参考書のポイント ③金融資産運用

ここもせっかくFPを学ぶのであれば、興味・関心を持って学んで欲しい分野ですね。

金利の変動要因

景気⤴なら、物価⤴なら、海外金利⤴なら、国内金利は⤴?⤵?

を覚えていくところです。

教科書にも覚え方が書いてあるのですが、自分なりのストーリーで覚えるのがいいと思います。

例えば、「今はデフレだから物価は⤵、だから金利も⤵だよね。ということは、逆だと、物価⤴が金利⤴になる。」とか。

まさに今だと、「アメリカは物価が⤴で、金利⤴につながってるな。」とか。

今じゃなくても、「あのときは○○だった」と、過去を思い出しながらの記憶でもいいと思います。

債権の利回り計算

よく出る問題です。

一方で、「応募者利回り」「最終利回り」「所有期間利回り」と、似たような式が出てきてわかりづらいですね。

式は所有期間利回りだけ覚えればOKです。

どういうことか?

購入価格は、購入という意味で応募者利回りの発行価格(例えば98円で買った)と同じですよね。

所有期間は、応募者利回りの償還期間、最終利回りの残存期間と同じです。どちらも結局は所有している期間ですよね。

売却価格は、応募者利回り/最終利回りでは額面(100円)になりますが、いくらで売ったか?という意味では同じです。

というわけで、所有期間利回りだけ覚えればOKなのです。(と考えました)

株式を知る

興味を持つにはちょっと内容は薄いかもしれませんね。

日経平均株価は誰でも知っていると思いますが、日経225(225銘柄のみ)という言い方は意外と知らない人も多いかもしれません。

じゃあ、東証1部の全銘柄を反映した指数は何か?というとTOPIXですね。

2022年4月から、東証が1部/2部/マザーズ/JASDAQからプライム/スタンダード/グロースに変わりました。

「覚えるだけ」という立場だと、変化は迷惑な話ですが、興味を持てば見え方が変わってくると思います。

PER、PBR、ROEなどの指標も、知ってから株を見ると見え方が変わってくると思います。参考)トヨタ自動車

投資信託を知る

会社の確定拠出年金では、自分で運用しなくてはいけないのですが、「よくわからないから元本確保型の商品を選んでいた」んですよね。

インデックスとかアクティブとか、ブルとかベアとか、ETFとかJ-REITとか、なんのこっちゃって感じ、でした。

・会社の確定拠出年金の運用先変えようかな?

・つみたてNISAはじめようかな?

と、行動のきっかけになる分野ですね。

デリバティブ取引

一方で、こちらは興味の持ちづらかったところです。

先物取引とか、なんとなく怖いイメージがあって、逆に興味を持たないように無意識的に反応していたのかもしれません(笑)

NISA

NISA=「つみたてNISA」のイメージが強いかなと思います。

でも、「一般NISA」「つみたてNISA」「ジュニアNISA」があることが知れましたね。特に子どもがいるとジュニアNISAにも興味が持てると思います。

NISAは2024年に新しくなるので、まだはじめていない人は、いまのうちから興味を持ってはじめるのがいいかなと思います。

参考書のポイント ④タックスプラインニング

「税金」という身近なのにあまりよくわかっていないことを知るチャンスです。

身近なこともあって比較的覚えやすい印象です。ただし、数字と数式がたくさん出てくるので優先順位付けが重要になってきます。

減価償却

FPの試験には定額法しか出てこない。

と思っていたのですが、定率法も出てきます。(本番試験で出た💦)

思い込みは怖いですね。

簿記を学んでいれば、余裕だったかもしれません。

私はFP→簿記の順番で取得しているので、「先に簿記やってた方がよかったかなぁ」と思うことがしばしばあります(笑)

青色申告

これを学ぶ前は、「確定申告の時期に聞く白とか青とかなんだろう?」と思いつつスルーしていました。

事業をはじめたら、控除はMAX65万で受けたいですね。

ところで、

教科書にちょこちょこ出てくる「覚え方」は大変お世話になりました。

ここで言うと「不事山(ふじさん)は青い」です。

法人税

知っている人から見たらなんてことないことでしょうが、会計上の利益と税法上の利益の違いはなかなかやっかいでした。

会計上の利益 = 収益 - 費用

税法上の利益 = 益金 - 損金

関連して、益金参入、損金不算入、益金不算入、損金算入が出てきます。

これ、簿記でも出てくるんですよね。FPで学んだことが他の資格でも活かせるのはいいですね。

参考書のポイント ⑤不動産

これまでの人生での経験の有無が大きく出る分野かなと感じました。

例えば、

・解約手付

・不動産取引(媒介契約)

・区分所有法

などは、もともと知っていたので楽でした。

土地の価格の評価割合

固定資産税評価額は70%、相続税評価額(路線価)は80%、というのがよく出ます。

「相続税は、払う人が金持ちだから多く取れる。→だから多い方の80%。」

という、完全にイメージだけの覚え方をしていました(笑)

一方で、基準日は覚えにくかったです。基準値標準価格が7/1なだけなんですけどね。

おそらく、公表日の時期とごっちゃになって覚えづらかったのだと思います。でも、公表日が試験に出た記憶はないんですよね(重要度低いかも)。

参考書のポイント ⑥相続・事業継承

お世話になる瞬間は短いかもしれないけど、自分事化してしっかり学んで欲しい分野です。

ここについては、参考書のポイントというよりは、自分の経験や考えをおり交ぜながら話をします。

相続について学んだことはアウトプットして欲しい

相続に関しては、自分の中だけでなっとくして終わらせるともったいないです。ぜひアウトプットしてみてください。

別の言い方をすると、アウトプットを前提に学んでみてください。

(1)親に話す

いきなり「あなたが死んだらこうなります」と話しだすと、びっくりされる(下手すると怒られる💦)かもしれません。

が、大事なことなのでタイミングを見て話してみて欲しいです。

私の場合、末期ガンだった父が「持っている株が(私に苦労をかけるから)心配だ」と話していたので、

・株も相続可能

・相続時の評価額

について直接説明できました。

(2)兄弟姉妹に話す

親が亡くなった場合、我が家ではどうなるか?

という視点で話をするとよいと思います。事前相談に近いですね。これをやっておくと実際に親が亡くなったときにスムーズになると期待できます。

実際、私の場合も父が亡くなって家の片づけをしている中で相続の話をしておきました。話自体は一瞬で終わりました。

(3)自分の配偶者、子どもに話す

私はやっていませんが、配偶者や子どもに話すのもいいと思います。

話さないまでも、実際に計算してみるのはやっておいて損はないでしょう。

私も、50歳を過ぎたころには家族に話した方がいいかなと思っています。

入っている保険、株、持っている口座などの情報も話しておいた方がいいでしょうね。いや、これは普段から知らせた方がいいかな。

遺言

私の場合、親は遺言を残していませんでした。

家族構成がシンプル(兄妹2人のみ)ということもあり、遺言がなくても苦労はありませんでした。

いや、契約書のない借家だけは苦労したな…

みなさんが「相続」を学んで、「うちの場合はあった方がいいぞ」と感じたら、

・遺言をつくってあるか親に確認する

・なければつくるようにお願いする

などの具体的な行動をとることをオススメします。もちろん、親との関係性などを考慮する必要もありますが。

相続税

私の場合は、余裕で基礎控除以内だったので、ここの知識にお世話になることはありませんでした。

相続税を払うくらいのお金持ちをうらやましいと思う反面、楽できてよかったと思っています。

なので、できれば相続税の申告が不要になるように事前対策しておくことをオススメします。

ちなみに、教科書には節税対策も紹介されていますよ。節税は脱税ではありません(笑)

贈与税

相続税が発生しそうな場合は、元気なうちに贈与税が発生しない範囲(110万以内)で贈与するのも手ですね。

「元気なうちに」というのは、贈与税の発生しない110万以内でも、相続開始前3年以内の贈与は生前贈与加算されてしまうから。

私が元気なうちに、相続税が発生するくらいの金持ちになって、妻や子に毎年、贈与税が発生しない範囲で贈与するのがちょっとした夢です(笑)

贈与税の非課税制度

これも相続税対策で利用したい制度ですね。

・住宅取得資金

・教育資金

・結婚・子育て資金

というイベントごとに親に「税金対策だから!」と贈与をしてもらうチャンスです(笑)

逆に親の立場だと、これを渡せるくらいになりたいものです。

FP試験とは関係ないけど

残された人ができるだけ苦労しないように準備する

という視点がすごく大事です。

私の場合、相続人が私と妹の二人だけというシンプルなケースだったとはいえ、手続き関係は時間もかかるし、苦労しました。

極力、残された人が苦労しないように親に依頼する。自分自身も配偶者や子ども達に苦労させないように準備したいですね。

この詳細は、別途アウトプットします。

過去問を解く ①はじめに

教科書と問題集を1周終わらせたら、過去問の挑戦をはじめましょう。

過去問をやる際は、時間をはかってください。プレッシャーになりますが、本番のプレッシャーと比べたら楽なものです。

過去問を解く ②過去問はどこ?

日本FP協会のサイトに問題と解答が普通にアップされています。

2020年5月の試験が中止だったので、例年であれば過去何回分アップされているのかはわかりません。

ただし、少なくとも過去6回分アップされているのは間違いないです。

なお、学科試験は日本FP協会、金財どちらも同じ内容です。

実技試験については、【日本FP協会の場合のみ】の情報となります。

ただし、金財もサイトに過去問がアップされているようです。

ちなみに、紹介した教科書には、過去問が日本FP協会のサイトにアップされていることは書いてありません。

自分の出版社の本を買って欲しいだろうから当然っちゃ当然ですね😊

過去問を解く ③過去問はどれをやる?

日本FP協会にアップされている回数分(最低6回分)を全部やりましょう。

理由は以下です。

①回によって自分にとっての難易度に偏りがあることを知る。

②自分の不得意分野を見極める。

③毎回出る問題を見極め、慣れる。

④とにかく慣れて解答スピードをあげる。

補足します。

他の回では80%以上正答できるのに、ある回だけ70%いかなかった。ということが私にもありました。それが①のことです。

そういう回もあるのだと気づけば、「もう少ししっかり学んでおこう」という気持ちにつながると思います。

②はそのままですね。どうしても覚えづらい分野というのはあります。そこを重点的に学ぶか、捨ててしまうかはお任せします。

苦しいのに無理して数字を覚える必要はないと思います。「数字はあそこに書いてある」ことがわかっていれば実用上は問題ないですよね?

③は、特に実技問題です。2~3回分解いてみると、「あれ?この問題毎回出るぞ?」ということに気がつくはずです。

毎回出る問題はサービス問題だと思ってスピーディかつ確実に点を取れるようにしてください。

④もそのままですね。特に2級は時間が足りないので慣れることは必須です。

繰り返しになりますが、時間ははかりましょう。回を繰り返すごとにスピードアップするので自信にもつながりますよ。

過去問を解く ④過去問挑戦日の調整

最低6回分を全部やるので、かなり時間を要します。

ちなみに、試験時間は以下です。

3級 学科120分 実技60分

2級 学科120分 実技90分

※学科と実技の間は昼休憩がある

(1)試験をやる

(2)結果を確認する

(3)間違った問題、気になった問題を確認する

とやっていると、試験時間以上に時間を使います。

特に2級は集中力もつかうのでかなり疲れます。私も、一日で学科+実技をやったのは1回分しかなかったように思います。

「休日は過去問をやる!」と決めるなど、過去問挑戦日はうまく調整ください。

過去問挑戦日もスケジュールに組み込んでしまった方がよいかもしれませんね。

過去問を解く ⑤過去問は何周やる?

お伝えしたとおり、過去6回分を一通りやるだけでも、かなりの時間を要するので全部やるのは1回でよいと思います。

もちろん、試験日まで余裕のある人や自信をつけたい人は何度でもやってください😊

ただし、

1回目にやったときに、

・迷った問題

・間違った問題

については、もう一度だけやっておいてください。

正解できたら自信につながりますし、

また間違ったら次は大丈夫ですよね?

過去問を解く ⑥過去問の注意点

(1)法改正に気を付ける。

「あれ?この数値おかしくない?」ということに気がつくかもしれません。しっかり学べている証拠ですね!

過去の数値で覚えないように気をつけてください。

(2)ひっかけに気をつける。

「毎回出る問題があるよ」と説明しました。

出題者が意図しているのかわかりませんが、「毎回出ることを知っている人向けのひっかけ」が入っている場合があります(笑)

これも、回数を重ねると「あ~、これのことね」と気がつくと思います。

(3)悪い意味で慣れすぎない。

慣れすぎると、ついついある計算をすっ飛ばしたり、注意書き部分を読み飛ばしたりするミスがおきます。実際、よくやらかしました💦

わかっている問題も毎回注意深くあたってください!

過去問を解く ⑦解説サイト

日本FP協会のサイトに解答もアップされていますが、解答しかアップされていません(笑)。つまり、解説がないのです。

そこで、過去問解説サイトの出番です。

私がお世話になったのは以下のサイトです。

3級のときは存在を知らなかったのでつかいませんでした。

他にも解説サイトはあるのですが、比較などはしていません。こちらのサイトの解説で十分だと感じました。

<3級>

<2級>

ぜ~んぶ解説を読んでいると時間がもったいないので、

・迷った問題(気になった問題)

・間違った問題

だけ確認すればよいです。

過去問を解く ⑧解答用紙の工夫

過去問の解答を「紙に書いて丸つけ」をしていると時間がかかります。

特に、得点率の計算がめんどくさいです。

私はエクセルを使って簡略化しました。

<学科>

解答はC列に書きます。B列に何かしらの文字を入れると間違いとしてカウントして正答率を出す簡単なしくみです。

問題番号が黄色いのは、気になった問題です。解いている途中で黄色くしておいて、解き終わったあとに解説サイトでチェックしました。

<実技>

2級の実技は、1問で複数解答があります。

例えば○✖問題が4問含まれる場合は、その1つ1つに得点があります。

ですが、実際の点の配分は公開されておらず、計算もめんどうなので、どれか間違えたらその問題は✖、と厳しいルールにしました。

この厳しいルールで80%取れれば、実際は80点を大きく超える得点になりますよ。

2級対策

【2級のみ】

スピードをあげる!

2級は、問題を解くスピードを要求されます。

つまり、時間が足りないです。

私の場合、本番の試験時は以下のような感じでした。

学科(120分)

一通り解き終わって、心配なところだけ見直しができるくらい。

実技(90分)

ギリギリ解き終わるくらい。

試験場で回りの雰囲気を感じとると、早い人だと数10分の余裕があり、遅い人は終了間際にあわてて埋める行動をしていました。

そう考えると、私は中間のスピードかちょっと遅いくらいかもしれません。

しつこいですが、過去問をしっかりやって解答スピードをあげましょう。

8割の壁

3級の場合は、やればやるだけ知識も増え、ミスも減ることで正答率が上がり、実技では満点を取ることが可能だと思います。

学科はよくわからない問題が出るので、満点を取るには若干運任せ要素が出るかなと思います。

私の場合、

2級は、過去問をやりはじめて早々に得点が頭打ちになりました。それが8割です。結局、過去問で9割以上の得点率を出したことはありませんでした。

頭打ちになった段階で過去問を解くのをやめる。というのは、時間を有効に使うために、考えてもよいかもしれませんね。

それでも続ければ「本番でも8割はとれる(確実に合格)」という自信につながります。

受検時の注意

受検時の注意として、以下を確認しておいてください。

内容は変更になる可能性もあるので、受検票をしっかり確認ください。

①電卓

「電卓を準備しよう!」で説明した電卓を、問題を解く際につかっていますね?それを持っていってください。

心配であれば予備も持っていって大丈夫です。ただし、机に出せるのは1台だけです。

②筆記用具

日商簿記の試験を受けていると「筆記用具は会場で借りるもの」と思うかもしれませんが、会場では基本的に貸してくれません。

「HBの鉛筆又はシャープペンシル、消しゴム」です。

予備含めて机の上に置いておくのがよいですね。

会場担当者に、消しゴムや、シャーペンの芯ケースをチェックされることがあります。(不正をしていないかのチェック)

そんなことをされても、イラっとしないで「お仕事ご苦労さまです」と心の中で伝えてリラックスしてください😊

③腕時計

必ず持っていきましょう。

「時計くらい会場についてるでしょ?」

と思ってしまいますが、時計のない会場もあります。

普段、腕時計をつけない私は、持っていかずに時間がわからずかなり困りました。

3級のときは会場についていたので、「普通ついてるよね」と思い込んでしまったのです。2級で時計なしはかなり焦りました💦

なお、「音の出るもの、通信機能を有するものは不可」です。

④飲み物

日本FP協会の試験要綱だと原則禁止になっています。

私が3級と2級を受検したときはOKでした。受検票に持ち込み可かどうか書いてあると思うので確認して従ってください。

なお、

私が受検したときは「中身が見えること」という制限がありました。

普通のペットボトル飲料なら問題なしでした。

にもかかわらず、水筒(中身が見えない)をもってきて注意され、カバンにしまわされていた方がいっぱいいました。

受検中の注意

あとで自己採点するために、問題用紙にも解答を書いておきましょう。

問題用紙は持って帰れます。

「時間があれば見直しましょう」とか、一般的な試験でも言えることは言わなくても大丈夫ですよね?

3級の学科は見直しをしてもかなり余裕があると思うので、早めに昼食に出てリラックスするのがいいですね。

受検後にすること

解答は試験日中にアップされます!

(過去問がアップされているページと同じところです)

が、

疲れていると思うので、落ちついたタイミングで確認ください。

自己採点で合格が確認できたら、あとは結果通知を待つだけですね。

一応、合格発表日以降はネット上で合否を確認することができます。

受検の翌日からはじめること

え?試験が終わって、自己採点もやったら終わりじゃないの?

実は終わりじゃないんです。

FP3級を受検したあなた。

次はFP2級の学習をはじめましょう!

FP2級を受検したあなた。

次は新しい学びをはじめましょう!

お金つながりで日商簿記なんてどうですか?私はFP2級受検後に日商簿記3級の学習をはじめました。(現在は日商簿記2級を学び中)

もちろん、本を読んだり、他の資格でもOK!

せっかく学びを習慣化したのです。その時間を有効利用しないと、

もったいない

ですよ。

さいごに

学びへ一歩を踏み出す力になれましたでしょうか?

なんだかやる気を失ったときは、

最初に設定した「何のために学ぶのか(目的)」を思い出してください。

私ができるのはここまでです。

あとは、みなさんがご自身の力で進んでください。応援しています。

また来てください。👋

この記事を書いている「高橋ひろあき」とは?

初有料記事感想

・せっかくの体験

・ほとんどの人は興味がないだろう学び(興味持って欲しいけど)

・でも、一部の人にとっては有用(だといいな)

ということで、夏休みを利用して、

FP3級とFP2級の受検を題材に、はじめて有料記事をつくってみました。

まず、1万字以上の記事は大変ですね。普段は1投稿2,000字前後です。

あと、どこまで盛り込めばいいか?も悩みます。

結果的には、16,000文字程度になり、普段のアウトプットの8回分程度のボリュームになりました。疲れる💦

有料記事で公開後、(無料部分もそこそこあるので)みなさんからスキをつけていただけるのですが、売り上げはゼロでした。

そんなわけで、有料記事で稼ぐのは向いていないことがわかりました(笑)

「やってみたわかった」

これが重要ですね!

いいなと思ったら応援しよう!