タイコウチのすむ池

下の前回の記事の続きです。

山梨県の水生昆虫採集。

最後にもう一つ、別の池に行きました。

そこには、ナミゲンゴロウやミズカマキリ、タマガムシ、セマルガムシ、マツモムシ、いろいろなヤゴがすんでいました。

そして、埼玉県ではとても珍しいタイコウチも暮らしていました。

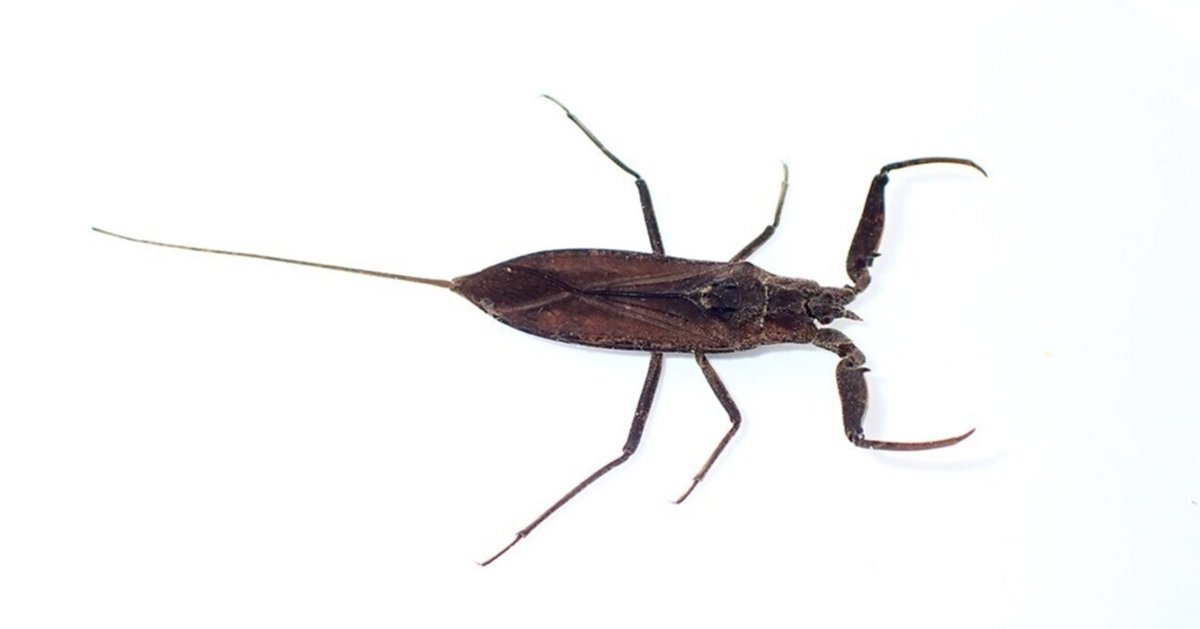

タイコウチ $${Laccotrephes japonensis}$$

カメムシ目 タイコウチ科

タイコウチは脚を使って、上手に泥や砂を背中に乗せていました。

呼吸管を水面に伸ばしています。

幼虫には翅がありません。

英語でタイコウチ科のことを「water scorpion(水サソリ)」と言うそうです。

強そう。

立派な鎌で生きた魚を捕まえます。

とてもカッコいい水生昆虫なので、埼玉県でも数が増えるといいなと思いました。

おまけ

江戸時代の虫類の図鑑「栗氏千虫譜」にタイコウチの説明がのっているのを見つけました。

千虫譜ウィキの現代語訳をはります。

(右頁上段)

水蠆 ミガラ ヤガラムシの一種である

ユリノハナスイ

池塘*1水中にいて、魚の子を食べる。

夏日の晴天の時、石の上に羽をさらして、

髙く飛ぶ。夜になれば、また水中に飛んで入る

吻の上の両手はカマキリのようで、その体は

薄平たく、肉がない。その為、

身殻空ミガラという。

(右頁下段)

ミガラ 太鼓打ともいう

丙子年四月二十日に写す

湿地の水たまりの中にいて、魚の子を食べるところや、石の上で翅を乾かしてから飛ぶところとか、よく調べているなーと思いました。

僕も昔の人に負けないように、観察したいと思います。

下は、国立国会図書館デジタルコレクションの栗氏千虫譜のページと、千虫譜ウィキのページです。

下は、うちで飼っているタイコウチの記事です。