『紙漉十二月』配布しています。 〜麻績和紙と文化、自然について

麻績村の手漉き和紙をつかって、『紙漉十二月』という月間のフリーペーパーを発行しています。2024年の1月から初めて、今、6号目です。

内容は、麻績村に残る古い和歌や俳句などの文化を訪ねつつ、季節の紙仕事や麻績という山奥の村にある自然についてご紹介しています。

麻績の和紙は、楮(こうぞ)という木の皮から作られてきました。

寒い冬、木の皮を剥いで煮込み、叩いて、分解された繊維を水にとかして、紙に漉きあげるのです。

自然の植物繊維からつくられた和紙だけのもつ、優しい手触り、美しい光を多くの人に感じてほしい。そして、とても古い文化と自然をもつ麻績村のことを、形にして残したい。そうした思いから始めました。

6月号までは、麻績宿の酒造「大和屋」主人の臼井久太夫家を中心にした俳諧・和歌や、鎌倉時代に麻績を訪れ、姨捨山にかかる月を詠んだ信生法師、平安中期の歌僧能因法師などについてご紹介してきました。

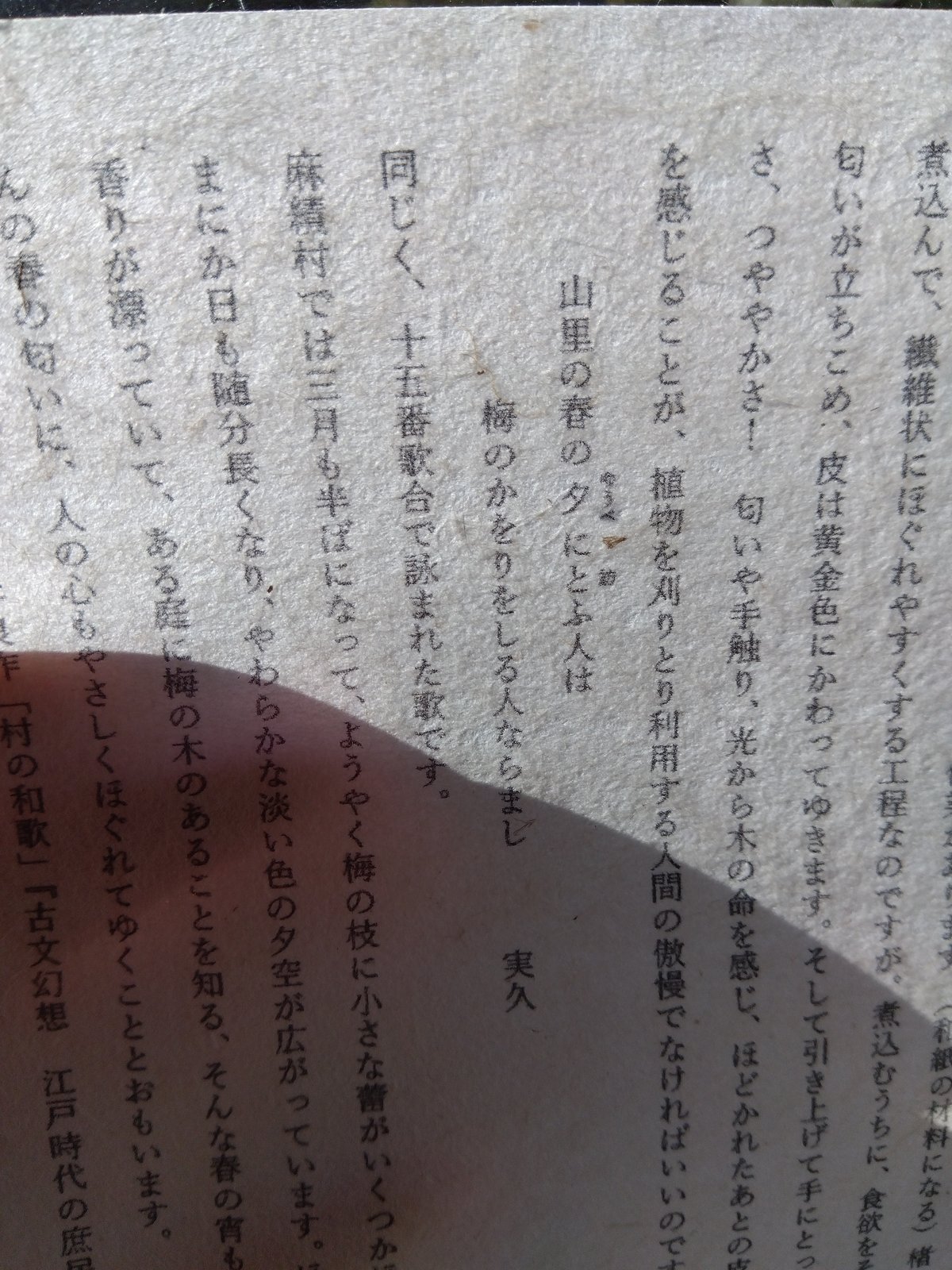

山里の春の夕にとふ人は

梅のかをりを知る人ならまし 実久

わすれずは又もきてとへ 麻績衣

見しにもあらぬ たもとなりとも 伊賀光宗

今後も、麻績に残る文化や自然について書きながら、いろいろな和紙にもふれていただけるように作っていけたらと思います。

『紙漉十二月』バックナンバーにかんしては、BASEのオンラインショップにてお買い求めいただけます。