ヘーゲル『精神現象学』試論①

本稿のPDF版は下記リンク先からDLできます。

荒川幸也「ヘーゲル『精神現象学』試論①」(researchmap)

はじめに

本稿ではヘーゲル(Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770–1831)の主著の一つである『精神現象学』(Phänomenologie des Geistes, 1807)の読解を試みる。

筆者が本書を読み始めたのは、およそ十年以上前に遡ることができる。二〇〇九年当時、神奈川大学経済学部二年生であった筆者は、ヘーゲルの哲学や思想に関心があったことは事実であるが、どちらかと言えば当初はマルクスの思想のヨリ深い理解に至るための手段として本書を手に取ったに過ぎなかった。その後、二〇一一年に一橋大学のマルクス研究会で知り合った池田透氏の紹介により、現在も続く滝口清榮先生主催のヘーゲル『精神現象学』読書会に断続的に参加してきた。本書の読解には多少なりとも時間をかけてきた筆者だが、いまだに本書の概要すら把握できずにいるのが実情である。したがって、以下に自身の読解を書きつけるのは、あくまで筆者自身のためであって、まだその理解の途上にあることをあらかじめ断っておく。

『学の体系』構想――サブタイトルとしての『精神現象学』

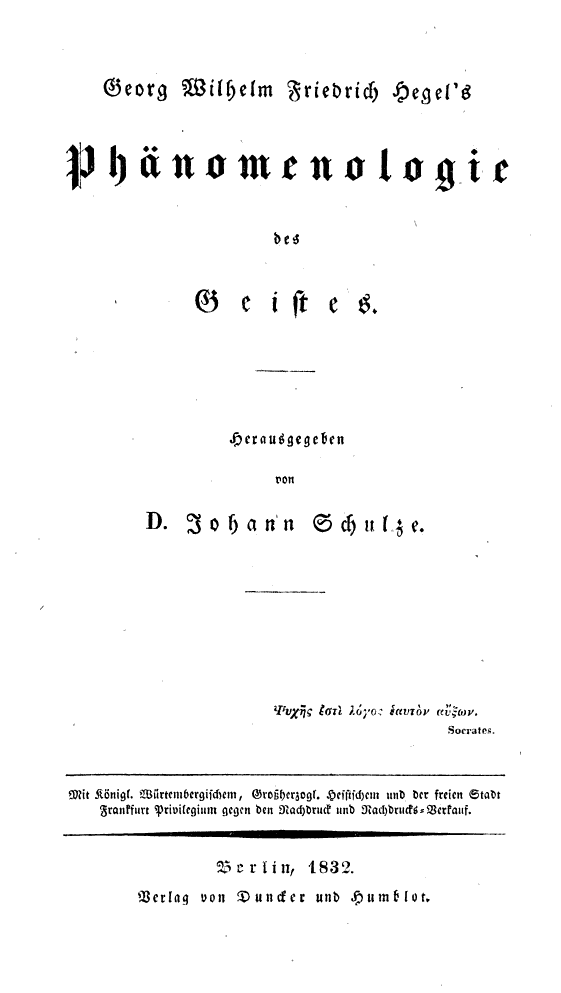

『精神現象学』初版の標題紙の前には「1. 精神の現象論の学 Wissenschaft der Phänomenologie des Geistes」の文字が掲げられている(図1)。標題紙には「学の体系 System der Wissenschaft」が主題として掲げられ、その下に「第一部、精神現象学 Erster Theil, die Phänomenologie des Geistes」と書かれている(図2)。

いわゆる『精神現象学』(Phänomenologie des Geistes)という現行のタイトルは、初版時点では『学の体系』の第一部に位置付けられており、メインタイトルではなかった。

しかし第二部は刊行されなかった。ヘーゲルの『学の体系』構想は途中で放棄されてしまったのであろうか*1。結論から言えば、ヘーゲルは『学の体系』構想そのものを捨てたわけではなかった。「第二部」という表記はされなかったものの、それに該当するものが『論理の学』(Wissenschaft der Logik, 1812/13/16)として刊行された。ヘーゲルはこの構想を深化させることでそれらの成果を『哲学的諸学問のエンツュクロペディー要綱』(Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, 1817)へと結実することになる*2。『エンツュクロペディー』第二版以降では「精神現象学」という同じタイトルを持つ章が「主観的精神」のもとに収められている(Hegel1827: 398ff. Hegel1830: 436ff.)。ただし、本来の『精神現象学』と比較すると、『エンツュクロペディー』での「精神現象学」の叙述は大幅に簡略化されている。

『精神現象学』に第二版は存在するか

原崎道彦は『精神現象学』の第二版に関して次のように述べている。

……ヘーゲルは『現象学』の第二版をだそうとしたのだった。だが、その『現象学』第二版はついに出版されなかった。というのは、ヘーゲルが『論理学』の第一巻・第一文冊の改訂第二版のための「序文」を書きあげたのが一八三一年の一一月七日のことだったのだけれども、その六日後の一三日にヘーゲルは急死してしまうからだ。

(中略)

けれども、すでにこのときヘーゲルは『現象学』の第二版のための仕事をはじめていて、急死のまぎわ(二日前)には再版のための契約もむすばれていたのだった。第二版にむけて『現象学』に手をいれる仕事にとりかかっていた。ヘーゲルは、『論理学』の第一巻のような全面的な書き直しをするつもりはなかったのだけれども、こまかな(言葉づかいの)訂正くらいはするつもりだったのである。

(中略)

……そうしたこまかな訂正は、ヘーゲルが急死するまでに「序文」の途中まですすめられていたのだった。ヘーゲルが書きこみをしたテクスト(いまでは紛失)を見ながら、シュルツェが『現象学』のふたつの版をだした。一八三二年版と一八四一年版とがあって、四一年版のほうが訂正が少なく、オリジナルのテクストにちかい。ふたつをくらべてみて、三二年版にしかない訂正はシュルツェによるものであってヘーゲルによるものではないと考えられる(ただし四一年版の修正箇所にもシュルツェによるものが混じっている可能性もあるという)。シュルツェによると、訂正は「序文」のオリジナルの三七頁まですすめられていたという。シュルツェによる修正もほとんどがその三七頁までになっている。

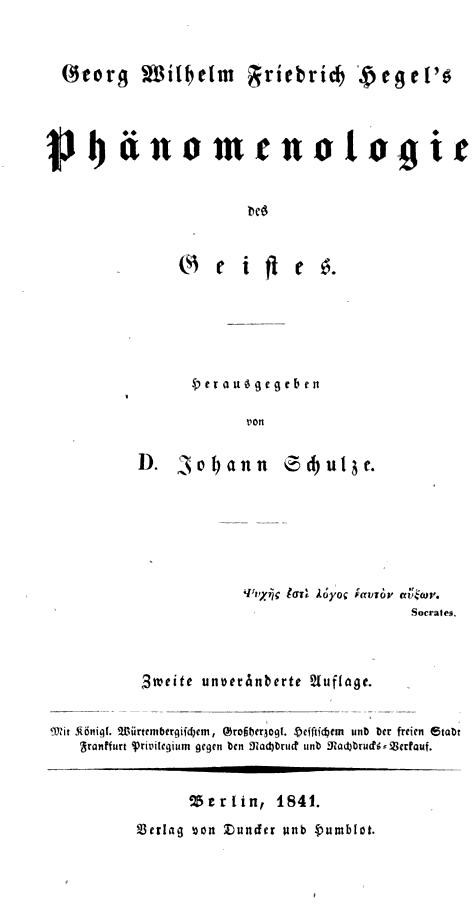

以上のことから、ヘーゲルは『精神現象学』第二版を出版するつもりであったが、それがついに出版されなかったこと、すなわちヘーゲル『精神現象学』に第二版は存在しないこと、今では紛失してしまったヘーゲルの書き込みをもとにシュルツェが訂正を施した『精神現象学』が1832年と1841年にそれぞれ出版されたということが確認できる(図3、図4)。

『ヘーゲル著作集』故人の友の会編、所収。

『ヘーゲル著作集』故人の友の会編、第二の原典忠実版、所収。

『精神現象学』に第二版は存在しない。が、普及版であるSuhrkamp版はシュルツェ版と同じ訂正に従っている。その限りで、現在最も普及している『精神現象学』はシュルツェ版である。それゆえ、次のような疑念が浮かんでくる。すなわち、私たちがこれまでに読んできたものは、実はシュルツェ版の『精神現象学』に過ぎず、本来の姿ではなかったのではないか、という疑念である*3。

『精神現象学』のテクストに関してヘーゲルは「ずっと以前の独自の著作であり、書き直しはおこなわない。書き下ろしたときの時代にかかわっている」という断片を残している*4。これは、『精神現象学』の叙述がその書かれた時代というコンテクストに規定されているという意味だが、そうであるがゆえに『精神現象学』のテクストにはなるべく手を加えないほうが良いであろうし、そもそもヘーゲル自身にとっても『精神現象学』の抜本的な改訂は不可能であった*5。もちろんシュルツェによる訂正は基本的に「序文」のS. XXXVII(三七頁)までの箇所にしか及んでいないということであるから、『精神現象学』の総体的な解釈にはほとんど影響を与えないかもしれない。それでも今日ようやく『精神現象学』初版がWebを通じて広く一般に読めるようになったのであるから、今後は校訂前の『精神現象学』初版に基づく解釈が議論を活性化させる良いきっかけになるかもしれない。

『精神現象学』の構成

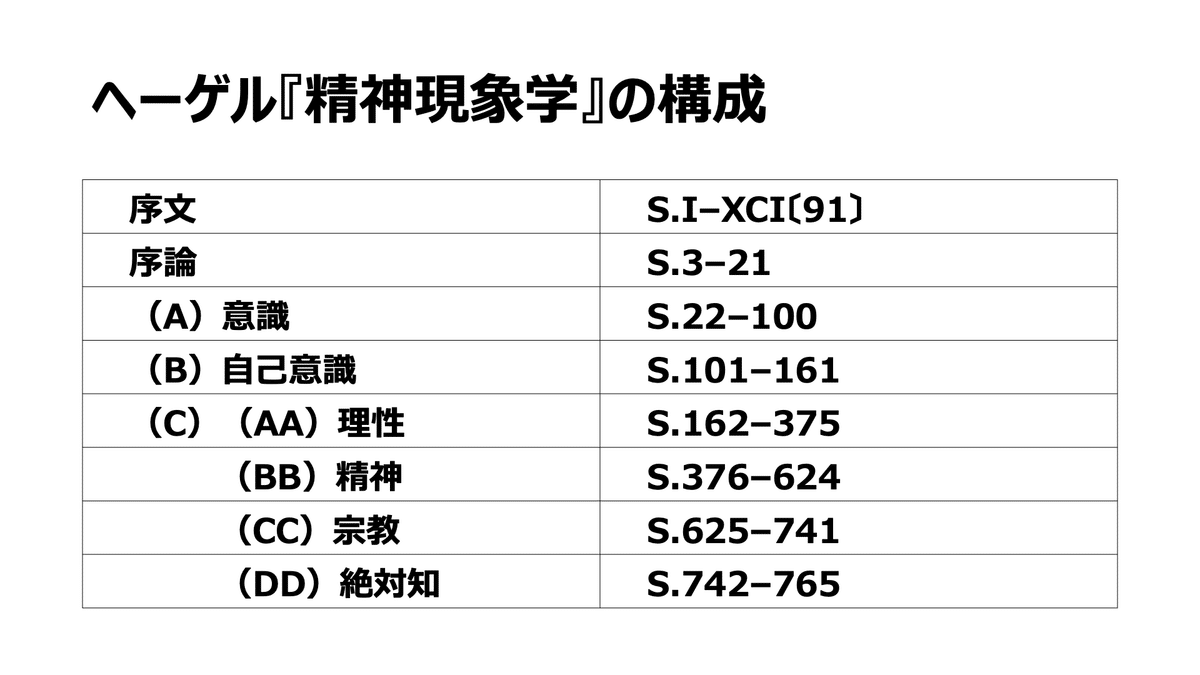

『精神現象学』は「序文」と「序論」、そして「(A)意識」「(B)自己意識」「(C)(AA)理性」「(BB)精神」「(CC)宗教」「(DD)絶対知」という章立てで構成されている(表1)。

『精神現象学』では、本論に入る前に「序文 Vorrede」と「序論 Einleitung」の二つが置かれている。「序文」と「序論」はいずれも似たような言葉だが、「序文 Vorrede」とは「前もって(Vor-)語る(Rede)」という意味である。その限りで、「序文」が本書の最初に位置しているのは理にかなっている。「序文」や「序論」といったものはふつう手短に済まされるものであるが、『精神現象学』の「序文」は原著ページ数換算で91頁(S.I–XCI)と異常に長く、しかも「序論」の19頁(S.3–21)よりも約4.8倍も長い(図5)。「序文」はその内容も考え抜かれており、ヘーゲルの意気込みを感じさせる内容となっている。

序文の慣習的説明は哲学の目的に反するか

『精神現象学』「序文」冒頭は次の通りである。

慣習に従って、著者が自分の著作において企てた目的や、いくつかの動機、また自分の著作が同じ対象についての前時代や同時代の論作に対してどのような関係にあるかについて、——序文で前もってひとつの説明を施しておくことになっているが、このような説明は、哲学的著作にあっては余計であるばかりでなく、事柄の本性からして不適切で目的に反するように見える。

ここでヘーゲルは、まず通常の「序文」のあり方を述べた上で「哲学的著作」における「序文」の意義について問い質している。つまり一般的な著作における「序文」と「哲学的な著作」における「序文」とでは、「序文」の果たす役割や意義が異なっているものとして考察されているわけである。

「慣習 Gewohnheit」に従えば、「序文」とは、著者がどういう目的で書いたのかをあらかじめ読者に伝えておく箇所であり、同類の著作と比べて本書がどういう位置付けなのか、その背景や文脈を説明する箇所である、ということになる。この点については特に異論はなかろう。だがこれに反して、「哲学的著作にあっては余計であるばかりでなく、事柄の本性からして不適切で目的に反するように見える」とヘーゲルはいう。ここで「事柄の本性 Natur des Sache」といわれているのはずばり「哲学」に固有の性質のことである。序文の慣習的な説明がなぜ「不適切で目的に反するようにも見える」のかと言えば、〈哲学の目的は真理に到達することである〉と見做されているからであろう。このような哲学観から見ると、「著者が自分の著作において企てた目的や、いくつかの動機、また自分の著作が同じ対象についての前時代や同時代の論作に対してどのような関係にあるか」といった「説明」は、それによって真理に到達することに寄与しないとすれば合目的的ではないことになり、そのためいわゆるオッカムの剃刀のように削がれるべきもの、わざわざ取り扱う価値のない「余計 überflüssig」なもののように映る、というわけである。

ところで、ここでは〈哲学的著作に序文は不適切である〉という主張をヘーゲルが展開しているのではない、という点に留意すべきである。というのは、ヘーゲルは実際にここで「序文」を書いているわけであるし、ヘーゲルの叙述においては、どこまでがヘーゲル自身の主張であり、どこまでが通俗的な観念をヘーゲルが描写したものであるかを見極める必要があるからだ。「このような説明は、哲学的著作にあっては余計であるばかりでなく、事柄の本性からして不適切で目的に反するように見える scheint」という箇所は、ヘーゲル自身の主張というよりはむしろ通俗的な観念をヘーゲルが描写したものと考えられる。そのように「見える」ものはいわば仮象*6に過ぎないのであって、それはやはり真理ではない。もしここでヘーゲルが〈哲学的著作に「序文」は不適切である〉と主張しているというのであれば、それをわざわざ「序文」で述べている本書そのものが自己矛盾に陥ってしまうことになる。だからヘーゲルは〈哲学的著作に「序文」は不適切である〉と主張したいわけではないであろうという推理がはたらく。

「仮象」としての「哲学」

続けてヘーゲルは〈なぜ「哲学的著作」においては「序文」が不適切に見えるのか〉というその理由について述べている。

というのも、なにをどのように、哲学をめぐって「序文」なるもののなかで語るのが適当であるとされようと——たとえば、傾向や立場、一般的な内容や帰結にかんする羅列的な論述であれ、あるいは真なるものをめぐってあれこれと述べたてられる主張や断言を繋ぎあわせることであったとしても——、そのようなものは、哲学的な真理が叙述されるべき様式や方式として、ふさわしいものではありえないからである。その理由はまた以下の点にある。哲学は本質的に普遍性という境位のうちで展開されるものであり、しかもその普遍性は特殊なものをうちにふくんでいる。そのかぎりで哲学にあっては、他のさまざまな学にもまして、目的や最終的な帰結のうちにこそ、ことがら自身が、しかもその完全な本質において表現されているものだ、という仮象が生まれやすい。この本質にくらべれば、実現の過程はほんらい非本質的なものである、とされるわけである。

ここで「哲学 Philosophie」はどのようなものとして認識されているだろうか。それは端的に言えば「普遍性」こそが大事であり、実現に至る過程を軽視し「帰結」のみを重要視する「哲学」である。

しかしながら、われわれが注意しなければならないのは、ここで述べられている「哲学」というものが、ヘーゲル自身が目指す「哲学」と同義ではないであろう、ということである。

ここで述べられている「哲学」は「仮象 Schein」としての「哲学」に過ぎない。〈「哲学的著作」に「序文」は不適切ではないか〉という懸案は、この「仮象」としての「哲学」がまさに「帰結」だけを重要視して、真理の実現に至るその過程を軽視するがゆえに発生した問題なのである。

「哲学」と「解剖学」の違い

さらにヘーゲルは「哲学」が他の分野とは異なる性質をもつ点について「解剖学」を例にあげて説明する。

これに対して言われなければならないことがある。たとえば解剖学とは、生命を欠いて現にある存在という側面から考察された、身体のさまざまな部分にかんする知識といったものである。そうした解剖学をめぐっては、それが「なんであるか」という一般的な観念を手にしたところで、ことがらそのもの、つまり解剖学という学の内容をそれだけでは我がものとしているわけではなく、それにくわえてさらに特殊なものを手にいれるべく努力しなければならないというはこびを、ひとが疑うこともない。——ちなみに解剖学などは知識の寄せあつめであって、学の名を与えられる権利をもたないけれども、そのようなものについては、〔「序文」にあって〕目的とか、それに類する一般的なことがらにかんしておしゃべりがなされるのが通例である。しかもそのおしゃべりは、羅列的で概念を欠いたしかたでなされるが、内容そのものである、この神経やこの筋肉などについて語られるのもまた、そのおなじ方式においてなのである。哲学の場合は、これに対して、そのようなやりかたが用いられれば不整合が生じるのであって、そのけっか、このような様式では真理が把握されえないことが、やはり哲学そのものによって指ししめされるはこびとなるはずである。

ここで「解剖学 Anatomie」は「学の名を与えられる権利をもたない」と述べられている。これはつまり「解剖学」はヘーゲルが目指す「学 Wissenschaft」の名には値しないということである。

ではヘーゲルにとって「学 Wissenschaft」とは一体何であろうか。「解剖学などは知識の寄せあつめ」であるとされているが、それが単なる「寄せあつめ」であるということは、裏を返せば単なる「寄せあつめ」では「学」には至らないということである。本書のメインタイトルはもともと「学の体系」であった。それゆえ、哲学的著作である本書は、解剖学のように「羅列的で概念を欠いた」方法を採用しないのであって、したがって本書の叙述は単なる「知識の寄せあつめ」ではあり得ない、ということになる。

ここで「解剖学」*7が例として取り上げられているのは全く理由がないわけではない。「解剖学とは、生命を欠いて現にある存在という側面から考察された、身体のさまざまな部分にかんする知識といったものである」とヘーゲルはいう。ヘーゲルの「哲学」がめざすところの「学の体系」は生命ある身体を有機的に把握するものだと考えられる。それゆえ、身体から生命を欠いた状態で、しかも身体の全体を通してではなく、身体の局所的な部分からのみ得られた知識の羅列に過ぎない「解剖学」のあり方は、ヘーゲルのめざす「哲学」のあり方とはまさに対極に位置しているとも言えるのである*8。

思いなしの矛盾

同様にまた、或る哲学的労作が、対象をおなじくするいくつかのべつの努力に対して立っていると信じられる関係を規定してみるとしよう。その場合でも種類をことにする関心が引きいれられて、真理を認識するさいに重要なことがらが冥がりに閉ざされてしまう。真なるものと偽なるものとの対立は固定されているとする思いなしがあるがゆえに、そうした思いなしによればまた、なんらかの現にある哲学的体系に対して賛成なのか、それと矛盾しているのか、〔その説明〕だけが期待されるのがつねとなる。こうして、そのような体系をめぐって説明をくわえようとしても、賛否のどちらかだけを見てとろうとするものなのである。そのような思いなしがあると、哲学的体系どうしの相違は、真理がしだいに発展してゆくすがたとして把握されずに、むしろそうした相違のなかにひたすら矛盾のみがみとめられることになる。

前段パラグラフでは〈哲学とは知識の寄せあつめではない〉というヘーゲルの思想が示された。ここでは二項対立を固定的なものとみなす考え方——もっと言うと「Aは同時にAでありかつ非Aではあり得ない」という矛盾律——が批判される。

ここでとりわけ注目したいのが「思いなし Meynung」という語である。山口誠一によれば、この「思いなし Meynung」という語で観念されているものはギリシア語の「ドクサ δόξα」であるという。

ここでは、このような関心を抱く当事者、結局は、真と偽の対立を固定する当事者を、「思いこみ」(Meinung)と呼んでいる。これは、いうまでもなくギリシア語のドクサのドイツ語である。しかるに、ドクサは、臆見、独断そして思いなしとも訳され、命題の形式をとる。したがって、真と偽との対立を固定するとは、真理を命題形式で、偽を排除して表現することである。

ではどうして「真なるものと偽なるものとの対立は固定されているとする思いなし」は両者の相違のうちに矛盾ばかりをみとめるのであろうか。それはいわば事物の変転を見逃しているからである。ヘーゲルが「真理がしだいに発展してゆくすがた」と述べているように、形態の流動的な変化の全体を〈真理〉として認めるような大局観こそが肝要なのである。

ヘーゲル哲学の流動的本性

つぼみは花弁がひらくと消えてゆく。そこでひとは、つぼみは花弁によって否定されると語ることもできるだろう。おなじように、果実をつうじて花弁は、植物のいつわりの現存在であると宣言される。だから、植物の真のありかたとして、果実が花弁にかわってあらわれるのだ。植物のこれらの形式は、たんにたがいに区別されるばかりではない。それらはまた、相互に両立できないものとして、排除しあっている。しかしこれらの形式には流動的な本性があることで、それらは同時に有機的な統一の契機となって、その統一のなかでくだんの諸形式は、たがいに抗争しあうことがない。そればかりか、一方は他方とおなじように必然的なものとなる。そこで、このようにどの形式もひとしく必然的であることこそが、はじめて全体の生命をかたちづくるのである。

前回「真なるものと偽なるものとの対立は固定されているとする思いなし」によっては変化を捉えられないことを見てきたが、ここでヘーゲルはそのような「思いなし」を植物の形態発展の例によって打ち崩している。

「つぼみは花弁がひらくと消えてゆく。そこでひとは、つぼみは花弁によって否定されると語ることもできるだろう。おなじように、果実をつうじて花弁は、植物のいつわりの現存在であると宣言される。だから、植物の真のありかたとして、果実が花弁にかわってあらわれるのだ」。植物のこのような形態発展は、ヘーゲルのいわゆる弁証法の例としてよく持ち出されており、高校の倫理の教材でも用いられることがある。ただし、ここでヘーゲル自身は「弁証法」とは述べておらず、これがただちに「弁証法」の例と言って差し支えないかどうか留保が必要である。

植物において、つぼみの状態と花弁がひらいた状態そして果実の状態とは「相互に両立できないものとして、排除しあっている」。こうしたあり方は、形式論理学においては「Aは同時にAでありかつ非Aではあり得ない」ということで矛盾律と呼ばれる。それはたしかに矛盾として映るかもしれないが、そこで見逃されているのは「流動的な本性」である。それぞれの形式を「有機的な統一の契機」として取り扱うことはまさにヘーゲル哲学の特徴を示している。

矛盾の把握の仕方

いっぽう或る哲学的体系に対して矛盾していることがみとめられる場合、ひとつには、その矛盾そのものがこうしたしかたではふつう把握されない。もうひとつには、意識がその矛盾をとらえたとしても、当の意識はつうじょう、矛盾をその一面性から解放し、あるいは自由なものとして保持することを知らない。さらには、あらそい、反対しあっているかに見えるものが採っている形態のうちに、たがいに対して必然的な契機を認識するすべも知らないのである。

ここでヘーゲルは通俗的な把握の仕方に対する批判を展開している。

第一に、「或る哲学的体系に対して矛盾していることがみとめられる場合、ひとつには、その矛盾そのものがこうしたしかたではふつう把握されない」。ここで「こうしたしかたでは auf diese Weise」と言われているのは、意識がただ矛盾の存在を認めるだけで、それを「全体の生命」の観点から体系的に捉えていないということであろう。

第二に、「意識がその矛盾をとらえたとしても、当の意識はつうじょう、矛盾をその一面性から解放し、あるいは自由なものとして保持することを知らない」。これも同様に、意識が矛盾の一面性に固執することによって、つぼみが花開くようにして前の形態を否定していくことで変化していく「流動的な本性」を見落としているという批判である。

第三に、「あらそい、反対しあっているかに見えるものが採っている形態のうちに、たがいに対して必然的な契機を認識するすべも知らない」。これは要するに、反対しあっているものどもを「有機的な統一の契機」とみなすことによってそれら対立物のうちに必然的な連関があることを見落としているという批判であろう。

裏を返せば、上述の批判のうちに、ヘーゲル自身による矛盾の把握の仕方と彼の哲学における体系への志向性が見えてくるはずである。

ヘーゲル独特の皮肉

右に挙げたような説明を要求することは、その要求を満足させることとならんで、本質的なことがらに従事していることと見なされやすいものである。なんらかの哲学的著作について、その内奥にあるものは、当の著作の目的と帰結を措いて、それ以上にいったいどこで表明されているというのか。さらには、そうした目的と帰結がはっきりと認識されるのは、なによりも、同時代人たちがそうはいってもおなじ領域で生みだしたものとの相違をつうじてのことではないのか。〔ひとはそう主張するわけである。〕とはいえ、このようなふるまいが、認識するにさいしてそのはじまり以上のものと見なされ、それがまた現実的な認識と見なされる、などというはこびとなったとしてみよう。その場合には、じっさいには手管に数えいれられるべきものが生まれているのであって、それによってことがらそのものが回避される。そのうえ、ことがらをめぐって真剣に努力しているかのような外観と、当の努力を現実には省略すること、この両者がむすびあわされているのである。

この箇所はヘーゲル独特の皮肉が効いていて、一見すると肯定的な見解が示されているようにも見えるが、じっさいには否定的な見解が示されているのである。

前のパラグラフの冒頭には「或る哲学的労作が、対象をおなじくするいくつかのべつの努力に対して立っていると信じられる関係を規定してみるとしよう」と述べられていた。例えばヘーゲルの著作がフィヒテやシェリングといったドイツ古典哲学者の著作と比較検討され得るであろう。そういった同時代人の著作と比較することによってそれぞれの違いが分かるという主張が、ここでは通俗的な見解であるとされている。しかしながら、前パラグラフに見たように、そうした比較の仕方は、それぞれの立場を固定化し一面化することによる説明に過ぎなかったのである。「右に挙げたような説明を要求することは,その要求を満足させることとならんで、本質的なことがらに従事していることと見なされやすいものである」がしかし、実はそれはなんら本質的なことがらではないのである。

「生成」の始まりと終わりとしての「目的」と「成果」

そもそも、ことがらはそれが目的とするところで汲みつくされるのではなく、ことがらが実現されることで汲みつくされる。成果もまた現実の全体というわけではなく、その生成とともに全体となる。目的とは単独では生命を欠いた普遍的なものにすぎない。それは、傾向がたんなる駆動であって、その現実性をいまだ欠落させているのと同様である。たほう剥きだしの成果とは、傾向を背後に置きざりにした屍なのだ。

「目的 Zweck」と「成果 Resultat」はその「生成 Werden」という過程からすると始まりと終わりにそれぞれ位置している。ヘーゲルの現象学においては「目的」と「成果」が重視されるのではなく、その「生成」という過程も含めてこそが重要である。

「目的」というゴールの設定は、それが実現されてはじめて現実的に意義あるものとなる。この「目的」を「成果」へと結びつけるのが「傾向 Tendenz」である。例えば、ひまわりの種は、花を咲かせて新たな種子を作ることをその「目的」とし、その「生成」の過程では、地面から養分を吸収し、光に向かって茎を伸ばしたりする「傾向」を持つ。時が経ち、咲いたひまわりの花と種子はその「成果」として現れるが、この「成果」だけに着目すると、それまでのひまわりの成長の過程が見えなくなってしまうのである。

相違とことがらの限界

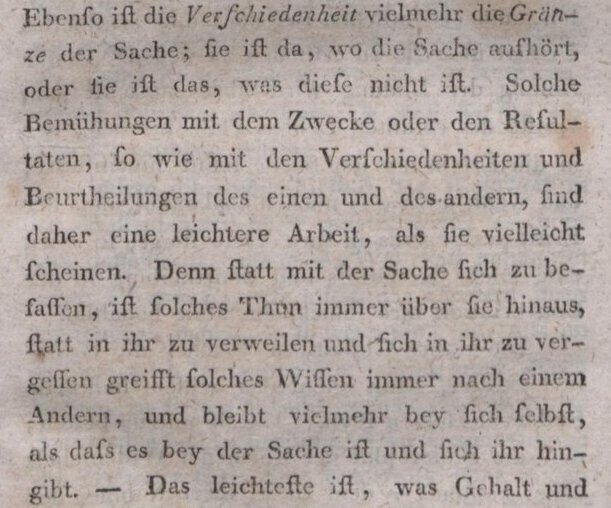

おなじく、相違とはむしろことがらの限界であって、相違が存在するところでは、ことがらはおわってしまっている。いいかえれば、相違とはことがらが「それではないもの」なのである。そのように、目的や成果に、同様にまた或るもの〔ひとつの哲学的体系〕とべつのものとの相違やそれらの評価にかかずらうとすれば、それは、だから、たぶん見かけよりもたやすい仕事なのだ。ことがらをとらえようとするかわりに、そうしたふるまいはつねにことがらを飛びこえてしまっているからである。つまり、ことがらのうちで足をとめて、そこに没頭するのではなく、そのような知識はいつでもなにかべつのものを追いもとめている。要するに、ことがらのもとにとどまって、これにみずからを捧げるというよりは、かえってじぶん自身のもとにありつづけようとするものなのである。

「ことがら Sache」をそれに即して把握するためには「ことがらのうちで足をとめて、そこに没頭すること in ihr zu verweilen und sich in ihr zu vergessen」が重要であり、そしてまた「ことがらのもとにとどまって、これにみずからを捧げること dass es bey der Sache ist und sich ihr hingibt」が何よりも重要である。

これに対して「相違」に着目するような把握の仕方は「つねにことがらを飛びこえてしまっている immer über sie hinaus」のであって、つまり「ことがら」を見えなくし、むしろそこに見出すのは自分自身なのである。

「相違 Verscheidenheit とはむしろことがらの限界であって、相違が存在するところでは、ことがらはおわってしまっている」。ことがらを何か別のものと区別して把握しようとすれば、そこで明らかとなるのはことがらと別のものとの間の境界線であり、そこが「ことがらの限界 Gränze」なのである。それはことがらそのものの内には立ち入っていないことを意味する。

「もっとも困難な」こととしての「叙述してみせること」

もっとも容易なのは、内実をそなえ、堅固なものを評価することだ。より困難なのはそれをとらえることであり、もっとも困難であるのは、そのふたつのことがらを統合することである。つまり、内実があり、堅固なものを叙述してみせることにほかならない。

ここでは「もっとも容易な」こと、「より困難な」こと、「もっとも困難な」ことの三段階に分けられている。上で述べられていることを、一旦、箇条書きにして整理してみる。

「もっとも容易な」こと:「内実をそなえ,堅固なものを評価すること」

「より困難な」こと:「それをとらえること」

「もっとも困難な」こと:「そのふたつのことがらを統合すること」すなわち「内実があり,堅固なものを叙述してみせること」

ここで「ふたつのことがら beydes」とは、「内実と堅固さ Gehalt und Gediegenheit」*9のことではなく、「もっとも容易な」ことがらと「より困難な」ことがらの両者を指していると考えられる。これら二つの段階の統合として、「もっとも困難な」ことがらが示されている。

ここでヘーゲルが「それを叙述してみせること seine Darstellung hervorzubringen」として述べている「それ seine」は、「内実があり、堅固なもの was Gehalt und Gediegenheit hat」なのだろうか。むしろ「もっとも容易な」ことがらと「より困難な」ことがらの「ふたつのことがらを統合すること was beydes vereinigt」を「叙述してみせること」が、「もっとも困難な」ことだとされているのではないか。

(続)

註

*1: 『精神現象学』の体系的位置付けの変更について詳しくは飯泉2019をみよ。飯泉によれば『現象学』が学の成立において果たす役割は一回限りであるという。「『現象学』は、精神の歴史としてのその目的論的運動を叙述することで、精神の自己知としての学が〈今ここ〉という歴史的現在に成立することを示すと同時に、当の時間的 = 歴史的過程そのものを廃棄するのだが、まさにそのことによって体系第一部としては不要になり、しかも二度と体系の中に位置付けられなくなる、と解釈するのである。このように学の成立の歴史的一回性に着目する本稿の解釈は、ヘーゲル哲学に内在する、ある逆説を顕わにするだろう。すなわち、『現象学』という企ては、伝統的に切り離されて考えられてきた永遠的な形而上学と有限な歴史的時間を体系的に連関させることに一瞬成功するものの、次の瞬間には、その成功ゆえに体系からそれ自身が排除されてしまうのである。」(飯泉2019: 146)。

*2: 「ニュルンベルクでのギムナジウム講義「哲学への導入としての精神論」(一八〇八/〇九年)は、『現象学』の前半部、つまり、意識章、自己意識章、理性章の枠組みをほぼ踏襲しているし(GW10.1, 8–29)、同様の議論は、理性章の大幅な改変を度外視すれば、『エンツィクロペディ』の主観的精神章の一部——第二版以降では「精神現象学」節——にも見出すことができる。また、『現象学』の後半部である精神章、宗教章、絶対知章に対応した内容は、同著の客観的精神章と絶対精神章で論じられているものに近い。」(飯泉2019: 148)。

*3: 「Glockner版(20巻、1927―30)も、また昨年Suhrkampから出た二〇巻全集もその底本にしている最初のヘーゲル全集――「ベルリン版全集」(一八巻二一冊,1832―45)は、ヘーゲルの死の直後に「故人の友の会」によって刊行されたのだが、その編集には大いに問題がはらまれていた。というのは、ヘーゲル哲学を完成した完結的体系として誇示することを基本方針としたために、⑴膨大な初期草稿を収録せず、⑵生前刊行された著作も、最終版をベースに先行版や草稿類、学生の筆記ノートなどを利用して、補遺の作成、本文の拡張や改竄さえおこなっており、⑶とくに全集の半分ちかくを占める講義類については、各年度のヘーゲルの草稿と複数の学生のノートとを素材として、完結的体系性を基準にノリとハサミでつなぎ合わせているのである。こうして、脈動する生成発展過程をおおい隠した、成果としてのヘーゲル哲学体系が構築された。マルクスが読んだのも、このようなヘーゲル哲学であった。」(細見1971: 12)。

*4: 「ヘーゲルは、一八三一年に『精神現象学』第二版のための改訂を試みた。この改訂は、彼自身の急逝のために、僅かに「序文」の途中(第三一段)にまでしか及ばなかったが、それでも第一版で例えば、"diese Phänomenologie des Geistes, als der erste Teil des Systems"(24)とあるところは、この改訂により、実際にals以下の部分が削除された。/ヘーゲルは、まさにこの頃に、かの『論理学』の第二版のための改訂を同時に行なっていたのである。とはいえ、また非常に興味深いことに、ヘーゲルはこの『精神現象学』の第二版のための「覚え書き」(Notiz)のなかで、この著作をもって「学の特定遺贈分(Voraus der Wissenschaft)すなわち「手をつけてはならない固有の初期著作」である、とも書きつけている。ヘーゲルは、まさに死の直前まで、体系全体におけるこの著作の位置づけを相対化しながらも、同時にその変わらぬ意義を正当化しようとしていたのである。」(飛田2005: 18)。

*5: 「ヘーゲルは、『現象学』を「改作」しない理由として、執筆当時の絶対者の規定、あるいは、それにかぎらない当時の風潮を挙げているだけのように見える。しかし、もし――おそらくはシェリングの影響を受けた――「抽象的絶対者」という規定に難があるならば、改稿を機に本来の絶対者概念に差し替えて論じればよいだろう。また、「当時の時代」そのものが問題なのであれば、改稿時の時代状況に対応した「現代版」に更新すればよい。ところが、ヘーゲルは――部分的な修正には応じつつも――こうした全面的な刷新をはっきりと拒んでいる。それは、『現象学』が「以前の固有の仕事」であること、つまり、本質的に過去に属しており、二度と現在化しえないものであることを示唆している。『現象学』に帰属する特異な時代性こそが、それを体系第一部に復帰させる格好の機会さえ無効にしているのである。」(飯泉2019: 156―157)。

*6: 「ここで注目すべきは、以上の内容すべてが、「思われる」(scheinen)という動詞からもわかるように仮象(Schein)だということである。つまり、当該の発端は、仮象の論なのである。」(山口2008b: 7)。

*7: 「なお、「解剖学」については、「理性章A節a自然の観察」における第二七六段落(209 ff.)で言及されているように、ヘーゲルにとっては、「感受性」、「反応性」、「再生産」の三つのモメントへの関心がある。これについては、シェリング、キリアンが関わっている。また、同「c自己意識をみずからの直接的な現実態への関係で観察すること」の「頭蓋論」第三三〇段落(266 ff.)でも言及されており、これについては、ガルが関わっている。ヘーゲルは、ブルーメンバッハの『比較解剖学ハンドブック』やヒルデブラントの『人間の解剖学教科書』を所持しており、これらも参考にしたと思われる。ヘーゲルの「解剖学」への言及は、医学の根源となる基礎的な学問という位置づけも意識していたのではないか。ちなみに、シェリングは、バイエルンのランツフート大学で一八〇二年「医学名誉博士」の称号を得ている。」(神山2015: 24)。

*8: 「ヘーゲルの理解によると、死せるものを扱う「解剖学」との対比で、哲学は、「生命」のある「自然」を取り扱うものなのである。したがって、「生命」は、哲学にとって議論の土俵として「実体的」であり、「直接態」なのである。」(神山2015: 27)。

*9: 神山は「Gehalt」と「Gediegenheit」が鉱物用語であると指摘している。「いずれも鉱物用語であって、ヘーゲルが鉱物学会員であることに留意する必要がある。"Gehalt"は、「内実」と訳すが、含有されているものである。その含有量に多寡があるなかで、"Gehalt"も当該物質に着目する点では「純度」ともいえるのだが、その純度の高さを明確に語るものが"Gediegenheit"「至純なもの」である。」(神山2015: 48)。

文献

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?