三十回 臨時号「うさぎとかめの真相」中編

林 弘樹 (映画監督・社会創造家)

それでは前回の続きを。

先ずは今回僕に気づきを与えてくれたお話の主役である息子くん達の特性を紹介させていただきます。

・長男クラ 四月七日産まれ 現在七歳

何でも知りたい、色々なことをやってみたい素直な性格の持ち主。そういった特性や見た目は林の幼少期に良く似ているように思います。同世代の中では早く産まれていることもあり、何でも器用にこなし、面倒見も良いのがポイントです。

・次男カンジロー 四月一日産まれ 現在五歳

自分が興味をもったことや、納得したことをとことんやり続けます。対外的には持ち前の天然の愛らしいキャラで、みんなに許されちゃう末っ子気質。四月一日産まれということもあり、同学年の中ではひと際小さく、他の子に比べて出来ることも少ないですね。見た目もキャラも妻の日奈子によく似ていると専らの評判です。

そうです、ここまで話せばお分かりかと思いますが、この二人が色々なことに挑戦する中で「うさぎとかめ」の話が思い起こされました。

そして四十年の時を経て、僕が当時の教師たち同様の語り口で息子たちにし始めていたことに気づき、思わずハッとしたのです。

◆二人が囲碁を始めた中で

それはイタリアから帰国し、コロナの緊急事態宣言が一時的に解除された夏の終わりの頃でした。うちの息子くんたちは地元の囲碁教室に仲良く通い始めることになります。

二人とも囲碁は初体験。弟のカンジローが四十級から三十級へとかめのようにゆっくりと進む中で、兄のクラはんどん階段を登っていきます。そう、まるでうさぎのようにぴょんぴょんと跳ねるようなスピードで、気づけばあっという間に十級にまで到達していました。

二人は学年こそ一つしか違わないとはいえ、実質の年齢は二つ離れているから、「まあ、そういうことになるよね」と思っていましたが、親として次第に困ることも出てきました。入門クラスからスタートして「らんか塾」へ、更にクラは八級から入れる「緑星さいたま」というランキング制のリーグ戦を行うクラスに誘われます。

上のクラスにいくと、カンジローのクラスとは習う時間が異なってしまい、送り迎えをする身としては「さて困った、どうしよう」とあたふたとなるわけなんです。

強くなる為に囲碁を始めたわけでもないのですが、本人がやりたいと言うならやらせてあげたいというのも親心。そこで、クラはリーグに入るけどカンジローはどうする?と聞いてみました。すると「ボクも同じクラスでやる」と……。実力差があり過ぎてついて行けないかもよと確認しても「ダイジョウブ!」と目をキラキラさせて言うではありませんか。

納得するまで曲げない四歳児のカンジローくん。そこで師匠である大澤先生にお願いしたら、泣かないでやれるならいいだろう、ちゃんと勉強するんだぞと、おまけ的な存在で入れてもらえることになりました。

囲碁の面白いところは、「年齢、性別、国籍も関係なく一緒に打てる」というところにあるかもしれません。そして更に、実力差がかなりあったとしても、他の競技とは違いハンデが細かく設定可能な点にあります。

とはいえ強い段や上級の子たちに、いくら多くのハンデをもらったといっても、なかなか勝てないのが現実。それでも勝たないと級は一向に上がらない。負けて負けて、負け続けて…、そうすることでしか、強くなる方法はありません。

そんな当たり前で、過酷な壁が、「こんなにも早く子供たちの前に現れてしまうものなのか」と、その時は夫婦そろって若干怯みました。しかし同時に、難しいから楽しいという真理が子供たちを魅了しているということも感じていました。

実際まだ碁というものを良く分からないまま、それでも打ち続ける四才のカンジローくん。その後も順調にずっと負け続けます。小学生のお兄ちゃんお姉ちゃんたちが相手とはいえ、人一倍負けず嫌いなカンジローが、そんな風に負けても負けても、ただひたすらにやり続ける姿をみたことは親として意外な体験でした。

◆うさぎはスイスイどこまで行けるのか

対して、勘どころを掴むのが得意なクラくんうさぎ。負けながらもアドバイスを素直に聞く彼は、次第に上級生たちにも仲間として受け入れられていきます。最初は緊張していたようですが、慣れてくると、じわじわと下位リーグで優勝を重ねて目標だった五級へ到達。

ただそこからが本番。五級から初段までの間に険しい急坂が待ち構えています。囲碁教室に通っている小学生の先輩たちが二十人くらいはいるのですが、その殆どがこの急坂で足踏みしているようなのでした。それはまるで中山競馬場のゴール前の坂で、それまで快速で飛ばしてきた馬たちが皆ばたばたと脚が止まっていくのを観ているかのように……。

競馬ではよく「脚が止まる」と表現されますが、実際は止まっている訳ではありません。あくまでスパートを後方からかけてきた馬に比べてそう見えるだけ。同様に囲碁教室でも二十人くらいの先輩たちが急坂で止まっているように見えて、本当はもがいている。それぞれのやり方で、もがきながらも着実に進んでいる。そういう姿が、カメラの光学ファインダーを覗いて観察している僕にはありありと見えてきました。

◆うさぎはたまたま昼寝をしたのだろうか

その止まっているようにみえる状態を、もう少し解像度を上げて注意深く観ていきたいと思います。

一、うさぎは「たまたま」昼寝をしたのだろうか

二、うさぎとかめという役自体が「相対的」なものではないのか

三、ゴールの設定がどうであれ、必ず脚は止まるべくして止まるのではないか

一については、うさぎは怠け者だとか、かめに油断して昼寝したとかいう先入観でみてしまいがちですが、そもそもそういう訳ではないのかもしれないということ。

二について。相対的ならば比べる対象次第で、誰しもうさぎともかめともなりうること。

三、それぞれの子たちと話していくうちに、目標(仮のゴール)がそれぞれ違うし、それでいてどのレベルに仮のゴール設定をしたとしても必ず脚は貯めないと伸びないということ。

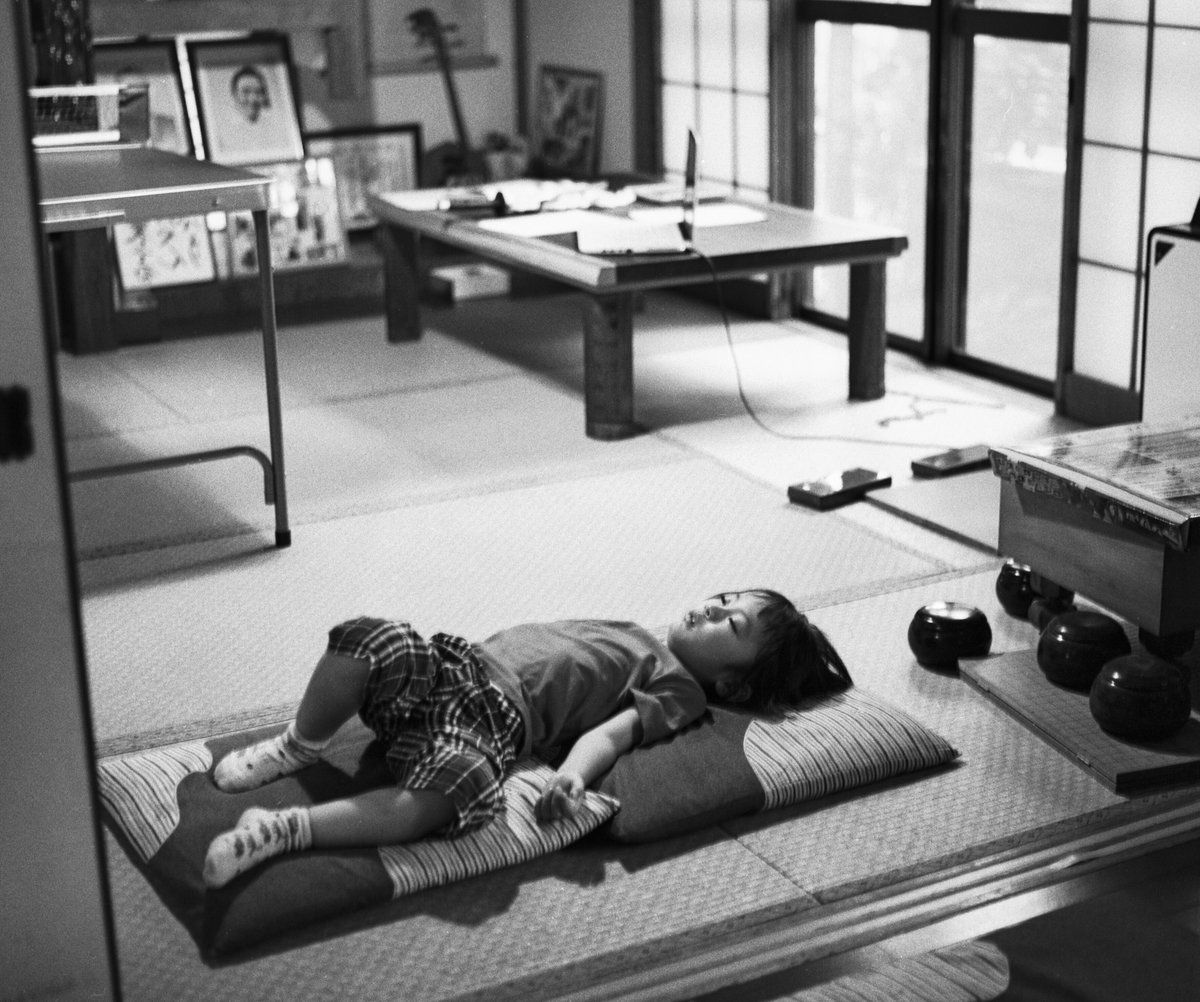

この観察結果をうちの兄弟にあてはめてみると「なるほどそうかもしれない」と感じる部分もありました。クラは最初の目標である五級へ向けて先輩たちに何度も跳ね返され、脚は止まりながらなんとかゴールします。そして師匠に「卒園までに初段になれ」と言われ、休むことなく五級から四級、三級とスピードを落しながら進んではいました。けれど、そこから先への大坂の前で半年あまり物理的に止まることになります。

「プロになる子はね、トントンっと止まらずに行っちゃうものなのよ」と先生の奥さんが語り、「新幹線でびゅーっと、行く時は行かないと行けない所があるだろ」と先生の方は気軽に言われていましたが、坂で実際もがいている人間にそれを言うのもかなか酷なものです。

◆それでもまだ違和感は残っている、

かめは絶えず止まりながら進んでいる⁉

では、弟かめのカンジローはその間どうだったのかを振り返ってみたいと思います。先にお話ししたように、おまけ的な存在で上のリーグ戦に入れてもらった彼は、ずっとランク外として打つ日々でした。

参加するたびに負けるのが普通ですから、教室の帰り道も、勝ったとか負けたとかも言わずにじっと黙っていることが多かった様に思います。

だから「この調子でいつまでもつかな、嫌になって辞めると言い出さないかなぁ」と家族はヤキモキしていたのが正直なところです。

この段階で、親である自分たちがなぜそういう心持ちに陥ってしまうことになったのか、それには当然理由がありました。そうです、いつの間にか、視点が兄うさぎのクラに引っ張られてしまって、彼ら二人それぞれの中で何が起きていたのかの本質が見えなくなっていたんですね。

そのことに気づき始めたのは、ちょうどクラが坂で止まってもがき始めた頃(囲碁を始めて半年後)だったかと思います。

そこからひと月、ふた月が過ぎ、半年が過ぎた頃には、僕らが全く想像しないドラマが彼ら兄弟の中で起きていました。

うさぎとかめの歌としても有名な歌詞にも書かれていたように、かめが提案した仮のゴール「むこうのおやまのふもとまで」をちゃんとみていかないと本当の真相はみえてこなかったのです。

もしもし かめよ かめさんよ

せかいのうちで おまえほどあゆみの のろい ものはない

どうして そんなに のろいのか

なんと おっしゃる うさぎさん

そんなら おまえと かけくらべ

むこうの おやまの ふもとまで

どちらが さきに かけつくか

「うさぎとかめ」の唄より一部抜粋

(うさぎとかめの真相 後編につづく)

参考おもしろ動画「うさぎVSかめ」みつけました!

https://www.youtube.com/watch?v=frm0Hga3lO4&t=33s