文学フリマ東京39 東京初出展で参加してみて

2024年12月1日(日)に東京ビッグサイトにて開催された文学フリマ東京39の参加レポです。

レポというより備忘録かも。これまでの活動の経緯から書いていきます。

わたしの活動とその範囲

わたしの活動をざっくり説明すると、

ジャンルは詩歌です。

ぽつぽつと降ってきた雨をひと粒ずつ指で舐め取っていくとわたしの身体はたちまち海になり、そこでちいさなイルカが泳ぐようになった。あまりに軽やかに泳ぐものだからときどきわたしの身体から飛び出して宙に浮く、くるりとまわってまた身体へ戻る。心臓がいつもあたたかだった。波の音を聴いている。

— 田中ハル【文フリ東京ありがとうございました】 (@haru_am_i) March 2, 2023

2017年よりTwitterでのみ短歌や詩を投稿しはじめ、2018年10月の第4回文学フリマ福岡に出展しました。初めての文フリ出展です。

このとき、詩集4種類の手製コピー本と1種類の無線綴じ本(メイン)を持って行きました。大変過活動であったため、とにかく書いて書いて書きまくって冊子の種類が増えました。

冊子ができたから文フリに出ようと思ったのか、文フリに出ようと思ったから冊子をつくったのか、もはやわかりませんが、人前に出て頒布するということに抵抗感はなく、自然と文フリに参加していました。

当時を思い返すと、溢れ出る何かが燃えたぎっていて、他者に読んでほしい気持ちと求められていることを形として残したかったように思います。

正確な時期は覚えてませんが、緩やかに投稿が減ってきた2019年までにTwitterのフォロワーさんは1400人ほどいて、そのおかげもあって、文フリ福岡では計60冊ほど頒布しました。

なんでもない人間の詩集をこれほど手に取っていただけるのは本当に尊いことだと思います。

それからなんやかんやあり、名義は変えずアカウントを新しくしました。2020年です。いまのXアカウントがそれです。

ほとんどフォロワーさんはいなくなり、文フリ東京開催時で80人ほどのフォロワー数でした。

(前提を話すとき、どうしても数字のほうがわかりやすいので数字ばっかりが出てきますが、ご容赦ください。)

出展するまでの流れ

詩は気が向いたらのマインドで書き続けていて、同時に文フリに出たい気持ちはずっとあり、しかし次に冊子にするならしっかりしたものをつくりたい(しっかりしたものとはなんぞや?)、と思っていたため、なかなか進めることができませんでした。

そんな中、次回の文フリ東京がビッグサイト開催だとわかり、この節目に立ち会いたい!の気持ちで、2024年春に出展を決めました。

出展すること以外特別なことを決めずに、じわじわと季節が過ぎ、いい加減に動かねば…!と意気込んで、9月の中旬にイラストレーターさんに表紙と挿絵のお願いをしました。印刷所さんには10月の頭にご相談しました。

やりとりを進め、11月中旬過ぎに完成し、自宅から会場へ発送しました。(福岡在住です。)

4月下旬 申し込み

9月中旬 イラスト依頼

10月頭 印刷依頼

11月中旬 完成

12月1日 当日

制作物の内容

肝心の詩集の内容ですが、2020年から2024年までに書き溜めた102篇を使いました。全部で400〜500篇あるものから厳選し、時系列そのままで、その変化を楽しんでいただくような詩集にしました。

決めていたことはなにもないと思っていましたが、たぶん心の中で、こういう風にしよう、というイメージがあったように思います。

タイトルは心に引っかかっていた言葉を使いました。それに、その言葉で描かれるイラストを見てみたいとも思っていました。

イラストはうめはらももさんにお願いしました。Xで拝見しており、うめはらさんの描かれるドローイングがとても好みで、抽象度の親和性も高いのではないかなと勝手に思っていました。

🦭\お知らせ/🐧

— うめはらもも (@gisoshussha) November 26, 2024

わたし・うめはらももと、陶作家・矢吹千夏の二人展をやります。わたしのイラストで制作したコラボ陶作品も販売します!🦦

場所は神宮前なので、初詣のついでにでもぜひお越しください〜

「ももとちなつの楽しい冬」

2025.1.3〜1.6

ART・IN・GALLERY

東京都渋谷区神宮前4-25-3 pic.twitter.com/CKMLbhtw1D

肌感ですが、カラーのイラストよりもドローイングのほうが詩集としてしっくりくる気がしていました。あと、表紙の紙色とどう合わさっていくのかバランスが想像できなかったため、今回の形に落ち着きました。

タイトル(言葉)を決め、紙色を決め、そこにイラストが載るといった流れです。

新しい試みをし、せっかくイラストがつくのだからなるべくたくさん刷っておきたい、の気持ちで100部刷りました。悩みましたが、長い目で見て持ってていいのではないかなと思い、100部。、、、多い……!

一丁前に献本などをし、見本用や予備として取っておく分もあったため、残りの80部を会場へ送りました。

いざ、東京

前乗りというのか、そもそも出張で大宮に泊まっていたため、当日はのんびり行こうの気持ちでした。

その結果、朝風呂を長くし過ぎて、大宮を10時半ごろ出発、国際展示場まで一本で行けるものの、到着予定が11時40分で本当に焦りました。

11時50分には会場の出入りがストップすると書かれていたため、それはさすがに困ると思い、ダッシュで44分着でした。

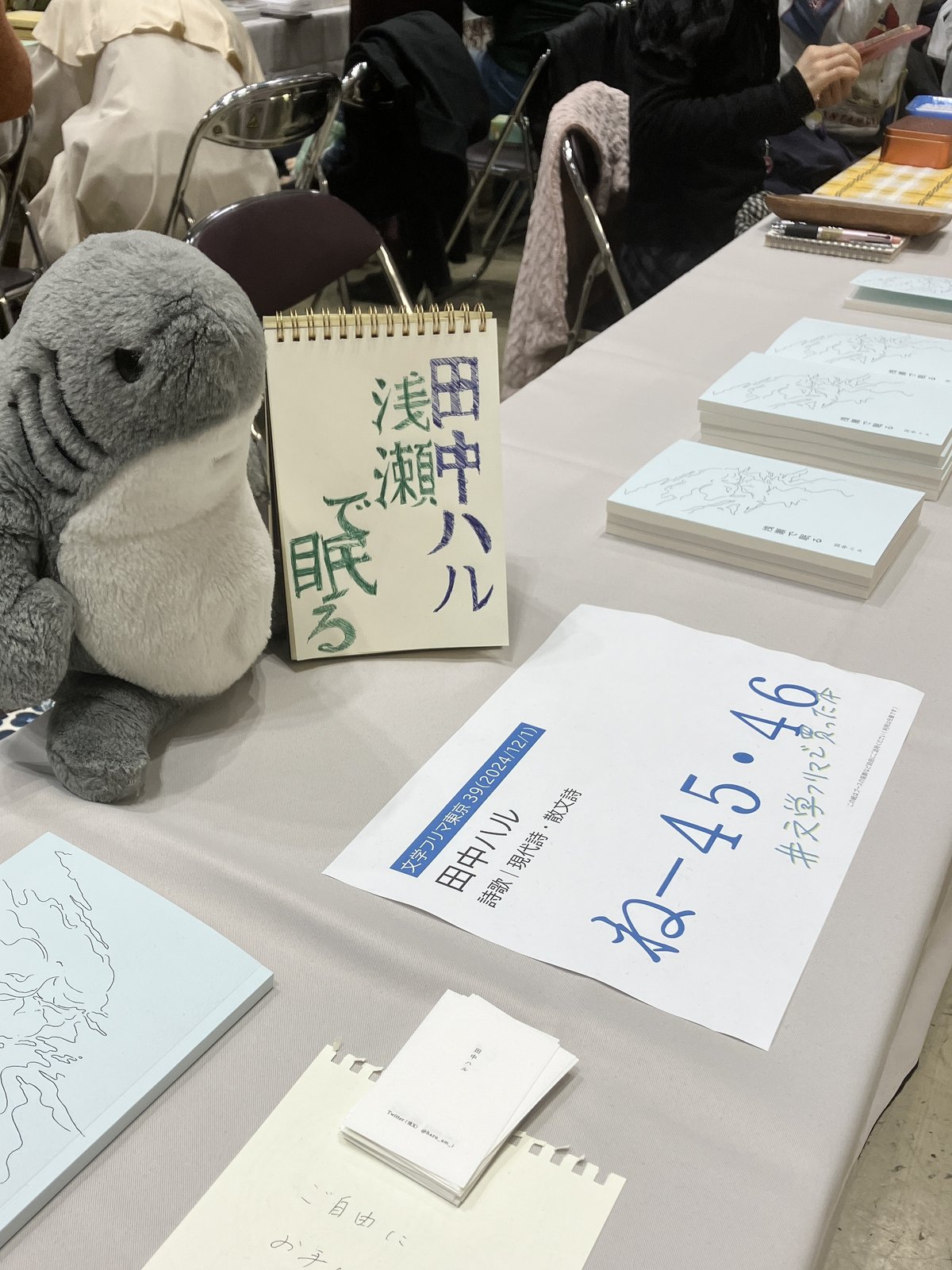

ブースは2ブース借りていたので会議机1台の広さです。1種類しかないのに2ブースの強気スタイルでしたが、広々としていたほうが気持ちも落ち着きやすい(?)ので正解だったなと思います。

開場

12時から開場し、ぼんやり過ごしていました。ブース位置が壁向きの端だったため、入場までに時間もかかるだろうと思っていました。

しかし、端の割に思った以上に人の流れがあった気がします。パラパラと人が通る中、開始15分後くらいに最初のお客様が。

お試し読みも特になくご購入だったので、どういった経緯で手にしてくださったのかお尋ねすると、「Xのお品書きを見て」とのことでした。このあとも数人、Xを見て来てくださっていました。

1時間で3人の方がご購入くださいました。ブースで止まって見てくださり単純にうれしかったです。

ブースでの振る舞いをどうしようかと思い、最初の数分は立っていたのですが、そわそわして立ったり座ったりして、結局座っていたほうがみなさん近寄りやすいみたいだったので大人しく座りました。

接客としては、とにかく声をかける・目を合わせるを意識し、手に取ってくださる方がいたら立ち上がって、頃合いを見て詩集の説明をしました。

うるさくしゃべりすぎない・意味不明にならない・素直にしゃべる・穏やかな口調、などなど、気をつけなければ暴走列車なので、なんとなくこういったことは意識していたように思います。

相互フォロワーさんや、以前フォローしてくださっていた方が見本誌コーナーでたまたま見つけて来てくださったりしましたが、ほとんどが初見の方のようでした。

特別予想していたわけではないですが、思いのほか男性に手に取っていただけて意外な気持ちでした。とは言え、老若男女問わず見ていただける詩だと思います。

閉場

他のブースを見て回っていないのでなんとも言えませんが、開催後のXを見ているとなかなかの熱気のようでした。

終わって思うことは、冊子が何事もなく無事当日までに完成して東京で頒布することができたことに心の底から本当によくやったね!と思います。

ご来場くださった方、手に取ってくださった方、主催者さん、みなさんありがとうございました。

どれだけ出たの?

今回の頒布数は26冊でした。無名ながらよくやったと思います。

以前の福岡で出したものはすべて1000円以下だったのに対して、今回は1800円設定だったので、その分出ていく数に影響したと思います。

そこを加味しながら、次回はボリュームを控えたものをつくりたいです。102篇115ページはちょっと超大作でした。

制作費や価格設定など端折りましたが、もし書くときは有料公開にしたいと思います。

次回

次回は、確定していませんが、3月1日(土)福岡【ZINEフェス福岡】での出展を予定しています。

文フリ東京もまた出たくて、5月の分を迷っています。新しいのもつくって持って行きたい。

最後に

たくさん遠征ができるわけではないので、BOOTHにて通販しています。興味があればぜひご覧ください。

本当の最後に

詩は本当に気まぐれで書いていて、書き始めた当初のような情熱はないですが、なんだか、情熱で書き続けなくても、気の向いた付き合い方で充分だと思っています。

伝えたいことを書いているというよりも、こぼれ出るものを書き留めているように書いています。

緩やかに続けていけたらと思います。

ここまで読んでくださりありがとうございました。