白露(はくろ)の色

9月7日は、二十四節気・白露(はくろ)です。

白露とは、露が降り、白く輝くように見える頃という意味です。

日中はまだ残暑が続いていますが、

朝晩は少しずつしのぎやすくなっていきます。

二百二十日(にひゃくはつか)

立春から数えて220日目にあたる日で雑節のひとつです。

2024年は9月10日になります。

この時期は台風(古来、台風は野分(のわき)と言われていました)が襲来する時期とされます。

✿日本の伝統色名

・白露の色

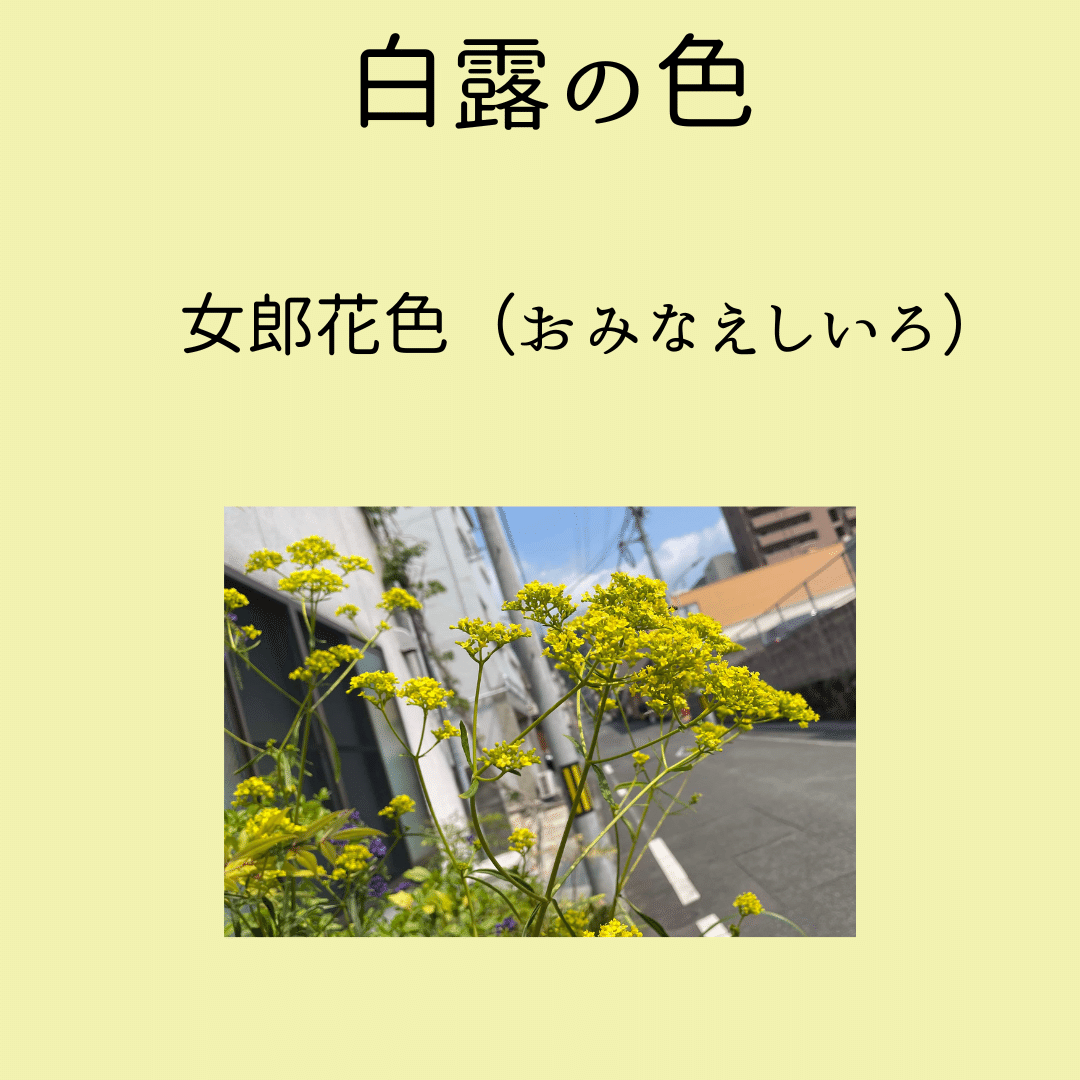

女郎花色(おみなえしいろ)

女郎花色 は、平安時代から使われていた伝統色です。

色味は緑がかった黄色です。

女郎花は秋の七草のひとつ。

秋の七草と言われるのは、山上憶良の万葉集の歌に依るものと言われています。

山上臣憶良 秋の野の花を読める歌二首

・秋の野に咲きたる花を指折りかき数ふれば七種の花

・萩の花尾花葛花なでしこの花をみなへしまた藤袴朝顔の花

「萩の花、尾花(ススキ)、葛(クズ)花、撫子(なでしこ)の花、をみなえし(女郎花)、藤袴(フジバカマ)、朝顔の花(桔梗)」

の7種の花の事です。

また、女郎花は観て楽しむほかに、生薬として利用されていました。

女郎花には、消炎、排膿、浄血作用があり、

生薬としての名は「敗醤根(はいじょうこん)」といいます。

女郎花・野分と源氏物語

源氏物語の第28帖「野分」に女郎花の花が登場します。

光源氏が、女君たちのところへ野分の見舞いに出向いた際に、

玉鬘の元へ訪れました。

玉鬘との和歌のやりとりに女郎花の花が詠われています。

玉鬘

吹き乱る風のけしきに女郎花 しをれしぬべき心地こそすれ

(現代語訳 瀬戸内寂聴訳)

吹き乱れる風の勢いに女郎花は今にもしおれてしまいそう

わたしはあなたのひどいなさり方に今にもしんでしまいそう

光源氏

した露に なびかましかば 女郎花 あらき風には しをれざらまし

「なよ竹を見たまへかし」

(現代語訳 瀬戸内寂聴訳)

人目につかぬ下露になびいていたなら女郎花

荒い風に折れまいに

あなたもこっそりわたしになびいていたらよいものを

「なよ竹を見てごらんなさい」

わたしが、源氏物語と出逢い、ハマったのは1991年の事。

橋本 治さんが書かれた「窯変 源氏物語」

光源氏が一人称で語っていくという形をとっています。

原作そのままの現代語訳ではなく、その行間に秘められた心理的な部分が

描かれています。

どうしてわたしが、源氏物語にハマったかについては、またの機会に

お話させていただきますね。

出逢った花たちです。

・女郎花(オミナエシ)

毎年、この時期になると出逢える、ご近所の女郎花。

鉢植えで育てていらっしゃるのですが、

今年も出逢えたねと、嬉しくなります。

女郎花の花言葉は

「美人」

・桔梗(キキョウ)

花言葉は

「気品」

木槿(むくげ)

花言葉は

「信念」