【組織開発】Amazonが成功するために取り入れた、カルチャー浸透の秘訣とは?

新鋭のベンチャーや組織が急拡大する時、「組織の壁」があると良く聞きます。

スタート当初は、少数精鋭で各人の顔が見え、大切にしている価値観があえて言わなくても浸透している状態から、人が増えると必ずと言っていいほど直面する壁。

新しく採用した人が悪いのか。はたまた、人事の施策が悪いのか。

つい悪者を探したくなるのが人間のサガですが、誰かを責めるよりは、その背景にある「そうさせてしまう仕組み」にテコ入れをした方が根本的な治療になります。

私は過去にAmazonのシステム関連会社であるAmazon Web Service Japanに勤め、なぜAmazonが小さなECサイトからここまで大きくなることができたのかを、実際に体験してきました。

このnoteでは、数多の壁を乗り越えてきたAmazonのユニークなメカニズムを、組織開発の観点からご紹介していきたいと思います。

こんな方へ向けて書いています。

50人の壁、100人の壁を目の前にしている人事担当の方

会社の組織の壁を実感している経営者の方

チーム内のコミュニケーションに困っている管理職・メンバーの方

上記以外にも、組織開発について知りたい・課題感を持っている方

はじめに:企業の成長に貢献する「組織開発」とは

組織開発(Organization Development)は1950年前後から誕生し、日本では1960年代以降、徐々に浸透していったそうです。

人材開発という個々人の能力を開発するだけでなく、組織全体へアプローチする組織開発の必要性については、多くの企業で受け入れられています。

GoogleでもGoogle re:Work(リワーク) という取り組みが行われていて、データ分析を基に考えられた人事施策について、Googleが他の組織と一緒に共有し推進しようとしています。

特に組織が急速に拡大する中で歪みが生まれたり、組織に何かしらの問題を抱えていたりする場合には、マネージャーや個々人の努力に任せず、組織開発の取り組みを取り入れて改善していく必要があります。

企業が成長し続けるためには、高い目標設定と人員増加だけでは問題解決になりません。

組織も1人1人の人が作っている以上、生き物と同じように捉え、観察し、内外から刺激を与えて、良い方向へ向かっていけるように、行動をデザインしていく必要があります。

また、日本のメガベンチャーであるメルカリも、企業の成長の背景には綿密な組織開発による貢献があったことが、以下の記事からわかります。

Amazonの組織開発:この記事で取り上げるのは「仕組み」について

組織開発の必要性について触れたところで、いよいよ本題であるAmazonの組織開発についてご紹介したいと思います。

Amazonのユニークな取り組みは、すでに多くの書籍やWeb記事などで広く紹介されているため、既知の施策も取り上げることになるかもしれません。

ですが、この記事がユニークなのは、Amazonの組織開発の「仕組み」に焦点をあてるところです。

顧客体験をデザインするUXデザインという言葉がありますが、組織開発の取り組みにおいても、その仕組みをデザインすることで、社員一人一人が高いパフォーマンスを発揮し、企業の成長に貢献することができます。

目に見えない”カルチャー”を「仕組み=メカニズム」で浸透させ続ける

組織開発では、人の心の動きやチームの雰囲気など、目に見えないものを取り扱い、多くの社員が働きやすくて成果を出し続けられる方法を考えなければなりません。

今までは言葉に出さなくても分かり合えていた、「うちの会社ってこういう価値観が大切だよね」「このサービスってこういう世界観だよね」といった目に見えないカルチャーが、急成長に伴い新しいメンバーが入ってくる中で、薄まったように感じてしまうこともあるかもしれません。

Amazonも1994年にアメリカの車庫から始まり、全世界へ拡大する中で多くの壁にぶつかり、乗り越えてきた歴史があります。

私が入社した組織も人材の採用スピードが早かったですが、それでもAmazonカルチャーが浸透し続けたメカニズムについて、紐解いてみたいと思います。

善意は働かない。働くのは「仕組み」だ

これはAmazon創業者、ジェフ・ベゾスの名言です。

「お客様第一」という言葉はおそらく、多くの企業が意識し、掲げている目標だと思います。

しかしながら企業の業績が下がってくると、カスタマーセンターの人員を削減したり、サービスレベルを下げて費用を圧縮せざるを得なくなるなど、「お客様第一」は企業の「善意」や努力によって保たれているのが多くの企業の現実です。

そこでAmazonのユニークなところは、顧客体験を最優先に考えることで、企業として拡大していく「仕組み」を定義したことです。

この図はジェフ・ベゾスが創業当初にペーパーナプキンへ書いたとされるビジネスモデルで、お客様を起点としてビジネスがグロースしていく「仕組み」が表現されています。

私自身も入社してこの説明を聞いた時、「理想論ではなく、現実的に持続可能な形で顧客満足を実現しているんだ」と感動しました。

このように、Amazonでは、誰かの善意や努力に任せた経営ではなく、仕組み=メカニズムをブラッシュアップし続けて、急拡大・急成長にも耐えうる組織を作ってきました。

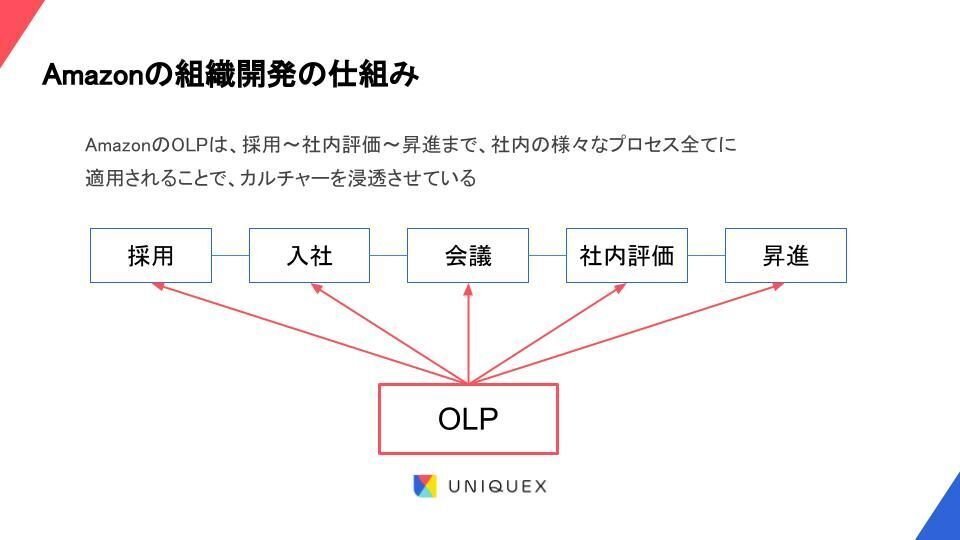

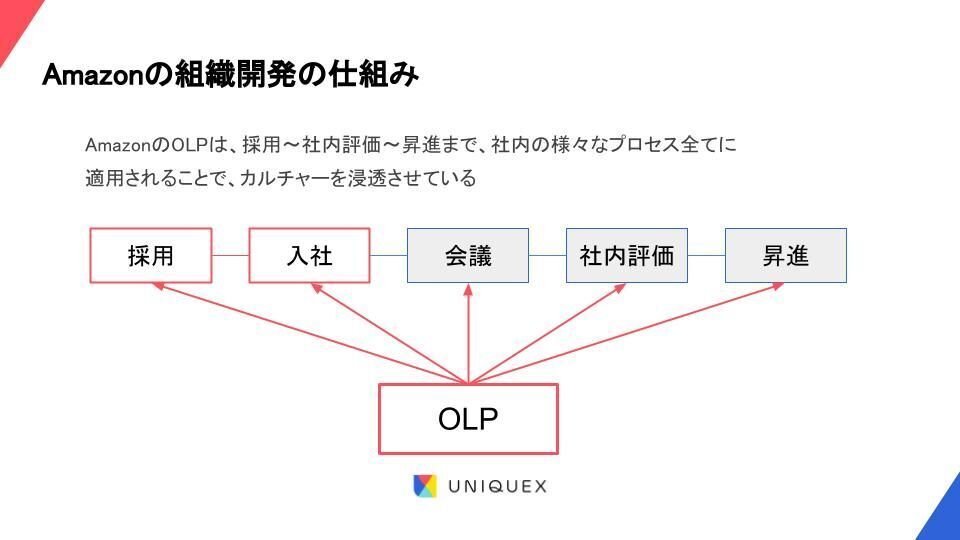

価値観を明文化する(OLP)

Amazonでは、自分たちが大切にしている価値観を、OLP(Our Leadership Principle)と称して明文化しています。

適宜Amazonの経営陣によって見直されているようで、私が勤めていた2020年末までは14項目でしたが、今は16項目に増えていました。(コロナ禍でまた見直されたようです。)

ここでも、前章で触れた「顧客を第一に考える=Customer Obsession」が一番上の位置に置かれ、最も重要な価値観と認識されています。

OLPを読んでみると”ビジネスマンとして当たり前じゃね”と思えるようなことが書いてあるように見えるのですが・・・

実は上から下まで通して読んでみると、面白いことに気づきます。

OLPのメリット:ディスカッションで人格否定が起こらない

OLPの面白いメカニズムは、対となる項目が存在します。

例えば、Bias for ActionとDive Deep。

OLPの並び順に優劣はないので、どの項目を重視して意思決定をするのかは、状況に応じて選択していくことになります。

私がOLPのメカニズムを面白く感じたのは、実際に会議の中で各メンバーが「ここはBias for Actionで実行しよう」とか「いや、ここに懸念があるからDive Deepした方がいいんじゃないか」という議論が日常的に行われていることでした。

これが私にとっては驚きで、OLPのメリットを強く感じた瞬間でした。

通常の会議において難しいのは、相手の意見に反論しているはずが、人格否定に受け取られてしまうケースがあることです。

特に心理的安全性が担保されていない場では顕著であり、会議がいつの間にか自己防衛合戦みたいな状況に陥る場面も往々にしてあるのではないでしょうか。

それがAmazonでは、OLPとして対となる項目が存在することによって、「こっちの考え方もあるし、そっちの考え方もあるよね。じゃあどうする?」という議論がスムーズに行われます。

https://backlog.com/ja/blog/project-faq-002/ より引用

このように議論がスムーズに展開されることによって生産性も上がりますし、価値観が自然に浸透されていくメカニズムも働いていきます。

まさに、一石二鳥。

他にもOLPの項目で語れることはたくさんあるのですが、長くなりすぎるので別の機会にしたいと思います。

採用にもOLPが使われる

組織が拡大していく中で、良きカルチャーが失われていくのは、そもそも価値観がフィットしない人が入ってきているから、という根本的な問題も可能性として大いにあり得ると思います。

フィットしない人材を採用してしまうと、企業も採用された個人も、お互いに幸せじゃないですよね。

かといって、面接で話すたった数時間の中で、これから毎日一緒に働く人を各採用担当者の”経験と勘とフィーリング”に頼って決めるのは荷が重すぎます。

Amazonでは採用にもメカニズムを取り入れ、入社後のミスマッチの確率を下げるよう工夫をしているのでご紹介します。

Amazonの採用①:面接官がOLPで評価する

Amazonが実際に採用候補者へ向けた情報を公開しているので、この内容に沿ってご紹介しますね。

私も採用面接を受けた時には、まさにこの内容で最終面接の準備方法を案内されました。

当時は14項目あったOLPに紐づくエピソードを全項目整理して、当日に臨んだ記憶があります笑

面接官はOLPに関して、採用候補者の方が過去にどのような考えで行動し、結果に繋げたのかを掘り下げて聞いていきます。

その際、上記のHPにも記載のある”STAR”のメソッドを使ってヒアリングしていきます。

STARメソッド

・Situation(状況)

・Task(タスク)

・Action(行動)

・Result(結果)

採用面接の際、候補者の方によっては多かれ少なかれ、話を盛ってしまうこともありますよね。

ですが、STARメソッドで深掘りをしていくことで、事実と乖離がある場合には綻びが出てきます。

このように、採用候補者が過去にOLPを発揮した状況、タスク、行動、結果を具体的に明らかにすることで、入社後もOLPに沿って即戦力で働いてくれそうなのかを判断するメカニズムになっています。

Amazonの採用②:バーレイザーがいる

Amazonの採用では、”今のAmazonのバーを上げてくれる人を採用する”という考え方があります。

前述のOLPにもしっかりフィットした上で、Amazonのバーを上げてくれる人を採用するため、Amazon社内では採用のスペシャリストである称号の「バーレイザー」という社内資格が存在します。

わざわざジェフ・ベゾスが、社内資格まで設けて採用に力を入れるのはなぜか。

私個人としての仮説ですが、闇雲に人数を増やすことは、結果的に生産性を下げることになる、と考えているからだと思います。

メンバー数が増えることで、コミュニケーションコストは確実に増大しますし、さらには1人あたりの生産性が下がっていく”社会的手抜き(リンゲルマン効果)”のリスクも高まるからです。

そのリスクを負うからこそ、Amazonのバーを上げ、OLPを体現してくれるような人を採りたい。

そうやって採用のメカニズムを作り上げてきたのではないかと考えています。

社内評価にもOLPが使われる

綿密に組まれた採用のメカニズムによって入社したメンバーは、入社後もOLPに基づいた活躍が求められます。

ここでもAmazonのメカニズムは徹底しています。

どんなに素晴らしいビジョンやミッションを掲げても、各個人の善意(=具体的に評価されることがない状況)に頼っていては、空中分解してしまいます。

そこでAmazonでは、個人の評価にもOLPが使われています。

(もちろん業績評価については「メトリクス」と呼ばれる定量的な評価も実施されるのですが、本noteの主旨とは外れるので割愛します。)

Amazonの評価①:OLPによる360°評価

Amazonでは年に1回、OLPによる360°評価が実施されます。

つまり、ただ定められた目標や成果に到達すれば良いわけではなく、OLPに基づいてチームワークを発揮しながら主体的に業務に取り組めたかどうかが求められるのです。

OLPに関して、自分がどのOLPが強みで、どのOLPはまだ発展途上なのかというフィードバックを、事実ベースで周囲からもらうことができます。

私も実際に360°評価を受けたことがありましたが、自分が自覚していたものだけではなく、気づいていなかったフィードバックももらうことができてとても参考になりました。

もちろん、自分が誰かの360°評価のフィードバックをする立場にもなるため、通常の業務から自然と「自分はOLPを体現できているか」を考えたり、「この人はこのOLPが強くて頼りになるな」と気づけるようになります。

このように、評価指標に価値観であるOLPが入っているからこそ、その価値観を組織に浸透し続けることができます。

Amazonの評価②:昇進にもOLPが求められる

前述のように入社後も360°評価によりOLPの浸透がメカニズム化されているAmazonですが、昇進に関しても同様にOLPが影響を及ぼします。

Amazonの中には課長や部長のような肩書きではなく、「ジョブレベル」というもので役職が定められます。(営業では対外的に”部長”や”事業部長”のような役職を名乗るケースもありますが。)

このジョブレベルが上がることがいわゆる昇進なのですが、その際にもOLPによる360°評価が影響を及ぼします。

もちろん、業績での評価でも申し分ない成果をおさめていることが前提ではありますが、業績だけでは昇進ができないところも、Amazonのカルチャーを守っているメカニズムだと思います。

ビジョンやミッション、バリューを社内で設定している企業も増えてきているように感じますが、Amazonのように徹底して人事評価に組み込み、社内にそのカルチャーを徹底して浸透させている企業はそこまで多くないのではないでしょうか。

これも重要:会議の生産性を上げる、「ナラティブ」

組織が拡大していくと、何のためにあるのかわからない会議や、何となく大勢集められたけど大半の人が全く発言しない会議等、体を成していない”儀式のような会議”が乱立しがちです。

「なんで自分はこの会議に呼ばれたんだっけ?」とか、「この会議って結局、何を決めたかったんだっけ?」という会議ばかりが増えていくと、スピードが落ちていき、組織内の士気も下がっていきます。

そのため、組織が拡大していく過程で、会議のルールを明示的に決めていく必要があります。

実はAmazonの会議では、原則パワーポイントの使用が禁止されています。

ジェフ・ベゾスが当時の状況を踏まえて、2004年6月9日に部下であるコリンがメールを発出したのが始まりだそうです。

理由としては、パワーポイントだとスライドの美しさやプレゼンの技巧によって目が眩んでしまい、重要なデータや情報に基づいた意思決定が難しくなってしまうからです。

私のいたAWSでは、顧客に対してパワーポイントを使うこともあるのでそこまで徹底されていませんでしたが、3ヶ月に一回のQBRと呼ばれる振り返りの会議では、「2ページャー」と呼ばれる「2枚のテキスト文書+データなどの参考資料」によるナラティブ形式の報告を実施していました。

ナラティブを用いた会議では、まず全員が沈黙の状態からスタートします。10分〜15分程度の時間で参加者全員がナラティブ形式の文書を読んだ上で、初めてディスカッションに移ります。

全ての会議でこの手法を取ると逆に準備に時間がかかってしまうかもしれませんが、チームや部署、経営層の定例会や意思決定を実施する場では、自社にあったルールを明確化しておくことをおすすめします。

まとめ

ここまでAmazonのユニークな組織開発の取り組みに関してご紹介してきました。

このnoteのポイントを以下にまとめます。

善意は働かない。働くのは「仕組み」だ

価値観を明文化する(OLP)

OLPのメリット:ディスカッションで人格否定が起こらない

採用・社内評価・昇進にもOLPが使われる

会議の生産性を上げる、「ナラティブ」を取り入れている

このnoteによって、成果につながる組織開発の取り組みへ少しでも貢献できたのであれば幸いです。

何か感想や質問、ご意見などありましたら、お気軽にコメントお待ちしてます!SNSでのシェアも大歓迎です。

また、組織開発の取り組みについて具体的なご相談があれば、お気軽に弊社の問い合わせからお声がけください。

これからも組織開発についてのnoteを発信していきますので、よければnoteアカウントかマガジンのフォローをお願いします。

組織開発の取り組みにより、仕事って楽しいと思える方が増えていったら嬉しく思います。

それではまた次のnoteでお会いしましょう!

いいなと思ったら応援しよう!